【大人だからこそ読みたい児童書】今日、モモに会えてよかった

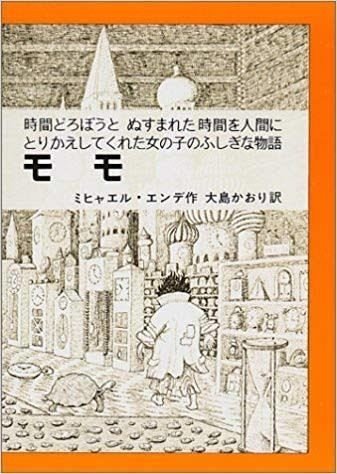

モモ - 時間どろぼうと ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語

初版発行: 1973年1月

著者: ミヒャエル・エンデ

発行元: Thienemann Verlag Gmbh

ジャンル: ファンタジーフィクション

注意書き: わたしはネタバレが苦手です。でも、大好きなものを、概要だけ伝える、ということも苦手で。どうしたって好きな部分は核心に触れるものがおおいから。

なので、極限までネタバレをしたくない思いから、自分語りも入ります。さらっとレビューを読みたい方には向いてないかもしれません、ご了承ください。(このページに来てくださった方そもそもありがとうございます!!)

誰に読んでもらいたいか

こんな経験はないだろうか。

バイトや、課題や、仕事や、家族のことに忙殺され、ふと気づくと、あっという間に1日、1週間が過ぎ去っている。

ふと我にかえり、いったい今までじぶんは何をしていたんだろう、と空虚な気持ちになってしまうこと。

残るのは心地よい疲れではなく、変わらず増え続けるタスクと睡眠不足で重い頭と疲れた心と体。すこしでも現実逃避しようとSNSを開けば、スクロールごとに飛び込んでくるキラキラ充実したよその世界。

ときに友達と、ときに知らない誰かと、じぶんを比べてみじめな気持ちになってしまうこと、あるんじゃなかろうか。

心当たりがあるそこのあなた。

ぜひ、この本を手にとってモモに会いに行ってほしい。

モモは、みすぼらしい服を着て、ぼろぼろの屋外にある円形劇場にひとりで暮らしている女の子。ぱっと見、きちんとした大人は眉をひそめるような格好をしているけれど、とても素晴らしい特技を持っている。

それは、 あいての話をきくこと。

なあんだ、簡単じゃん、と思うでしょう。でも、それがどれだけ難しいか。ひとの話を素直にきくことで、相手がどれほどじぶんの心に素直に向き合えるか、きっとこの本を読めばわかるはず。

難しいことばも、テクニックも知らない。

ただ、相手の目をみて、しずかに耳を傾ける。

どんなビジネス本や自己啓発本より、この本に、あたたかなひととの向き合い方が描かれていると思う。

たとえば、こう考えている人がいたとします。おれの人生は失敗で、なんの意味もない、おれはなん千万もの人間の中のケチな一人で、死んだところでこわれたつぼとおんなじだ、べつのつぼがすぐにおれの場所をふさぐだけさ、生きていようと死んでしまおうと、どうってちがいはありゃしない。この人がモモのところに出かけていって、その考えをうちあけたとします。するとしゃべっているうちに、ふしぎなことにじぶんがまちがっていたことがわかってくるのです。いや、おれはおれなんだ、世界じゅうの人間の中で、おれという人間はひとりしかいない、だからおれはおれなりに、この世の中でたいせつな存在なんだ。---こういう風にモモはひとの話が聞けたのです!(p.16)

しのびよる時間どろぼう

そんなモモは街のひとたちに可愛がられ、楽しく暮らしている。

けれど、ある目的を持った時間どろぼうが人間から時間を奪っていく。ひとり、またひとりとモモの友達が、その人だけの時間(心)の使い方を忘れ、毎日いらいらと不安を抱えて過ごすようになってしまう。

時間どろぼうたちのすばやく巧妙な手口、そして時間をぬすまれた人間たちの心のありようが、まさに今の日本を表しているようで、切なくなる。

人ごとではない。

わたしもまさに時間どろぼうに時間を奪われて、心をなくして会社に行けなかった時期があったからだ。

何をやっても不安で。寝ないと体がもたないとわかっていても、謎の恐怖で寝付けずにそのまま朝が来る。しだいに笑顔が消え、ありがとうが減り、身なりに気を遣わなくなる。電車が怖くなる。ひとりになると毎日のようにふと涙が出てしまい、1日3件アポの日は、毎回最寄り駅のトイレで心と顔を整えないとお客さんに会えない状態だった。最後の1ヶ月は人と話したくなさすぎて、マスクをつけてずっと下を向いて働いていた。どうしても話さなきゃいけないときは(営業なのもしんどかった笑)、人の目を見ずにぼそぼそと返事をした。12月の締め会は、なぜか2時間ずっと涙が止まらなかった。だれも、なにも言わなかったのが救いだったけど。

どんな胃薬をもらっても吐き気が治らず、ご飯が食べられずに困った。やっと何かおかしいと思い、しかるべき病院に行った。そこで鬱だと告げられても、日常は変わらなかった。自己管理の悪さを呪い、薬をもらってじぶんをだまして、はたらきつづけた。数週間で、その状況にも慣れた。(その会社をブラックにしたのは自分だと思う。お客さんは大好きだったからはたらけた。いつか別のnoteに書きたい)

そして、思った以上に心と体はもろく、あっけなく限界がきた。会社で発作を起こしたとき、息ができないパニックの中で一瞬、"これで楽になれる"、と安心したことをきっと忘れない。

いま、これを書けているのは、わたしがじぶんの時間を取り戻せたからだ。

社会への最適化も、仕事の効率も、利益も、じぶんの感情に比べたらささいなことだ。生きている、それだけではなまるな時期があっていいと思う。じぶんがいなくなったら悲しんでくれる人たちのためにも、"無理をしない"。そう唱え続けていたい。

時間どろぼうの敵

鮮やかな手口で、だれからも気づかれず大人たちから次々に時間を奪っていった時間どろぼうも、最初は子どもたちには手を出せなかった。

子どもたちには、豊かな想像力があるから。彼らから時間を、心を奪うのは難しい。

それでも、想像の余地を与えないハイテクなおもちゃや、知能を鍛えるゲーム、ルールだらけの施設に同じような格好をさせて縛り付けることで、ちいさな大人たちを量産することに成功する。

遊び方を知らず、いらだち、悲観し、だれかの悪いところばかり見つけてぶつぶつ言い、他の子の遊びの邪魔ばかりする、そんな子どもたちだ。

街が、そんなひとたちであふれてしまいそうになったとき。ふたりの大切な親友の時間まで奪われてしまったとき、モモは歩き出す。

どんなに信じて待っていても、なにも変わらないと。

そこは小さな女の子、怖いに決まっている。怖くても、食べるものがなくてお腹がすいていても、どんなにつかれていても。自分が行動しなきゃと歩き出す姿に勇気をもらう。

それからどうなったか?

ぜひこの本で確かめてみてほしい。

モモがおしえてくれたこと

わたしはわたしが大切にしたいものをちゃんと感じ取って、守る。ということ。

それだけは忘れちゃいけないな、と思っている。

色んなことがあった半年間、落ち着いたタイミングでたまたまこの本と出会った。またモモに会えて本当にうれしい。

そして。なんといっても最高なのが、作者のあとがきだ。(ここでは内容に触れない。もし興味があればぜひ手にとってほしい。昔読んで知っている方も、何かのご縁と思ってぜひ物語を読み直してほしい。きっと今日は穏やかな気持ちで眠りにつける、はず)

ハリーポッターを読んだ時、11歳になったらフクロウ便がくると信じていた。押入れの暗闇の隙間には、なにか潜んでいると本当に怖かった。

モモのお話も、過去かもしれないし、未来の話かもしれない。ただ、現実に起きていることなんだ。そういう謎めいた大人のメッセージの伝え方。だいすきです。

46年前にドイツで生まれたこの物語を、人ごととは思えない。時代も文化も違う、それでも、人間の想像力は尽きることはないし、きっと人にはそれぞれのギフトが生まれつき備わっている。それをどんなかたちであれ表現しあって、続いていくのが今日という1日なんだと思う。

じぶんのギフトを思い出せないひと、なんだかつかれてしまったひとへ。

ぜひモモに会いに行ってみてほしい。

おまけ: 子どもにモモを届けるおばあちゃんになりたい

モモのことを考える時、思い出すエピソードがある。唯一、モモについて会話した記憶だ。

相手は、ピアノ教室の先生だった。

70歳後半だっただろうか。白毛のまじった、物腰やわらかで落ち着いた声でゆっくり話す、すてきなおばあちゃん先生だった。わたしは当時10歳くらい。普段は別のお姉さん先生のレッスンを受けていた。顔は知っているものの、よくわからない年上の先生に、少し緊張していた、気がする。

わたしは当時鹿児島のピアノ教室に通っていた。その教室は工房がくっついていて、分解されたピアノ板やワイヤー、ハープやバイオリンも置いてあり、多くの修理中の、または元気になった楽器たちが並んでいた。たまに、売り場のディスプレイのピアノの間を子どもたちで鬼ごっこをして走り回り、叱られることもあった。

先生とふたり、並んでたどたどしくフレーズを追っていると、ふと先生が聞いた。

「カシオペイアって亀を知っている?」

モモを支えるキャラクターとして、ある亀がでてくる。星座の名前の、ちょっぴりさきの未来を予知できる、すてきな亀だ。

はい、とうなずくと、先生は素敵ね、とにっこりして楽譜を指差した。

「ここね」

と、特に苦手なフレーズの前に、亀の絵を描いてくれた。

「ここにくるときに、あの亀を思い出して。ずっとじゃなくていいの。次はこうなるから、気をつけようって、この亀をみて思い切って弾いてみてね」

その先生の名前も覚えていない。ピアノは中学で転校したときに辞めた。その時以来、その先生に教えてもらうことは一度もなかった。実家の楽譜も、もう残っていないだろう。

でも、モモという物語で、あの瞬間たしかに繋がれた。そんな謎めいた優しいおばあちゃんになりたいと、今でも思っている。