進化発生学者 倉谷滋が『ヘッケルと進化の夢』(佐藤恵子著)を読みつつ、毀誉褒貶の人ヘッケルに思いをはせる

2022年12月に『反復幻想──進化と発生とゲノムの階層性』を工作舎から上梓した倉谷滋さん。本のオビには「それでも発生は進化を繰り返す」!?

ヘッケルが提唱し、いったんは葬り去られた発生反復説。その歴史をひもとき、進化モデルとしての現代的可能性に取り組んだ700頁超の意欲作です。

執筆に際して倉谷さんは、ヘッケルの生涯と思想の全体像にせまった科学史家 佐藤恵子さんの2015年の著作『ヘッケルと進化の夢』を再読し、さまざまな示唆を受けとったとのこと。

本書へのコメンタリーと、ヘッケルへのあふれんばかりのオマージュを倉谷さんに存分に書いていただきました。

ヘッケルの人生に見る二面性

倉谷滋

ヘッケルとは何者か

多くの日本人が知る19世紀ドイツの生物学者、エルンスト・ヘッケル(1834-1919)は、芸術家でもあり、類い希な著述家でもあった。彼は「発生は進化を繰り返す」で知られる、いわゆる発生反復説(生物発生原則:Biogenetisches Grundgesetz)の唱道者であり、その影響力は広範に及び、それは現在に至るまで多くの人々を魅了し続け、また、困惑させている。生前からヘッケルはさまざまな方面から、さまざまな理由で毀誉褒貶に晒された。教会からだけではなく、科学者や思想家からの攻撃も多かった。そして20世紀末までは、自然哲学や反復説もろともヘッケルを葬り去ろうとする、ネガティヴ・キャンペーンが功を奏してきたように見える。

が、20世紀末以来、歴史の再解釈の気運が高まり、主として19世紀ヨーロッパの生物学者の功績、とりわけドイツにおける自然哲学や形態学の意義が見直され、再評価されるようになった。リチャーズ(R. J. Richards)の『悲惨な人生観 - エルンスト・ヘッケルと進化論をめぐる闘い:The Tragic Sense of Life - Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought』(2008)と『ロマン主義的人生観 - ゲーテの時代における科学と哲学:The Romantic Conception of Life - SCIENCE AND PHILOSOPHY IN THE AGE OF GOETHE』(2010)、ナイハート(Lynn K. Nyhart)の『形態学の誕生 - 19世紀ドイツの大学における形をめぐる科学の盛衰:Biology Takes Form -Animal Morphology and the German Universities, 1800-1900』(1995)、そしてグリボフ(Sander Gliboff)の『ブロン、ヘッケルとドイツ・ダーウィニズムの源流 - 翻訳と変容の研究:H. G. Bronn, Ernst Haeckel, and the Origins of German Darwinism - A Study in Translation and Transformation』(2008)などがその好例であろう。

いうまでもなく、このような動向において扱われる学者として、エルンスト・ヘッケルは最重要人物の一人である。加えて、ヘッケルに関してはやや辛口で知られるグールドの著書、最近工作舎から渡辺政隆氏による邦訳が出版された『進化理論の構造:The Structure of Evolutionary Theory』(2021)もまた、進化現象がダーウィン的漸進的変化だけでは説明できず、進化発生学(エボデボ)が自然哲学を呼び覚ますと同時に、19世紀形態学における多くの概念を浮上させながらも、同時にそれが自身の「断続平衡仮説」とある種の親和性を示す可能性を認めずにはおれないようではある(あくまで、私の持つ印象だが)。じっさい、現代の進化発生学は、突き詰めれば、どうしても発生反復説と対峙せずにはおれない。佐藤恵子氏の2015年の著、『ヘッケルと進化の夢』は、まさにそれが望まれているときに出版された、類い希な書物というべきなのである。

左は2022年12月刊行の倉谷滋『反復幻想』

いずれも工作舎刊

問題の書、『一般形態学』

私は『ヘッケルと進化の夢』を2回読んだ。最初読了したのは出版当時、そして2回目はごく最近である。私事で恐縮なのだが、実はその2度の読書のまさに狭間に、私は無謀にも『反復幻想』と題した本を執筆してしまっていた(工作舎より出版。余談になるが、じつは私は2008年の段階で、以前の岩波科学ライブラリー『個体発生は進化をくりかえすのか』の改訂を試み、そのタイトルを偶然にも『ヘッケルの夢』にしていたが、その計画は知らぬ間に頓挫してしまっていた)。

私の著作『反復幻想』は佐藤氏の『ヘッケルと進化の夢』とは異なり、生物学的理論としての反復説の歴史全体を現代的視点から概観し、そのうえで今後ありうべき進化モデルとしての発生と進化の関係をやや専門的に探ろうとしたものなのだが、あらためてヘッケルによる『一般形態学:Generelle Morphologie – Allgemeine Grindzüge der organischen Formen-wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformierte Descendenz-Theorie』の解説と解釈に関して、本書に学ぶべきことが多いと気づかされた。佐藤氏がこの難解な書を専門家にも使える形で要約され、ヘッケルの思想に関して正確に考察されたこと自体が、反復説を巡る国内の出版においてまれに見る快挙と言うべきなのであろう。

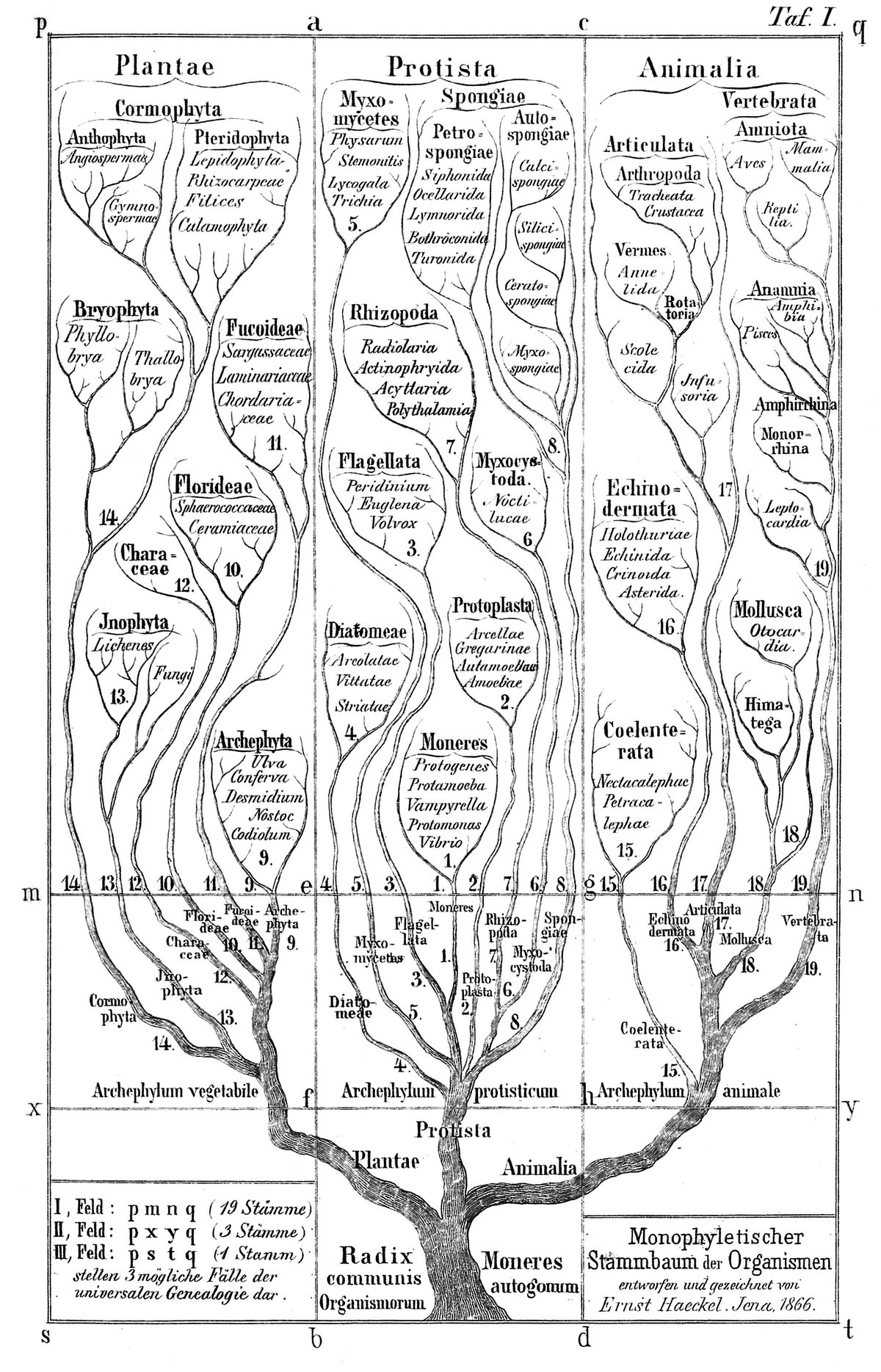

じっさい、ヘッケルの1866年の著書、『一般形態学』は深く考察する価値のある問題の書なのである。『ヘッケルと進化の夢』においても、それは大きく取り扱われている。私はかろうじて『一般形態学』を一度通読したが、それだけでは内容が把握できるレベルで「読んだ」ことにはならない。その晦渋さは、第一に、若い生物学者、エルンスト・ヘッケルが、尋常ではない高揚感のうちに一気呵成に書き進めたためであり、そのことはヘッケル自身も認めていることである。そのためであろう、ヘッケルは続いて1868年に『自然創造史:Natürliche Schöpfungs-Geschichte』を、1874年には『人類創成史:Anthropogenie oder Entwickelungsgechichte des Menschen』を発表し、さらにそののち両者を幾度も改訂することになった。

この2つの書はつまり、『一般形態学』の内容を一般読者向けにわかりやすく解説したもので、とりわけ『自然創造史』は彼が重きを置いていたラマルク的進化史観のスタイルに則り、ダーウィン的理論化を彼なりに施した上で、いわば聖書に代わることさえ意図して発表されたと覚しい。同様に、二胚葉からなる杯状の多細胞動物(海綿類や刺胞動物など)が全後生動物の共通祖先の形を暗示し、その形態が全ての動物の原腸胚段階に繰り返されているとする「ガストレア説」の着想によってモティベートされた『人類創成史』は、進化論争でタブーとされがちな人類進化の問題を中心に据えた、やはり当時にしてはかなり過激な書物となった。

したがって本来『一般形態学』は、1872年の石灰海綿研究の後に出版されてしかるべきものだった。が、後述するように、ヘッケルにはどうしても待つことのできない理由があった。

『ヘッケルと進化の夢』151頁

ヘッケルの研究人生

ヘッケルの科学者人生にはいくつかの転機が見える。ひとつは、放散虫研究の最中に出会ったブロン訳の『種の起源』であり、それとほぼ同時期に、群体の観察を通じて個体性の問題を考え始めたときが第2のポイント、そして第3に石灰海綿類研究における弟子のミクルーホ(椅子に座ったヘッケルの隣で、捕虫網を持って立っているヒゲの青年の写真が有名)の発見を通じて「ガストレア説」を着想し、それに追い打ちをかけるようにコワレフスキーによるナメクジウオの原腸胚が報告され、一挙に脊椎動物の進化史がヘッケルの眼前に開けたとき、である。これによって、ヘッケルは誰のものでもない自分だけのセオリーを手にしたと自信を付け、このときから発生反復説を「生物発生原則」と呼ぶようになった。

彼にとって、ゲーテやラマルクはアイドル的存在であり、常にロマン主義的自然哲学に後ろ髪を引かれる思いであったに違いない。が、彼自身は紛れもなく19世紀後半の学者であり、なんとかして「物理化学的生理学」とは異なった形で、それ以外の全ての生物学(それは当時のドイツ人研究者にとって「形態学 – モルフォロギー」とほぼ同義であった)をドイツ的意味での「ヴィッセンシャフト(科学)」に変貌させなければならなかった。一方で、「自然哲学と科学は同じものなのである」と、ヘッケルは常に主張していた。佐藤氏の強調するように、ヘッケルの革命のために必要な課題が、目的論や悪しき二元論、そしてベーア、キュヴィエによる(自然哲学の成果としての)「型理論」の追放なのであり、そのための礎となったのがヘッケル独自の一元論(モニズム)なのである。それはさながら、「ゲーテとラマルクの思想の近代化」といっても良いような一種無謀な作業であった。

その際、これまで科学たり得なかった形態学の多くの要素を、唯物論的に組み替える可能性をもつ理論として書き換えるにあたり、ダーウィンの自然選択説と、それを可能にする遺伝と適応の理論は、ヘッケルにとっていわば頼みの綱だった。いわば、ダーウィン理論を蓋然的なよすがとして、形態学における知の組み替えを模索したのが『一般形態学』だったはずなのだが、残念ながら、その記述方法や筆致はまだまだロマン主義的自然哲学者としてのオーケンやゲーテ、はたまたジョフロワ=サンチレールの『解剖哲学』を連想させかねないような、前時代的なものだった。『一般形態学』以前に書かれたオーウェン(Richard Owen)やハクスレー(Thomas Huxley)のモノグラフに見る論理的で整然とした筆致と読み比べればそれがよくわかる。

たとえば、明らかに自然哲学的理念のもとにあったオーウェンは、あるはずもない原型の実体とその振る舞いの法則性を極めて論理的に記述・考察しているのだが、たとえその前提が非科学的であっても、議論のスタイルや考察には科学的論理性がすでに明らかだったのである。その精緻な解剖学的記述は、現在でも十分に通用するほどである。

逆にヘッケルは、彼が表現しようとしていた内容が、当時のレベルを大きく超える革命的なものであったにもかかわらず、著述スタイルに難があった。加えて、随所に挿入されるゲーテ作品が、彼の理論をいや増しに難解にしてしまっている。

それでも、よくよくヘッケルの内容を吟味すれば、もがき苦しみながらも、なんとか新しい形態学を創り出そうとしていた思考の痕跡が見えてくる。発生と生物の序列の反復的並行性や、異なった動物を統べる原型的ボディプランは、何らかの超越論的な意思や力(例えば、否定すべくもなく抗うべくもない超越論的「支配力」としてのオーウェン的原型や、ブルーメンバッハの「レーベンストリープ」、あるいは目的論的機構)のようなものではなく、純粋機械論的、唯物論的な無目的のダーウィン的過程によって、誰の意思とも関わりなく生まれ出てくる段階的オーガニゼーション過程の帰結であり、その実態こそまだ知られていないとはいえ、外的適応の論理を内部化する何らかの遺伝現象(しばしば、獲得形質の遺伝と揶揄される)がありさえすれば、すべての現象が説明できるはずであり、それ以外にありえないというのが、ヘッケル生物学のそもそもの描像だったのである(そのような遺伝現象こそが進化であるという現代的説明は存在する)。今世紀になって市民権を得た、「自己組織化」のような現象は、ヘッケルが唯物論と呼んでいた方針が基本的には適切であったことがわかる。

ヘッケルにとって、「型(=ボディプラン)」はとりもなおさず生物学的現象としての「遺伝と適応」の作用によるものであり、同時にそれはゲーテによる「内なる力」に科学的スピリットを与えるはずのものだったのである。佐藤氏によるヘッケルの一元論と反復説の評価はこの意味で極めて妥当と言わねばならない。自然哲学が放逐され、生物学が広範さと実証性を旨とするドイツ的ヴィッセンシャフトになろうとしていた時代のうねりにあって、我々の知る20世紀以降の生物学文脈の俎上に置かれた、生物学的仮説体系としての「反復説」を、最初に言葉にしたのは紛れもなくヘッケルその人だったのである。

『ヘッケルと進化の夢』117頁

ヘッケルの悲劇と、あったかもしれない別の人生

思うに、妻のアンナ・ゼーテ(1835−64)を失う以前の1860年代初頭、若きヘッケルの前には二つの未来が見えていたのではないか。

ひとつは、すべての生物種を記載し、大博物学者としてこの世の生物の美しさを科学的、芸術的に記述し尽くすために一生を捧げる、19世紀の学者にとっての夢のような日々、そしてもうひとつは、ダーウィンが切り拓いた唯物論的仮説体系のうえに自然観を再構築し、生物学のすべてを近代化させてしまおうという、まるで革命家が思い描くかのような無謀で果てしない戦いの日々である。1862年に出版されたヘッケルの『放散虫のモノグラフ:第1部』のなかの脚注では、『種の起原』によって決定的な影響を受けてしまったヘッケルが、生物分類学を系統進化的に書き換えることの妥当性と必要性を興奮気味に述べている。が、このときまだヘッケルは平和な日々を過ごしていた。

実際のヘッケルの人生は後者に近かった。このような大事業を行おうとする者は、自ら好んで死地に赴くに足る精神的高揚感か、あるいは堪えがたい悲劇を手にしているものである。1864年、30歳の誕生日、突如として最愛の妻に先立たれたヘッケルには、もはや野獣のような生物学的革命家となる以外に行き続ける方途はなく、まさにその悲劇が彼に『一般形態学』という1200ページを越える2巻の大著を完成させたのだと言われている。しかもわずか1年のうちに。ガストレア説をまだ手にしていなかったヘッケルのこの無謀な試みは当初あまり理解されることはなく、『一般形態学』はついぞ外国語に翻訳されることもなかった。このときのヘッケルは、もはや後戻りできない道を走り始めていたのだと思う。

結果、ヘッケルは教会を敵に回し、幾人かの機械論的、唯物論的生物学者(細胞病理学者のフィルヒョウや解剖発生学者のヴィルヘルム・ヒスに代表される)に批判されると同時に、一部の古生物学者には熱狂的に受け入れられることになった。ヘッケルほど愛された人間もいなければ、同時に彼ほど嫌われた人間もいなかった。そして、いまでもヘッケルの評価は定まってはいない。

このような激しい学者人生に関し、『悲劇的な生命観』を著したリチャーズは、「彼(ヘッケル)のエネルギーと闘争心は、その昔、彼を悩ませた、ある悲劇に由来している」と結論しているが、それはおそらく正しい。『悲劇的な・・・』のタイトルは、西洋思想の根底に不可避的に横たわる悲劇を表現したミゲル・デ・ウナムーノの著書、『トラジーコ・デ・ラ・ヴィーデ』に倣ったものだ。しばしば悲劇がこの世をあるべき方向に変え、それは科学史においても例外ではない。しかし、ヘッケルには生命の美を誰よりも魅力的に描き出す才能も明らかであり、彼は『Art Forms in Nature』のような見事な画集を出版し、ひいてはそれがユーゲントシュティールを生み出したのである。

もう一人のヘッケルと「第三の男」

野獣のような凶暴性と、天使のような愛らしさが同居するのがヘッケルの興味深い人格であり、しかもその影には2人の女性と、1人の男性の存在が見え隠れしている。

女性のうちひとりは、言うまでもなく最初の妻、アンナ・ゼーテであり、いまひとりはヘッケルが64歳のときに出会った若い愛人、フリーダ・フォン・ウスラー=グライヒェン(1864−1903)。フリーダもまた若くして死んでしまうが、彼女はヘッケルにとって「アンナの生まれ変わり」に等しく(彼女はアンナが死んだ年に生まれている)、彼女の存在が『Art Forms in Nature』の出版には欠かせないものとなった。ならば、もしアンナが死なずに生き続けていたなら、実現することのなかったヘッケルのもうひとつの人生は、海産無脊椎動物の美しい図版入りモノグラフを、進化系統樹とともに何冊も出版し続け(その仕事はおそらく節足動物にまで及んだことだろう)、動物進化形態学をイェナで教え続けた、慎ましくも偉大な大学教授としてのそれ、ということになったのだろうか(ちなみにヘッケルは、フリーダの死の直後から、ダンサーとして有名だったイザドラ・ダンカンとも親しくしている)。

さて、もう一人私には気になる人物がいる。それは、1859年、結婚を間近に控えたヘッケルがナポリを訪れた際、美しい島、イスキア島で出会った詩人、そして画家でもあったヘルマン・アルマース(1821〜1902年)という男である。7歳年上の彼はヘッケルにとって生涯の友となる人物であり、二人はこの世の美しいものを独占するかのように自然と戯れた。いくつかの評伝を読んでみると、このアルマースほどヘッケルの心の中に深く入り込んだ男はいなかったのではないかと思わせる。

実際、アルマースは、若く美しいヘッケルを賛美する詩を書き送り(それはまさにゲーテの作品のようであった)、ヘッケルの結婚前夜には、ヘッケルにではなく、アンナに対して深い嫉妬を見せていた。ヘッケルが二人目の妻、アグネス(解剖学者、フシュケの娘)を迎えたのちも、アルマースとヘッケルはときおり密会していたらしい。ヘッケルは、どうしてもそうせずには居れなかったという。一方で、ヘッケルの盟友として知られる8歳年上の解剖学者、カール・ゲーゲンバウアーもまた、ヘッケルと同時期にやはり妻を失い、研究者人生の中で互いの研究を理解し合い、苦しみを分かち合うことのできた兄のような存在ではあった。が、どうやらそのゲーゲンバウアーでさえ手の届かない、神々しい美の世界をヘッケルはアルマースと共有していたらしい。

自然哲学の中から形態学を引っ張り出し、唯物論の坩堝の中にそれを放り込んで生物学を再編成しようと試み、19世紀生物学を20世紀へと繋いだ、あたかもメフィストフェレスのような科学者ヘッケルの姿を見ていた多くの友人たちと、愛すべき博物学者、芸術家としてのヘッケルを守り、育てたアンナとフリーダという二人の女性。その彼女たちの不在、すなわちヘッケルの人生のうちの34年間、研究者としての人生のほとんどに渡ってヘッケルの芸術性を保たせていたのは、ひょっとするとこのアルマースであったかもしれない。アルマースなしには、いま我々の知る、愛すべきヘッケルもいなかったかも知れず、そして彼を含めた3人がゲーテ的ロマン主義と自然哲学のエッセンスを、ヘッケルのなかで常に醸成し続けていたのだろう、そして形態学はそもそもロマン主義なくして理解できないのではないかとすら思えてくる。私は、アンナやフリーダの名を冠した美しいクラゲたちの絵の向こう側に、もう一人、まるでゲーテやシェリングの転生であったかのようなアルマースという人物の姿を透視してしまうのである(『ヘッケルと進化の夢』ヘッケル図像抄を参照)。

倉谷滋 くらたに・しげる

1958年生まれ。大阪府出身。京都大学大学院博士課程修了、理学博士。米国ジョージア大学、ベイラー医科大学への留学の後、熊本大学医学助教授、岡山大学理学部教授を経て、現在、理化学研究所主任研究員。主な研究テーマは、「脊椎動物頭部の起源と進化」、「カメの甲をもたらした発生プログラムの進化」、「脊椎動物筋骨格系の進化」など。

主な著書に『分節幻想』『ゴジラ幻論』『地球外生物学』(工作舎)、『新版 動物進化形態学』(東京大学出版会)、『進化する形 進化発生学入門』(講談社現代新書)など多数。2022年12月に工作舎から『反復幻想』。

佐藤恵子『ヘッケルと進化の夢 一元論、エコロジー、系統樹』

毀誉褒貶に満ちたヘッケルの全体像を「一元論」の世界観から迫った一冊。

科学史家 佐藤恵子さん(東海大学総合教育センター教授)の2015年の著作。朝日出版文化賞を受賞しました。

全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。

倉谷滋『分節幻想 動物のボディプランの起源をめぐる科学思想史』

脊椎動物とは何か。頭とは何か。われわれはなにものか。分節性とアタマの起源をめぐる科学思想史。

倉谷滋『反復幻想 進化と発生とゲノムの階層性』

『分節幻想』から6年。ヘッケルの発生反復説の今日的可能性を、広範な科学思想史や現代エピジェネティクスの観点などからさぐる刺激的な一冊。2022年12月14日発行。

倉谷滋=著 (工作舎 2022年)

A5判/上製 704頁 定価 本体8,000円+税

こちらもおすすめ! 倉谷滋さんが登場する記事と寄稿

【Hyper-Editing Platform [AIDA] by 編集工学研究所 note】

倉谷滋さん、入江直樹さん、田中優子さん、松岡正剛さんが進化と形態と文化の関係を語るトークセッション。

【集英社インターナショナル note】

歴史における疫病や死と科学についての3冊を倉谷さんがセレクト。工作舎の『ヴァンパイアと屍体 死と埋葬のフォークロア』も取り上げていただきました。

【ウェブマガジン 閏(うるう)】

倉谷さんのエッセイ「カメの甲羅とヘッケル」

──博物学的にはむしろ昆虫が好きで、個人的に付き合う相手としては猫が好きだ。しかしそれでも、カメを不思議だと思う気持ちに関しては誰にも負けないつもりでいる。……