ゼロからカリキュラムを創る、ということ。

小学校で働いているとき、学習指導要領を見る機会は少なかった。いや、正直に言うと、自ら進んで読むことはなかった。授業の指導案を作らないといけないときに、チラリと参考にした程度だったと思う。(あくまで私の場合だが…)

目の前にいる子どもたちと、目の前に迫っている授業のために、教科書を開き、教科書に沿って授業をするので精一杯だった毎日。なかなか自分が思うような楽しい授業ができなくて、歯痒かった日々。教育委員会に勧められていた「1時間完結型授業」のやり方なんて、、、と思いながらも代替の授業のやり方はわからないまま、忙しい日々が過ぎ去っていった。

育児休暇を取ったときだった。

ひょんなことから、「全国におもしろい教育実践をしている学校があるらしい」と聞いて、2歳の長男と生後8ヶ月の次男をじいじばあばに預けて、日帰りで全国各地の学校を見学してまわった。

そのときに一番自分の中で理想に近いと思ったのは、全国に5箇所ある私立の「きのくに子どもの村学園」だった。北九州のきのくに子どもの村学園に見学に行った私は、「こんな学校をつくりたい!!」と決意した。それはちょうど今から5年前のことだった。

きのくにの何に惹かれたのか。それは「プロジェクト」という学習のあり方だった。プロジェクトは、その年によって違うが、「工務店」「ファーム」「おもしろ料理店」「クラフト部」「動物研究所」「ミュージカルシアター」などなど子どもたちがワクワクするようなプロジェクトがあり、小学1年生から6年生までの縦割り班で自分の好きなプロジェクトを通して学んでいく。

「学校を作るぞ!」と教師をやめてからの3年間は、とにかく仲間と学校の場所を整えたり、学校の仕組みを考えたり、子どもたちと信頼関係を築くのに精一杯で、「カリキュラム」まで頭がいかなかった。でも、先日の「本当のスタートラインに立てた日。」という記事にも書いた通り、今まさにカリキュラム作りに着手したところなのだ。

よっしゃー!!やるぞーーー!!

気合いっぱいで、しばらく眠っていた本を開き、意気揚々と読み進めていた。そこで、急にカウンターパンチを食らったのである。

もう一度言おう。プロジェクトは教科学習を補完するものでも、子どもに教科書に興味をもたせるための手段でもない。プロジェクトは、それ自体がホンモノの仕事であって、ホンモノであるからこそ、子どもたちの様々な成長を助けるのである。

…衝撃的だった。

まさに教科学習を補完するためにプロジェクトを「使おう」と思っていた自分が恥ずかしくなった。教科書に載っている既成の知識や技術は、「目的」そのものではなく、プロジェクトにおける「役に立つ道具」であること。読み書き計算を始め、さまざまな知識や技術は、プロジェクトというホンモノの仕事を進めるときになくてはならない「道具」なのだ。

きのくにの小学一年生の子が両親への初めての手紙でこんなことを書いた。

「おとうさん おかあさん このがっこうでは じがかけないと いきていけないよー」

字は覚えるためにあるものではなく、生きていくために必要な「道具」なのだ。だから、覚えるのである。

カリキュラムをゼロからつくるにあたって、このベクトルの違いは私の中で大きかった。プロジェクトを甘く見ていたな〜とも反省した。

むむむ。。。

ということは、まずは、ここのね自由な学校で子どもたちが本気でやりたい!!と思えるようなホンモノの仕事は何だろう?それを知るためには、目の前にいる子がどんなことに夢中になっていて、どんな願いや夢を持っていて、それをどんな風に叶えていけるかと一緒に考えること。まずはそこからなのではないかな…と思った。

そうやって日頃の子どもたちの様子を思い出してみると、「本物の小屋を建てたい!」「動物を飼いたい!」「カフェを開きたい!」と言うキラキラした眼差しが思い浮かぶ。

そうだった。いつだって子どもたちは、願いを言葉にして伝えてくれていたんだ。それを「できるか」「できないか」で蓋をしそうになっていたのは自分だったのかもしれない。

できるか、できないかはやってみないとわからない。もしかしたら、長い時間奮闘した末に、できないかもしれない。でも、それでもいいじゃないかと思った。

そして、私たちが頭を捻って色々考えて準備するよりも、もっともっと子どもたちを頼って、信じて、ついていったほうがよっぽどいいんじゃないかと思えた。それが何だか「ホンモノの仕事」への一番の近道で、子どもたちが「学ぶのが楽しい!」と思える環境に近い気がした。

子どもたちがホンモノの仕事を見つけたとき、そのときに「道具」になるものは何なのか。それをとてもナイスなタイミングで出したり、伝えたり、一緒に考えたりするのがスタッフの役目なのかもしれない。(何だかドラえもんみたい。笑)

だったら、私ができることは、一つ。

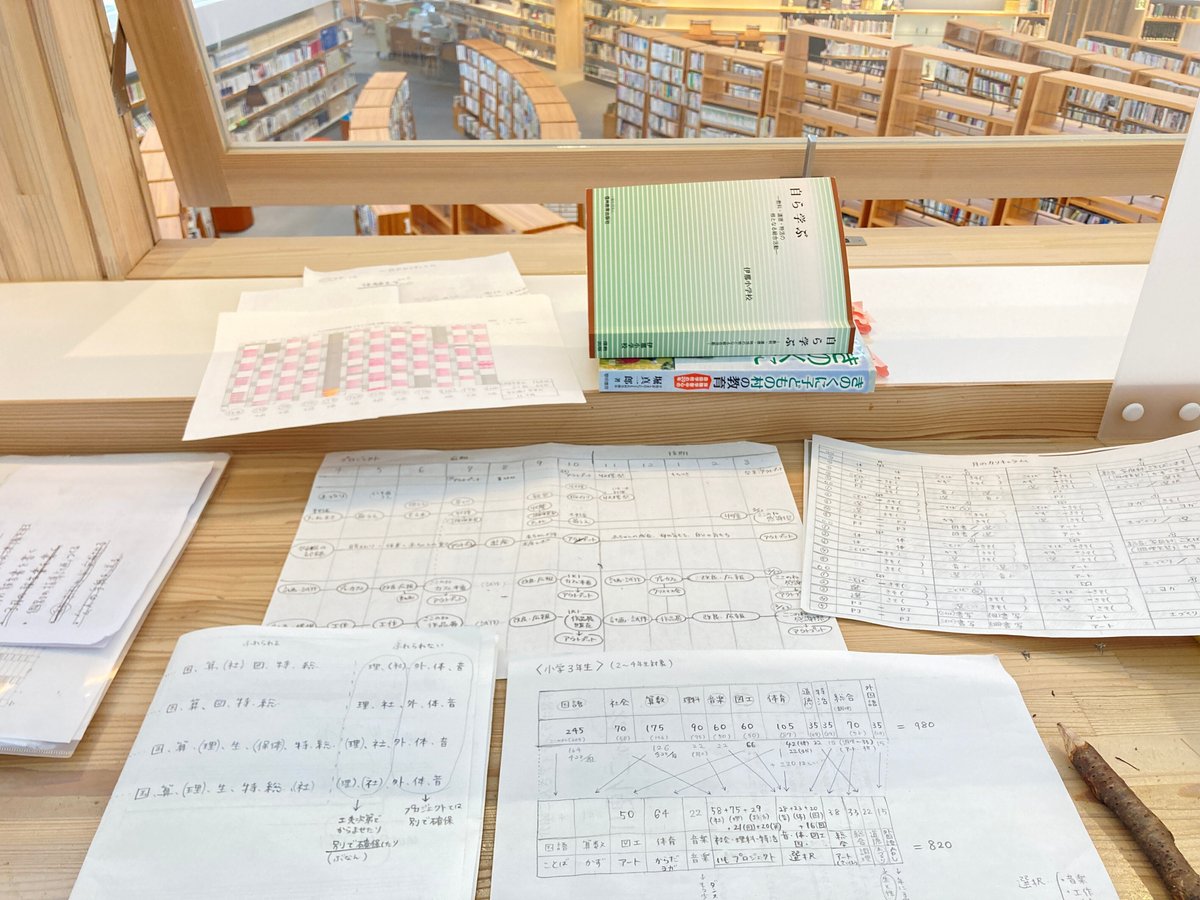

子どもたちの「やりたい!」が見つかったときに、すぐに道具を出せるように、うまく伝えられるように、子どもたちが道具が使いやすくなるように下準備を進めていくことだ。それが今やっている「学習指導要領」の読み込みであり、教科書を手引きにしながら、楽しく学べる材料を集めることなのだ。

ゼロからカリキュラムをつくるのは、めちゃくちゃ大変で、気が遠くなるばかり。でも、少しずつ少しずつ不透明だった部分が明らかになり、地が固まっていっているような感覚がある。

学校を離れてから、今が一番「学習指導要領」と向き合っている。何をするにも「基礎」が大事。今私は、子どもたちの学びに深く関わるための基礎を固めている。そう思うと、めちゃくちゃ大変だけど、めちゃくちゃ楽しくて、わくわくするのだ。

本当の意味で形になるのは、何年先だろう。

でも、その過程も意味がある。

しばらくは完璧ではないかもしれないけれど、子どもたちに学びながら、子どもたちとともに、ここにしかないカリキュラムをつくっていこう。

一歩ずつ、一歩ずつ。

千里の道も一歩から、なのだから。