【読書感想文】やらせない、教えない、無理強いしない-- 天才キッズクラブ式 最高の教育

一昨日、保育ドリームプラン・プレゼンテーション2024(通称:保育ドリプラ)というイベントで、6名のプレゼンターのうちの1人として、私の夢を10分プレゼンで発表してきました。

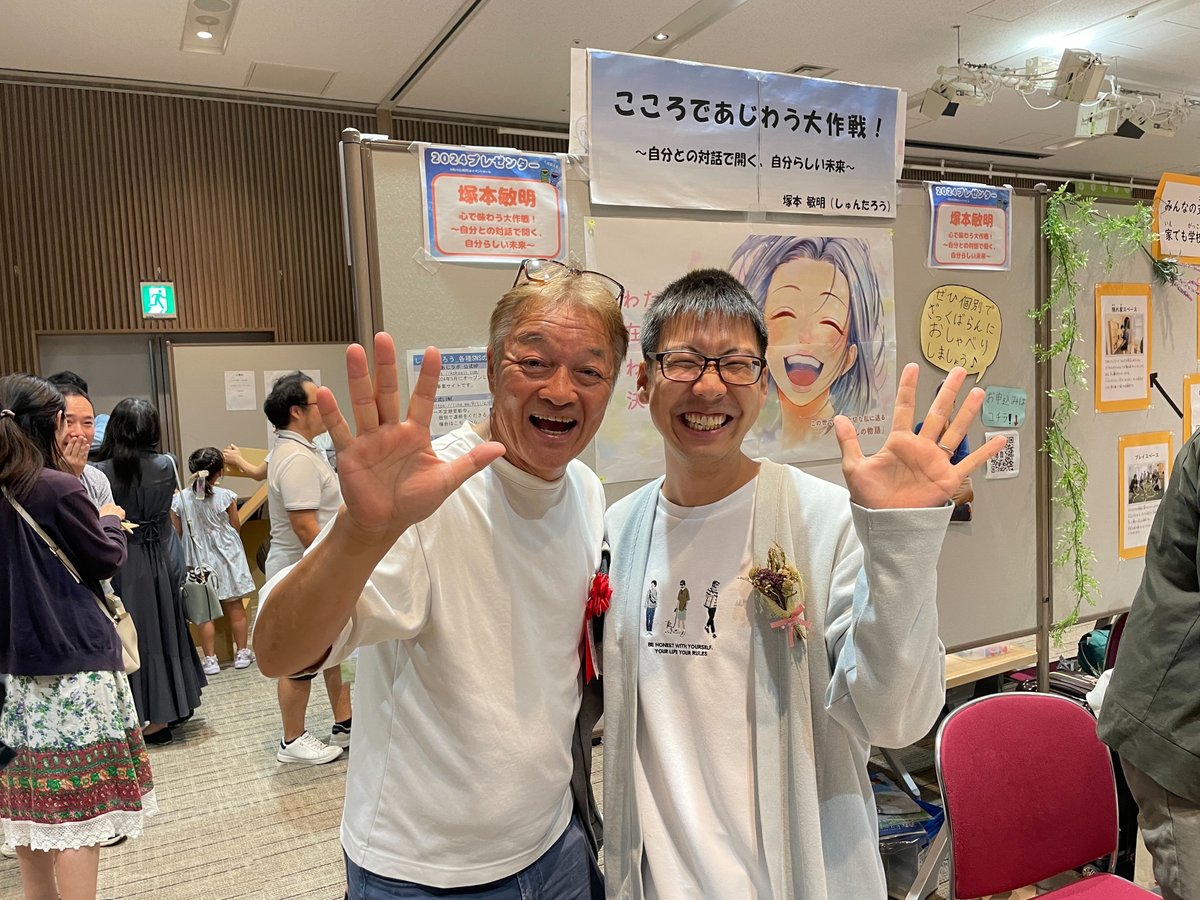

そこに、コメンテーターとして、いらしてくださった、天才キッズクラブ(TKC)の理事長、田中考太郎さん(通称:こうちゃん)。

手遊び歌を歌いながら登場したり、熱いコメントをくださったり、懇親会で色んなお話をしてくださったり…、とにかく元気で、周囲をワクワクさせるエネルギーがすごかった!(なんでも、自称「永遠の3歳児」とのことですが、今年で66歳とのこと…!)

そんな、こうちゃんから直々に著書をいただいたので、早速読んでみました。

天才キッズクラブ式「最高の教育」とは

17の保育園と学童施設を運営している、天才キッズクラブ。

園に通う子どもたちは、卒園までに、2000冊以上の本を読んだり、逆立ち歩きができたり、それでいてイキイキと毎日楽しそう。

本書では、そこで大切にしている考え方が書いてあります。

「やらせない、教えない、無理強いしない」

「1に楽しく、2に楽しく、3、4がなくて、5に楽しく」

「ワクワクした環境をつくると、子どもたちは自分からやりたくなる」

そんな哲学の背景や、その実践の様子などが書かれている本です。

しゅんたろうが感じたこと

大きく3つあります。

1つめは、「結果を見ない。いまここを、子どもたちが楽しそうにしているか、を見る。」ということ。

2つめは、「競争をさせるから、落ちこぼれが生まれるのではない。子どもは競争だって、大好き。だからこそ、『自分だって一番になれる機会があるんだ!』と感じてもらえる環境を作る。」ということ。

3つめは、「応援すること、挑戦すること、そのこと自体が、とっても価値のある素晴らしいことなんだ!ということを大人が伝え続ける。」ということです。

順番に説明します。

①いま、この瞬間、子どもたちは楽しそう?

日本人の子どもたちの自己肯定感の低さは、世界で比較しても、トップクラス。物質的には、こんなに豊かであるにも関わらず、です。

原因は「やらされている」こと。子どもたちが「心からやりたいこと」はさせてもらえず、親や先生から求められることをやらされる。社会に出ても、ただ与えられた仕事をこなすだけ。

それでは、決して「生きる力」が育まれているとは言えません。

天才キッズクラブでは、一人ひとりの名前を呼び、ポジティブな声掛けをしますが、無理強いはしない。

その結果、ワクワクエネルギーが満たされる環境が作られて、子どもたちも楽しく、大人たちが一見難しそうに思えることでも挑戦しようと思えるのだなと感じました。

②誰もが一番になれる機会が、至る所にあるということ。

朝の会で「今日のスーパーハッピー」という時間があるそうで、一日ひとりの子どもにスポットライトを当てて、その子のいいところをみんなで褒めてあげるという活動だそうです。

友だちのいいところを見る力がつく。「自分さえよければ」ではなく、「人に言葉をプレゼントすることで、喜んでもらえる」という日常の体験は、本当に大事なことだと思います。

また、毎日いろいろな場面で「今日のチャンピオン」を決めて、みんなの前で発表するそうです。誰もが主役になれる。そのたびに、自分に自信をつけていく。

順位付けを避けるのではなく、「誰にでもチャンスがあるんだ」ということを、保育園の生活のなかで、たくさん体験させてあげる。そのことが大切なのだと感じました。

③応援や挑戦。それ自体が、とっても価値あることで、評価される仕組み作り。

「今日の◯◯チャンピオン」をみんなで決めるときに、「だれかのいいところを見つけて褒めること」「みんなを一生懸命、応援すること」「あきらめうチャレンジし続けること」そんなチャンピオンを決める。

応援や挑戦。それ自体が評価される仕組みにすることで、結果だけではなく、みんなで励まし合う環境ができあがっているところが、素晴らしいなと感じました。

それは、コトではなく、ヒトで見ること。ひとりひとり全員にスポットライトがあたる機会を、たくさん作ってあげること。それは、その子自身が、どんな子であっても認められる、存在肯定にも繋がることだなと感じました。

さいごに

他にも、

・ハイタッチやハグしあう、というスキンシップの大切さ。

・大人も、あえてふざけたり、楽しみながら、参加する。背中でメッセージを伝える。

など、普段の子育てにおいても役立つ方法が、色々と書いてあります。

もしご興味あれば、読んでみてください。

ではまた!

しゅんたろう