掛け算の筆算とインド式計算法

掛け算の筆算をする中で繰り上がりがあると小さな数字を隣の位との隙間に書かないといけない

足し算引き算の筆算の繰り上がり繰り下がりの時は積まれた数字の1段目に\をして

その上に数字のメモが書けたけど

掛け算の筆算はそうはいかない

隙間に小さく揃えて綺麗に書かないと

ぐちゃぐちゃで何なのか分からなくなってしまう

学習障害の診断は今の所はないものの

不器用な上に不登校で字を書きなれない2人は

この小さな数字のメモに苦戦

それに 斜め通しかけて その答えをここに

次はこの下から書き始め……

特に長男には複雑に思えてようで 大変だった

プリプリ怒りながら 少しだけやったけど

学びは定着しないまま

私も諦めて別の単元に進めていった

2桁を掛ける必要がある時は

例えば

28×28の場合

28×3だったら 筆算をせずに

一度の繰り上がりでできるので

全部を頭の中でやる訳ではなく

途中の答えを自分なりにメモしながら……

掛け算の概念を理解しているおかげで

何とか1桁の掛け算と足し引きで 突き進んでいく

次男は どうするかと思っていたら

たまたま行った本屋で

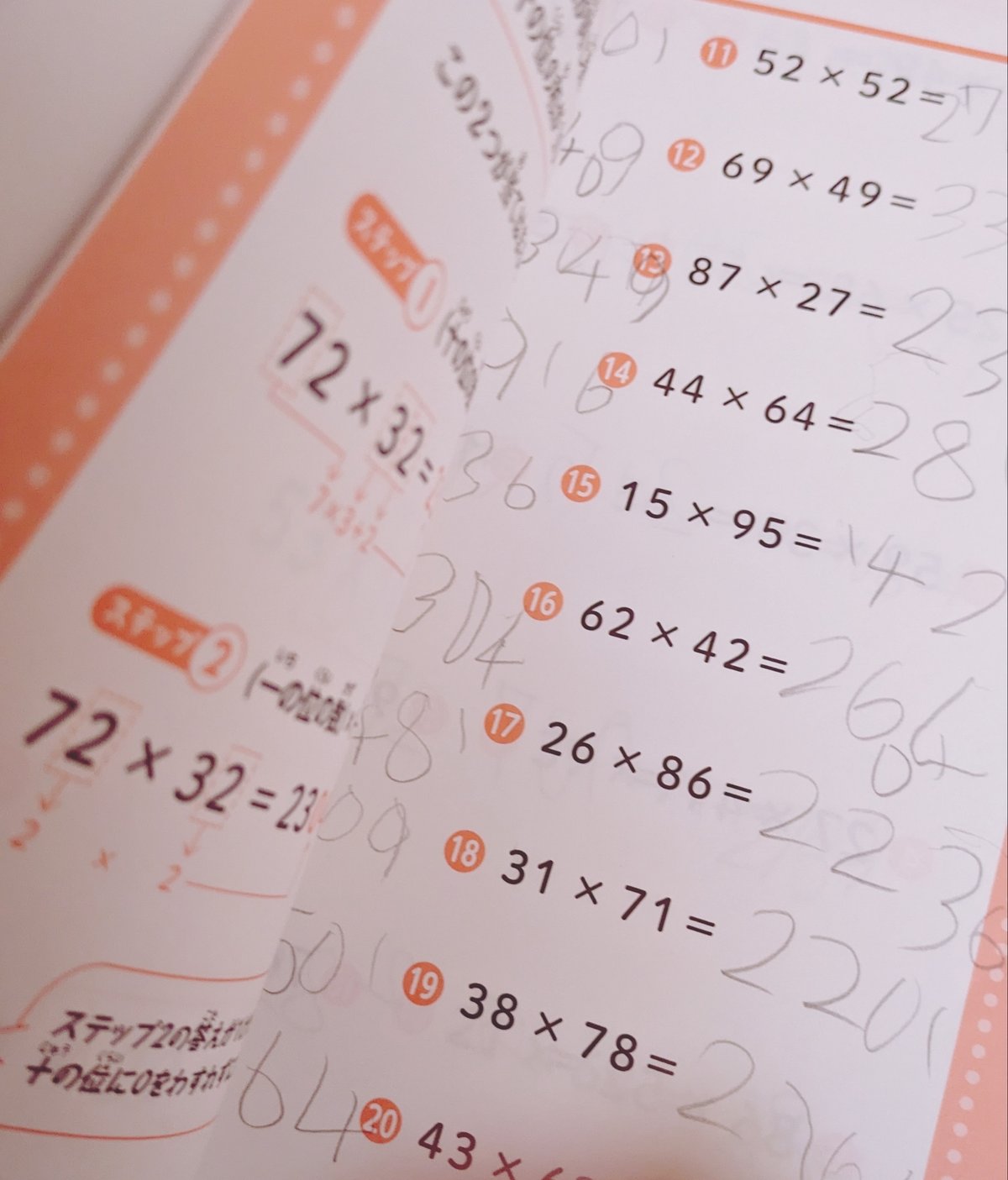

次男の目にインド式計算法のドリルが目に止まった

筆算を習うのはもう少し先だけど

やる気を逃す手は無いと 購入した

筆算というよりはパズル感覚でいるようで

算数パズル好きの次男の興味を刺激する内容だった

小さな文字を書く必要が無いのが何よりも良かった

99×99までの答えが出せる事に

次男は得意気になり

お決まりの過集中モードで どんどんページが進む

これは良いと 長男にも勧めたのだけど

新しいものを受け入れにくく

人から勧められても 興味が持ちにくい長男は

残念ながら気が向かなかった

我が家の場合は

弟が先に始めた事も

兄の気が進まない理由かもしれないので

興味を持つきっかけさえ掴めたら

小さな数字をちまちまメモするのが大変な子には

字を書くことだけで必死にならず

繰り上がりミスせずに解ける方法だと思いました

暗算ができるようになるという謳い文句ですが

1桁の掛け算の答えや

10×2が20なのは分かるけど

学校で習う筆算の書き方に

苦手がある子と言う子には

インド式計算法が合っているのかもしれません

2桁の掛け算が解けて気を良くした次男は

九九を覚えたらもっと 早く解けるはずだと

今まで 全くその気を見せずにいた

九九の必要性に自ら気付いた事で

本人のの興味が向いた状態で

九九と向き合い始めたという

予想外のおまけ付き

興味なしから興味ありになったことが

大きな心の変化でした

長男にはこのようなメモで解いています

諦めたと言いながらも

念の為と筆算でどこに何を書くか

色分けしたこのカードを見ながら

気が向いたらまた

挑戦して欲しいと思ってしまいます

【写真サイズで印刷しファイルにまとめています】

76×3 などが難しい時はこうやって考えています

インド式計算法の基本的な例の紹介