学校の勉強って役に立たないのにどうしてするの?ー目からウロコの回答ー

誰もが一度は「学校の勉強」に疑問を持ったことがあるでしょう。

数学の方程式や理科の実験、これって日常でなんか役に立つの?

古文覚えたって昔の人と話しないよね?

宿題しなさいっていうけど何でやらなきゃいけないの?

自分自身、長年の疑問でした。

いつかこどもから質問されたときには、あいまいな返答で濁すだろうと思ってました。この本を読むまでは。

『学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか』という本を読む

この本では、おそらく一般の皆さんが考えたこともないこと、知らなかったことが、いろいろ書かれていると思います。生徒や保護者としてみる教育や学校と、専門的な学問である教育学の視点からみる教育や学校とは、少し違っているからです。だから、教育や学校について、「知ってる/わかってる」以外のものを見つけていただく読み方をしていただければ、きっと面白い気づきがあると思います。

きっかけは、書店で(なんとなく)

ふと手にして(学校のことをかいているなあ)

パラパラめくり、前書きを読んでみました。

教育学者の方が、一般人(中学以上も対象にしている様子)むけに書いた本で、なるべく易しい文章を選び、熱意をもって伝えたいという意図を感じたので、ちゃんと買って読むことにしました。

語り口調で話を聞いているような文章です。

通して読んだ方が楽しめると思うので、ここでは内容をすこしだけ解説します。これ以外にもたくさんのことが書かれているので、ぜひ手に取っていただくことをお勧めします。

私は主に3つのことを理解しました。

1つめ。教育・社会化・エージェントのこと

知ってるようでいて定義をきくと、その性質は目からウロコでした。

教育

教育とは、誰かが意図的に、他者の学習を組織化しようとすることである

「意図的に学ばせる」性質のため、何を、どうやって、という果てしない論争や対立が発生することに。たしかに無理やり勉強させる派、本人のやる気を待つ派といった話はよく聞きます。

「他者の学習」の部分では、権力性が発生してきます。

極端な例では、先生のいうことを黙って聞け、といった話です。押しつけになりがちなため、教える内容が本人に伝わっているかも不明です。

「組織化」は「しようとする」のであり、それが失敗になる可能性があります。望ましい結果にならないこともある、ということです。

社会化

人が外にある何かを自分の知識や感じ方として学ぶことを、「社会化」と呼びます。個人が学習することの多くは、たいていの場合、社会の中にある知識や考え方や価値観や感じ方だったりしますから、学習は社会化とほぼ同じ意味になります。

エージェント

子どもの周囲にいる(ある)さまざまな人や物が学習のきっかけになります。これを「社会化エージェント」と言います。社会化を進めるためのいろいろな主体です。

「エージェント」とは聞きなれない言葉ですが、子どもの社会化(学び)に作用するこどもを取り巻くものごとです。

親、地域の人、学校、SNS、本…多様にあります。

また、エージェントがこれだけある中で、学校教育は限定的であり、子どもはそれ以外にもいろんなところから学んでいるんだということがわかります。

ただし筆者は「学校は不要」とは言ってません。

学校は子どもたちを学習させる様々なしかけをつくり学習活動に没入させる取り組みをしてきたのです。影響力の大小、それが適正かどうか問題はありますが、学習装置としての学校教育という役割があるようです。

いじめ、理不尽な校則など負の面は抱えていますが、学校以外のエージェントの影響を排除する、そういう役割があるのです。

まとめ

●教育は意図的に子どもたちに学習させることを組織化しようとする

●学校は子どもたちに学習させるためのしかけをもっている

●学校教育は社会化エージェントのうちの1つにすぎない

2つめ。学校教育の目的

いままで憲法や法律をじっくり読んだことはありません。

多少知識として知っていても、その背景や想いを考えたことはありません。

しかし、憲法や法律には、その目的と本質が書かれていたことを知り、目からウロコでした。

日本国憲法 第二十六条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

まずは憲法でひとしく教育を受ける権利が保障されている点です。

「能力に応じて~」の能力とは、解釈がさまざまなようなので、言及はしませんが、ここでわかるのは「能力以外の差別はしない」ということです。

貧富も性別も差別せず、何らかの事情で十分な教育の機会が得られない人にも教育の提供が求められるということです。

現実を見ると、まだまだ完ぺきではないようですが…。

教育基本法

第一条

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第五条第二項

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

つぎに教育における上位法の教育基本法に学校教育の目的がありました。

ここで言われているのは、

社会の形成者を育てるために教育があるのです。

社会の形成者は、主体的に未来を作っていく人材です。

子どもたちに未来の社会を作っていって欲しいという願いです。

これ、初めて知りました。

大きな目的がまずあって、そこから各機能がある。

ここでは学校の機能面の話(時には暴走もする)は割愛しますが、機能を使うときに目的を見失っていないかは常に自問自答する必要があると考えます。

これは教育に限らずどこにでも当てはまります。

まとめ

●教育はすべての国民にひとしく提供されるもの

●教育の目的は、平和で民主的な未来の社会を作る人を育てること

●どんな機能も、細分化された目的も、最上位の教育の目的に行き着く

3つめ。学校知は経験学習と違う次元の話。

最後は、学校で教えられる知識(学校知)について。

いよいよ学校の勉強の本質についてです。

様々なエージェントがある以上、知識は学校以外からいくらでも得られます。経験から学ぶことは大切です。社会でも有益です。

そこで経験からの学習>学校知という構図が生まれます。

学校の勉強は役に立たない?といった類のものです。

対する見解はこちらです。

生まれ育った身の回りの世界を超えて、広い世界で生きていくためには、子どもたちは、言葉や記号を通して、この世界がどういうものかを理解しないといけない。学校で教えられるのはそういう知なのです。だから学校知は、いわば記号化された「世界の縮図」だといえるのです。

すごく簡単にまとめて言うと、

経験(身の回りの世界)から学べることは限られていて、それでは世界がどういうものか理解することができない。学校知は記号化(言葉や記号で、体系化し、カリキュラム化)したうえで世界の縮図(世界がどういうものか)を教える。

※かなりポイントの部分だけ抜き出したので、やはりじっくり本を読んでいただくことをお勧めします。

役に立つかどうかという次元ではなかったのです。

経験からの学習≠学校知

全く違う性質ものだったのです。

これを理解するといろんな意見にも回答が得られます。

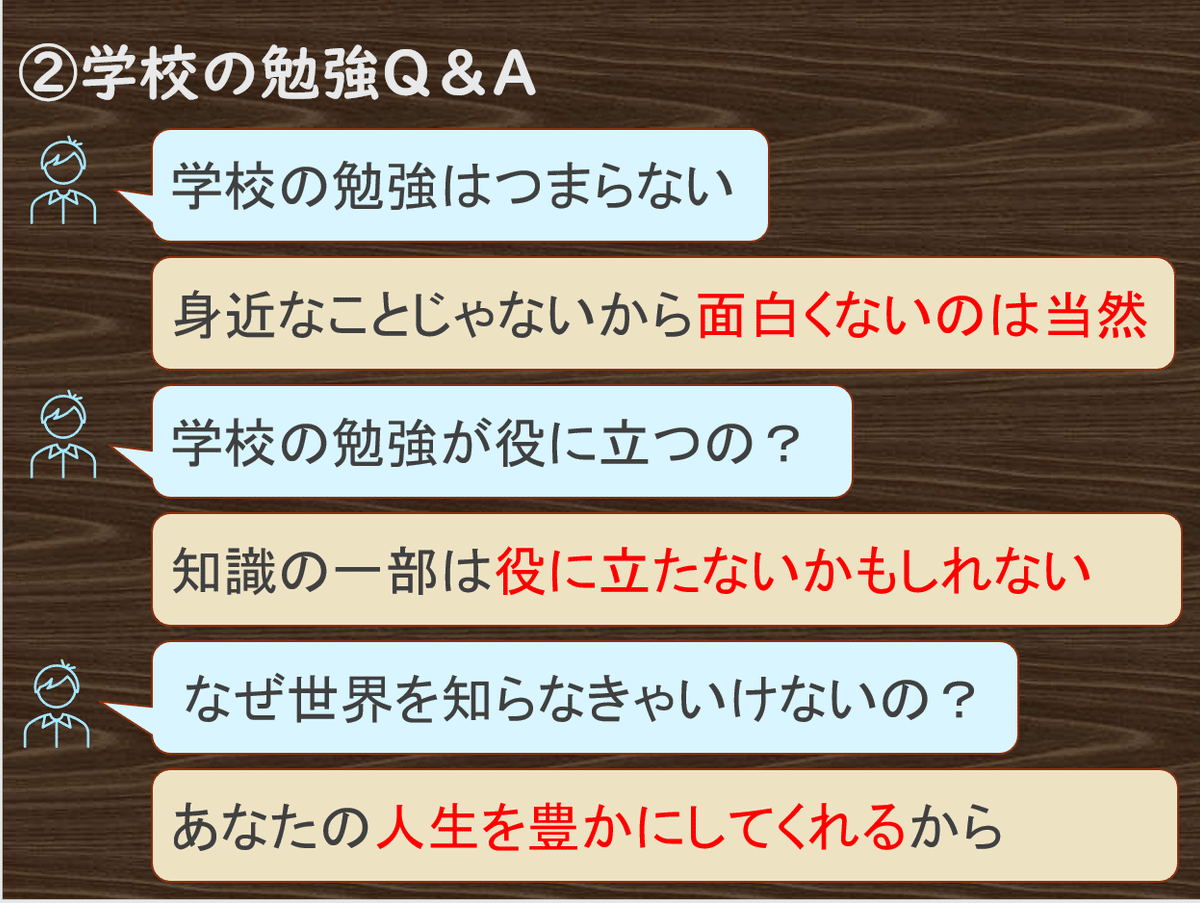

●役に立つかどうかわからない

⇒確かに全部は役立たない。世界の縮図だからあなたの人生ではスルーする知識もある。

●学校の勉強はつまんない

⇒学校知の本質はそういうもの。身近な経験と離れたことを教えられるのだから当然おもしろくはない。

●なんで世界のことを知る必要があるの

⇒まとまった知識はあなたを助けてくれる。

例えば、社会人になって納税や選挙が身近になったときに困らない

例えば、ネットや情報があふれる中で、真偽を判断する軸をもてる

例えば、さらに豊かな知識を手に入れて豊かな人生にする

私たち大人が気を付けなければならないのは、

学校で教える「世界の縮図」に何を盛り込むかです。

おかしなものが盛り込まれたり、抜け落ちることのないように。

まとめ

●学校で学ぶこと(学校知)は、

世界がどういうものかという「世界の縮図」だった。

つまり。学校で学ぶことへの回答

他にもこの本にはいろんなことが書かれているのですが、タイトルに戻ると、学校は必要であり、学校の勉強ももちろん必要です。

学校で学ぶことは世界の縮図だからです。

経験は過去のもの。

自分(疑似経験)の知識だけではあいまいな世界に対処できない。よく言われるVUCAです。

今起こっていること、未来のことに対処するには、世界の縮図(歴史、科学、万物の仕組みなど)というモノサシが必要なのです。

お。未来を切り開く「社会の形成者」をつくる、という目的につながりました。

小学生にこそ知ってほしいー学校・勉強・目的

そうか。

未来の社会を創造する人になるために勉強するんだ。

学校で学んだことは、世界を知ることだから必要なんだ。

学校教育は勉強の仕方を学ぶことなんだ。

これらのことを私が小学生のときに知りたかったというのが、最初に思ったことでした。

この本、内容は素晴らしいのですが、平易に語ってはいるのですが、どうしても小学生の読解力では理解できないでしょう。もったいない。

(本の見た目もむつかしそうでこどもの興味を引くことはなさそうです)

そこで、こども向けにかんたんにまとめてみました。

PDFをご紹介します。※記事最後に添付しています。

こどもたちに伝えたいこと。

共感いただければ、幸いです。