デジLIGリーダーズ講座①

はじめまして!こばりんと申します。

2022年4月〜12月までデジタルハリウッドby LIG(以下デジLIG)でWEBデザインを学び、ただいま制作会社にてデザイナーとしてインターンをさせていただいています。

今回初めてのnote投稿です!

先日デジLIG主催の、WEB業界のトップクリエイターさんたちのお話が聞ける大変ありがたい連続講座、「リーダーズ講座」の1回目を受講させていただきました。

デジLIG卒業生はnoteに講座のレポートを投稿すると、次回のリーダーズ講座も受講できる、ということで、今回のnote投稿に至ります。

1回目の今回のテーマは 、「ブランディング」と「マーケティング」。

いつかはブランディングまでできるデザイナーになりたい!!という夢があるので、今回の講座をとても楽しみにしていました。

そこで今回の講座の中で、私の心に響いた4つの視点についてレポートしようと思います!

はじめに

今回講師をしていただいたのは、株式会社nanocolor 代表取締役 川端 康介さんです。

ブランド戦略支援と獲得施策に強い、ブランディングとマーケティングに特化しているWeb制作会社を経営されています。

講座の中で川端さんご自身はどんな軸のデザイナーなのか、というお話で、ビジネスとクリエイティブとテクノロジーの3つを指標とした場合、ビジネスとクリエイティブに特化した軸のデザイナーだとおっしゃっていました。

どの軸に重きを置くかで、なりたいデザイナー像が変わってくる、ということです。

人がやれないことや、自分が得意な分野を伸ばしていく、ともおっしゃっていました。

WEBデザインで、デザインもコーディングも勉強して、WEBデザイナーの携わる領域が広すぎて、自分がどんなデザイナーになりたいのか最近悶々としていたので、得意な分野や好きな分野に振り切ってしまっていいんだ! ということを知り、自分の中で目指すべきデザイナー像がうっすら…見えてきました。

でもなりたいデザイナー像だけでは選ばれるデザイナーになれない…市場が求めるデザイナーに合致しなければいけない。という事実も発覚。

これがマーケティングの話に関わっていくのです…。

それではわたしの心に響いた4つの視点をご紹介します。

まず1つ目はこちら。

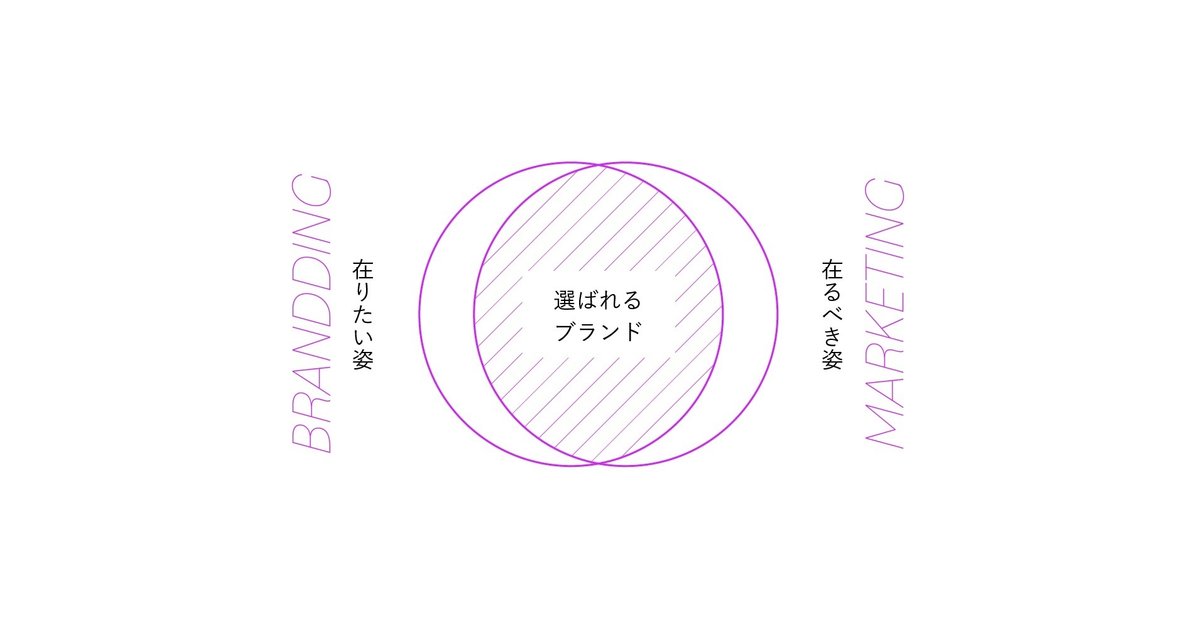

1. 「ブランディングとマーケティング」は、「在りたい姿と在るべき姿」

この講座で最もわかりやすく、私に心にストンと落ちた言葉です。

そもそもブランディングにマーケティングの視点が必要ということを、恥ずかしながら知りませんでした…。

今までの私のブランディングのイメージは、ブランドの方向性を定め、クライアントのイメージを具現化するというものでした。

でもそれだけでは選ばれるブランドにはなれない。ブランディングは成功しないらしい…。

先ほどの、なりたいデザイナー像と市場が求めるデザイナー像の話に通じます。なりたいデザイナー像=自分のブランディングです。

買い手が選びたくなるようなブランドにするには、買い手視点の戦略(マーケテイング)が必要なのだそうです!

川端さんが、ブランディングが失敗する5つの原因を教えてくださいました。

概念や意匠の設計は行うが、仕組みの設計=ブランドマーケティングを実施できていない

多様なニーズをもつプロモーションターゲットの解像度の低さが断絶の原因

ブランドの「存りたい姿」だけを求め「あるべき姿」を追求していない

表層面のみのブランドの一貫性を求め、タッチポイント毎の最適なコミュニケーションができていない

選ばれるためのコンセプトと選ばれ続けるパフォーマンスのバランスがブランドの信頼に

どれも買い手視点や、買い手との接点がぬけてしまっていることが原因です。

どんなに素敵に作り上げられたブランドイメージも、買い手側の視点が伴わなければ、ターゲットに刺さることがない、選ばれない、ということです。

売り手視点→ブランディング→在りたい姿

買い手視点→マーケティング→在るべき姿

市場が求める在るべき姿を、売り手視点からもしっかりと認識することで、選ばれるブランドに成長するということを学びました。

そして2つ目の心に響いた視点がこちら。

2.ターゲットやペルソナ設定の落とし穴…投資対効果の高いターゲットを見極めよ

デザインをするとき、ターゲットやペルソナの設定、しますよね。

ターゲットにサービスや商品が刺さるように、ターゲットを頭の中に思い描きながら、、この人はどこに住んでいて、何が好きで、何人家族で、休日は何をして過ごしていて、働く上でどんなことを重視していて、好きな雰囲気はこんな感じで…などなど、私も妄想していました。デザインするとき、それが大切だと学んできたから。

それも間違いではありません。ペルソナ設定をする目的は、デザインの雰囲気やトンマナを揃え、ブランドらしさを引き立たせるためでもあるからだと思っています。

しかし、自身で設定したターゲットやペルソナが、果たして適正な存在となっているのか…。

ペルソナ妄想しがち問題です。

川端さん曰く、ターゲットやペルソナ設定で大切なのは、その対象が費用対効果の高いターゲットであるかどうか、ということ。

設定したペルソナが稀な存在や実際あまり存在しない場合、刺さる対象が少ないという結果に。それよりも刺さる範囲が広そうなペルソナはどこなのかという、正確な情報を集める方が効果が大きい。

ターゲットやペルソナの設定対象を間違えるな!ということです。

客観的に、戦略的にターゲットやペルソナを設定することの大切さを学びました。

そして3つ目。

3.クライアントのヒアリングではどうしたいかを聞くのではなく、事実を集める

デザインとは、クライアントの課題の情報整理と問題解決、ということをWEBデザインを勉強して学びました。

クライアントの困りごとを解決するのがデザイナー。

クライアントに質問機会がある場合、クライアントがどうしたいかも大切ですが、実際今どういう状況なのか、どんな施策を行っているのか、その結果どうなのか、という数字や事実を集めることが最も重要、ということでした。

その方法が合っているのか精査し、間違っているなら軌道修正をし、クライアントの顧客に届く、最適な方法を提案する。

まさにマーケティング…。

目的を達成するために、まずはじめに客観的に現状把握することが大切なのですね。

最後に4つ目。

4.差別化が重要なのではない。競合のと差異が顧客にとってのメリットになったときに選ばれる。

差別化という言葉、私も安易に使っていました。

でも差別化されているから、私たちは商品を選んでいる訳ではない、という川端さんのお話にハッとしました。

確かに…

私がデジLIGを選んだ理由も、同じようなWEBデザインスクールはあったけど、校舎で質問できるとか、現役WEB デザイナーの講座があるなど、他にはない魅力があったからこそデジLIGを選びました。

最近私が買っている飲むお酢も、いろんな種類が出ているけど、コラーゲン入りと書かれている種類を、あえて選んで買っています。

比較対象があるからこそ、選択したくなるメリットを顧客に与えられれば、必然的に選ばれるという訳です。

それが自ずとブランドの強みや個性形成にも繋がるのですね。

まとめ:成功するブランディングにはマーケティングの視点がとっても大切

選ばれる、成功するブランディングで重要なこと

在りたい姿と在るべき姿が合致したとき、選ばれる存在になる

費用対効果の高いペルソナを選定する

クライアントからは事実と数字を集める

顧客へのメリットが、比較対象より秀でていることが大切。

ということを学びました。(この他にもまだまだ、選ばれる、成功するブランディングについてたくさんお話ししていただきました。)

今までは、クライアントの想いをカタチに、というビジュアル的な部分しか考えられていませんでしたが、今回の講座でマーケティングの視点が、選ばれるブランドとなる鍵を握っている、ということが学べました。

自分自身が選ばれるデザイナーになるために、また未来のクライアントのブランディングを成功させるために、心に留めておきたいと思います。

最後に

今回のnoteへの記事作成は大変苦労しました。

(もともと文章を書くのが非常に、非常に、苦手です…)

講座では川端さんのお話はとても面白く、興味深く、フワッと理解したのですが、私には難しい部分も多く、細かいところまでは理解できずでした。

noteを書くにあたり、何度も川端さんの資料を見直して理解を深め、なんとか自分の言葉で表現して、ようやく腹落ちした部分もありました。

(解釈が間違っている部分があった場合ごめんなさいぃ)

とても大変でしたが、インプットからのアウトプット作業で、今回の講座の理解を深めることができ、大変良い機会でした。

講師をしていただいた川端さん、デジLIGさん、とてもためになる講座をありがとうござました!!!

また次回の講座もとても楽しみにしています!!