ローカル5Gの明日はどっちだ!③|ICTと社会

前回記事では、株式会社リックテレコム主催の「ローカル5Gサミット2020」より、東大 中尾彰宏教授の基調講演について紹介した。

引き続き、その後午前中に行われた2つのセッションについて、簡単に紹介したい。

まず最初はBBバックボーン株式会社 技術企画部の金田学氏によるセッション。BBバックボーンはソフトバンクの子会社で、同社の基幹ネットワークを構築している会社だが、もう一つの顔として、旧ウィルコムのPHS事業をベースとし、PHS技術を拡張したsXGP方式によるプライベートLTE、つまりローカル5Gと同じような個別のモバイルネットワークサービスを提供している。金田氏もウィルコム出身のようだ。

講演内容はほぼsXGPの説明だった。

現状のsXGPは1.9GHz帯の中の5MHzというPHSバンドで、下り最大12Mbpsという、今となっては高速とは言えないサービスを提供しているが、2021年1月末にPHS音声サービスが終了する(もともと今年7月末の終了予定だったが、新型コロナ影響により延期した)ことに伴い、周波数帯域を拡張することで、数十Mbpsのスループットにグレードアップするようだ。

もちろんローカル5Gへの言及もあったが、今年拡張予定の4.7GHz帯は公共業務用無線システムとの干渉問題もあり、実用性には懐疑的な言い方に聞こえた。

実は旧ウィルコムは、まだ無線リモートアクセスなどが盛んでなかった90年代から、法人向け用途に焦点を当てたサービスづくりを進め、病院などの医療業界を地道に開拓してきた歴史がある。いまだに病院内では構内PHSを利用しているところもある。高い周波数帯でエリア構築しづらいローカル5Gより、むしろ周波数を拡張したsXGPで戦いたい気持ちが表れたプレゼンという印象だった。

2つ目はインテル株式会社 サービス事業統括部長の堀田賢人氏のセッション。

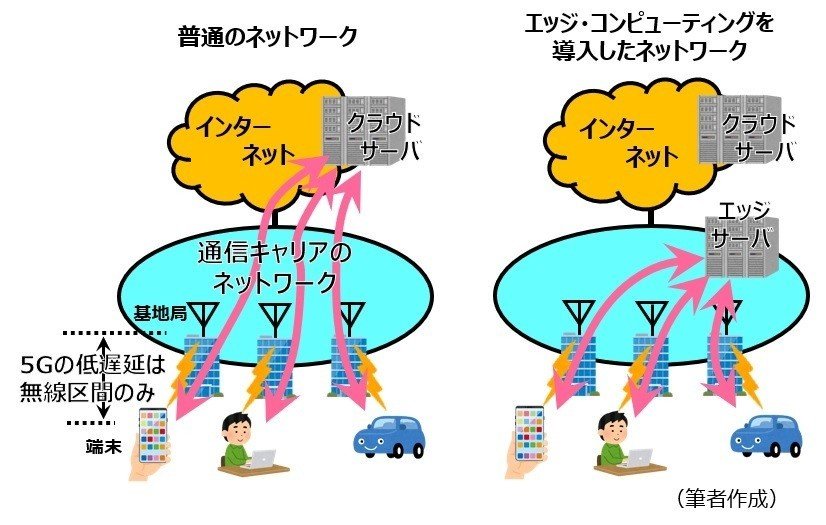

堀田氏の講演のポイントは、「エッジ・コンピューティング」。今後ネットワークは低遅延性、つまりいかに早くレスポンスが得られるかが重要な要素になる。低遅延性は5Gの売りの一つだが、それはあくまで無線区間、つまり基地局~端末間だけの話。トータルなネットワークとして考えると、間に光ファイバ区間があったり、ベストエフォートのインターネット区間があったりと、低遅延性は保証できない。そこで、なるべく端末に近い場所にコンピュータ(エッジサーバ)を置いて、ここの折り返しで処理できるものはなるべくそうすることで、遅延を短縮するという技術だ。「メック」(MEC:Mobile Edge Computing)と言ったりもする。

このエッジサーバの処理能力が重要であることから、ここにインテルは大きな役割を果たしていきます、というプレゼンだった。

エッジ・コンピューティングの重要性は全く否定しない。大手全国キャリアにおいても、重要な検討テーマとなっている。だが別にローカル5Gに限った話ではない。

「ローカル5Gサミット」と銘打ちつつ、ローカル5Gならではという内容にはあまり感じられなかったというのが、正直な感想だ。

以上、午前中に聞いた2つのセッションとも、ローカル5Gの具体的可能性を感じさせる内容とは言えなかった。

総務省が全力で推進しようとしているローカル5G。果たしてビジネスとして盛り上がるだろうか。

【つづく】

■■

記事は以上です。お読みいただきありがとうございました。

このシリーズは有料マガジン「ICTと社会」にまとめていますので、よろしければご購入下さい。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?