並木坂・天野屋書店が閉店へ 107年の歴史に幕

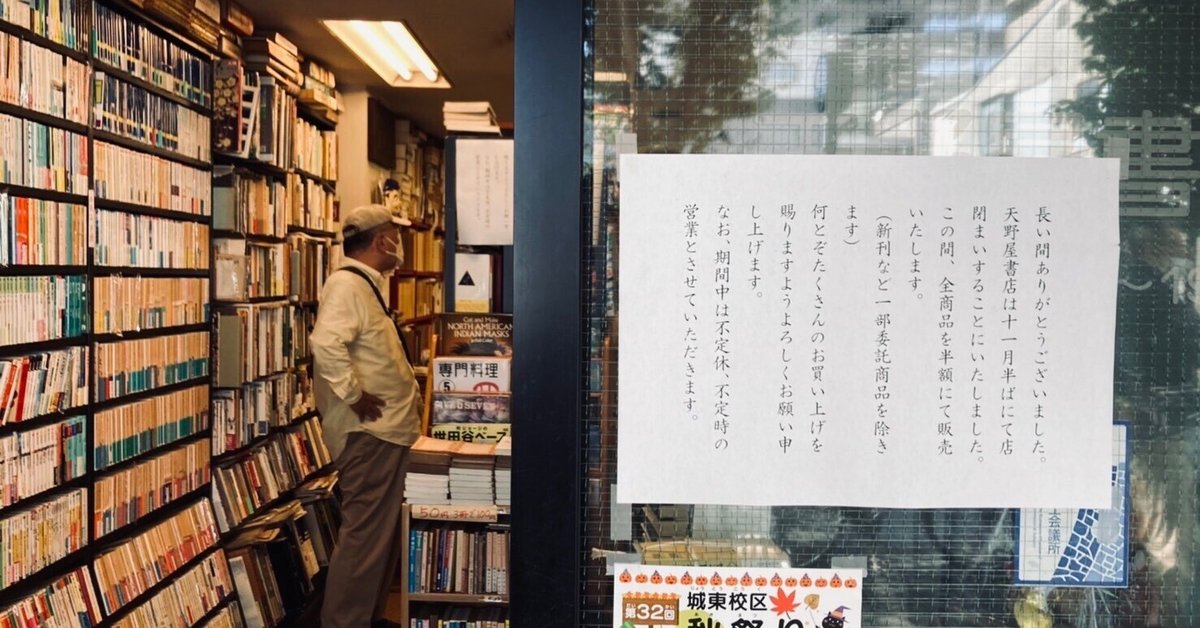

上通並木坂に構える小さな古本屋、「天野屋書店」が閉店する。11月中頃まで営業の予定で、店内商品は委託の新刊本などを除いては全品半額のセールが行われている他、閉店準備のため、不定休・不定時の営業となっている。土曜日の昼下がりに伺ったところ、店主の柏原優一さんは気さくに取材に応じてくださった。

天野屋の歴史は豊臣秀吉の治世にまでさかのぼる。朱印船貿易によって財を成したものの、鎖国政策で頓挫し、長崎から熊本に隠居した商家がルーツだ。商業の中心だった小川町に軒を構えていた天野屋は、明治維新の波にもまれ、書店に活路を見いだし大正5年に天野屋書店を開業した。以来、三代にわたり古書販売を手掛けてきた。柏原さんが店を継いだのは昭和59年。東京の大学に進学したが、本に囲まれて育った柏原さんが店を継ぐのは自然な流れだったようだ。

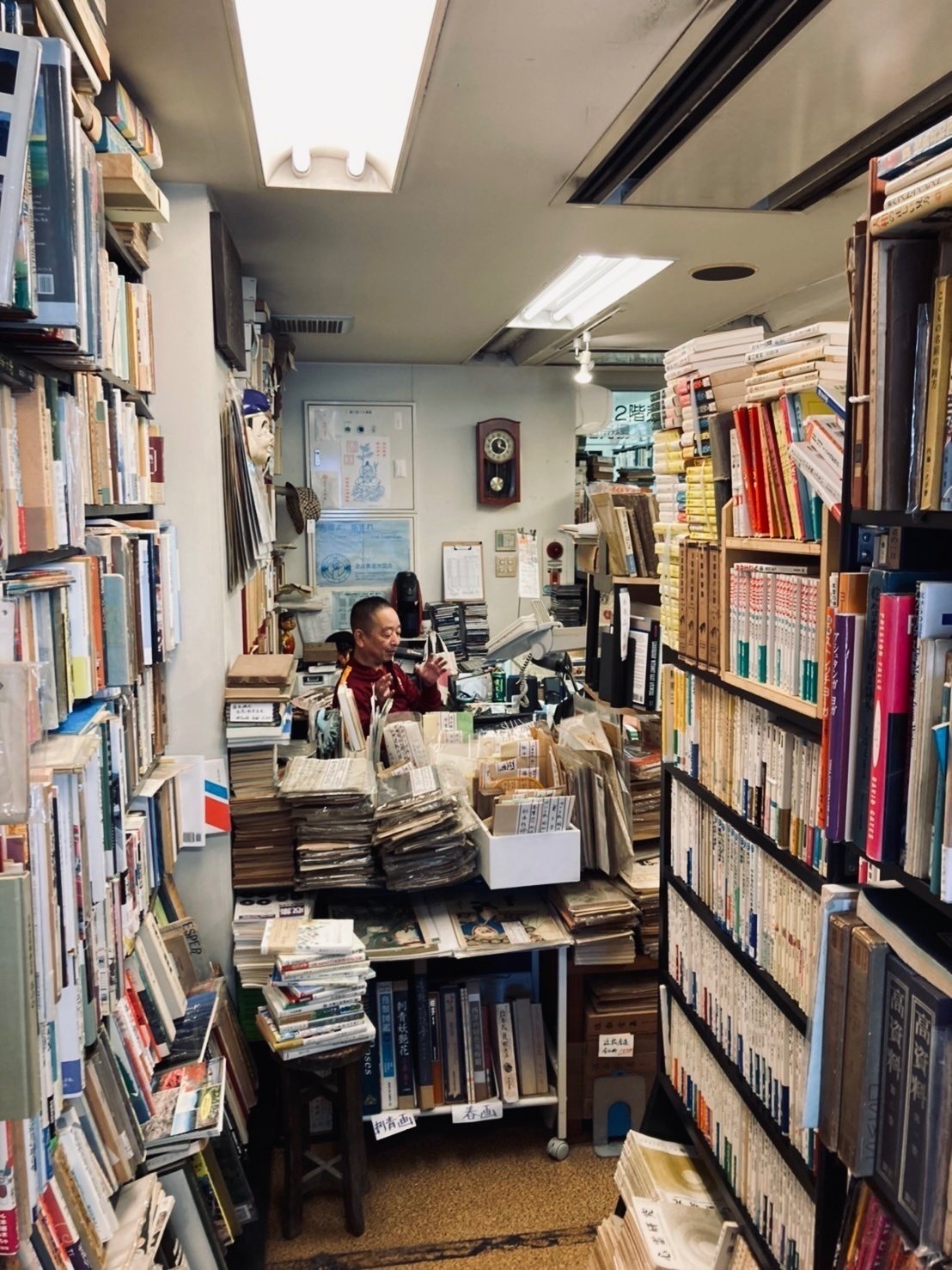

古本の仕入れは原則「なんでもあり」だ。古本の市場で落札することもできるが、お客さんが売りに来る、友人から譲ってもらう、売ってくれそうな旧家を訪ねるなど、それぞれの店舗がそれぞれの方法で仕入れている。「古紙回収の日にゴミ捨て場から拾ってきてもいいんですよ、やったことはありませんけど。」柏原さんはそう言っていたずらっぽく笑った。

仕入れの方法と同時に、どの本を並べるかにもその店の個性が出る。長い歴史を反映して、天野屋書店の強みは郷土資料だ。しかし、それだけの店と思われては困る。色々なジャンルの本があるとお客さんに思ってもらうことが、地方の小店舗では大事になる。「エロ本も置きます」と屈託なく言う柏原さんには、地域に根差した書店のしたたかさを感じた。

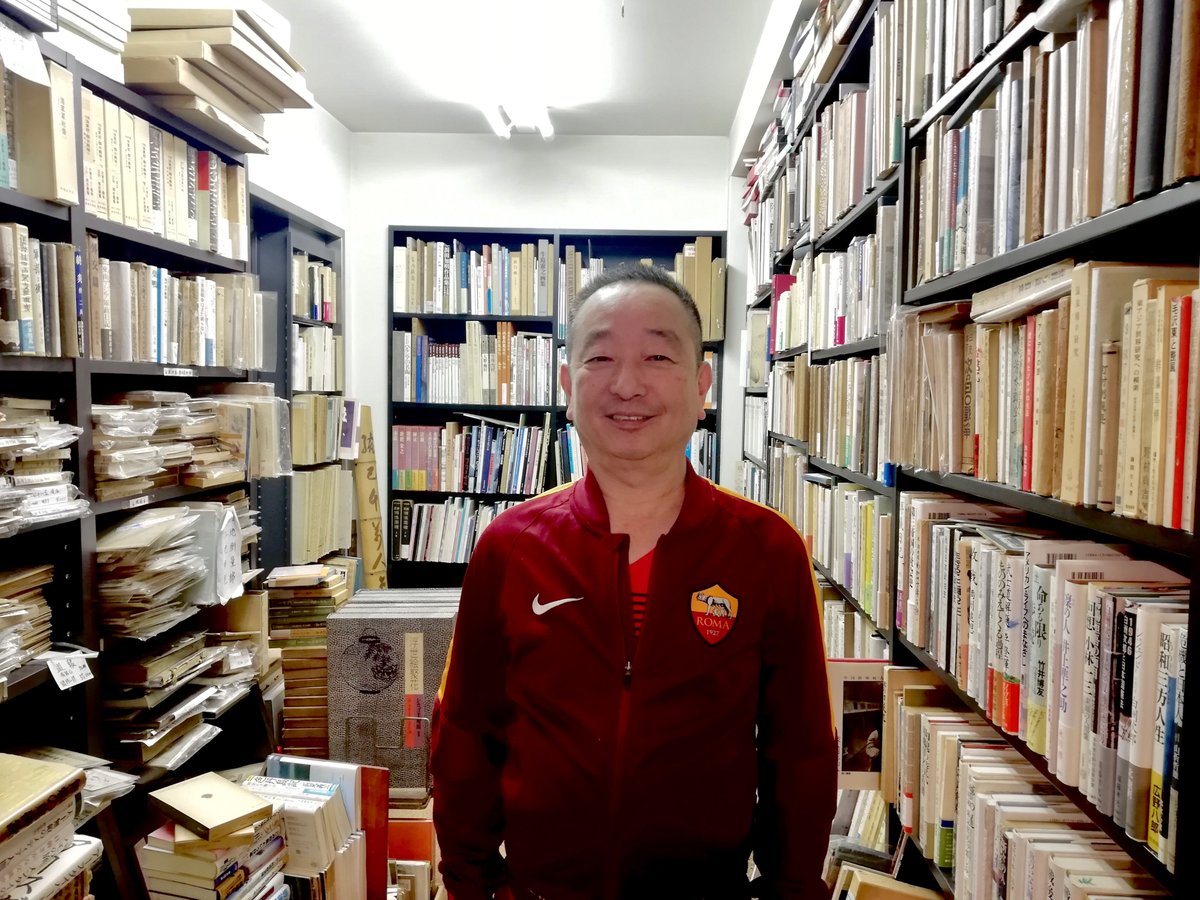

仕入れも販売もすべて自分の裁量、その自由さが性に合っていたと柏原さんは振り返る。かつて大学の近くには、不要になった教科書を売る学生御用達の古本屋があった。しかし、柏原さんが店主になった時にはすでに、そうした書店はほとんど存在しなかったそうだ。熊本大学の近くにも「デラシネ書房」という書店があったが、2004年に八代に移転してしまった。なお、デラシネとはフランス語で「根無し草」の意。時代を感じる名前だ。

インターネットや電子書籍の普及によって、古書の市場はどんどん縮小している。老舗の暖簾を下ろす柏原さんも、時代の流れには逆らえないと感じているようだ。天野屋書店の客層も高齢の方が中心だ。ただ、学生くらいの若い層も一定の割合で来店しているという。

最近の大学生について尋ねると、「かっちりしていると思うけど、自由さが少なくなった」という答えが返ってきた。学生時代、柏原さんは生協の前に立て看板で「なぜ酒を売らないのか」と公開質問状をたたきつけた。すると生協から「酒類販売の免許を取るのがいかに難しいか」を細々と説明した返答があったという。昔はよかったと言うつもりはないけれど、と前置きして、柏原さんは続けた。「自分でできることを自分で自由にやることができた。そういう時代があり、そういう本屋があったことを知ってほしい。」

#熊本 #上通 #並木坂 #天野屋書店 #古本屋 #古書店 #古本市 #古本 #歴史学 #郷土資料 #本屋 #本 #熊本大学新聞 #熊本大学 #日本史 #電気書籍 #閉店