初代マリオのゲーム性・レベルデザインを今更まとめてみる

はじめに

※天才ゲームデザイナーとかじゃないので注意。鵜呑みにしないでね

※文章力ないです。めちゃくちゃ箇条書き。

※記事内のgifの映像は白々しい演技です。

レベルデザイン

ゲーム開始時のマリオの配置

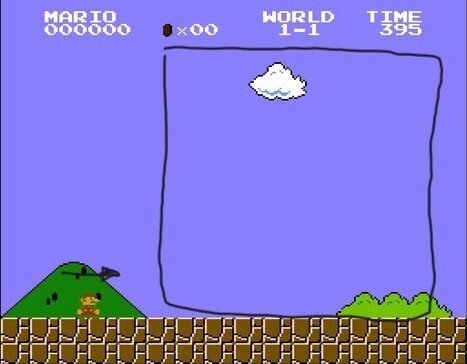

ゲーム開始時にマリオは画面左端付近にいて、右側を向いている

右に進むべきだとプレイヤーに認知してもらうための工夫

この「右に進む」というのが、このゲームの目標 ということをこの画面だけで認知させている

また、画面内にマリオしかいないのも、「こいつが操作キャラだ」ってことが分かりやすい

自然なチュートリアル、1-1

1-1はチュートリアルステージです。ゲームの基礎を叩き込んでくれます

が、当時の開発環境上、丁寧に操作UI表示とかはできないので、できる範囲内で自然に教えてくれます。

クリボーをハテナブロックの近くに配置することによって、ハテナブロックを叩けるようにしてる

ジャンプをして避ける・倒せることを学ぶ

ジャンプでブロックを叩けることを学ぶ

他のブロックも叩きたくなる

そもそも、ハテナブロックは点滅してるので、自然と叩きたくなる

ハテナブロックを叩くと、キノコが出てくる

キノコは土管に当たって反射して、プレイヤーに向かって移動してくる

プレイヤーは正体不明のキノコがアイテムとは知らずに避けようとするけど、ブロックによって避けられずにキノコにヒットする

キノコは敵じゃないということを学ぶ

土管を飛び越える必要がある

ボタンを押すだけでなく、ボタンを押す長さによってジャンプ力が変わることを学ぶ

土管の間のクリボーを踏んで、敵は踏めることを学ぶ

こんな感じで、自然にチュートリアルをしてくれてます。

(が、さすがに今の時代にこの程度だと親切じゃないので、

ボタンのUI表示させたりする必要があります。

が、親切すぎると「やらされてる感」が出るようになるので、適切な距離感になるように心がけたいですね)

親切設計

ファミコンなどの昔のゲームは、容量などの制約上、ボリュームを増すことが難しく、簡単すぎるとすぐにゲームクリアできてしまいます。

なので、難易度を上げてリプレイさせようというのが一般的だったそうです。

ですが、マリオはファミコンのゲームの中では親切な方です。(たぶん)

ところどころで親切設計が施されています。

無敵時間長め

ステージ中盤以降にやられると、中間地点から開始してくれる

パックンフラワーやキラーは、真横にいると出てこない

ゲッソーは下1マスまで下がってこない

ジュゲムはゴール前に来ると退場してくれる

など。

ただ、全てが親切かというとそうでもないです

ファイアー状態で敵に当たると、一気にちび状態になる

移動に慣性があって滑る

クッパとかハンマーブロスが強すぎる

など。

ただ、これらを除くとかなりゲームが単調になり得ます。

(ゲーム性は下がるけど、一般性は上がる)

親切な部分と厳しい部分の棲み分けのバランスがほどよい感じなのが、マリオが人気になった理由の一因かなと思いました。

表現や演出から伝える

マリオがどちらを向いているかを認知できるように、帽子と髭をつけている

死亡時に画面を停止させ、マリオを正面に向かせ、ジャンプさせて地面に落ちる演出から、死んだことを明確に伝える

残り時間が少ないときに、BGMを倍速にして焦燥感を引き立てる

1-2に入るときにの土管に入る演出から、土管に入れることを伝える

など。

他にも、

ブロック叩くとちょっとだけ上がる

パワーアップするときにちび状態とスーパー状態を切り替えて、パワーアップを表現する

スター状態でマリオを点滅させて、特別感を表現する

ファイヤーで倒すと、敵が単に消えるのではなく、ジャンプして落ちてくことで、倒したことを認知できる

クリボーを踏んだときに、クリボーを潰して表示させることで、ちゃんと踏んだことを認知できる

敵をファイアーで倒したときに、敵が落下する表現をさせることで、敵を倒せたということを認知できる

など、細かい演出も多く、当時のゲームとしては丁寧すぎる作りだと思います。

ゲーム開発初心者だと、ここらへんのプレイヤーへの認知をさせることを怠ってしまうことが多いです。

遊んでいる立場からすれば当たり前の演出ですが、いざ開発側に立つと中々実装できないことが多いです。

この時代にこういう配慮ができているのが凄すぎると思います

リスクとリターン

敵を踏んで倒す

桜井さんがこちらの動画で仰ってたやつです。

リターン:ミスの原因となる敵を倒す、スコア獲得

リスク:敵に触れてミスになる可能性がある

敵を倒すには、敵の頭上に最接近する必要がある

少しでも側面に触れたらアウト

移動入力による慣性、空中での移動の不自由さなどによって左右される

また、連続で踏むとスコアが倍増して追加されたり、1UPもできます

(が、スコアはそこまで恩恵を受けないのでそこまで?)

甲羅で倒す

リターン:踏んで倒すよりも低リスクで敵を倒せるかつ、簡単にコンボ出せる

リスク:跳ね返って、自身に当たる可能性がある

カメを踏んで倒すと、甲羅として利用でき、敵を一気に倒すことができる

連続で倒すと、高スコア・1UPできることや、快感などのリターンが得られる

だけど、壁などに当たると甲羅が跳ね返ってきてヒットしてしまう というリスクがある

さらに、画面外に出てしまうと、甲羅が消滅してしまうリスクがあるので、追いかける必要がある

追いかけすぎると、壁に当たって跳ね返ってくる。ダブルリスク。

敵をファイアーで倒す

リターン:距離を保ちながら敵を倒せる

リスク:当たらない可能性がある

敵に接近しなくても、距離を保ちながら敵を倒せる。

しかし、ファイアーボールはバウンドしているので、遠距離だと敵に当たらないことがある

低リスクなので、結構強い。

けど、ファイアーボールは画面上に2つまでしか存在できないので、無双できないのもほどよいバランス。

また、ファイアー状態でも、ダメージを食らうと一気にちび状態になるのも初代においてはちょうどいいバランスかも

一気に駆け抜ける

リターン:快感、高スコア、早くクリアできる

リスク:ミスになるリスクが高まる

スター状態や、2-3や4-1などの壁による高低差があまりないステージでは、一気に駆け抜けたくなります。

ですが、急ぎすぎてうっかり穴に落ちたり、敵に当たったりするリスクもあります

オノに触れてクッパを倒す

リターン:クッパを倒せる

リスク:クッパに倒される

クッパを倒すには、クッパを越えて、オノに触れて橋を崩してクッパを溶岩に落とす必要があります。

「敵を踏んで倒す」というリスクリターンの上位互換的なものです。

また、「クッパを越えてオノを取る」というのは、今までの「右に進む」という目標の総決算みたいな感じ。

今まで右に進んできた分、「あのオノに触れればいいんだな」ってのが明確になる

遊びの4要素

これも桜井さんが仰ってたやつです。

種類

競争:他人と競う

偶然:ランダム要素、発見など

模倣:真似ごと、など

めまい:高速なものとか

競争

マリオではそこまでこの要素は強くないです。

強いて言うなら、スコアやRTAなどです

当時はそこそこスコアで競うのも楽しかったのかな?

偶然

キノコやフラワーなどの発見

隠しブロックや隠しゴール

土管内やツタでのボーナスステージ

ゴール時の花火

これらの要素は、慣れてくると薄れてしまうと思います。

キノコなどのアイテムの場所や隠しゴールの存在、花火の規則性を知っちゃうと、このあたりの「偶然」の要素の面白さは薄れちゃう

模倣

ゲームの世界観そのもの

ジャンプや移動などは、現実の動作の模倣

移動の慣性や、ジャンプの挙動がリアルで楽しいという「模倣」の要素が、初代マリオの一番の面白さかなと個人的に思います

ジャンプの効果音とか、ブロック破壊とかも、当時としては結構リアルだと思います

めまい

2-3や4-1などの平面なステージでの高速ダッシュ

スター状態

フロー理論

こちらの記事で紹介されているフロー理論に当てはめてみます。

フロー状態ってのは、「時間を忘れるくらい楽しめてる」状態のことです。

目的が明確

ゲーム開始時、いきなり世界に放り込まれるけど、先述の通り「右に行くんだな」というのが直感的に分かる

ただ、ピーチのためかどうかは、説明書とかクッパ倒した後のキノピオの英文を読まないといけない

けど、ピーチ救うとかクッパ倒すってのは、「右に進む」という目標の副産物的な目標だから、プレイヤーはぶっちゃけそこまで気にしない

価値がある(リターンがある)

アクションゲームは、ゲーム内の価値(リターン)より「現実でのプレイヤーの快感」などのリターンが大きいかも

最後まで進めたいなどの欲求とかもあるかも

直観的で即座な反応

敵をファイアーで倒すと、敵が落ちてく表現や、マリオがミスして落ちてく表現は、「敵を倒すことに成功した」ことや「敵に触れてミスした」ことが分かりやすい

ただ、穴への落下に関しては、意外とあっさり死ぬので、「あれ、いつの間にか死んでる」みたいになる可能性があります。

自身で制御している感覚

ボタンを押す長さによって、マリオのジャンプ力が変動することや、

左右ボタンによってダッシュで徐々に加速していくことが、この項目に該当する

能力と難易度のバランス

先述の「親切設計」の話の、「親切な部分と厳しい部分の棲み分け」によって、全体の難易度のバランスを保てていると思います

また、「厳しい部分」がクソ厳しかったり、「親切な部分」が迷惑なくらい親切だと、やる気が削がれます

チャレンジできる

連続で敵を倒すとコンボが繋がり、高スコアを得たり1UPになったりすることや、RTAのように高速クリアを目指すことができたりできることなど。う

縛りプレイとか、仲間同士で高スコア対決とか

バーチャルフロー

該当記事内でもそのまま述べられてますが、1-4などの城ステージからの2-1などの通常ステージに進むときに、難易度が一気に下がり、プレイヤーが「上手くなってる」と錯覚することで、フロー状態に入る

緊張と緩和を利用する

さいごに

当時のゲームの規模だからこそ、こういうレベルデザインなどに配慮する余裕があったのかも。今のゲームもこういう配慮も大事だけど、UIとか演出とかボリューム多すぎて大変ですよね…

あと、これ書いてて思ったんですが、色んなゲームの面白さをまとめたサイトとかありそうでないんですよね…

知ってる方いたら教えてください。なければだれかに作ってほしいです。他力本願

参考

いいなと思ったら応援しよう!