AIの未来はバラ色か、それとも

AIに与えるエサは政治色あるものであってはならない。

期待する予測成果も、政治・社会に影響を与えるものであってはならない。

たとえば;

今後一ヶ月間に見込まれる不渡手形

ある百貨店の売上予測

名古屋市翌月の消費者物価指数

2025年4月の名古屋港コンテナ入出庫数

いずれも、「委員会」から却下される。

理由は

次期総選挙への影響が懸念される

アメリカとの国益の議論にまで発展しかねない

・・・などなど

では、どうするか。何が「差し支えない」予測か。

平凡な男の未来

これなら、いいんじゃないか?

政治も社会にも影響与えそうにない。

そこで私は、助手と共に、ある喫茶店にいる一人の男に狙いを定めた。

「彼の未来」がわかると、どこが喜ぶだろう。

保険会社か。生命、損保、共にひざを乗り出してきそうだ。

男、どうやら待ち人来たらず、のようだ。店を出た。

あとをつけた。

男はある一軒のアパートに入った。

奥の部屋の電灯がともった。

人影が大きく揺れて、すぐにまた暗くなった。

助手が行って確かめてきた。

「部屋は女の名前でした。近藤ちかこ・・・ちかこはひらがなです」

なぜ男の行動をたどるか。AIに与えるエサのためだ。

ひとまず引き上げることにした。

翌朝の新聞を見て、腰が抜けた。

見出し「愛人に絞め殺された会計課長」

「男」は会計課長、「女」は彼の愛人。

AIの未来予測対象となるはずの男が殺された?!

私たちは、下手すると警察から容疑者扱いされるかもしれない。

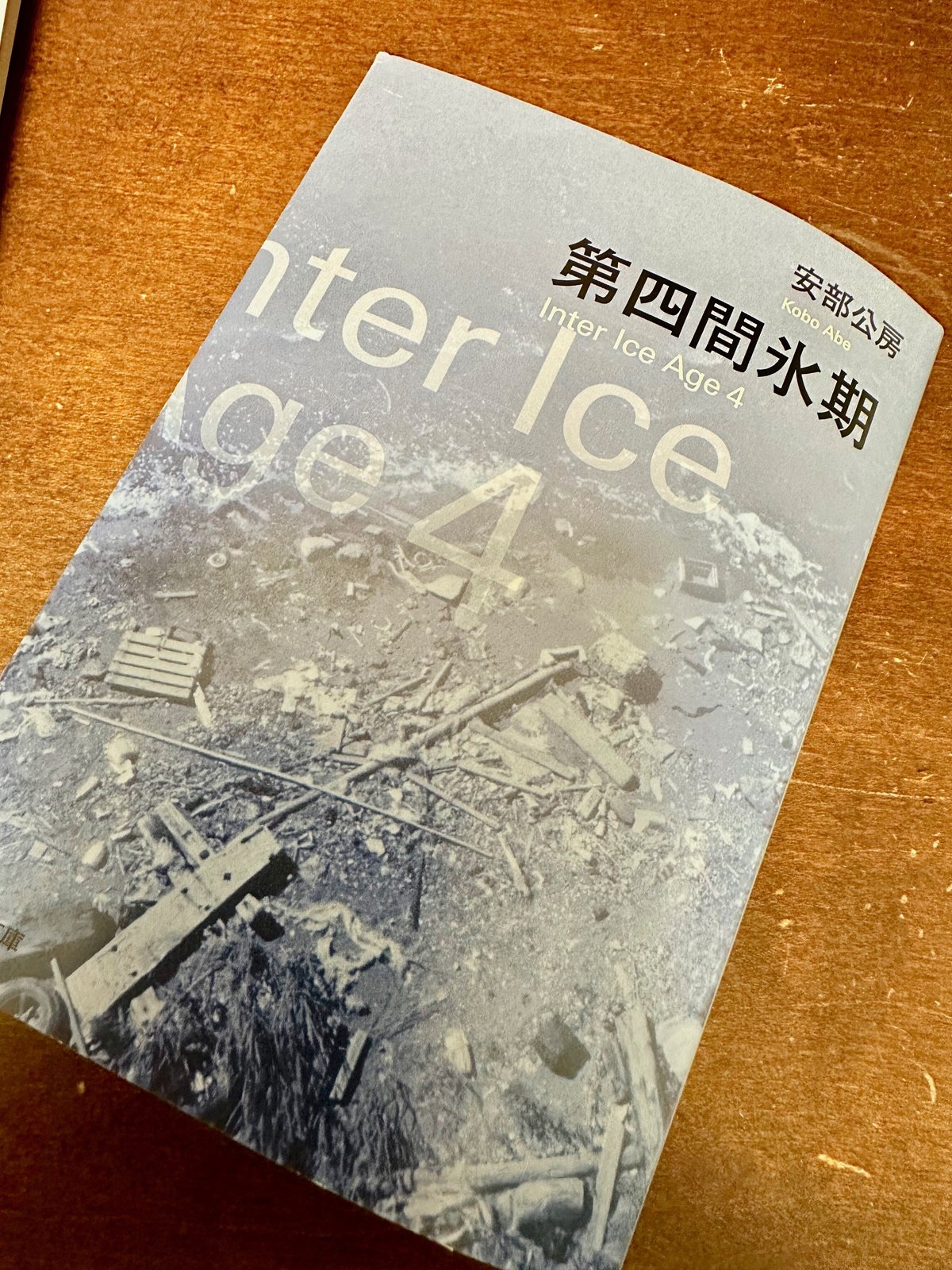

以上の話は、この本から。安部公房、1958(昭和33)年。ぼくが生まれた年の作品。AIとはいわず、電子計算機とされているが中身は同じだ。

平凡な「男」の日常が非日常化されるのを引き金に、このあと、電子計算機のリアリティあふれる未来予測によって「現在」が相対化されてしまう。

相対化というのは、ほんとうはそんなことはないのに、価値が増減してしまうこと。現在は現在であり、誰も「判断」できないはずなのに「未来にくらべて現在はダメだ、不便だ。未来は輝いている」という。

実はこの、「未来に現在が相対化される」状態は、げんに起こっている。たとえばEV。

『エコノミスト』Tesla faces an identity crisis: carmaker or tech firm?

Elon Musk’s fiendish conundrum(Apr 24th 2024)記事。

「テスラはアイデンティティ危機に直面している:車メーカーなの? それともテック企業?」

記事は、「テスラ愛!!」のDennis Wangというロサンゼルス在住の熱狂ファンの紹介から始まる。

彼は「何があってもイーロン・マスクはうまくやってくれるはず!!」と目をハートにして断言する。

しかし。

ウォールストリート(投資家)はそうは思ってない。

「より安く、より高性能なEVを作ってくれないと、株価に見合わないぜ」

と、テスラ(イーロン・マスク)へ圧をかけつづけている。

多くの投資家が懐疑的だった2010年代の終わり頃、イーロン・マスクは「2020年には完全自動運転のロボタクシーが100万台、道路を走ってるだろう」と約束した。実現しなかったが、2020年、コロナ・パンデミックのおかげでテスラは爆発的に売れた。

そして2024年現在、圧倒的なボリュームゾーンの中国市場ではテスラ苦戦、安くて、性能もいい中国製BYDなどに押されている。

EVというのは、「未来が現在をディスる」ことで販売を伸ばしてきた。

でも、実際に動いてみると不便もある(何にでもあるが)。

「まあ、電気とガソリンのハイブリッドあたりが良くね?」

という「未来と現在の折半手打ち式」で落ち着こうとしている。

そうすると困るのは「全車種EVにします」と約束してしまったメーカーたちだ。

ぼくはEVに限らず、「未来」と「現在」の手打ちというのは、だいたいこういう「折半」で収まる気がしている。

1990年代後半、ラップトップのノートパソコンが安価に提供されるようになり、街なかの公衆電話に通信ポートが搭載され、パソコン通信が普及した。

シャープはザウルスを出した。

これで営業マンがいちいち会社へ「電話入ってますか?」と確認したり、書類まとめるため直帰できず出先から会社へ戻ったりすることはなくなる。

・・・かと思いきや、そうはならなかった。

上司への報告をメールにしたら「さかもとくん、もっと文章は推敲してからメールを送りなさい」と報告内容以前の話にされた(実話)。

2020年、コロナで外出禁止になって、会議がオンラインへ。これでZOOMが一気に広まったのだが、その後すべてテレワークになったかというと、ならない。

さて、『第四間氷期』、大きな津波が日本を襲い、列島が水没する。水の中で生きることのできるよう「進化」した、水棲人(すいせいじん)が生まれる。

陸が水になると、それまでの「価値あるもの」・・・「お金」「不動産」「きれいな服」「高額な時計」・・・がすべて価値消失する。

水の中の社会はどうなるのか。どう価値が作られていくのか。