名画に隠されたサイン・東山魁夷の色彩が映し出す運命のコード〜緑と群青の波動

清藤誠司|セイジィ・キヨフジ/2025年2月12日

1・なぜ、人は東山魁夷に惹かれるのか

東山魁夷の作品の前に立つと、私たちはその深い緑や青に吸い込まれるような感覚を覚える。

なぜ魁夷の作品は、私たちの眼をその画面の奥に引き込んでいくのだろうか。その特徴的な緑や青とは、一体何なののだろうか。1999年の東山魁夷の没後から、25年、四半世紀が経とうとしている。

これまでに何度もさまざまな美術館やギャラリーで展覧会が開催され、今なお、その人気は衰えることがない。なぜこれほどまでに人は魁夷に惹きつけられるのか。

一見オーソドックスな近代日本画の風景の中に、他とは違う何かがあるというのか。そこには特別な何かが描かれているのだろうか。

ひとえに特別な何かが描かれているとは、決して断言できない。

しかし私自身、いくつかの東山魁夷の作品の前で、強く画面に惹きつけられる体験を何度も経験している。

一体、私は何を眼にしているのだろうか。

川端康成の「雪国」や「伊豆の踊り子」「古都」などの新潮文庫の表紙に、長らく東山魁夷の絵が使われていた。私にはその文庫版の装丁として使われた絵の印象が強く残っている。

川端康成も東山魁夷も、それぞれ文壇、画壇での地位を確立してから、交流が始まったのだが、川端の文学と魁夷の絵画には、共鳴する何かがあるように思える。それは川端康成の描いた光景の底に流れる、静かな人間の命と死に対する深いまなざしと言えばいいだろうか。人間の弱い、儚い、死や老いというようなイメージである。

ある時、川端は魁夷に、

「京都は今描いておかないと無くなりますから、描いてください」

と言った。その言葉を受けて魁夷はある時期から、京都の風景の連作を描き始めた。

2・京都という都市の持つ二面性 〜観光・雅と因縁・怨霊〜

日本の古都、京都という場所は、煌びやかな観光名所があるだけではない。その裏に脈々と流れる人間の生と死の歴史が刻まれている。

京都には数多くの寺社仏閣があり、それぞれが長い歴史と深い物語を秘めている。清水寺の舞台からは四季折々の景色が広がり、訪れる人々を魅了するが、その背後には幾世代もの僧侶や参拝者の祈りが積み重なっている。金閣寺の金色の輝きは目を奪うが、その地には足利義満が築いた武士政権の栄枯盛衰の物語がある。

また、京都御所には王朝文化の華やかな歴史が息づき、伏見城跡には豊臣秀吉の天下統一の夢とその崩壊の跡が残されている。鞍馬寺は天狗伝説と修験道の霊場として知られ、死と再生の思想が深く刻まれている。

また、京都には歴史の陰の部分もある。応仁の乱で荒廃した地や、新選組が血なまぐさい戦いを繰り広げた池田屋跡など、争いと死が刻まれた場所も点在している。

さらに、平安時代から続く六道珍皇寺には、「あの世への入り口」とされる井戸があり、死者の世界への道を示している。平安時代初期の公卿、歌人・文人の小野篁(たかむら)が、冥界を行き来したと伝えられる「六道の辻」である。人は人生の因果応報により、死後この世とあの世との生死を流転を続け、輪廻転生を繰を返すという。

このように、京都は華やかな観光地としての表の顔と、人間の生と死を刻んだ深い歴史の裏の顔を併せ持つ都市である。その重層的な歴史が、訪れる人々の心に深い余韻を残す。

〜京都の北東・比叡山の麓に位置する修学院離宮の浴龍池〜

川端康成と東山魁夷は、互いに深い交流を持っていた。

1899(明治32)己亥の年生まれの川端より、9歳年下の魁夷は1908(明治41)戌申年生まれ。東洋運勢学では共に同じ二黒土星に属する。

二黒土星の特徴として、地道で堅実、コツコツとキャリアを積む、完璧主義者の気質が挙げられる。事実、この2人の芸術家は結果的にそれぞれ、前半生の地道な活動と実跡を積み上げ、業界を超えた最高峰の地位にまで登り詰めた。そして二黒が持つ特徴的な運勢傾向の、願望達成とその寸前での急転落という宿命をどちらも体現している。

もちろん二人の生き方や人生には異なる側面がある。だが、2つ感性はどこかで共鳴し、ここに文学と美術が運命的な交差をしている言えるだろう。

川端の文学には、人間の生と死が低層通音のように流れている。その根底には、幼少期に両親を亡くし、孤児となった彼自身の経験がある。一方、東山魁夷もまた戦争を経験し、青年期になっていたが父を亡くした後、相次ぐ母と弟の死という、喪失の連続を味わっている。

こうした人生の喪失と向き合った二人の感性が、川端の文学と魁夷の絵画は共鳴し合い、我々が魁夷の絵を見つめるとき、そこに生と死を超えた深い問いを感じるのかもしれない。彼の描く深い緑や青の画面に、人は「なぜ生きるのか」「死とはどのような世界なのか」といった根源的な問いが投影されているのである。

文学者・川端は、そんな魁夷が命の光を見つめる力の強さを捉えていた。

川端はさりげなく、命の灯火が消えゆこうとする今の京都の光景を、何かしらその眼の確かな画家に写しとって欲しいと伝えていた。

3・戦争体験からの芸術的開眼 〜生死と才能開花の関係〜

魁夷は日米開戦時の1941年(昭和16年)、33歳になっていた。20代にドイツへの留学経験はあったが、画家としての実跡はほとんどなかった。日本の戦局はやがて悪化し、絵描きも何かの形で協力していかねばならなくなった。しかし報道班員として南方の島々へ派遣されるだけの画壇での地位はなく、役に立たない厄介者のような気持ちでいた頃、とうとう電報が届き呼び出され、魁夷は召集令状を受け取った。

最初に配属された場所は千葉。そこで迫撃兵となった。迫撃兵とは敵に近づき、肉薄して攻撃する兵隊のこと。つまりは地上、海上での特攻部隊である。続いて魁夷が配属されたところは熊本であったが、国内の戦火も激しくなっていた。

着いた時から激しい空襲が続き、三日後には熊本市を通り抜けて、清正公廟内の寺へ、班に分かれて入ることになった。私のやることは有明湾へ敵が上陸してくるから、そこへたこつぼ陣地を作って待ち受け、爆弾をかかえて戦車にぶつかるという訓練だった。

画家としてこれからも生きていけるかどうかわからなかった魁夷は、ここで生と死が同時共存する迫撃兵二等兵として自らの命を犠牲にし敵軍と闘う「たこつぼ戦術」の訓練を続ける。

この時、魁夷の一生を決定的に不動にする、ある扉が開いた。

ある日、熊本城へ行軍したとき、天守閣に立った。森の都と呼ばれる熊本市の彼方に肥後平野が青々と続き、近くに妙正寺山、遠くに阿蘇のすそ野と、雄大な眺めであった。

そのとき一種の衝撃を感じてこの風景に見入った私は、帰途、走りながら、なぜあんなに美しく輝いて見えたのだろうと思った。自由に旅していたころにこの風景を見ても、たいして感じはしなかったに違いない。

今までたいして感じてもいなかったであろう平凡な風景が、”なぜあんなに美しく輝いて見えたのだろう”と、魁夷は回想する。

戦場に出ればほぼ確実な死を眼前にして、命終わりを覚悟した画家に、芸術的開眼がもたらされた、その瞬間である。

画家は、ただ眼に見えているものだけを描くのではない。魁夷は間違いなくこのとき、平凡な風景の中に人間の生命と死の根源を捉える、芸術の心眼を得たのだ。

いわば、平凡な風景であり、平生、見過ごしているものである。それが、今、あんなに美しく見えた。生命の輝きというものだろうか。それが私には見えた。今までは生命に対する緊迫感がなく、自然の反映の中にその輝きをとらえる心の働きが鈍かったためか。展覧会とか名声とか、そういうものが私の目から自然のほんとうの美しさを見出すのを邪魔していたのではなかったか。純な心で自然を見なかったのに違いない。ようやくそれがわかった現在、もう長く生きのびる希望も、絵を描く望みもない。私は汗とほこりにまみれて、あえぎながら走る一団の中で、歓喜と後悔に心が締め付けられるのを感じた。

戦後はじまった「日展」への出品を皮切りに、《残照》が第3回日展で特選となり画壇での注目を浴びる。魁夷は自らの心の中で開眼した視座を懐刀に、風景画家としての道を歩んでいくこととなる。

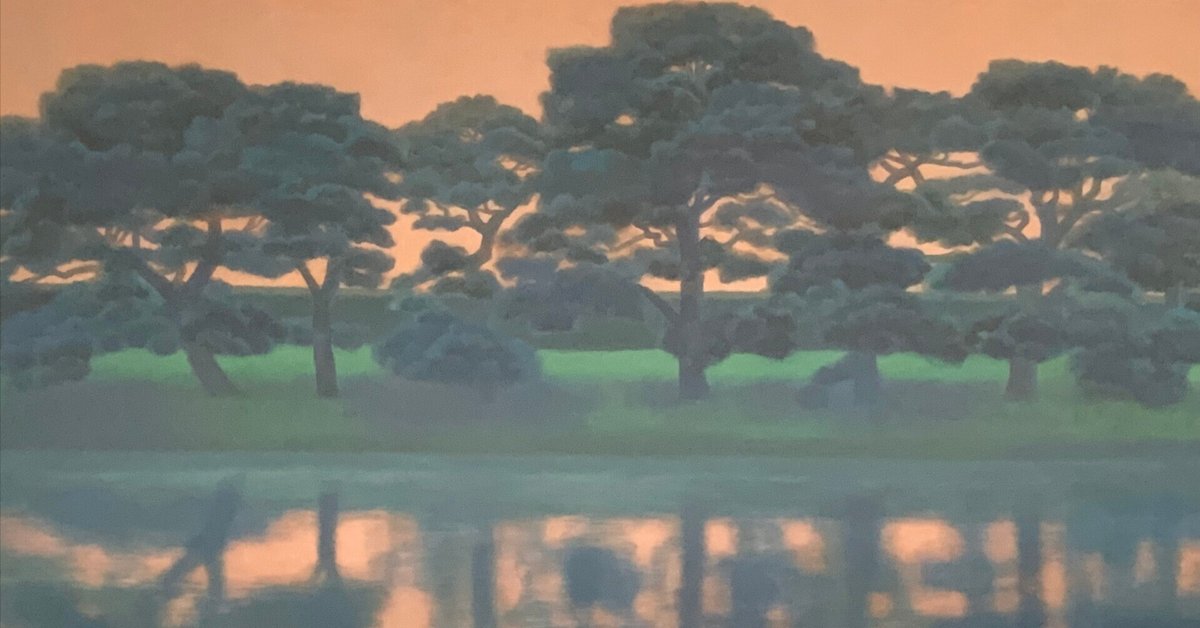

※参考画像、展示には出品されておりません。

4・東山魁夷の色彩の意味 〜シュタイナー人智学色彩論からの解釈〜

東山魁夷の絵に引き込まれた私は、一体何を眼にしていたのか。

それは「もう長く生きのびる希望も、絵を描く望みも」なくなる運命に立たされた画家の眼がとらえた、”生命の輝きというもの”に違いない。そしてそれは同時に”死”という宿命を共存させた”現実と冥土”を写しとった心の光景なのである。

では、魁夷の青と緑の中に、私は何を感じているのだろうか。

美術評論家の桑原住雄は『東山魁夷 美の道、祈りの旅』(講談社1995年刊)の中で、1908年から1999年という生涯がほぼ20世紀を生きた日本画家として、現代に生きる「日本人の美意識に最も応え、共鳴した作品世界」を展開したと述べている。

「中国風の山水世界の影響、さらには西欧的教養を身に付け、東西美学の融合をその青春時代の遍歴において成し遂げた」。魁夷は生涯風景画家として、もはやその眼差しは「自然に対する慈悲の心」にまで到達しており、また、すべての人間の平等な救済と成仏を説く仏教的「大乗観」にまで値すると指摘する。

魁夷の色づかいは「東山ブルー」とも称され、藍銅鉱(らんこうどう)という鉱物を細かく砕いた岩絵具で「群青(ぐんじょう)」と呼ばれる、やや紫がかった深い青色。

また《緑響く》(1982年)74歳の時の作品の表題通り、「緑響く」は繊細な緑色のグラデーションを評する形容として使われるほど、その深い緑色は絵を見る人々の眼をつかまえてきた。

長野県立美術館・東山魁夷館 蔵※参考画像、

展示には出品されておりません。

それは人の命の生と死にまつわる何か得体の知れない遠い響きなのかもしれない。それは言葉や論理だけでは説明できない、想念・概念のようなもの。人間が生きる現実世界と死の冥界との同時的共存をその奥に感じているのではないだろうか。

ここから、やや私の独自の観点となるが、画面の色をめぐって色彩光学という範囲を超え、人間の生命と死の領域、人智学・神秘科学からの視点で読み解いてみよう。

19世紀から20世紀初頭に活動したオーストリア生まれの哲学者・神秘科学思想家のルドルフ・シュタイナーは、物質世界と霊的世界の統合的理解を目指す学問、人智学(アントロポゾフィー、Anthroposophy)の視点から、絵画や音楽などの芸術表現には、明確に霊的な意味があると説いている。

1915年の「色彩世界と音響世界の体験」、1923年の「象の色と輝きの色」という講演の中で、シュタイナーは「色彩の持つ霊的な意味」についてこのように語っている。

緑は生命の死んだ姿として知覚できる。私たちの身の回りには、草木や樹々の葉といった「緑」があふれている。しかし、それらはただ単に生きているのではなく、死んだ地上の素材を組み込んでいる。つまり、緑は生命の終焉を示す色であると同時に、そこから新たな生命が芽吹く象徴でもある。

緑という色は、「生命の死んだ姿」、「命の終焉を示す色」であり、また、同時にそれは「新たな生命が芽吹く象徴」でもある。

東山魁夷が描く深い緑と碧には、まさにこの「生命の死と再生」の意味が込められているのではないだろうか。彼の作品は単なる風景画ではなく、生と死の循環を視覚化し、我々に生命の本質を静かに問いかける。

彼の描く世界に惹かれるのは、そこに私たち自身の生と死の物語が投影されているからかもしれない。

だからこそ今、大きな変革が訪れようとする現代にこそ、魁夷の作品は改めて見られるべきではないかと思う。これまでになかった角度から捉え、再々評価されるべき新たな側面を発見すべきでなのではないかと考える。

5・芸術家に賞や名誉、地位や財産は必要か

日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成はその4年後、自らあの世へ旅立った。川端の自死の理由の真相はわかっていない。強度の睡眠薬中毒に悩まされ、精神的な苦悩の中、一人自宅アパートの部屋でのノーベル賞作家のガス自殺であった。

頂上に上り詰めた者にしか計り知れない葛藤やプレッシャー、悩みがいかなるものであったのか簡単に想像することはできない。個人が抱えてきた精神的な、あるいは現実的な問題もあったのかも知れない。眼に見えるもの以上の視点で現実の世界で見極めんとする芸術家にとって、その鋭い精神性を保つことは尋常ではないに違いない。

芸術的評価の頂上とは、決して目指す頂でもないのだろうか。

実は東山魁夷は私にとって、特別に好きな美術家というわけではない。むしろ築き上げられた画壇での評価の高さや、定着した人気に関して言えば、さほど関心が向かない画家であった。

そしてすでに社会的な評価を確実にした作家・画家、芸術家に対しては、できるだけ既存の評判に惑わされない視点で見ることを私は心がけている。また美術家への学術的な研究やアカデミックな評論にも、極めてパラレルな見解ともっと多様な解釈が必要ではないかと強く感じている。

もっとも東山魁夷の絵の前で、素直に作品の中に引き込まれていく、その感覚だけで、それ以上に美術鑑賞に必要なものなど何もない。それに加え、以下に私が述べる魁夷が最終的に至った境地を鑑みると、芸術家も作品もまた肩書きや評価だけで見るものではないということが、あらためて思い知らされることだろう。

川端の9歳下の魁夷は、川端の没後から27年後の1999年に亡くなった。

魁夷は川端がノーベル賞受賞の翌年1969年に文化勲章受章している。その後も皇居神宮殿大壁画や、唐招提寺障壁画の仕業など数々の偉業を成し遂げた。

1968年のノーベル文学賞と翌年の魁夷の文化勲章は、その2人の芸術家としての頂点に同時に上り詰めた瞬間であった。しかしその直後に川端康成という先輩、盟友を失った魁夷にとって、「成功や権威、名誉」は自分に対する厳しい戒め、疑いの眼となった。それは魁夷の晩年までの作家の心の眼を支えたといえる。

前出でたびたび引用した日経新聞「私の履歴書」の中で自身が綴った、魁夷56歳のときの言葉である。

…芸術の道では幸福に恵まれるということは恐ろしいことではないだろうか。私の芸術の立脚点は、謙虚と誠実と清純なところにあるべきではないだろうか。世の中の拍手、そして賞の栄誉、ということに、もし自分が喜んでいれば、私は自分の最も大切なものを失うだろう。

(了)

さらに西洋近代風景画の礎を築いたカミーユ・コロー、クロード・モネなどの所蔵作品も出展

〈東山魁夷と風景画の旅 日本から世界へ〉

2025年2月1日(土)〜4月13日(日)

福田美術館(京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-16)

※掲載作品はプレス内覧会で特別に許可を得て撮影しております。