村上隆・奈良美智・草間彌生〈現代アート=かわいい・おしゃれ・ポップ〉戦略の成功と未来アーティストへの課題

清藤誠司|セイジィ・キヨフジ(2025年2月2日)

1・なぜ、彼らをまともに論じる批評は壊滅したか

戦後から80年が経ち、日本人の「甘え」の構造は、ここ30年の間に海外のアートマーケットで成功を収めた村上隆、奈良美智、草間彌生といった現代美術家の表現に色濃く表れている。

彼らは、日本のアーティストとして世界的に広く知られている代表的な存在であるにもかかわらず、彼らの作品表現や創作姿勢について、真剣に論じるメディアや批評はほとんど存在しない。

彼らの作品がさまざまな商業広告に使用されること自体が、その価値を示す証拠のように思われがちだ。しかし、それは必ずしも「芸術家としての高い基準を超えている」ことを意味しない。むしろ、私たちは意図的に作られたイメージ戦略によって、誤った認識を植え付けられている可能性がある。

とくに海外の美術マーケットでは、アーティストのイメージを守るために、徹底的にネガティブな批評を避ける傾向がある。これは、無名のアーティストを世界に売り出すための戦略であり、初めは作家自身の意思によるものだったかもしれない。しかし、最終的にその戦略を主導するのは、美術館やギャラリー、アートマーケットの動向である。

表面的には華やかに見える現代アート市場だが、その裏では、作家たちの成長や発展を促す健全な批評がほぼ壊滅してしまった。そして日本経済は、1989年の日経平均最高値をピークにバブル崩壊を経験し、30年近く停滞が続いた。この影響で、日本の現代アートは、国内市場ではなく、価格設定の異なる海外マーケットの機嫌をうかがうしかなくなった。

2・村上・奈良・草間〈かわいい・おしゃれ・ポップ〉彼らの「隠れ蓑」

この傾向は、村上・奈良・草間の成功において特に顕著である。彼ら以前にも、海外で名を成した日本のアーティストは多くいた。森村泰昌、磯崎新、ヒロ・ヤマガタ、李禹煥などもその中に入るかもしれない。

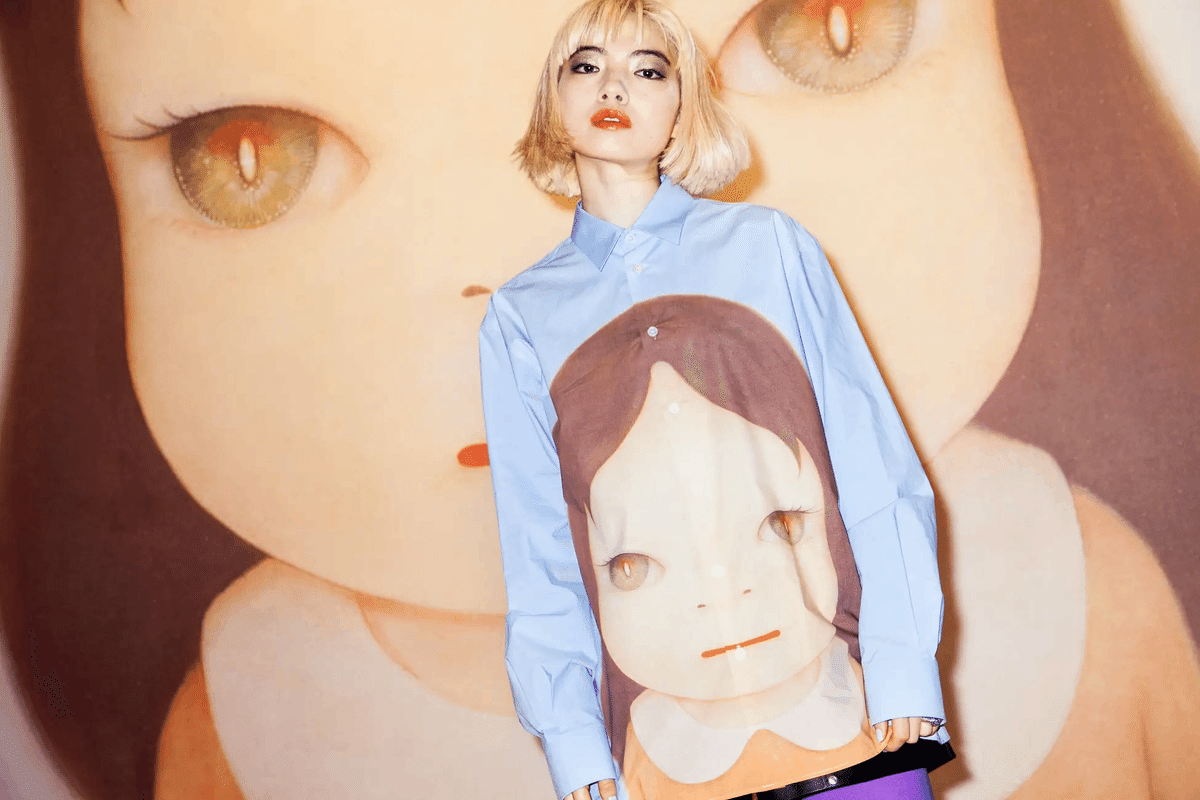

しかし、2000年代以降の村上・奈良・草間は、それまでの日本人アーティストとは決定的に異なる道を歩んだ。彼らは、商業ブランドとのコラボレーションやデザインマーケットとの融合を積極的に取り入れ、広告的なイメージ戦略を展開したのである。

アーティスト本人の意向はさておき、この戦略に、批判的な疑問を持つことはできない。むしろ、そうしなければ「日本・現代・アート」は生き延びることができなかったとも言えるからだ。

村上・奈良・草間は、それぞれのキャラクターや立ち位置を「隠れ蓑」としながら、この潮流の中で影響力を拡大していった。

奈良美智は、ストイックに自身の内面と向き合い、過去の趣味嗜好や影響を受けたロック・ポップスなどを反映させるアーティストとしての姿勢を貫くこと。

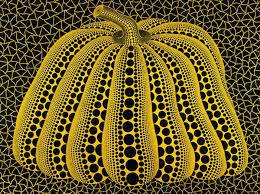

草間彌生は、若い頃から精神的な病と向き合い、入院生活を送りながら創作を続けてきた。現在も高齢ながら旺盛な制作活動を続けている。

村上隆は、印刷会社の支援を受けた大量生産を皮切りに、工房制作システムを導入し、有名ブランドとの積極的なコラボレーションを展開。アートとビジネスを融合させ、驚異的に産業的な成功を収めた。

このように、村上・奈良・草間の成功は、彼らにとっての「隠れ蓑」となっただけでなく、日本経済が停滞する中で、その影響力は一度も崩されることがなかった。そして彼らの作品や創作環境に対して、国内では誰も明確なアンチテーゼを提示することができなかった。もしかすると、日本以外では激しい批判を受け、戦い続けていたのかもしれない。

しかし、日本国内においては「現代アート=かわいい・おしゃれ・ポップ」という幻想が、戦略通りに定着したのである。

3・未来アーティスト、中堅・新人作家への課題

深刻な問題は、村上・奈良・草間が”隠れ蓑”とした「日本・現代・アートの病」が、次世代のアーティストたちにまで甚大な影響を及ぼしていることだ。1990年代から2000年代以降に活動を始めた中堅・新進の美術家、さらには現在アーティストを目指す若者たちにまで、この潮流が無意識のうちに浸透している。

2000年代以降も、多くの新しいアーティストがこの流れから逸脱しようと試みている。しかし、国内外を問わず、現代アートの市場構造の中では、それは無益な抵抗にすぎないのかもしれない。

この状況を明確にしなければ、日本の現代アートは未来に向けた新たな可能性を見出すことができない。だからこそ、私はこの問題を提起する。