【月報2022年1月】元公僕が地域おこし始めてみた件

1月は、

【子供たちの笑顔を撮る】

【身近な震災伝承】

【酒と避難】

【いつから錯覚していた】

【防災はじめました】

の内容でお送りします。

1.冬休みの子どもたち

小学生の冬休みの期間、吉里吉里公民館に出向いて小学生向けのイベントの写真撮影のお手伝いをしてきました。

4日間、いろいろなイベントがあり、たくさんの小学生が参加していました。

餅つきはコロナのため、薪割りは雨天のために別のことをすることになってしまいましたが、「科学で遊ぼう」「闘球盤」「スポーツチャンバラ」「座禅体験」「防災教室」「ツリークライミング」「木工教室」と子供達は様々なことを体験することができました。

ただ見たり、言われた通りにするだけではなく、自分でうまくできるように考えたり、他の人に教えたり、自分の限界まで挑戦したり、ただ楽しいだけではなく、貴重なだけでもなく、子供達の将来のためにもなる経験ができたのではないかと思いました。

そして、一人だけでするのではなく、いつでもみんなで集まることができることが、自分の仕事の震災伝承だけではなく、よりよく生きていくためには大切なことだと感じました。

それができるのは、ひとりの力ではなくたくさんの人が時間をかけて積み重ねて来たものがあるからに違いありません。

自分自身がソロ活動が得意(笑)なだけに尚更そう感じました。

また、今回の4日間で、今年の目標の一つである【笑顔を撮る】という事も出来ました。

これからもたくさんの笑顔を撮っていけるようになりたいです。

※掲載した写真は顔が分からないようにしたもののみを使用しています。

2.震災伝承ワーキンググループ

1月23日に大槌町震災伝承プラットフォームの4回目のワーキンググループが開催されました。

進行を務めた震災語り部(仮称)の育成と震災教育・ 研修コンテンツの開発についてのワーキンググループの内容についてお伝えします。

今までの4回のワーキンググループで震災伝承の【目的】【相手】【内容】【手段】について考えていただきました。

そして、様々の立場の人に参加して頂けたおかげで、多くの意見やアイデアをまとめることができました。

それらを元に、多くの方に震災伝承に関わってもらえないかと考えたところ、一点大切だと考えられる点が出てきました。

今まで出た意見の多くが、「こうしたらいい」「こう言うやり方がある」「こうやって欲しい」と言った内容で、自分では実現が困難なものが多く、自分はこうすると言った自分で取り組む手段が少ない点です。

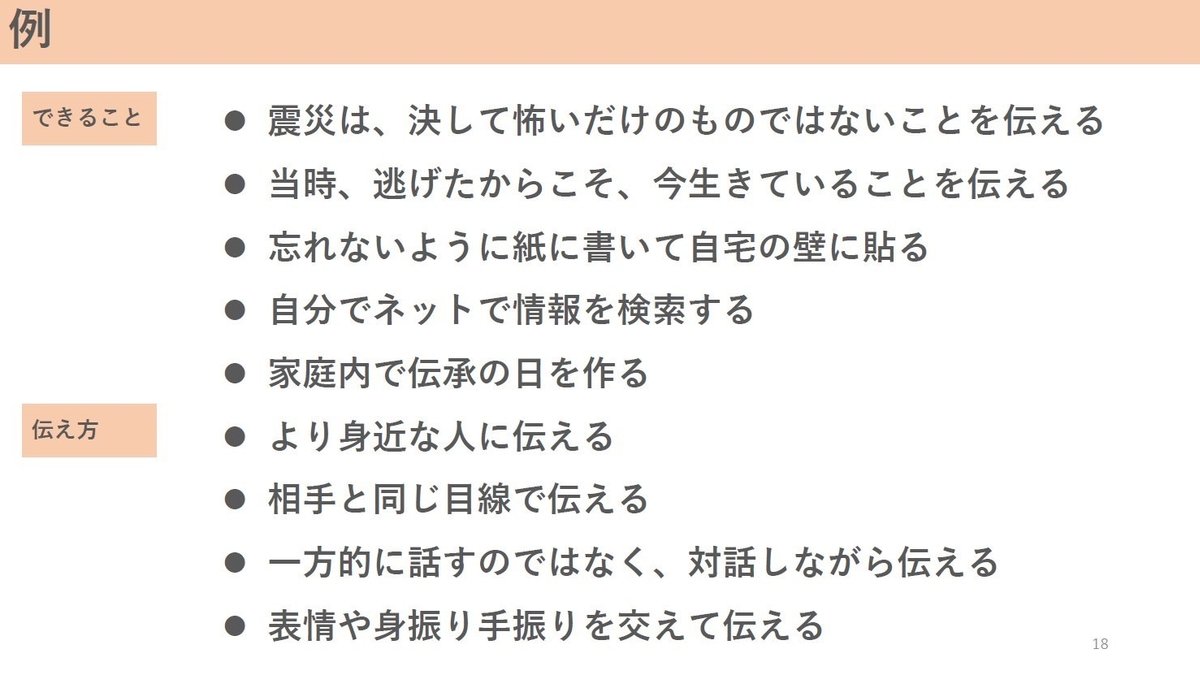

そして多くの人のに震災伝承に関わってもらうことができるように、誰もが語り部のようになれるように、身近なところで、自分にできることを考えていただきました。

参加された方々が公共的な視点や立場の方が多いので、どうしてもそう言う議論になりがちですが、どんな人にもできることについても考えていただきました。

特に印象的だった意見がいくつかありました。

【信頼できる関係性】

結局、震災の経験や学びを伝えるにも、お互いの関係性が大切だということでした。

個人的には全然知らない人や、仲の良くない人から伝えられても、受け手として行動に繋げることは難しいと思っています。

また、相手が行動に移していない場合、その状況を見て、再度伝えることのできる関係である人に対して伝えていくことから始めることが知識や経験よりも大切だと感じました。

【利己的】

伝承や防災という分野で良く連想されるのが、公共、ボランタリー、利他などのパブリックな視点が多くなりがちです。

しかし、誰しもそんなパブリックな視点でばかり考えているとは限らないですし、その視点が必ずしも良い結果をもたらすとは限らないのではないかと感じています。

防災や伝承を自分のためにやることもありですし、将来自分を助けてもらうために誰かに伝えるといった動機もありだと思います。

公共のためにこうあるべきではなくて、自分のため、特定の誰かのためという個人的な理由から多くの人にも関わる入り口となることができれば幸いです。

【逃げ場】

この場では、震災伝承に積極的な方ばかりが集まっているのでなかなか出にくい考え方ですが、時間がたったからこそ言えることもあり、かつては考えたくもなかったという人もたくさんいると思われます。

そしてまだその段階の人も当然いるはずです。

また当事者のその時のコンディションもあるので、その場では震災の話を聞かない自由と話さない自由があり。いつでも逃げることができる場所と空気感が必要だと感じています。

だからこそ、語り部のように震災について他人に話す人々は、話すことで気が楽になるという方もいらっしゃいますが、話す前のコンディションの調整、話した後の気分転換など、話している時間以上に時間や体力、精神力を使っているのではないかと考えてしまいます。

【家族間伝承の難しさ】

かつて、防災教育の仕事をしていた時、子どもに伝われば、家族に、そこからさらに次の世代に伝わると勝手に思っていました。

自分は子供がいないので、偉そうなことは言えませんが、子は親の影響を大きく受けますが、同じ方向を向くかどうかも分かりません。

その一方で、行動は異なってもその基となる行動原理は一緒かもしれません。

そして、震災の話は話す方、聞く方双方にストレスがかかる話なので、距離が近い関係であればあるほど、ストレスがかかることを避けるためにその話をしないということも起こりうるかもしれません。

実際に親から戦争の話を聞いたことが無いという方もいらっしゃいました。

時間の経過や覚悟を持つことによって可能な部分もあるかもしれませんが、その一方で、自分達への負担を避けながら、震災伝承と同じ目的を達成することが出来る方法を考えることも大切だと感じました。

【自分に伝える(聞く)】

どちらかというより、経験して伝える立場の人ばかりの場でしたが、経験している人も聞くということが必要だという意見もありました。

経験した人でも、他の人の経験を聞くことで、より震災についての理解を深め、他の人にうまく伝えることに繋がるかもしれません。

また、震災は経験していないが、話す相手が似たような心情になる経験をしている話を聞くことができれば、お互いの経験をより理解し合える対話の場になると思います。

以上が、主な意見とそこから自分が個人的に感じたことでした。

これらの内容は、様々な立場の人々に集まって頂いたからこそ分かったことであり、回数を重ねるごとに、新たな考えが追加されうまく整理するのが難しい一方で、多くの人に震災伝承に関わっていただくためのハードルを下げるために大切な様々な考えを知ることが出来ました。

次回は、2月20日(日)に開催しますので、震災を経験した人もそうでない人も、より多くの方々のご参加と幅広いご意見をお待ちしています。

3.津波警報

1月15日にトンガで起きた海底火山噴火の影響で、岩手県には1月16日(土)の0時15分に津波注意報が、2時54分に津波警報が発表されました。

【当日の行動】

最初、防災行政無線のサイレンが町中に響き渡り何事かと思って目が覚めました。

スマホもなっていたので、見てみると、全国に津波注意報が出ていました。

その時点では、まだ大丈夫だろうと思い、再び眠りにつきました。

自分でそう判断してしまったのは、実は一つ理由がありました。

住んでいるところは東日本大震災では浸水したエリアなのですが、新しく防潮堤が出来たこと、2階のロフトと高いところにいること、注意報どまりだということで、大丈夫と思うことにしたのですが、実はその日は夕方に珍しく缶チューハイを一本飲んでおり、注意報の時点では自分で車で運転することが、法律上出来ないような状況だったからです。

なので、酔いがさめるのを待つことを兼ねてしばらく家にいることにしました。

東日本大震災以降、徒歩の避難が推奨されてはいますが、冬の寒い夜中で、地震に比べていつ津波が来るかもわからず、最寄りの避難場所は徒歩で山を登る避難階段の先というのもあり、道も混んでいない状況では徒歩避難を選択する余地は自分にはありませんでした。

3時ごろの津波警報が発表された時は、アルコールを飲んでから9時間が経過していたので、眠くて面倒な体を無理やり起こしました。

【避難の難しさ】

そして、避難する時に気づいたことがあります。

避難しようと決めても、なかなか避難の行動に移せないということです。

世の中に避難生活の苦労の情報の方が多く出回っているせいか

食べ物どうしよう?

寝袋は車に載せたけど

飲み物は?

トイレは?(避難所ではトイレが重要とかみんな言うから)

預金通帳は?パスポートは?(失ってもなんとかなるものだし)

など考えてもキリがない事ばかりをいろいろ考えて、すぐ避難行動が取れなかったです。

とりあえずパソコンとカメラといつもの荷物を持って出ましたが、他人のしがらみに囚われず、避難するという決断をするには、何かを断つことを決めることが大切だと痛感しました。

以前西日本豪雨の時、川の水位がめっちゃ上がって出勤する時に、浸水するかもしれない自分の部屋にある私物には一旦別れを告げました。

今回も、思い出の品物などに別れを告げて家を出ましたが、その心構えが簡単にはできないと感じました。

時にはあまり先のことを考えすぎないことも大切かもしれないと思いました。

【酒と避難】

自分はアルコールを飲んで時間が経ってからの避難でしたが、もし酔っぱらっている最中だと、正常な判断ができたのでしょうか?

また、緊急避難という名目で、本当はアウトかもしれないけれど、命を落としては元も子もないと思い、車を運転して避難できたのでしょうか?

ただ、一ついえるのは、お酒を飲んでいるのを理由に避難をせず、仮に命を落としたとしても誰も弁明をしてくれないので、自分はそうなりたくないと思いました。

個人的には、津波の災害対応や避難をしたので明日はみんな休みですってしたらあまり先のことを考えずに今の行動ができるのではないかとも思ったりします。

簡単に避難してくださいとは言うものの、本当に来る災害から避難するということは、訪れる予定だった明日に目を瞑り、今まで積み重ねてきたものを捨てることと引き換えに命を守る行動だと思っているので、大切なことだとしても簡単には切り替えられないことが実感できました。

【個人のバイアス】

また、今回の津波警報でも、同じ地域に住んでいても、避難行動をした人もいればしなかった人もいたと思います。

今回は津波警報止まりだったので、避難しなくてもよいと判断しても仕方ないと思います。

ただ、それを自分の判断が正解だったという成功体験とはしてほしくないと思います。

今まで、防災の仕事をしていた時に、自主防災会などの人が、大雨の時避難しない判断をしてことが正しかったとおっしゃられたことがありました。

そういった判断は、過去の個人の経験から来たものであることが多いですが、その経験が通用しなかった災害が東日本大震災だと思っています。

そして、今回の津波警報は、いわゆる地震津波とは別物だったのを津波警報の仕組みを利用して伝えていたにすぎず、今までの津波の常識が当てはまるとは限りません。

そこまで、普通の人に求めるのは難しいとは思いますが、警報の情報を調べながら自分の中には漫画のBLEACHの登場人物「藍染惣右介」の「一体いつから鏡花水月を遣っていないと錯覚していた?」というセリフを思い浮かべていました。

「いつから火山噴火の水位上昇が地震津波より低いと錯覚していた?」

過去の自分の経験を元に避難できたという話をよく聞く機会がありますが、そういう経験がない人はどうすれば良いのでしょうか?

他の地域から来た人がこの町で暮していけると思えるためにも、自分自身の経験のみに囚われないで行動できることを目指して行きたいと思います。

そういった経験のない人に伝えることは昔の人も法律や規則だけではなく、言葉や物語などで伝えて来たので、これからもきっとできると思います。

4.岩手県地域防災サポーター

今回は、「震災伝承」より「防災」「減災」の話を多くしてきました。

そもそも、私の専門は減災復興の分野だからです。

そして、自分が仕事として出来ることは震災伝承だけではなく、防災減災も含んでいます。

なので、震災伝承の出口の一つとして防災減災のスキルを活かせるためにして「岩手県地域防災サポーター」に登録しました。

「地域や家庭、学校での防災対策」「防災教育」「図上訓練」「計画作り」「避難訓練」「研修」など、防災減災に関することは大体カバーしていますので、個人でも、自治会でも、事業者でも、行政機関でも、ご要望にお応えしたいと思っていますので、いつでもご相談ください。(大槌町内外でも可能です。)

5.今月の大槌

1月は寒くて、あまり外に出なかったので写真がほとんどありません。

また、ハイキーの写真を撮るので、雪景色の撮影は向いていません。

6.おわりに

大槌に来てから、10カ月が経ちましたが、まだまだ知らないことばかりです。

いろいろな人のお世話になりながらも、低いテンションですが、頑張っていきたいと思います。