【月報2023年5月】元公僕が地域おこし始めてみた件

トップ写真は、陣屋まつりの日のおしゃっちの前の公園の鯉のぼりです。

5月は、

【大槌を学びなおし】

【多様な伝え方、どれだけ活かせるか】

【次世代の語り部へ】

【子供の相手は災害対応(笑)】

【郷土芸能の季節始まる】

の内容でお送りします。

1.学校の先生と大槌を知る

2023年5月2日(火)@大槌町内

大槌学園の学区内巡回見学にアシスタントとして参加しました。

今年から赴任して来た先生を中心に40名以上の先生と共にバスで大槌学園の校区を巡りました。

自分自身大槌のことをそこまで知っているわけではないですが、大槌のことをよく知らない人の目線で説明したりしました。

自分は、大槌に来てまだ2年しか経っていません。

そんな自分が大槌のことを話すのは違和感を感じる人もいるかも知れません。

ただ逆の立場で考えてみました。

自分は京都出身ですが、観光客向けの京都を案内することができません。

また、京都に引っ越してきた人が望む情報を提供することができません。

どちらの情報も持っているかも知れませんが、自分自身が、地元では移住して来たわけでもなく、観光に訪れたわけでもないからです。

なので今回は、大槌に来たばかりの自分を振り返って案内しました。

正直なところ不足している内容はたくさんあると思いますが、情報を少なく伝えるということも必要な場合もあるのではと考えています。

ただ、大槌城跡の広場では天気も良かったので先生方もテンションが高かったです(笑)

これからも大槌の子供たちのより良い教育につながるように、また学校の先生がそれに余裕を持って取り組めるように、自分のフィールドからではありますが少しでもお役に立てたら幸いです。

余談ですが、先生たちが乗っているバスを見る町中で遊ぶ児童生徒たちのリアクションが面白かったです。

2.「3.11」から南海トラフへ

高知県田野町役場から大槌に視察に来られたので、同行させていただきました。

大槌での東日本大震災の経験から南海トラフ巨大地震に備えるということで、自分自身も今後活かせることはないか改めての学び直しの場となりました。

行政間の視察のため、主な内容は、災害対応、避難所、復興まちづくりに関する内容なのでそこは割愛させていただきます。

そして災害対応や防災の備えに限らず、今の地域おこし協力隊の活動にも必要なことを学ぶことができました。

そこで印象に残ったことが3点ありました。

・お互いの信頼関係の大切さ

1点目は、緊急時ですらお互いの信頼関係が大切だということです。

震災直後でも地元の人の紹介がないと、外部のボランティアも受け入れが難かったという話を聞きました。

これだから田舎はと思う人もいらっしゃるかも知れませんが、初対面の人に警戒をするのは当たり前のことだと思います。

むしろ逆に警戒心を持たず、安易に受け入れる方が警戒心がなさ過ぎではないかと思いました。

例えそれが災害ボランティアという大義名分を持っていたとしても、人は簡単に信用できるとも限らないという点も震災からの学びのひとつだと思います。

個人的に地域おこし協力隊も同じ部分があると考えています。

地域おこしという大義名分があるとは言え、地元の人が警戒せずに安心できる姿勢を作ることが大切だと思いました。

移住者もボランティアも外部から来るので、元々文化も異なるためトラブルが起こり得て当然だと思います。

まずはマイナスから入るのは仕方ないことですが、それを踏まえた上で、どう共に歩んでいくのかを考えるのが、地元の人との間を繋いでくれた人に報いることだと思いました。

個人の自由はあれど、なるべく大槌の人が不安を抱かないように立ち振る舞うことを心がけて行きたいです。

・24時間体制の関係性

2点目は、24時間体制の関係性の大切さについてです。

震災から復興するためには、24時間の関係と言えるような人の繋がりの濃さが必要だったと言う話を聞きました。

都市部に住んでいて、その地域出身でもない自分は、家庭と学校、地域がそれぞれオンオフの様に別々だと感じていたので、24時間の関係という言葉に大変魅力を感じました。

最近、関係人口という言葉をよく聞きます。

簡単に人口が増えない社会において、逆に住んでいるけど、その地域に根付いていない都会的な生き方の人も増えて来ていると感じています。

その一方で、その地域に根付く少し面倒かも知れないけど24時間の関係こそが、その地域に住むという醍醐味なのではと感じました。

だからこそ休みの日に安易に都市部に出るのではなく、敢えて大槌にいることが、世界を広げるのではなく、地域を深めるということにつながると感じました。

昨今では、可能性を広げるために世界を広げることが良しとされていますが、様々な社会情勢で広がらない場合も見据えて、その場所で深めるといった考え方もありなのではと思いました。

・災害のフェーズ

3点目は、災害をフェーズに分けて理解する重要性です。

視察では様々な話がありましたが、その時期は、発災直後から復興過程、そして現在まで幅広くに渡りました。

それらは一言で防災とまとめることができない様々な出来事があり、まさに大槌の歴史、人々の人生と言っても差し支えないようなスケールだと感じました。

人の人生にも様々な過程があるように、災害からの復興という人生のようなものにも過程があると考えれば、震災からの学びも深く広く捉えられるのではないかと感じました。

それと同時に単純な年数ではなくフェーズに分けて理解することも大切だと思うます。

例えば、同じ東日本大震災の被災地でも福島県の浜通りは、やっと人が住めるようになった地域もある状況で、岩手や宮城の5年前と同じような状況だと感じました。

それらのタイミングを理解することが、そこに住む人たちの思いを理解することに繋がるのではと感じました。

・最後に

最後に、震災から年数が経つと様々な事が忘れられつつあると感じました。

しかし、あの時の多くの人たちの力があったから今の大槌に自分がいることのありがたみを感じたました。

過去から学んで、今の自分に活かす。

これが自分個人としての震災伝承として行きたいです。

そして、ちおことして改めて思いました。

必ずしも良い結果になるかどうかわからない出会いを喜んでいただけた大槌の人たちに感謝します。

3.震災を伝える+AR技術

大槌町が公開した震災伝承のARアプリを体験しました。

旧町役場庁舎跡地と、赤浜地区の観光船はまゆりが乗り上げた旧民宿あかぶ跡地でアプリを立ち上げてカメラで景色を見ると、解体された遺構がスマホやタブレットの画面上に現れるというものでした。

震災伝承や防災啓発に有効と言われている震災遺構が大槌には残っていないので、それを補うためのものだと感じました。

事実や情景を伝えるのは言葉より映像の方が伝わりやすい一方で、人の思いや考えを伝えるには言葉の方が伝わりやすい場合もあると思います。

だから個人的には遺構など目に見えるものがあるに越したことはないと思う一方で、あればそれで大丈夫と思い込んでしまう可能性があると思います。

映像も写真も残った遺構もあくまで一部の時間、景色だけを切り取った物なので、実際の体験とは全然感じ方が違うと思います。

だからこそ、その足りない部分を補う力をつけることが必要だと思いました。

そのためには、実際の出来事と見た人をつなぐ言葉が必要だと思います。

その言葉が紡がれるためには人の思いがあるからこそだと思います。

その思いを込めた言葉があるからこそ、ものや写真、映像を観て、そこから浮き上がる人の経験や思いを見た人が心に刻むことができると感じました、

例えば写真でもキャプションに何を載せるかが重要で、キャプション次第で見た人にどう感じさせるかをある程度誘導することができます。

そして見た人がそこで感じたことを伝えるのは言葉だと思います。

また、本物を体験したとしても、それを言葉にできないと理解してもらうことは難しいと思います。

命を守る行動については、手段を選ばず相手の行動につながるように伝えることが大切だと思っているので、活用の可能性を考えて行きたいと思います。

ただ、親が子にパワポの資料などを使って伝えるのはすごく違和感があるので、そういう近しい関係だからこそ伝えられる方法もあると思います。

何が言いたいかと言いますと、目指すのはものを残すのではなく、人の心に残すことだと思っています。

震災の遺構や残っている記録、ARですら当然のように作られたものではないと言うことも思いとして込める必要があると思います。

残されたものそのものを見るだけではなく、なぜ残したのかという思いを知ることが大切だと思います。

そして出来事以上にその思いに共感することで伝わることもあると思います。

ARだろうと現地で見た方が伝わりやすい一方でそれだけで全てが伝わるとも限らない。

直接話した方が伝わりやすい一方で話すだけで全てが伝わるとも限らない。

その隙間を埋めるための手段としてARなどの技術が活用されれば良いと感じました。

またそれと同時に、ARという技術を通して新たな可能性を見出す場や、ARを通して観たことや感じたことをどう言葉で表現できるかを考える学習の場として、伝えたい思いを感じながらそれを自分のものにできる場になれるのではないかと感じました。

そういう意味では、経験者の話にはなかなか意見しづらい中、あえて物申せる語り部としてのAR遺構についてこれからより良い活用方法を検討できればと思いました。

復興まちづくりでも、専門家からは失敗と言われたとしても住む人達がどうするかでいくらでも良くすることができるのと同じで、まだこれからも議論対話を重ねて良くできる余地があるものだと思っています。

4.語り継ぎ探求サロン

2023年5月20日(土)@オンライン

人と防災未来センター主催の災害伝承”語り継ぎ”探求サロンの第1回にオンラインで参加しました。

今回は、2019年8月から語り部のライブ配信を始めた方の話がメインでした。

そこで語り部の話を聞いたり他の参加者の感想を聞いたりして印象に残ったことと感じたことをまとめてみました。

・新世代の語り部

最初に時代を感じたのが、ゲストの語り部は語り部活動を始めて4年程度で、そのほとんどをスマホのライブ配信でやっているという点でした。

東日本大震災の被災地にいるせいか、自分自身も知らないうちに「語り部」は災害が起こった現場で話す人で、その話を聞くために多くの人に来てもらえる存在であると思い込んでいました。

ライブ配信アプリのチャット機能を活用することで、講演形式のような一対多ではなく、多くの人が直接どこでも参加できるという点は今までのいわゆる「語り部」の概念を越えていると感じました。

その語り部は阪神淡路大震災当時は生後2ヶ月とのことで当時の記憶はなく、発災当日は未経験と言っても過言ではない人が、現地でもなくオンラインで震災について語っているということです。

既存の被災地で自分の体験を話す「語り部」のイメージとはかなり離れているもので、これを「語り部」と呼ぶことに疑問を呈す方もいらっしゃるかもしれません。

その一方で、今危機感を感じている世代が、今ある手段で何とか現状に抗おうとしなければならないほど、既存の「語り部」の影響力は大きくないのではないかと個人的に感じました。

このように新たな伝え方の方法が生まれてくる一方で、既存の現地でを訪れて伝える方法の必要性を今後人々が感じなくなっていくかもしれません。

例えば、コロナ禍でオンライン語り部を実施された方や団体も結構ありますが、今後訪れなくてもオンラインで話を聞けばいいのではないか?と思った人もいるのではないかと思います。

利便性はオンラインが上回るとしても、その感じ方や個々のエピソードや伝えたい思いはまだその地域に根付いていると思います。

その地域にあるものが震災伝承の礎だと思いますので、今後進歩する多様な手段を活用してそれらを活かす道筋を見つけることが、「伝える」行為そのものと同様に必要なことだと感じました。

・本の朗読を聞いて感じたこと

語り部本人の(家族から後で聞いたと思われる)阪神淡路大震災の体験の話を聞いた後に、阪神淡路大震災で実際に遭った話を元にした絵本の朗読を聴きました。

実は個人的には朗読を聴くのがすごく苦手です。

なぜかと言うと今まで朗読で聞いた話は戦争か震災の話ばかりで、そのシチュエーションになるだけで気分が暗くなるからです。

自分がそう感じるだけで絵本の朗読の方が頭に入りやすいというので手法自体は否定しませんが、それとは別に絵本の朗読を聴いて感じたことがあります。

個人的には絵本の悲劇の伝え方がとても暴力的に感じた部分があるからです。

これは個別の内容について言っているのではなく、本を通して伝えるという行為についてです。

なぜそう感じたかというと、ストーリーが絵本の中だけで終わってしまい、その後の展開に救いを感じにくかったからです。

絵本の中では救いのある展開にはなっていますが、あくまでも創作を通じた部分だったので自分にはそう感じました。

それと比較して、語り部の人の話を直接聞く場合は、過去の出来事があっても今二人が相対していることに救いを感じるからです。

これは語り部をしている人が基本的に震災などの経験を経ても今は前向きに生きているからこそなのかもしれませんが、震災で辛い経験を過去にしたがそこから様々な経緯を経て今の少しずつ前向きになった気持ちを本人から聞くことが出来ます。

少なくともそういう活動を通して出会えたということは純粋に喜ばしい事だと思います。

だからこそ、経験者の今にたどり着くことが出来る語り部から直接話を聞くことだったり、その後が分かるエピソードというのは聴き手に一種の心理的安定をもたらすのではないかと思いました。

そうはいっても、決して全ての人が聴き手の都合がいいようにハッピーエンドになるとも限らないので、様々な話を聞く必要性があるのではないかとも思いました。

・未経験者の語りが拓く未来

ゲストや他の参加者の話を聞いて、未経験者でもいわゆる「語り部」ではなくても震災やそこから得たことを伝えることは可能であり、もっと出来るようにする必要があると感じました。

そう感じたのは、阪神淡路大震災を経験していないが、被災地で生まれ育った人が上京してギャップを感じたということからでした。

未経験者とはいえ、特に被害が大きかった兵庫県南部のエリアでは学校などで阪神淡路大震災や防災のことを学ぶ機会が多く、そこから東京に出たり、別の地域の学校に通ったりしたときに、震災に対する大きな温度差を感じたとのことでした。

この温度差、実は別の状況で体感したことがあります。

それは、災害の被災地の支援に行ってから自分の住む地域に帰った時に体感しました。

特に顕著に感じたのが2013年~2014年の間岩手県沿岸部に復興支援で働いており、そこから地元の関西に帰った時でした。

10年以上前のことで、今振り返れば復興の序盤に過ぎない時期でしたが、多くの被災者が自宅再建できず仮設住宅などに住み、仕事も不安定で、今後のことも見通せない状況でした。

しかし関西に戻ると、もう被災地の復興はだいぶ進んでいるように考えている人も多く、被災地への支援に対する理解もあまりされないといった現状でした。

誤解を恐れずに言うと、2年も岩手県沿岸で仕事をしていたような人は変わった人と思われるような現状でした。

そういった温度差を感じた時に、当事者に出来る事は何でしょうか?

現状を【伝える】ということだと思います。

しかし、震災を経験したわけでもなく、そこまで被災地のことを理解したわけでもなく、そこからまた変化し続ける今のことを知っているわけでもない自分に出来る事なのでしょうか?

特に震災から年数の浅い時期は発災当時の事や避難所生活など被災地で起こった出来事について興味を持つ人が多かったため、未経験者には答えられないことばかりでした。

しかし年数が経過するにつれ、事実そのものの詳細は伝えられなくとも、経験した人々の思いや同じ思いを繰り返さないための方法などは伝えることが出来るのではないかと思いました。

その一方で未経験者が語る【うしろめたさ】が常に付きまとう問題になっています。

被災地に生まれ家族が被災したにもかかわらず、自分自身の記憶が経験がないせいで、未経験者が語ることにうしろめたさを感じているならば、そう感じさせるふるまいは正直マイナスにしかならないと感じました。

そういう状況を作り出してしまっている現状は、震災の教訓と同様にそうならないようにするための震災の教訓として受け継がれていく必要性を感じました。

そして、自分より若い人にそう思わせてしまっているのは何とかしたいと思いました。

震災で起こったことは、どんな人も経験した人と同じ立場になる可能性があるので自分事になりうる話だと思います。

いわゆる「語り部」と呼ばれる人達が自身の教訓を周りに伝えようとする立場なら、過去に経験した人々が教訓だとしていることを受け取って欲しいと感じました。

そして、語り部自身の思いや葛藤が、震災で起こった事実そのものとは別に必要なことだと感じました。

ただ一方で気になっていることが一つあります。

阪神淡路大震災の被災地で震災後に産まれ育った人は未来で温度差を感じた。

では、東日本大震災の被災地で震災後に生まれ育った人たちは今後温度差を感じるのだろうか?

温度差が無ければ次の行動にも繋がらないので、良い意味で今後他の地域と温度差を感じる人に育っていくことが出来ればと思います。

ただ、そうはいってもその温度差を埋めることが難しいと思います。

自分が今直面している地域おこし協力隊と住民との温度差も同様かもしれません。

自分の温度感そのものを相手にぶつけると、意識高いと思われたり、伝えたい思いが伝わらなかったりするので、そういう思いや人同士を繋げる場、震災伝承とか語り部とか自分でもプライベートや飲みの場では仕事の話を聞かれない限り決して使わないような温度差を感じる言葉を使わずに話せる場があれば少しづつ思いは伝わっていくと感じました。

それはもはや震災伝承だけのフィールドではないと感じました。

そこでライブ配信など、少し前までは一般的ではなかったが今は利用者の増えたツールを活かす道筋を作る方法もあることを学べたのが良かったです。

・最後に

この場に参加するにあたって話を聞いて「素晴らしい」「感動した」以外の考えを残したいと思っていました。

阪神淡路や東日本大震災で長く語り部をされてきた方は、ストレートに悲しいと感じないような話をすると個人的に思いました。

話の内容は悲しいがそこに語り部の前向きさや未来を感じられる話になれる話が出来るということも経験者又は長く続けている人の重要性だと思いました。

そして、こういった場を通して、伝える内容【以外】についても議論をする必要があるということを、阪神淡路大震災の被災地は他の地域に伝えようとしているのではないかと思いました。

震災伝承の担い手の若返りが望まれている一方で、今まで担ってきた方々にはリタイアせずにいてもらいたいと思いました。

生きている限り必要なことだと思います。

そして、様々な年齢の時に震災を経験した思いが、いつか必要な人に届くように、自分自身はサポートできればと思います。

5.語らいの場で気づいたこと

2023年5月27日(土)@オンライン

一般社団法人子どものエンパワメントいわて主催の『「場所・経験・時間」をつなぐ語らいの場-まじわる、語り部と聞き手-』にオンラインで参加しました。

主な内容は、阪神・淡路大震災と東日本大震災を経験し、現在も語り部活動を継続している方々からの話を聞き、それについて登壇者、参加者が意見交換をするという内容でした。

余談ですが、【震災】を【経験】したというのはどういったことを指すのか個人的には良く分かっていません。

震災をどこからどこまで指すのか?、経験をどこからどこまで指すのか?が不明瞭だからです。

発災当日は別の場所にいたが様々な大切な物を失った人もいれば、たまたま津波の現場にいたがそれ以外の影響が少ない人、自然災害の直接の脅威にはさらされなかったが仕事を失うなど多大な影響を受けた人など様々な人が様々な影響を受けているので、一つの線引きが難しいと感じています。

例えば、津波を経験したと言っても、見た、逃げた、飲まれたなど様々だと思いました。

それはさておき、登壇者の話から印象に残ったことや感じたことを整理します。

・想像を絶する体験から伝えられること

1点目は、想像を絶する壮絶な体験を話す意味についてです。

阪神淡路大震災を小1の時に経験した方の話を聞いて感じたことです。

ここで、誰それを亡くした方と書こうと思ったのですが、新聞記事などで災害を経験した人を紹介する際に必ず記載される○○を亡くしたといった内容が事実を説明している一方で、そういった誰かを亡くした方だから興味を持ちやすいと感じる部分もあり、個人的には省略してみました。

聞いた話は今まで聞いた災害の話の中でも殊更壮絶で、具体的な内容をここに書くのがはばかられるようなものだと感じました。

その状況を想像するだけで辛いと感じる方もたくさんいらっしゃるような内容でした。

津波の話の時に「流された」という「死」を間接的な表現で表す人が多いのに対し、「死」の直接的で具体的な表現での話でした。

そういった出来事が日本でも起こり、そういった体験を小1の年齢で通り抜け、そういった体験をした人の話をオンラインとはいえ直接聞くことが出来るということが日常からかけ離れていると感じました。

その方の語る目的は「人と人とのつながりを持つ」「自分の命は自分で守る」ということでした。

そこで個人的に感じたことですが、そこまで壮絶な話を聞かないとその目的は達成できないのか?ということでした。

その一方で壮絶な話を聞けばその目的が達成できるとも限らないと思いました。

なぜそう思ったかというと、その体験の壮絶さや辛さは理解できても自分の日常からかけ離れすぎてそれ以上の考えに至らないと感じたからです。

例えば、広島の原爆資料館に行って、戦争反対という大きな社会的な意志は受け継ぐことが出来たとしても、そもそも戦争の原因となりうる人の感情や身近な立ち振る舞いについて変わるとは言えないと個人的に感じています。

かといって、そういうインパクトのない話をしないと聞いた話を過小評価し、聞いた相手の心に響かない可能性もあります。

自分自身は、こういった話を聞いた時に、その場では衝撃を受けることが大きく、あまり深く思考が出来なくなります。

そのままなし崩し状態で話を聞き、後で振り返ることで冷静に伝えたい内容が理解できる場合もあります。

ただ人によってはその話を振り返るだけでその当時の情景が目に浮かび、耐えられないのでこれ以上考えられなかったりする人もいると思います。

自分は火垂るの墓がこどもの時以来見ることが出来ません。

また自分はどちらかというと、壮絶な体験を聞いてもそれが自分には起こらないだろうと都合よく解釈すると思います。

当然同様の経験をする確率は非常に低いので、そのことばかりを考えるわけにはいかないです。

その一方で低確率で起こることばかり考える傾向の人もいるかもしれません。

なので、聞く相手によって受け止め方が異なることを、一つの方法や経験だけで行動に繋がるとも限らないと思いました。

だから壮絶な体験も聞く相手によっては目的のために有効に作用しする場合もあれば、有効に作用しない場合もあると感じました。

自分の直接の災害体験を話さずに人が災害でも命を落とさないことを目指している立場からすれば、重い体験だけに価値を置くのではなく、起こりうる様々な出来事を相手や目的に応じて使い分ける必要性を実感しました。

・語り部との関係性の大切さ

また別の方の話で印象に残った点は、同僚に震災のつらい経験の話ばかりだとに話したときに、どうしたいのかが分からないと言われて以降、そのためにどうなって欲しいかを考えるようになったという点でした。

誤解を恐れずに言うと、震災を経験した人の話を聞く場では、自分は首を縦にしか振ったことがありません。

それはなぜかと言うと、初対面の相手が、自身のつらい経験を話す場において自分は傾聴モードになっているからです。

話し手が自分の世界に入ってしまったり、専門的な用語が出てきた場合には話がよく分からない時がありますが、基本的に相手を尊重し肯定しながら話を聞いています。

それを語り部の立場で言うと、一方通行の発信ではなくお互いの学び合いの場が必要ということにはなるのですが。

もし自分が、災害を経験した人の話に首を振ることが出来るとしたら、お互いに相手のことを思ってもっと言いたいことが言える関係性があるからだと思いました。

伝承施設ではアンケートを通して語り部の話の内容についての意見が出ることもあるかもしれません。

一方で語り部は聞き手に分かってもらえるのかなと不安になりながら、知らず知らずのうちに相手に受けるような話をするようになり、一方で聞き手はどこまで深く聞いていいのか探りながら、お互いの距離感は簡単には近づかないと感じています。

個人的には、聞き手が事前に準備していた想像を越えるのが語り部の話を聞く意味の一つだと感じているので、それだとせっかくの場にも関わらず語り部と聞き手は同じ認識を持たずに終わると感じています。

実際に語り部が伝えたい「震災」の内容と聞き手が知りたい「防災」の内容がマッチしないことは多いと想像できます。

そういう面では遠い世界の知らない誰かに伝える事よりもまず身近な誰かに分かってもらえることが大切なのではと個人的に感じました。

だからこそ、それだけ語り部に物申せる人はその人にとってもそれ以外の人にとっても大切な存在なのだと感じました。

・「防災」に特化しがちな語り部

そういった震災を経験した語り部の方々の話を聞く中で感じることがありました。

各個人の経験は単純に「災害に備えてください」や「逃げろ」だけではなないようだと感じました。

震災時に経験した様々な出来事は狭義の「防災」といった限られた文脈に限らず、様々な場面で活きることだと考えています。

例えば「命を大事に」という言葉も、別に災害以外に命を守らなければいけない脅威など身の回りにたくさんあると思います。

様々な震災の中での日常の移り変わりのエピソードがある中、様々な普段の生きる力に繋がる広義の防災ではなく、今一般的に用いられる狭義の防災に行きついてしまうのは少々もったいないと感じました。

その一方で一人の語り部が限られた目的の為だけに話をするというとも、必要なことだと思います。

個人的には震災の体験を社会的に求められがちな狭義の防災のみならず、受け手が様々な解釈でそれぞれの今後の人生の生き方に活かしていけるようなものになっていけたらと思います。

・「語り部」の変化と自由な「語り部」

いわゆる世間一般に「語り部」と呼ばれている人の中いにも葛藤や変化があるということを感じました。

語り部自身も、自分が話し続ける中で新たなことに気付くことがあるとのことでした。

例えば、今まで経験者として話していたが、自分自身が親として子に伝える際に、伝え方も相手によって変えることの重要性に気付いたとのことでした。

様々な状況や相手に伝える中で、実体験を元に事細かに説明しても伝わりづらいと感じることがあったからとのことでした。

語り部自身も震災を経験した時点から思いや考え方で変わらない部分もあれば、変わる部分もありそれを踏まえた伝えたいメッセージを聴き手を受け取ることが出来ると感じました。

そういった面では語り部は当時の経験を話すということに限定した者では決してなく、もっと自由に幅広く変化していく物だと感じました。

それが狭義の辞書通りの意味の「語り部」とは異なるものだったとしても、変わり続ける伝え方も必要なのではないかと感じました。

また、自分の経験以外の事柄を伝えていきたいという語り部の方もいらっしゃったので、経験していない人が経験した人からバトンを受け取りさらに伝えることが出来れば良いと思います。

それらは、今存在する「語り部」の枠を超えた存在が、今までつらい経験をしてきたたくさんの人々の思いに応え、未来につなぎ、活かすためにも必要だと考えています。

そのためには、今いる「語り部」の人達がもっと自由な存在になればいいと感じました。

・最後に

この場のルールとして最後に「話をまとめない」ということでした。

なのでこの場でも結論を急ぐのではなく、他の人の考え方も聞いたうえでまた自分自身も考え直したいので、中途半端に感じるかもしれないですが、終わりにしたいと思います。

6.子ども食堂と「かんたんぼうさい」

2023年5月20日(土)@ねまれや

地域共生ホームねまれやのおおつちこども食堂で、こども達向けに少し防災に関するお話をしてきました。

いつもは僕がこどもたちに遊んでもらっているのですが(笑)、賞味期限間近のアルファ化米がたくさんあるとのことで、実際にお湯を入れて作りながら待ち時間にお話しをしました。

学年も様々だったので、あまり災害やその備えに関する難しい話をしても伝わらないと思いました。

そこで、非常食を食べるような状況になる災害というのは、どういう状況なのかということをイメージしてもらいました。

さらに、災害時に作ったアルファ化米を食べる為に一番必要なものについて尋ねてみました。

何度も尋ねると1人の子が「自分」と答えてくれました。

ここで伝えたかったのは、災害への備えが必要なのは、自分が生きることです。

その場に自分がいないと、どんな備えも役に立ちません。

災害への備えに限った話ではないですが、他人目線で考えがちなことについて、まずは自分がそこにいることをイメージすることの大切さを少しでもわかってもらえたら幸いです。

仕事では地域おこしだのなんだの言っているかも知れませんが、それも自分がこの町で生きていけるからこそだと気づくきっかけになりました。

また、こういったご要望がありましたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

7.今月の大槌

今月も様々な場面で写真撮影の機会がありました。

・おしゃっちと鯉のぼり

おしゃっちの前の公園にこいのぼりが泳いでいました。

・JP子どもの森づくり運動「東北復興グリーンウェイブ2023」岩手県大槌町植樹会

自由に動き回る子供たちの撮影に苦労した植樹会。

・新山高原ヒルクライム

想像以上に自転車のスピードが速かったヒルクライムも写真撮影に苦労しました。

・臼澤鹿子踊(雁舞道七福神70周年記念式典祝賀会)

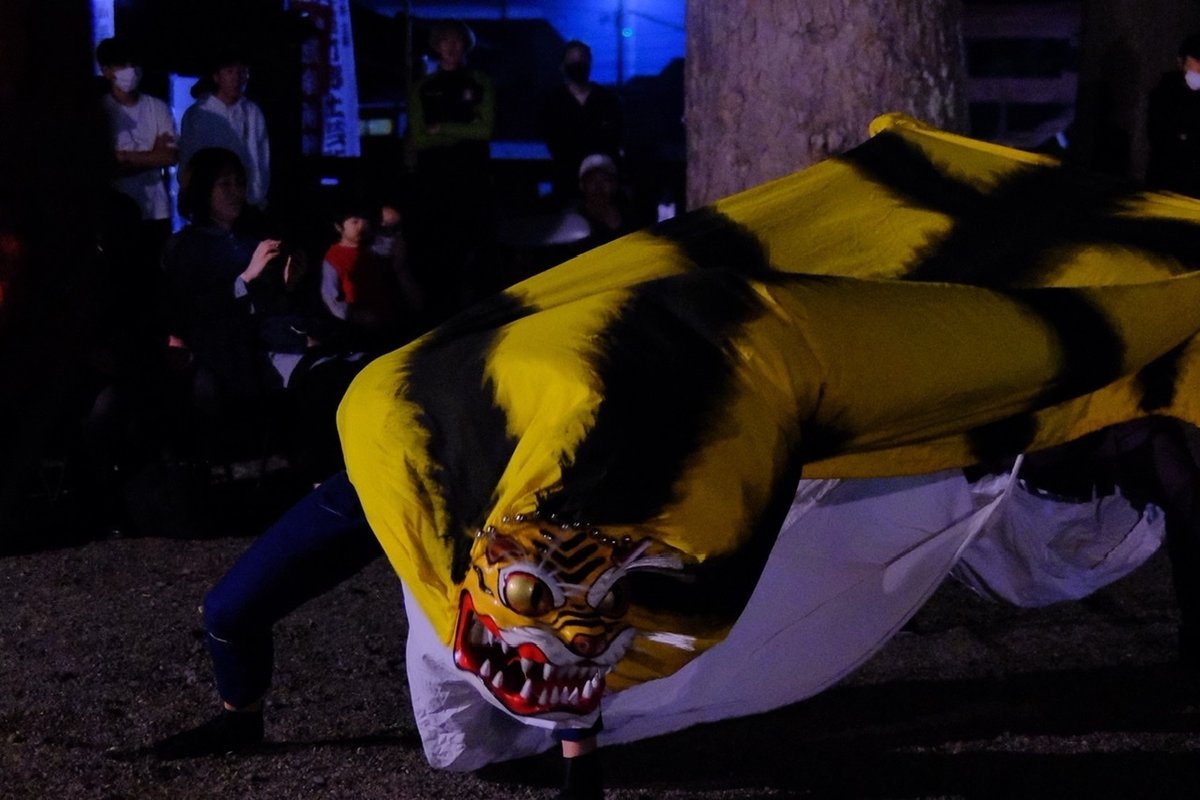

・かがり火の舞

・吉里吉里国の様子

大槌の皆さんの笑顔を残すこと、できているでしょうか?

8.おわりに

今年の大槌の5月は例年より暑く感じましたが、西日本出身の自分からすればまだまだ耐えられる範囲なので良かったです。

地域おこし協力隊のミッションとして「変える」ことが一般的に求められているのかもしれませんが、このまま変わらない日が続いて行けばいいなとも思う今日この頃でした。

大槌町地域おこし協力隊

北浦 知幸(きたうら ともゆき)