【アジの三枚おろし】キレイにおろすコツと冷蔵保存法

アジをさばく時に気をつけていること、キレイにおろすコツや考え方などをまとめています。

三枚おろしの動画はこちら↓

【ゆっくりさばく】アジ 三枚おろし ゼイゴ〜皮引きまで

こんな方におすすめ

・人生で初めて三枚おろしにチャレンジする。

・自分でさばくと身がグズグズになってしまう。

・出刃包丁・小出刃を持っていない。

・隣の釣り人から突然お裾分けをもらい、どうしたら良いか困っている。

魚を上手にさばく最大のコツとは

魚をさばくときの最大の敵は力。

魚の前に立ち、やるぞー!という気合を入れてはいけない。

また、失敗したくないという緊張感もまた無意識のうち包丁を持つ手に力が入る。

包丁を持つ手だけならまだしも、魚をおさえる手にも力が入ってしまうと、気づけばアジはまな板と板挟みになり出来上がる頃には身が温かくなってしまう。

“切る“という包丁の役割をまずは忘れ、“魚を解体する道具“という感覚で力を抜いて包丁を使うのがコツ。うまくいかないなあと思う時は力が入ってしまっている時が多い。鼻歌を歌えるくらいリラックスしてさばくのがちょうどいい。

まずは下処理

ゼイゴをとる

アジにはゼイゴというウロコの進化したものがついている。刺身にする時は本来取らなくて良いが、個人的にはウロコを引く時によけるのが面倒なので取っている。

塩焼きやソテーなど皮ごと食べる場合は口に残るのでとったほうが良い。

頭を左、お腹を自分の方に向けて、右の端から包丁を入れる。

ゼイゴは固いが端に刃を置くとスッと入る。

左の人差し指で上からゼイゴを抑えながら大きく包丁の刃元から刃先まで動かして(小刻みに動かしてもOK。)魚の表面の角度に添って進める。

このアジは大きめだったため頭の方までゼイゴが固かったの頭の方まで取れたが、通常は半分くらいまで進むと自然に取れる。

ゼイゴの取り方の動画はこちら↓

【ここだけ見たい】アジ ゼイゴをとる

https://youtu.be/V0JBQ5qShfs

ウロコを引く

左手で胸ビレと頭を一緒に持ち、右から左に包丁をすべらせてウロコを引く。

(このとき魚はまな板から持ち上げない。)

上の身半分は包丁の先で、下半分は刃元を使うとヒレのキワまでウロコを引きやすい。

余談になるが、ウロコがたくさんついている場合は“釣り物“、ほとんどウロコがとれている場合は“まき網“で捕ったものが多い。

産地、脂のノリなどで味は変わるのでどちらがおいしいとは限らないが“釣り物“の方が一度に捕れる量が少ないため市場での価格は高いそう。

左手で頭を持ち、パタンと裏側に返して(頭は常に左側)同様にウロコをとる。

ヒレのキワなど細かい所もしっかりと取る。

特に背ビレとと尻ビレのキワはウロコが残っていると三枚におろす時に皮に包丁が入っていかず苦労するので丁寧に。

頭を落とす

頭を落とす方法は2つ。

1つはそのままバッサリと切り落とす方法。

鮮度がよければそこまで被害はないが、少し古いものの場合、内臓の汚れが切り口について洗う手間が増え、その分水にさらされる時間も増えるので身に水分が入り食べた時にも水っぽくなる。

2つ目は頭と内臓を一緒にはずす方法。

今回はこちらをご紹介。

左手で頭を持ってお腹を上に向ける。

腹ビレの根元に包丁をまっすぐ1cmほど切り込みを入れる。お腹を上に向けることで中の内臓が重みで下にいき、身だけが切れる。

次に頭は左側のままお腹が向こう側を向くように倒す。

(通常は逆の面から作業する。)

胸ビレを左手で少し左に引っ張りその右脇に垂直に刃を入れる。この時お腹の中の内臓まで切り落とさないよう注意する。

背中側の背骨に刃があたったら、切り落とす。

この時、刃先を赤い円の部分に合わせるのがポイント。

今度はお腹が手前になるよう裏返し、胸ビレを左手で持って裏側と同じラインに包丁を入れる。

内臓を取りのぞく

身を切り離したら内臓を出すためお腹から肛門に向かって包丁を入れる。

切りたいのは黄色い矢印部分。

頭が手前、お腹が右向きになるように置き、お腹の身と内臓の間に包丁の刃を右側に向けて(逆さ包丁)差し込みお腹を切る。

内臓は重みで下がっているのでお腹の身を少し持ち上げてみると隙間はすぐに見つかるはず。

お腹の身が切れたらアジの向きを戻し、左手で持って手前にそっと引く。

鮮度が悪いとこの時点で内臓がくずれて汚れることもあるが、それはいたし方無いので気にせず進める。

この時包丁で軽く身を抑えれながら作業をすると右手が汚れず、素手で触らないですむのでも体温で温まらない。

血合をとる

内臓が取れたら背骨についている血合をとる。

表面に薄い膜があるのでそこに切り込みを入れ、そこに刃を当ててスライドさせながら腹膜(黒い膜)と一緒にこそげとる。

反対側は裏返し、包丁が入りやすい位置に置いて。

お腹を洗う

ここまできたら鯵の表面とお腹の中をさっと洗う。

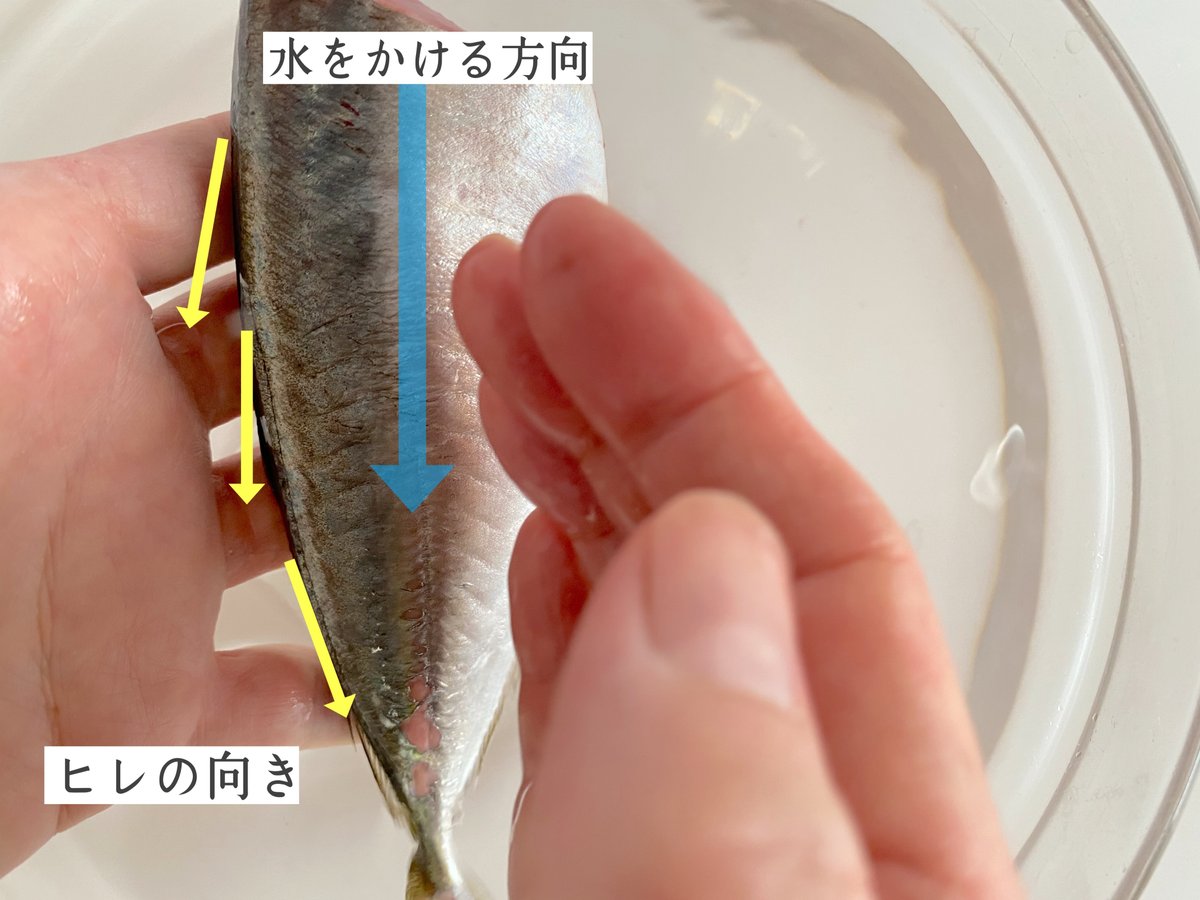

表面は頭側から水をかけ、残っているウロコを頭側から背側に向かって手でなでるように落とす。

1〜2回指で骨のところをなぞるように洗う。

洗ったら手ばやく水気をとる。

キッチンペーパーで包めば身を痛めることなく水分がとれる。

お腹の中は包んでいたペーパーで拭く。

頭を落としたアジの保存法

下処理が終了し、次からが本番。えー、もう疲れちゃったよ、と言う方。

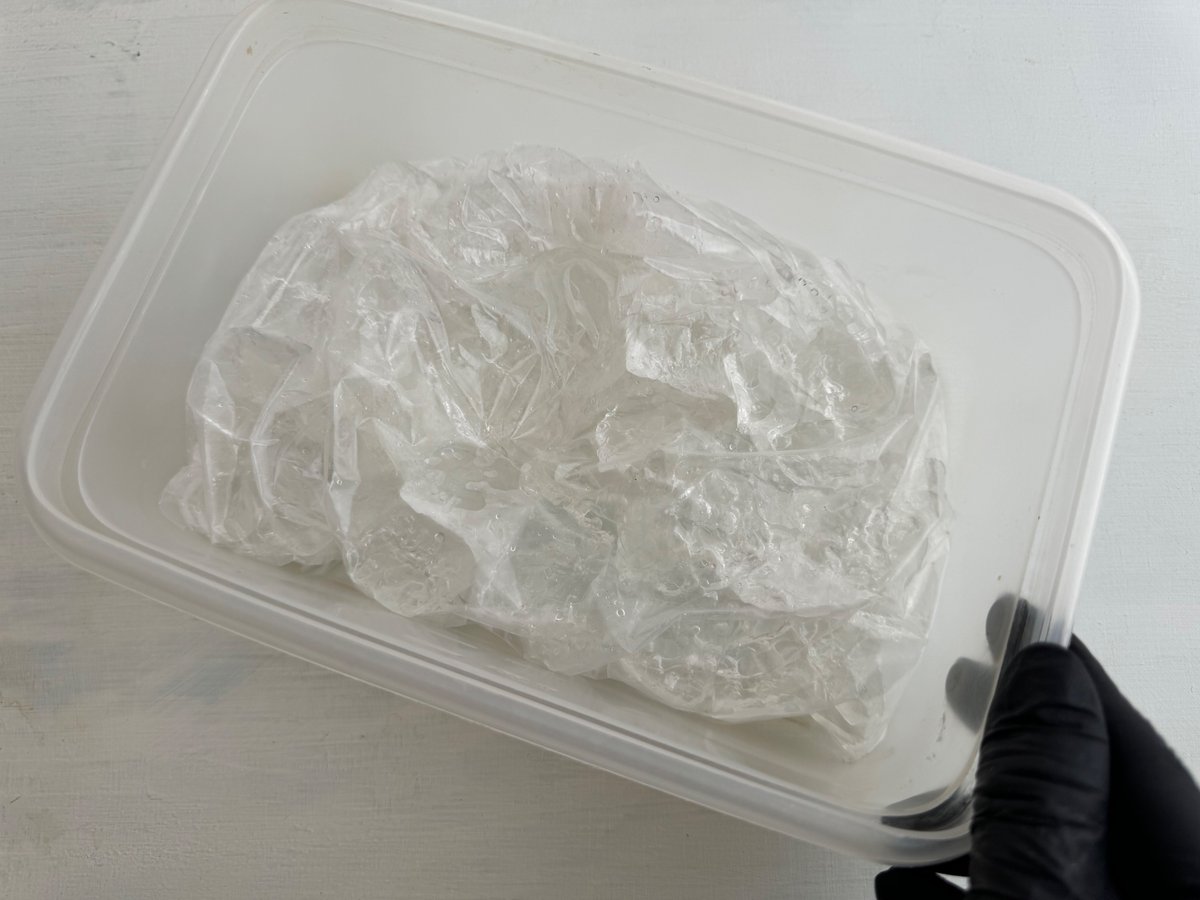

今日はひとまずキッチンペーパー、ラップの順に1尾ずつきっちりと包みビニール袋に入れてから保冷剤をあてて保存容器に入れ、冷蔵庫へ入れておくといい。

このようにしておけば空気に触れずチルドのような状態を保てるので、次の日に三枚おろしにしても刺身としておいしく食べられる。

おろしたものを一晩置くと酸化して臭みが出てくるので、刺身として食べるのはおすすめできない。

いよいよ三枚おろし

表面の身(上身)をおろす

背側の身を切る

プロのさばき方の基本は腹→背→背→腹の順。

でも、初めての場合、腹側は背に比べて包丁の入れ方が少しだけ入れづらく、わかりにくい。

最初は身が厚くて包丁の刃の入れる場所がわかりやすい背側がおすすめ。

なので今回は背→腹→腹→背の順。

まな板のフチに頭側が右、お腹が向こう側になるように置き、背ビレの上側のに軽く切れ目を入れる。これは次の作業のための目印。アジの身は切らずに皮だけが切れればいい。

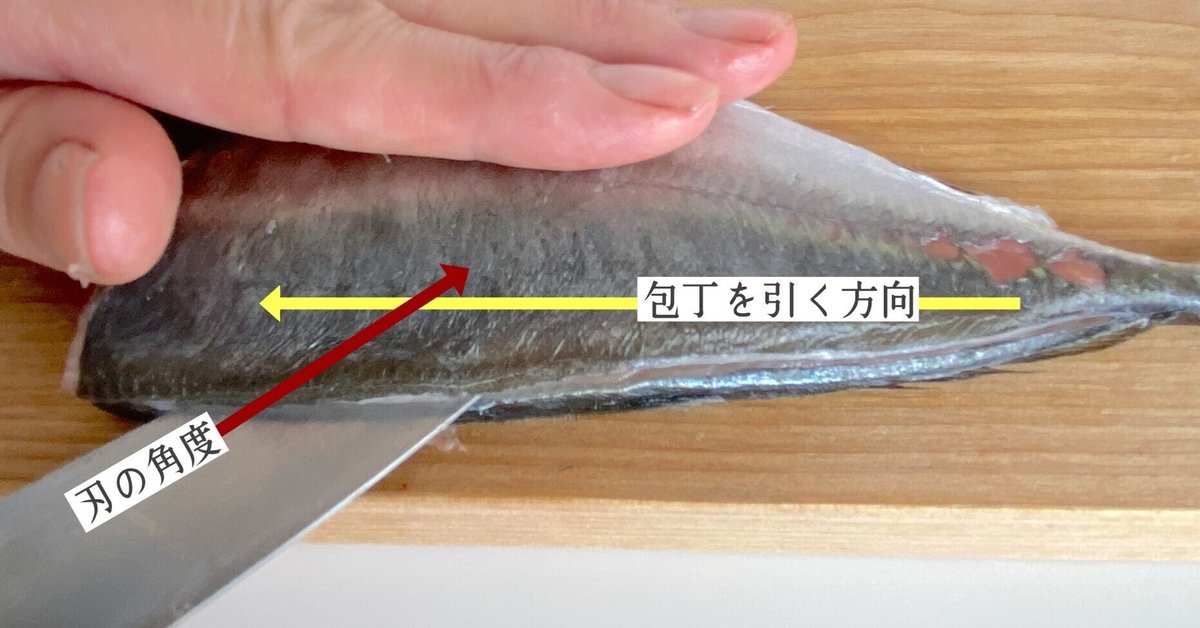

左手で軽くアジを押さえ、包丁の刃を当てて尾に向かってすっと引く。

細かく言うと、包丁を引くのではなく、包丁を持った手を腕ごと引く。

包丁だけで切ろうとすると失敗する事が多い。

この時刃を少し下に向けると中骨に当たり皮だけが切れるので失敗が少ない。なので最初はぜひこちらの方法で。*写真は刃を立てていません。

線が引けたら切れ目の頭側に包丁を差し込む。

身を“切る“ことは考えず、中骨に沿って刃を差し込むだけでOK。

入れる場所がわからない時は頭側から覗いてみるとすぐにわかる。

包丁がうまく入ったら、刃先が背骨に当たり、中骨の上にぺタリと刃がのった状態になる。骨の上に置いた状態のまま包丁を尾の方に引く。

引けば必ず身は切れるので無理に切らない。

ここでも包丁は常に一方通行で。一度引いた包丁を押して切ると断面が崩れてしまう。切れなかった場合はその部分にもう一度刃を当てて同様に引く。

身が切れると包丁を引いた時に背骨に刃先が当たるのがわかる。

腹側の身を切る

身を180度回して尾が右手側に来るように置き、表面同様に包丁で線を引く。

尾側に包丁を入れるだけで背側とやることは同じ。

線が入ったら刃先を中骨の上にのせるように入れる。刃先は背骨に当たるように。

包丁で引いたラインから中骨のすぐ上に刃を差し込む。

残念ながら尾側は目で確認できないけれど先ほどやった事を思い出して。

不安な場合はちょっと包丁の下を覗いて中骨が見えていればOK。

何度もやっていると中骨に包丁があたっている感覚がわかってくる。

そのまま骨の上に包丁を置いたまま力を入れずに包丁を引く。身を切ろうと意識すると力が入って包丁の刃が上をむき、中骨に身がついてしまう原因になる。

繰り返すが、一度で切れない場合は何度か同じ動作をすればキレイに切れる。

中骨を外す

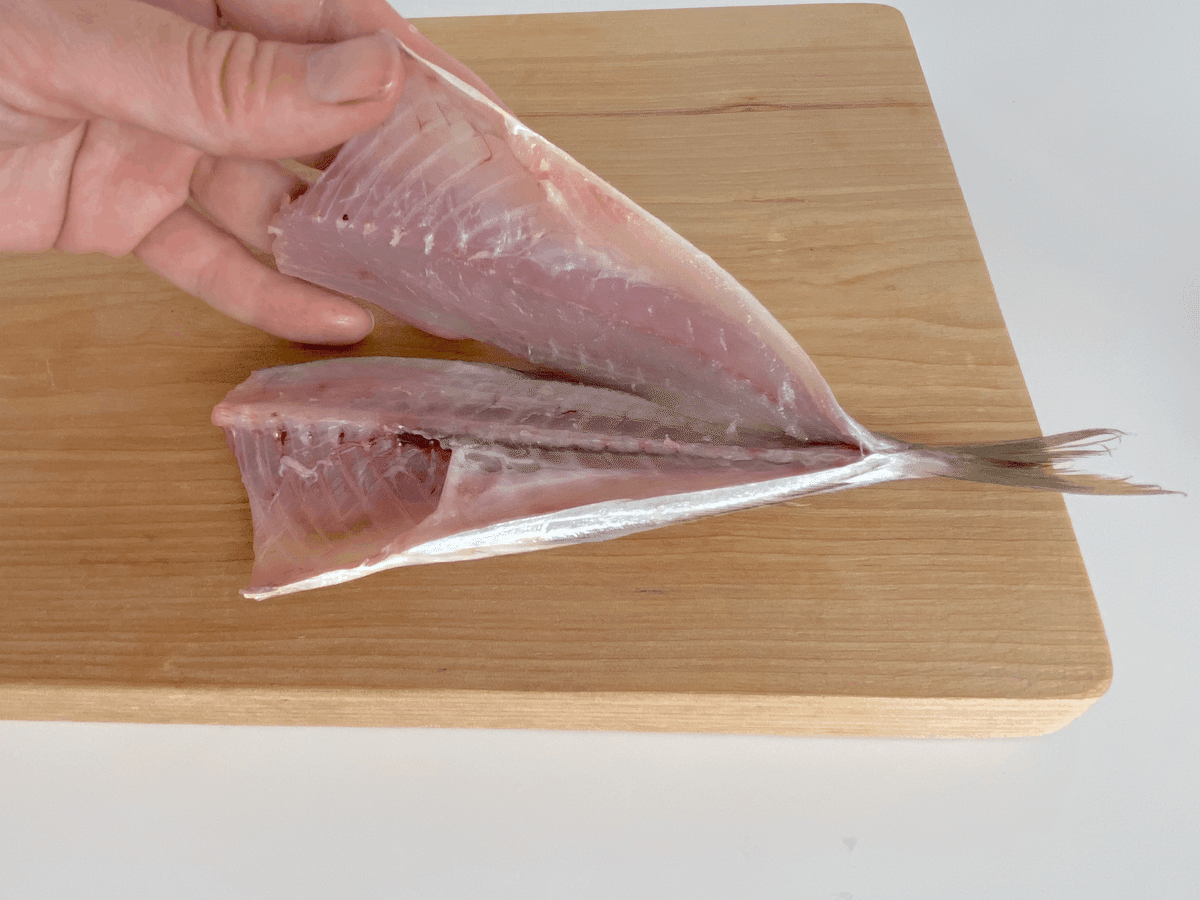

続いては身を外す作業。

身が繋がっているのは真ん中の背骨のラインのみ。

これを刃先で外す。

まずは刃を尾の側に向けて包丁を差し入れる。(逆さ包丁)

逆さじゃなくてもいいのではないか、とも思うが不思議なことに逆さにする方がきれに身が切れる。

*うまく包丁が入らない場合は、“背側の身を切る“か“腹側の身を切る“のどちらかで身が切れていないのでもう一度確認する。

切れたら包丁を抜き、刃が左側に向くよう向きを変え、背骨に刃を乗せたまま左に向かって進める。

身はすでに切れているので力はほとんどいらない。

半分まで来ると包丁が進まなくなる。これは、腹骨に刃が当たったから。

この時点で刃先を軸に斜めに10〜20度ほど浮かし、習字の“はらい“のように軽くはらうように勢いをつけると軽い力で腹骨が外れる。

*腹骨の外し方については真鯛のさばき方もごらんください。

この外し方をすると、骨の様子を確認しながらさばける。

身がはずれたのを確認したら尾側の身を逆さ包丁で切りはなす。

尾を左手で押さえて切り離す方法がスタンダードなのでこちらも少々ご紹介。

包丁を入れやすい角度に魚の向きを変えて切る。

裏面の身(下身)をおろす

今度は裏側。

お腹側から包丁を入れる。

柄を握る手がまな板に当たらないよう、まな板を作業台の手前に合わせて置き、フチにアジを置く。

表面(上身)と同じ工程なので、また同じ内容になるが、包丁で切れ目を入れてから中骨の上に刃がのるように差し込む。

(差し込んだら刃先は背骨にあたるように。)

心配なときはそっーと裏返して刃がどの位置に入っているか見て確かめる。(慣れてきたらこの作業はやらない方が身が傷まない。)

最後に180度まわして背側に切れ目を入れ、今まで通り中骨の上に刃がのるように差し込む。

そのままの角度で頭側に腕ごと包丁を引く。

尾を左手で押さえて背骨の上を刃先が通るように身を切り離す。

また細かいことを言うと、中骨は背骨の中心から出ているため少し下に傾いている。

この角度に合わせて刃を入れるとスッと骨が外れる。

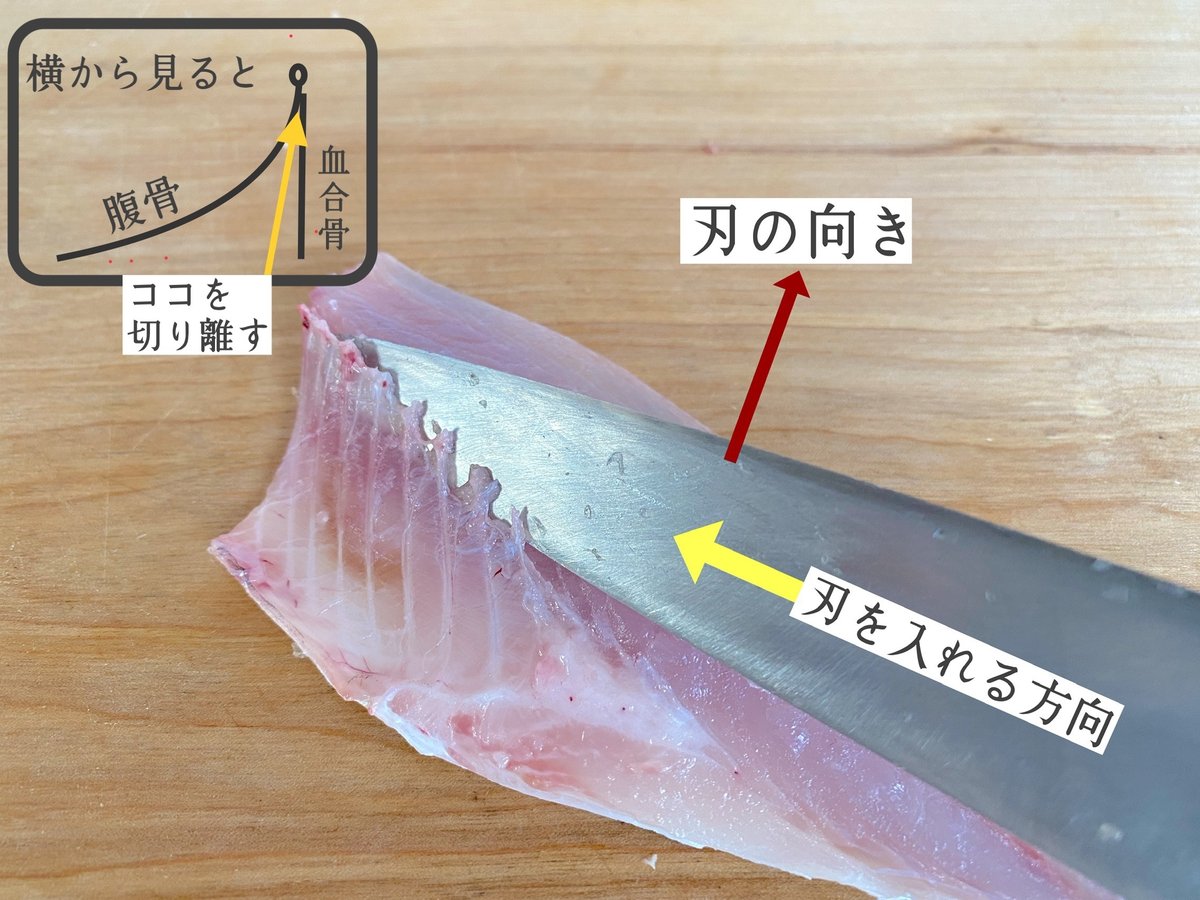

腹骨をすきとる

身を外したら腹骨をすきとる。

中骨は血合骨がつながった状態。逆さ包丁で切り離す。

切ると言っても、実際は腹骨の角度に合わせて包丁を逆さ包丁で差し込むだけ。

*腹骨が途中まで切れてしまった場合は次の工程へ進んでください。

骨を切り離したら刃の向きをもとにもどし、腹骨の付け根に刃を合わせる。

切り終わりに包丁を立てると切り口がキレイに仕上がる。

三枚おろしの完成

三枚におろしたアジの保存法

もうここまでの作業で疲れ切ってしまった人も多いと思う。

ここで終わりにするならば、全体に薄く焼塩(サラサラしている塩)をふり、キッチンペーパーにはさんでからラップに包み、保冷剤をあてて密閉容器に入れて冷蔵庫に入れておけば次の日にそのまま加熱調理に使える。

薄く塩をふるのは中の余分な水分を外に出すため。

キッチンペーパーに挟むのは出てきた水分を吸うため。

時間があれば塩が溶けるまで置き出てきた水分をふき取り、外側が皮になるよう上身と下身を合わせ、キッチンペーパーに包んでからラップに包む方がよりベター。

青背の魚は脂が酸化しやすいので刺身にするならば、当日に食べきる。

どうしても今日は食べきれないけれど明日も生で食べたい、という場合は両面を30秒位ずつさっとお酢に浸してからラップに包んでおくといい。

表面がお酢でコーティングされ、中の身は酸化しない。

食べる時に薄皮を手ではがし、血合骨を切り落とせば即席のレアな酢締めができる。

*近年はアニサキスがアジに生息していることも多いため、刺身や酢締めを食べる時は買ってからなるべく早く内臓を処理し、(内臓にいるアニサキスが時間が経つと身に移動してくる)刺身を切るときにも目視をして確認する事をおすすめします。

アニサキスがいると身の色がそこだけポツリと少し変わっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上、三枚おろしの解説でした。

長々と読んでいただきありがとうございました。

疑問点、感想などありましたら随時記事を改良していきますのでコメント、いいね、シェアなどして頂けたら嬉しいです。

※追記 揃えておきたい道具 準備についての記事を下記に移動しました。

揃えておきたい道具

・家にある包丁

包丁の種類は三徳包丁、ペティナイフなど何でもOK。

できればトマトの皮がすっと切れるものを。

切れない時は簡易的な研ぎ機で良いのでさっと研いでから使う。

・まな板

木製の方が魚が滑らず安定するのでおすすめと言いたいところだが、衛生面を考えるならばプラスチックが無難。どちらを使う場合もまな板の下には滑り止めシートや濡れぶきんを敷く。

・汚れてもよい布巾

魚の匂いが付くので普段使っているものとは別のものを。

・キッチンペーパー

魚の水分を拭きとる。

・新聞紙などの紙

頭を落とすときにまな板が汚れるのを防ぐ。

・おろした魚を入れておくバットや保存容器

・ごみ箱、ゴミ袋など

魚の骨やヒレで袋が破けてしまうこともあるので。厚手の袋にまとめて入れ密閉してからゴミ袋に入れると良い。生ごみ用の臭いの漏れないゴミ袋がおすすめ。

道具の準備

・木製のまな板は一度水に通して軽くふく。

匂い移りを防ぐため。

・布巾を濡らしておく。

汚れた場所や手、まな板をこまめに拭くため。

・包丁が切れるかチェック。

切れない時は軽く研ぐ。