- 運営しているクリエイター

#読書

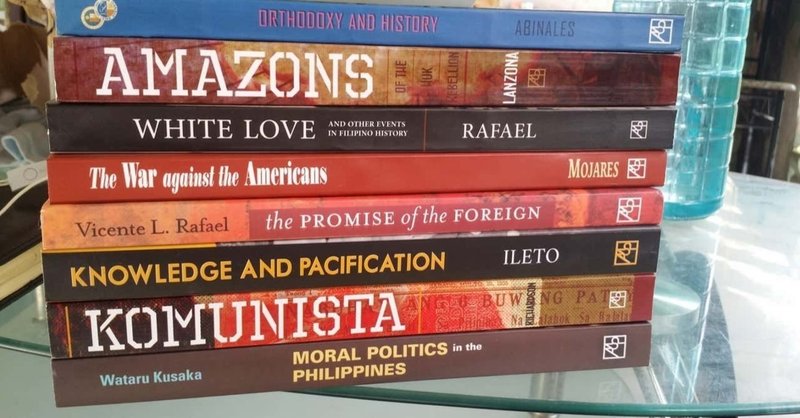

書評:アミタブ・アシャリアのThe Making of Southeast Asia: International Relations of a Region

書評です。 元々は2000年に出版され、かなり大規模な加筆修正の上、2012年にコーネル大出版とISEAS出版から協同で再版されたアミタブ・アシャリア教授(アメリカンユニバーシティ教授)のThe Making of Southeast Asia: International Relations of a Regionを紹介、批評します。 この本は、東南アジアにおける地域統合プロセスの通史を書こうとした野心的な作品です。そして、東南アジアの地域統合の通史として見た場合のこの