真夜中の読書感想文

久しぶりに読書感想文を書いた。

それは、私の大切な友人に宛てたものだ。

書き方など覚えていなかったが、とにかく私は読んだ本の感想を伝えるべく、必死になって書いていた。

夜の10時から書き始め、書き終えた頃には、気がつけば夜中の3時になっていた。

6000文字、原稿用紙にすれば15枚分にも相当する。

私は書き終えた後、安堵の息を漏らしたと同時に、不安の震えを感じていた。

私は小学生の頃、夏休みの宿題で最も嫌いなものは読書感想文であった。

何せ、読みたい本は課題図書の中から決められ、読みたくもない本の感想を原稿用紙5枚分も書かなければならない。

「面白かったです」という嘘を、285行書けば原稿用紙が目いっぱい埋まるのだが、そんなこと先生が許すはずもなく、私はしぶしぶ感想文を書いた。

中身といえば、ほとんどがあらすじと場面紹介である。原稿用紙一枚分の場面紹介に、1/3ほどの嘘っぱちの感想。当然、評価は低いものだった。

そこから十数年と時が経った。

読んだ本の数を数えればゆうに数百冊を超えるだろう。

けれども、どの一冊にも私は読書感想文なるものを書いたものがなかった。

読んだ本の記憶は薄れ、そして風化していく。

読み終わった後の感動でさえも、心の中から消えていく。

私にとって本とは何なのだろうかと、考え込んでしまう日々が続いた。

「この本の感想が欲しい」

私に突如として送られてきたメッセージには、少しばかりの焦りを感じた。

何せ、本を読んだ後の感想など、自分の心の中で呟くだけで、人に語ったことなど一度もない。

だが、私が貸した本である手前、「書けません」などと言うことなど出来るはずもなく、二つ返事で「いいよ」と返した。

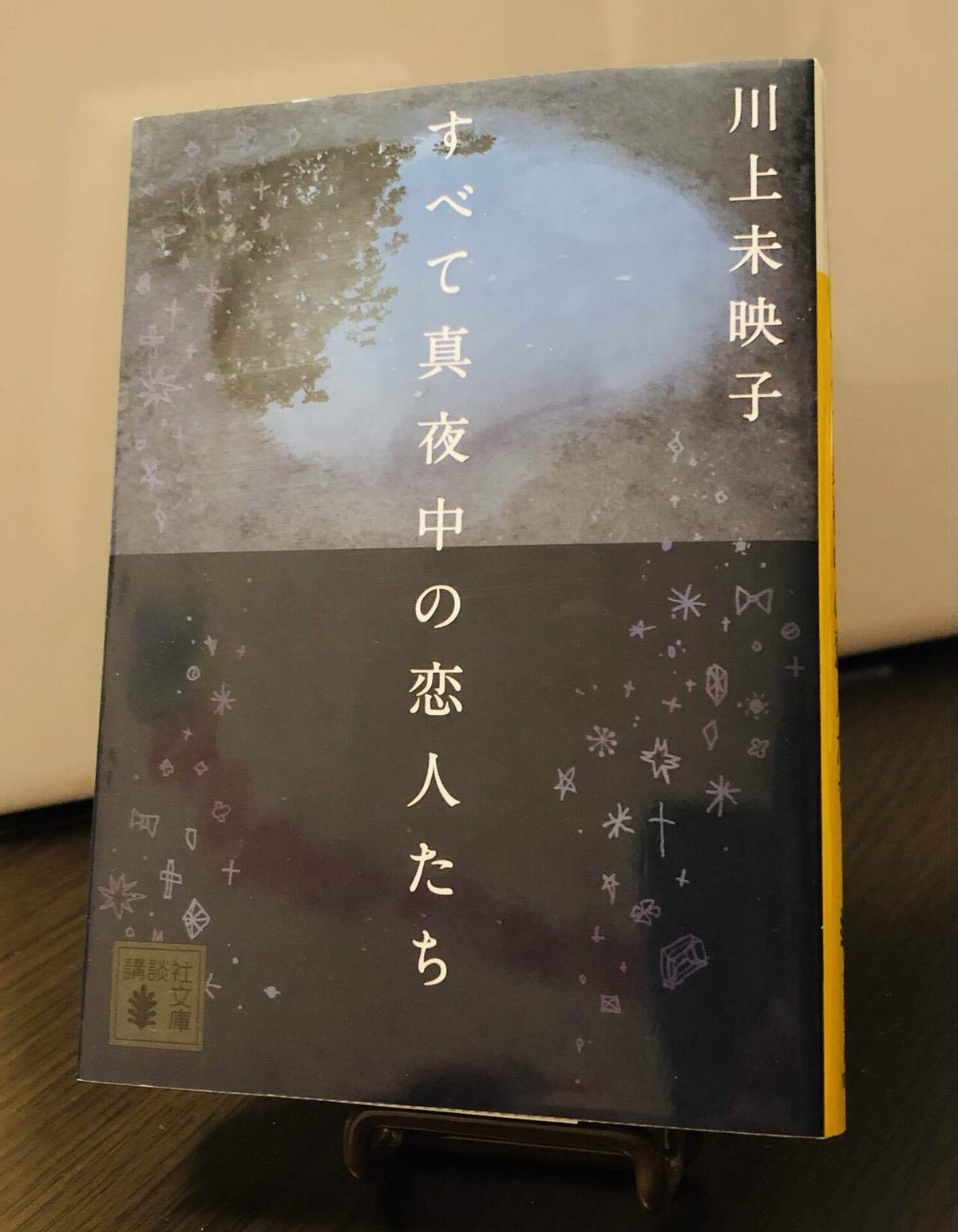

私が友人に貸した本は川上未映子の「すべて真夜中の恋人たち」である。

数々の文学賞を受賞している作家なだけあり、文章力が非常に高く物語の構成も非常に綺麗な作品に仕上がっている。

物語の内容は、主人公である「入江冬子」が「三束」という妙齢の男と出会い、過去と向き合いながら愛を探していくという物語である。

この作品は、恋愛小説特有の「輝いている女性」というものは登場しない。

登場してくるそれぞれの人間が、取り巻く環境の中で好かれ嫌われながらも、必死に現実を生きていることが描かれている。

特にこの話の軸となるのが、主人公である「入江冬子」と、仕事仲間である「石川聖」である。

2人とも女性なのだが、それぞれの生き方も、考え方も対照的なのに、なぜか仲良く惹かれあっている。

「入江冬子」は引っ込み思案で、言葉を出さず、受け身な性格であることから、周りから"何を考えているのかわからない人"とレッテルを貼られ、職場いじめに合っており、はたまた「石川聖」は何でも思ったことを口に出してしまう性分で、弁が立つのもさることながら顔立ちがよく美人であることで、同性からは嫌われの的となっていた。

恋愛においても、たった一人を一途に愛する「入江冬子」と、気に入った人をつまみ食いする「石川聖」と、対照的な性質を持っていた。

私は、この作品を感想文にすると同時に、ふと過去のことを思い出していた。

今でこそ、私はどちらかといえば「石川聖」の性格に近い。

嫌なものは嫌と言い、好きなものは好きと言う。

「口に出さねば、思っていないことと同義」という信念の下、私は人と付き合っている。

だが、私の本質は「入江冬子」のほうが近いのだ。

引っ込み思案で、傷つくことを恐れ、嫌いなものは我慢し、誰も頼らない。

それは、私が小学生の頃から受けていた"いじめ"の経験からくるものであった。

人格とは、遺伝と環境によって決定する。

私がこの本を通して感じた、恋愛に対しての向き合い方や生き方、幸せの形というものを感想文に記すにあたり、どうしても友人には私の過去を知ってもらう必要があった。

私の2面性なる、光と影の人格。

私は、書いている最中に涙が出た。

こんなにも惨めで格好悪く、苦しくて痛い過去を思い出したくもなかった。

それでもなお、その友人にこれを伝えたのは、信頼という曖昧で一方的な私の感情が先行したからである。

私は自分の過去を、誰にも話したことがなかった。

知られることを怖れていた。

私は、この時初めて読書感想文を書きあげることが出来た気がした。

自分の過去の経験と向き合い感じたこと、そしてそこから私はこのように変わり、そしてこの作品を通じてこう考えていると、はっきりと感想文の中で主張した。

そこにあらすじなんてものは介在しない。

私が感じたありのままの全てを殴り書いた。

書き終えた私は、震える指で送信ボタンを押した。

私の惨めな過去を知ったのなら、気持ち悪がられるだろうか。

弱い人間なのだと思われたか、彼女は私を嫌うだろうか。

そんなことが、未だ私の心の中で錯綜している。

私は真夜中に一人、外に出た。

三日月の黄色、街頭の白、踏切の赤、それぞれの光が黒の世界の綺麗な地上の星となって輝いている。

なんて眩しくて、美しいのだろうか。

何でもない真夜中が、私の涙を誘った。

孤独で惨めで弱かった私が歩いたいつかの真夜中の足跡を、私は一歩ずつ踏み締めていく。

イヤホンから流れる名も知らぬピアノの旋律は、夜の呼吸のように鳴り響き、子守歌のように私を優しく包んでいた。

いいなと思ったら応援しよう!