邪馬台国は見つかっていた【15】佐賀ルートは的外れなのかを検証する

ゆい:

おじさんの言うルートは、どちらも日本史の教科書に載っている有力候補地とまるっきり違うじゃない。

レン:

佐賀県を縦断して、有明海に抜けているじゃないですか。これはさすがに的外れですよ。

おじ:

そうかい?この佐賀ルートは、より倭人伝の記述に近いんだよ。

ゆい:

1里=50mが間違っていたんじゃない?

おじ:

こうして当てはめてみると玄界灘から有明海に抜ける距離と一致しているし、複雑な北九州の地理条件も満たしている。1里=50mは、むしろ精度が高いと言えるだろうね。

ゆい:

そうなのかな……?

おじ:

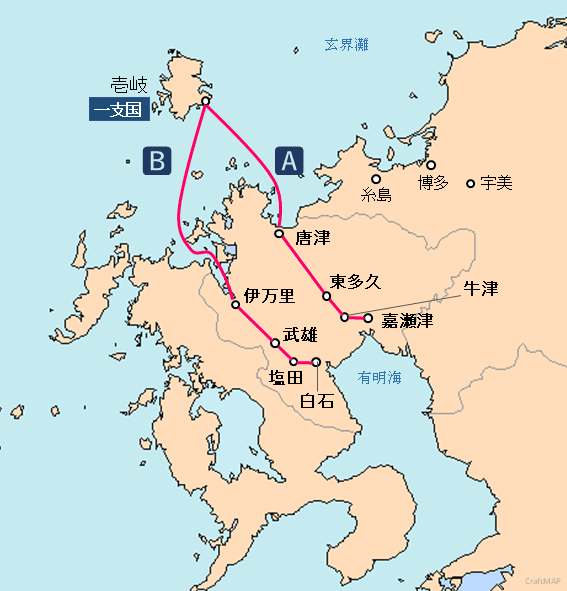

候補のルートが2つあるけど、進みやすさ、地理的条件、歴史の長さから考えて

A 唐津-東多久-牛津-嘉瀬津

のルートの可能性が高いんだ。

レン:

じゃあ質問しますけど、まず佐賀ルートのこれらの地域は倭人伝の国名と全く違いますよね。類似した地名が一つもないのは、おかしいんじゃないですか?

おじ:

その件については……誠に残念です。

レン:

それだけ!?

おじ:

レンくんの指摘はもっともだ。ただし、3世紀当時の中国語で書かれた地名が今日まで残っているという保証はない。類似の地名に頼って国々を探すのは、むしろ危険だと僕は思うよ。

レン:

では、もう一つ。福岡ルートには遺跡が多くて、銅鏡や銅剣もたくさん発見されているんです。でも佐賀ルートの地域には、それらしい遺跡や出土品はありませんよね。

おじ:

確かにそうだね。ただ、僕が以前、現地調査をした限りでは多久地方や牛津にも出土品はあった。しかし、そのほとんどが昭和の初めまでに掘り起こされるか、炭鉱のボタ山の下になっていたんだ。掘り起こされた出土品も民家の土蔵に入ったり、小学校に展示されたりして、学術調査の対象にはならなかった。一方、福岡県は早くから学術調査の対象とされ、遺跡の発掘が積極的に行われた。だから福岡県は豊富な出土品があるんだよ。

ゆい:

そういう事情があったのね。よくよく見たら、福岡ルートは進む方角が倭人伝の記述と違うね。

おじ:

うん。福岡ルートは地名の一致という点では非常に優れているんだけど、倭人伝に書かれた方角を修正しないといけないんだ。それに、もし伊都国が糸島で奴国が博多だとしたら、壱岐から直接船で行った方が陸路を進むよりも、はるかに早く着くと思わないかい?

ゆい:

確かに唐津から30kmの距離を博多まで歩くと遠回りね。福岡ルートはあまり合理的じゃないのかも。

おじ:

一方の佐賀ルートは、方角修正は不要だし、行程の矛盾もない。さきほどの①~⑥の地理的条件にもぴったりなんだ。

ゆい:

なんだか佐賀ルートの方が正しいような気がしてきた。

おじ:

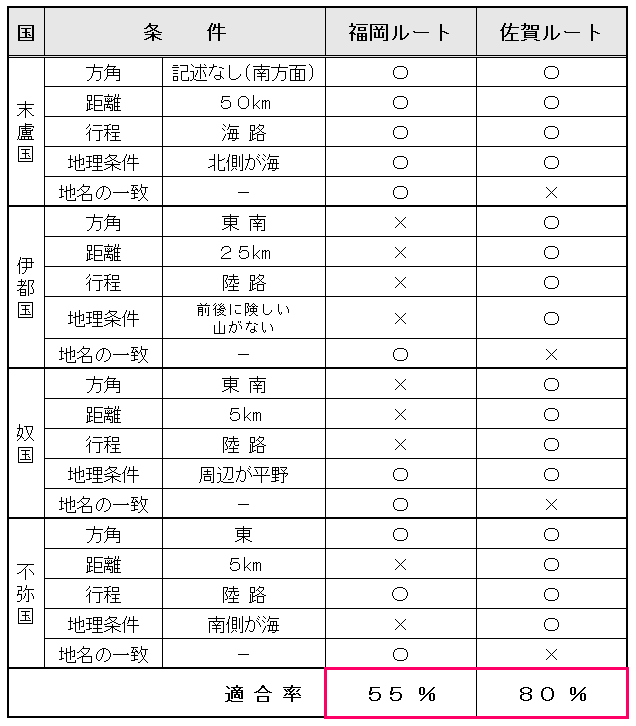

それぞれのルートが倭人伝の記述とどれだけ合致しているかを、次の5つの条件で比較してみたよ。

方角

距離

前の国からの行程に矛盾がないか(陸路又は海路)

地理的条件を満たしているか

地名の一致

ゆい:

この表を見ると、やっぱり佐賀ルートの方が優勢ね。

おじ:

佐賀ルートはこれまでの有力候補地とは全く違う場所だったので、2人とも意外に思ったかもしれないね。けれどこの表のように総合的に比較しても、佐賀ルートが末盧国~不弥国の候補地として適していると言えるんだ。

レン:

うーん。佐賀ルートが倭人伝の記述に近いことはわかりました。けれど、このまま有明海に出ても結局は「船で南に30日」という問題にぶつかりますよ。

ゆい:

そうね。重要なのはここからじゃない?

おじ:

では、残る投馬国と邪馬台国を探しながら「南に船で30日問題」と「会稽東冶の東問題」に取り組もう。邪馬台国探しもいよいよクライマックスだよ。

【12】~【15】のまとめ

・100里の換算値は5km

・九州上陸後のルートは佐賀県を縦断する

① 末盧国 = 唐 津

② 伊都国 = 東多久

③ 奴 国 = 牛 津

④ 不弥国 = 嘉瀬津

※見出しの写真はみんなのフォトギャラリーから、inumosさんの写真を使わせていただきました。ありがとうございます。