[100日以上続いた!]ジム通いは無理でも、筋トレを続けるためにやったこと(後編)

昨日の100日筋トレ記事の続き。始めるだけでなく、継続するためにやってきたことを紹介します。

再掲ですが、筋トレ記事の目次はこちら。

目次

【始める前に】(ここまで前編)

1.調べすぎない 2.正しそうなメニューに出会う 3.組み込む時間を決める

【始めたあとに】(ここから後編)

1.小さく始める 2.辞める条件を作らない 3.忘れない仕組みを作る

【続けるために】

1.周りを巻き込む 2.変化を楽しむ 3.調整していく

【筋トレ後の変化】

まとめも再掲しておきます。

あまり考えずに7分間トレーニングのアプリをダウンロードして、とにかく辞める理由を作らず毎日やることで習慣化し、周りを巻き込んで楽しみながら内容を調整してたら、いつの間にか100日以上続いてた。

上記がほぼ内容すべてです。が、もうすこし細かく見たい方は、以下からどうぞ。

[100日以上続いた!]ジム通いは無理でも、筋トレを続けるためにやったこと(前編)|Toshimitsu Kimoto|note

ということで、ここからは、始めるだけでなく、継続するためにやってきたことを紹介します。

【始めたあとに】小さく始める:アプリの30日間プログラムを活用

継続の邪魔をする大きな敵の一つは「飽き」です。毎日同じプログラムをずっと続けるのは、飽き性の僕にはきっと耐えられません。

そこで、7分間トレーニングではなく、アプリに課金(310円)すると使える「30日間プログラム」をやることに。

30日間プログラムは7分間トレーニングをベースに、毎日異なるプログラムを提案してくれます。

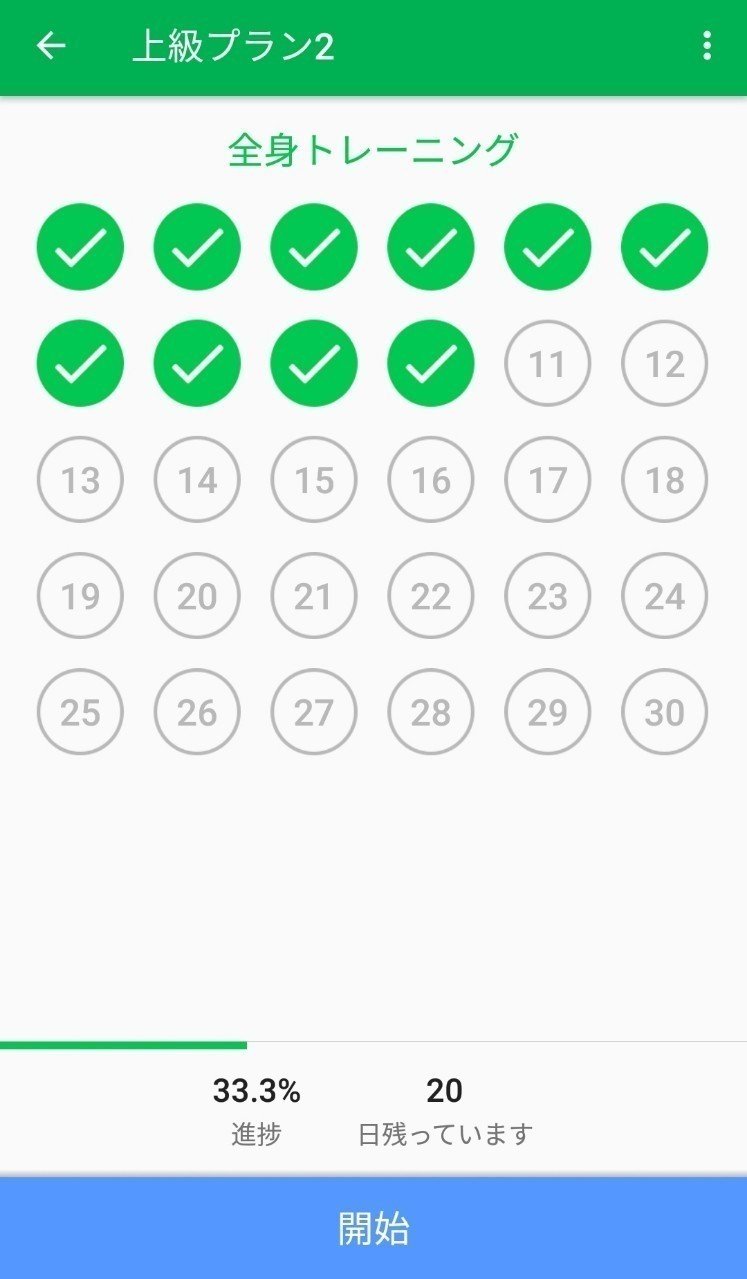

▲上級プランは10日終わりました▲

はじめは非常に楽なトレーニングで、初心者にも非常に優しい入り口になっています。

が、途中で少しづつ鬼メニューになっていきます。しかし、鬼メニューにたどり着くまでに自分が成長しているので、ハードなメニューでも頑張ればなんとかできるレベルになってるんですよね。終盤は本当に辛いんですが。

ちなみに週1回ぐらい訪れる休息日は救いです。アメとムチを使い分ける鬼コーチのようなアプリになっています。

このプログラムを使って、毎日アプリが言うとおりにやるだけ。

毎日自分でメニューを考えたりする負担もないので、とにかく続けやすいです。

勝手に負荷も上がっていくため、低負荷のトレーニングに甘んじてしまうのを防げるところ、言い換えると辛いけど頑張ればできるメニューをし続けられるのもいい所です。

【始めたあとに】辞める条件を作らない

あとは、本当に毎日やるだけです。

毎日やるために、「やる」以外の選択肢を潰しにかかります。

僕は「子供の保育園に送るまでに絶対にプログラムをこなす」ということを決め、朝に必ずトレーニングをやると決めて続けています。

朝子供が起きる前にできないときは、子供の食事中にトレーニングをやります。

体調が悪いときは、無理して「30日チャレンジ」をせず、「7分間トレーニング」をするようにし、「とにかく毎日やる」「辞める理由を作らない」というスタイルだけは崩さないよう心がけました。

特に最初は、毎日の習慣になるまでとにかく続けることが大事だと思っています。

統計によると、運動を習慣にしようとした人の約半分は、半年から一年以内にあきらめてしまうようだ。意外でもないが、最大の理由は、いきなり高強度の運動を始めてしまうところにある。体にも心にも無理がいき、結局、投げ出してしまうのだ。運動生理学者のエケカキスは、運動の強度と不快感との関連に研究の焦点を当てている。有酸素から無酸素に移行するときにどう感じるかは人それぞれだが、その境界を超えると、ほとんど全員が心理テストではマイナスの感情を報告し、主観的運動強度指標(おもに疲労感による)では高い点数をつけた。そうなるのは、脳が緊急事態として警戒を促すからだ。運動をつづけるために気をつけるべきポイントは、低強度の運動でも不快な気分になるようなら、インターバルトレーニングなどの激しい運動は取り入れないことだ(やめてしまうよりは、低強度でもつづけていた方がはるかにいい)。

「脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方」ジョン J. レイティ (著), エリック ヘイガーマン

【始めたあとに】忘れないようにする

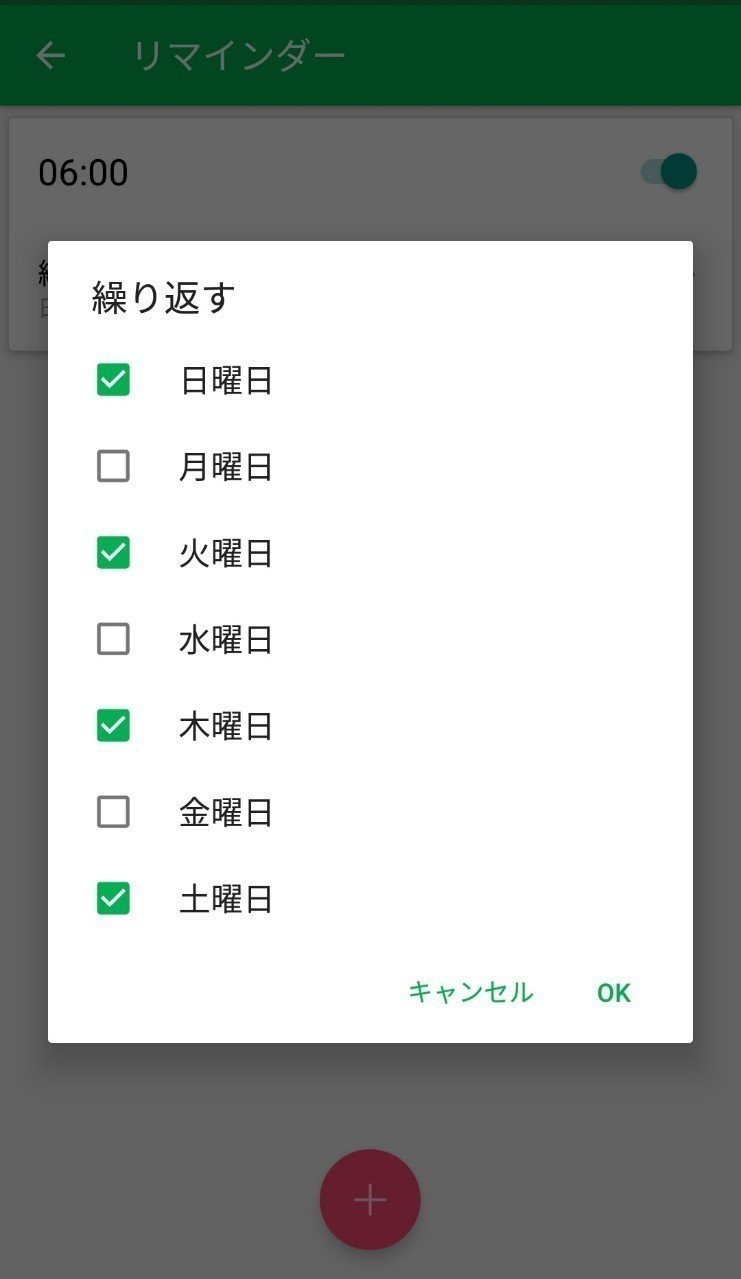

また、「忘れること」も習慣化の天敵です。

筋トレをカレンダーに設定するほか、アプリのリマインド機能で、毎日嫌でも忘れないようにしています。

▲毎日、6時にリマインドされます▲

【続けるために】周りを巻き込む

より続ける意志を強く持つため、周りに宣言したり巻き込んだりするのも有用だと思います。

僕は、筋トレtweetをしたり、トレーニングのとき子供に背中に乗ってもらったりして、周りを巻き込むようにしました。

ちなみに「プランク」中に2歳児に乗られると、地味に辛くて声が漏れます。4歳児に乗られると耐えられずに死にます。

▲プランクはこれ▲

話はそれましたが、周りから「筋トレしている」と思われることで、継続を後押しし、下手にやめられない状況になります。

周りから「何やってんの?」→「またやってんの?」→「今日もやるの?」→「ちょっとやってみたい」→「今日はやらないの?」と言われるぐらいまでになれば、習慣化している状態です。

【続けるために】自分の変化を楽しむ

筋トレを始めると、心体ともに変化があります。

この数ヶ月、「そんな肩幅広かったっけ?」「痩せた?(やつれてるけど大丈夫?)」と言われることが増えました。

また、精神的にも余裕ができます。メンタルへの効果は研究でも明らかになっているようです。

はい、筋トレはメンタルヘルスに悪影響を与える可能性が高い「焦燥感」「不安感」「慢性疼痛」「認知機能」「睡眠の質の低下」「自尊心の低下」などについてポジティブに働くという多くの研究があるんです。

「超 筋トレが最強のソリューションである 筋肉が人生を変える超・科学的な理由」Testosterone (著), 久保 孝史 (著)

過剰にやると、こんなのになるのかもしれませんが、僕は過剰にやらないのでわかりません。

でも、「自分の身体にポジティブな変化があるのは成長期以来かも?」とか考えると、貴重な体験をしている気分にもなれます。

こんな風に変化を楽しめれば、筋トレ自体は辛くても「明日も続けよう」「今日もやろう」という考えになれます。

【続けるために】調整していく

実際にやってみないと気づけないことも多くあるので、軌道に乗れば調整をしていきます。僕自身も、自分の習慣を変えてみて初めて、自分について分かることが結構ありました。

ひとから成り立つシステムを理解する最良の方法はそれを変えてみることである(Kurt Lewin)

たとえば僕の場合、結局カレンダー通りの時間に筋トレできませんでした。そこで、「家族の朝食中に筋トレをする」というスタイルに変えました。

新しく何かを始めるとき、何かの時間を捨てる決断をしないと、既存の習慣を優先してしまって結局続かないことは目に見えていたので、早朝の自由時間に筋トレを組み込んでいます(※)。

※後編に書きますが、やっぱり怠惰な自分は最終的にこのカレンダーを守っておらず、家族の朝食中に筋トレするのが習慣化しました

現時点では習慣化の段階は終わったので、もっと効果を出す(筋トレを無駄にしない)ために、先週から頻度を落とすことにしました(毎日→週4)。

▲先週から週4回に調整▲

ただし、はじめから「最適な頻度」をめざすと、習慣化するのが難しくなるため、僕は最初はあえて「毎日やる」のが重要だと思っています。

「今日は筋トレの日だったかな?」と思い出す余地さえ残さず、毎日やることで、「自分にも周りの人にとっても筋トレが当たり前にすること」が最優先です。

また、「自分に最適な方法」は、ある程度やってみないと見えてこないというのもあるので、「調整は継続の後」が良いと考えています。

【筋トレ後の変化】

この(長い記事の)ように、幾重にもリスク回避の積み重ねて、今も筋トレを継続できています。無事、昨日も筋トレを遂行できました(やった!)。

ということで最後に、メリットやデメリットも振り返ってみます。

メリットとしては上で紹介した「心身の変化」のほか、狙い通り疲れにくくなり、4歳児(17kg)が溝の口で寝てしまっても電車を乗り継いで品川近辺まで抱っこして帰ってこれるぐらい(※)の体力はつきました。抱っこ移動は改札と玄関が結構辛いですが、2週連続で抱っこ移動を完遂しました。

※大阪なら、新大阪で寝てしまっても上本町に帰れるぐらい?

デメリットとしては、最初の方は、体重が減ってしまったり(今は食事回数を増やして増量できた)、体型が変わるので服が合わなくなるというデメリットがありました。特に、太ももやふくらはぎが太くなってズボンがきつくなりました。

コストも非常に小さいです。この記事を書くのには数時間かかっていますが(泣)、僕がやっているのはアプリに言われるがまま毎朝5分~20分筋トレしているだけです。

ということで、やっぱりまとめると、この部分に集約されます。

あまり考えずに7分間トレーニングのアプリをダウンロードして、とにかく辞める理由を作らず毎日やることで習慣化し、周りを巻き込んで楽しみながら内容を調整してたら、いつの間にか100日以上続いてた。

上記がほぼ内容すべてです。

[100日以上続いた!]ジム通いは無理でも、筋トレを続けるためにやったこと(前編)|Toshimitsu Kimoto|note

とはいえお金も時間も余裕がある方は、パーソナルトレーナーやジムに通うのが一番なのかもしれません。多分そっちのほうが効率よく体系を変えられたり、無駄な間違いも避けられる気はしています。

僕もパーソナルトレーナーは一度体験してみたいとは思うのですが、自分の意志の弱さを知っているので「一度体験」で終わってしまう予感しかしないんですよね...。

僕は独学でこの方法まで来てしまったので、時間の限られた共働き子育て世帯でもできることや、他に適切トレーニング方法はあればもっと工夫していきたいなと思っています。

この記事を読まれた方で「我が家ではこんなのやってる!」っていうトレーニングの知識でもある方がいれば、ぜひ教えてくださいm(_ _)m

ということで、また長くなったので、今日はこの辺で終わります。