影響を受けたアーティスト

※この記事は4分で読めます

こんにちは写真を撮る人、絵を描く人に限らず何かを表現するクリエイターなら必ず影響を受けたアーティストって一人はいると思います。

今回は僕が写真を撮るうえで強く影響を受けたアーティストをおススメの画集や写真集と合わせて4人紹介します。

4番目の釣崎清隆さんの章は刺激が強いので苦手な方は飛ばしてください。

(注意したので苦情は受け付けません)

歌川国芳

歌川 国芳(うたがわ くによし)

1798年1月1日 - 1861年4月14日

江戸時代末期の浮世絵師

歌川国芳入門書

歌川国芳の良さはとにかくこの【大胆さと力強さ】

画面狭しと描き込まれる妖怪や人間を描き、ユーモラスかつドラマチックな

構図は常識をぶち壊すという意味で見ていてとても刺激になります。

カラヴァッジョ

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ

1571年9月29日- 1610年7月18日

バロック期のイタリア人画家

名画をドアップで見れる100%シリーズ

カラヴァッジョと言えば【テネブリズム】と言われる強烈な明暗対比。

余計な背景を暗く落としメインとなる対象にだけ光を当てる強いコントラスト。

この強烈な明暗対比により生まれるドラマチックでパワフルな作風を僕も意識して写真を撮っています。

土門拳

土門 拳(どもんけん)

1909年10月25日 - 1990年9月15日

昭和時代の写真家

これを買えば大体の作品は見れます

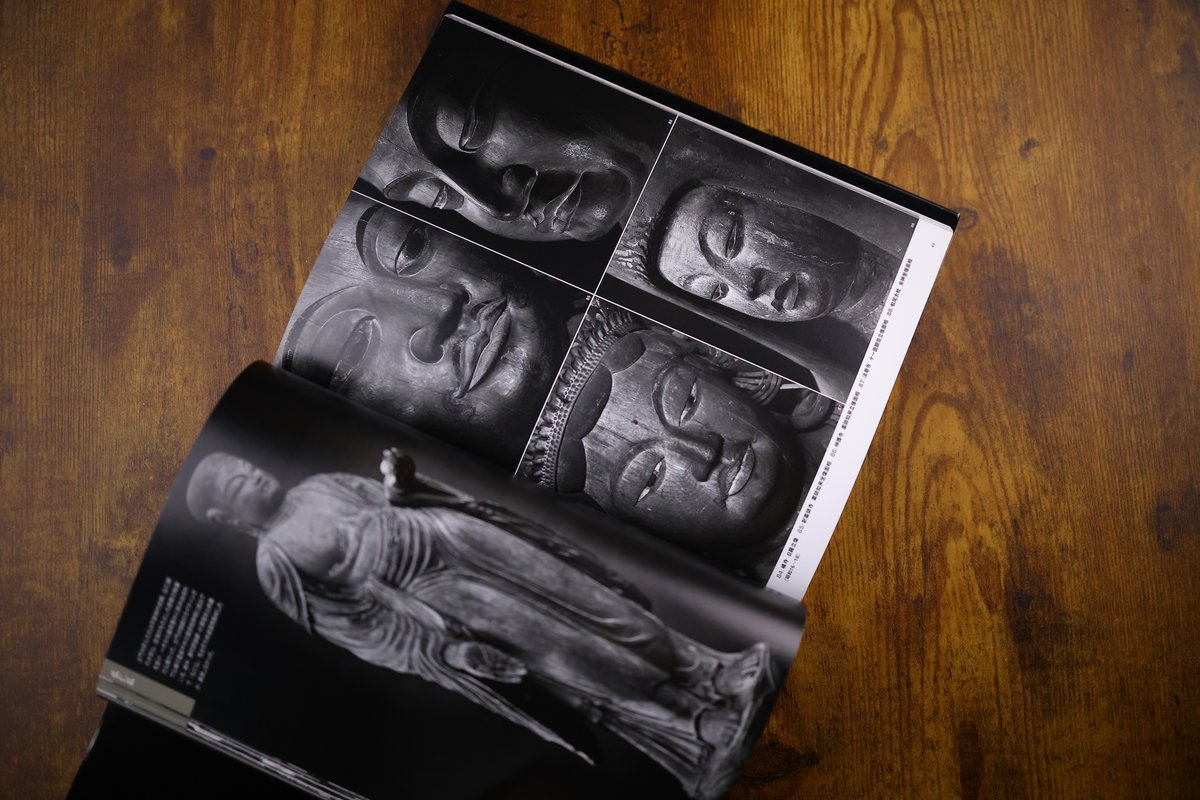

仏像の写真を撮る時普通どうしても全体を入れて撮りたくなると思いますが、土門拳は違います。

被写体の最高にいい部分だけをドアップで撮る、これが土門拳です。

全体を撮るなら誰でも出来ます。

最高に美しい部分だけを切り取って【被写体の魅力を最大限に抽出】する

これも写真の醍醐味ですよね。

釣崎清隆

釣崎 清隆(つりさき きよたか)

1966年生まれ

写真家、映像作家、文筆家。

中身は絶対にお見せ出来ません

釣崎 清隆さんの作品は中身がハード過ぎて載せる事は出来ませんが、内容は世界中で撮った人の死です。

事故で死んだ人、撃たれて死んだ人、解剖された死体そんな写真の数々を撮影するいわゆるアングラ系なのですが、ただのグロいだけの写真じゃないんです。

僕が特に心を奪われたのは、事故で千切れた女性の手を撮った一枚

話だけ聞くとただのグロい写真を想像すると思いますが、違うんです。

観ればわかるし観ないと絶対に理解出来ませんが世界で一番美しい千切れた手なんです。

死に魅せられるとはなにかを教えてくれる唯一無二の写真家。

【メメントモリ】死も哲学であり芸術です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

汚い気持ち悪い怖いそういった感情を持った人も多いかと思います。

しかし負の感情も含めて強烈な魅力で人を引き付けてしまうのも芸術ではないかと僕は考えています。

昨今では【表現の自由】というテーマで議論が交わされることが多くなっていますが、僕は「貴方にとって不快と感じることも、誰かにとっては芸術だけど、その誰かにとっての芸術を貴方は不快と言う権利も批判する権利もあるが、それを辞めろという権利はない」それが表現の自由と考えています。

少し話がずれてしまいましたが、あなたの参考にしているアーティストや芸術とはなにか?の意見があればぜひコメントで教えてください。

他にもまだまだ紹介したいアーティストはいるので第二弾もそのうち書きます。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

面白かったら高評価ボタンを押していただけると励みになります。