これまでの足跡と自己紹介。

最初にこの記事を書いたのは、教員2年目の2019年のこと。あれから4年の歳月が流れた。2020年には初任校の教務主任から「1年につき1本、論文を書いたほうがいい」と言われ、初めて教育論文を執筆、応募した(僕は人文学部卒の人間なので、卒論も文学で書いた)。

結果として入選はしなかったが、論文という形式で書く行為そのものが、今までにないリフレクションになった実感があった。それから論文を書くことがライフワークになり、こうしてnoteの記事を書く習慣もついた。逆に、書くことを控えめにしないと健康に差し支えるほどなので、気をつけている。笑

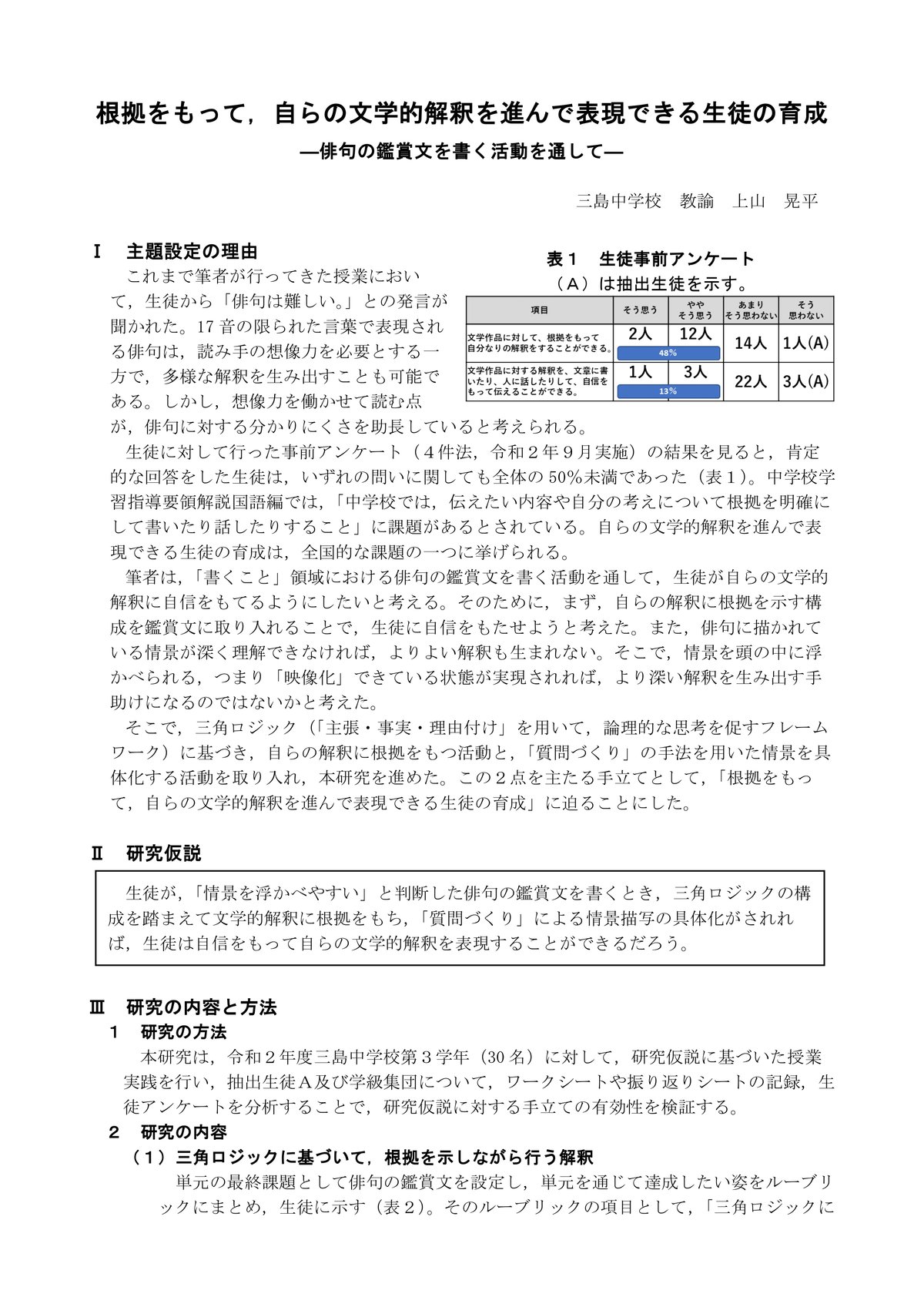

その後も教務主任の教えを守って、1年につき1本は論文を応募してきた。2020~2023年の間に4本の教育論文を書き、そのうち3本が入選を果たした。そろそろ、僕の実績めいた足跡をまとめてもよいのではないかと思い、この記事をリライトすることにした。

以下に今まで書いた論文を掲載しておく。こうしてみると、北条にいる3年間はずっと入選させてもらっている。記事の最後にある文章は、noteを始めたての僕が書いた自己紹介文だ。青臭い感じもあるけど、原体験として忘れないようにしたい言葉としては変わっていない。それもここに残しておくことにする。

演劇的手法の活用を通じて、登場人物の心情に迫る生徒の育成

2021年、柏崎市立北条中学校1年目の実践。上越教育大学の『教育実践研究 第32集』に入選、掲載。

ⅠCTを活用した「読書家の時間」(Reading Workshop)の拡張的実践

2022年、柏崎市立北条中学校2年目の実践。柏崎市教育委員会の「第55回教育実践研究論文」に入選、掲載。

自己紹介

中学校で、国語を教えています。

学校が好きで、国語が得意だったので、教員になりました。

原体験は、高校生のとき。

「漢文を教えてくれ」と同級生に言われ、放課後、教室の後ろにある黒板を使って、私は偉そうに講義をしました。

「分かりやすかったよ、ありがとう」と同級生は言ってくれました。

「ああ、得意なことを教えて、お金がもらえる教員って、いい仕事かもしれない」と、私はぼんやり思いました。

その当時は、講義形式の授業が当たり前だと思っていました。甘い考えでした。まあ、そうした話は追々。

とにかく、それがきっかけで教員になりました。

学校はもともと好きでしたから、教員になっても働くのは楽しいです。

しかし、今の学校は変えなければならないと思います。

部活動をはじめとする長時間労働。教員は、どれだけ働いても残業代は出ません。そして、生徒の人権を顧みないブラック校則、教員の尊大な態度。まだまだ、学校現場にはたくさんの問題があります。

OSが改善・更新されていくように、学校も時代に合わせてアップデートしていかなければなりません。

学校を更新するために、自分ができること。私は、それが「生徒が主役の授業づくり」だと考えています。

教師が知識を伝達するのではなく、生徒が自ら学びを掴み取りに行くような授業。

そんな授業を実現しようと試行錯誤してきましたが、2018年はインプット過多で、独り善がりな実践ばかりだった気がします。

次にチャレンジしたいのが、「ライティング・ワークショップ」という作文教育だということもあり、生徒に「書け」と言う前に、まずは自分で書いてみようと思いました。

そして今、ここに文を載せているわけです。

生徒と共に、読んで、書いて、それらを楽しめる。

そんな授業・学校づくりを実現するために、色々と考え、手を動かす毎日です。

まとまりはないかもしれませんが、定期的に書いていくつもりなので、よろしくお願いします。