レ・ミゼラブル 本とミュージカル(2)

本を読むことにしてからまず考えたのは、全編版にするかそれとも物語部分だけに限った簡略版(?)にするか、ということ。ヴィクトル・ユーゴーの原作は「物語の筋とは直接関係のない歴史的事実の記述が多い」と言われていることを通説として知っていたから。

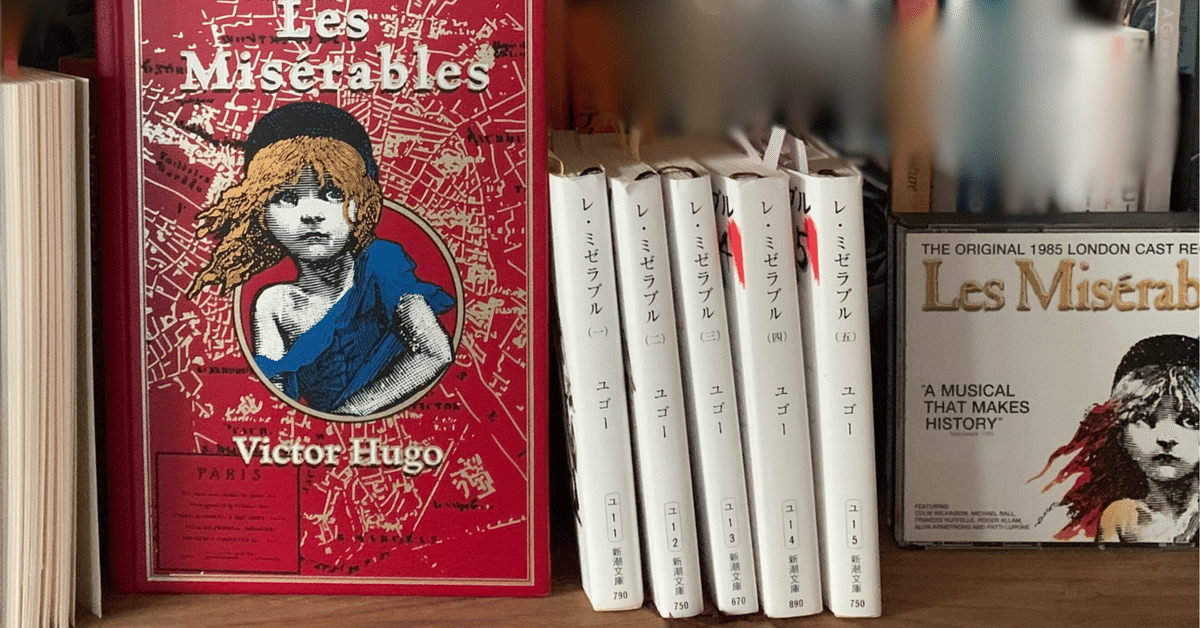

それぞれの翻訳本のレビューなどを色々と見比べた上で最終的には新潮文庫の全編訳に決めた。最初は「物語が好きなんだから本筋だけの本でいいんじゃないか?」とちらっと思ったりもしたが、「内容が削られていてはユーゴーの書いた本とは言えないだろう」という気もして。

文学部で勉強した大学生の頃思っていたこと。文学作品は外国語に翻訳された時点で「別の作品になる」と。その考えを友人の史絵ちゃんに電車の中で話した時のことが30年後の今もはっきり思い出される。当たり前といえばそうだが、だれそれ著のなんとかという英語の作品が日本語に訳されると、英文科の学生として読み解こうと四苦八苦している文学作品が、簡単に母国語で読ませてもらえる代わりに何とも違う味わいの代物になる、ということを何回か経験していた。

この考えの根本的なところは今でも変わっていないけれども、「別の作品」というほどでもなく「同じ作品の色違い」程度かな?というふうに今は思っている。なぜなら、作品全体に流れる思想、価値観というものにはどの言語になっても違いはないから。その思想や価値観が何語で語られているかによって、その言語ならではの雰囲気や色合いに違いが出るのは当然としても、作品が表現しているものそのものには違いはない。

「レ・ミゼラブル」を原文のフランス語で読めないとしても、少なくとも全編を読むことで本当にこの作品を味わったと言えるのでは?と思い、全編の翻訳本を購入した。日本語の雰囲気や色合いを通じて読むことになることは承知で。

最初に言ってしまうと、全編バージョンにして本当に良かった。

第一巻を読み始めてからというもの、毎日のように「今までこの本を読まずに生きてきたなんて、信じられない。それに、もしかしたら読まずに死んでたかもしれないとは!ありえない!」と独り言的に、でも家族に対して、言わずにはいられなかったくらい。

本を読みながら何か感じることがあったページの隅を折り曲げる、という習慣があるのだが、実にほとんど全てのページを折り曲げることになった章もある。下の隅をもう折り曲げてしまっているので次のページは上の隅を折り曲げてみたり。あまりに深く感じることのあったページは何回も折り曲げてみたり、付箋を付けてみたり。

今回本を読んで「レ・ミゼラブル」の根本に流れるテーマとして貧困や不平等、社会的な不正義などが挙げられることが多いことに大いに納得した。そして、読みながらこれらは決して描かれた19世紀前半に限ったことでも終わったことでもない、むしろ今現在の世の中に大いに関係がある、と感じた。「ああ無情」から思い出されるジャン・バルジャンに銀の燭台を与えた司祭の「慈悲」やコゼットとの父子愛だけが本のテーマなのでは当然ないのだった。

本の題名である「レ・ミゼラブル」Les Misérables は「悲惨な・哀れな・惨めな人々」というほどの意味。私が気づいた限りでは、日本語訳本中にこの表現が出てくるところが一箇所だけあった。

マリユスはこの五年間、貧乏と困苦と窮迫の中に暮してきた。だが彼は、まだ真の悲惨を知らなかったことに気づいた。(中略)マリユスは、夢想と熱情に心を奪われて、今日まで隣人たちに目もくれなかったことを、ほとんど自責した。家賃を払ってやったのは機会的な行為で、誰でもすることだが、彼、マリユスには、それ以上にしてやることがあったはずだ。(中略)たしかに彼らは、見たところ、ひどく堕落し、腐敗し、卑しくなり、醜悪でさえあった。だが、零落しても堕落しない人間はまれである。その上、ある点では、恵まれない者と恥しらずとが混合して、「みじめな人たち(レ・ミゼラブル)という、宿命的なただ一つの言葉に、融合してしまうものだが、それは誰の罪だろうか?それに、転落の底が深ければ深いほど、憐れみの心もいっそう大きくなるべきではないのか?

一貫して、貧困、不平等をつくる社会の責任、全ての人への無償の教育の大切さが本の中で述べられていて、しかもヴィクトル・ユーゴーの強い怒りが伝わってくる。それが上に書いた本に流れる思想や価値観で、もちろん日本語訳でもしっかり味わえる。

学生時代からこの30年の間に圧倒的に多くの英語の本、英語からの日本語訳本を読んできた自分にとって、佐藤朔氏の日本語訳からほのかにフランス語の香りのするのが新鮮だった。