過去との和解ー金沢文庫の10年(横浜市金沢区)

2024年の終わりも迫る12月30日、気が向くままに訪ねたのは、京急の金沢文庫駅。およそ10年の間住んでいた街だ。時期にして、2005年秋から2016年1月まで、高校2年生から社会人1年目までの間である。過去の記事でも触れたとおり、わたしにとって、この街で過ごした時間は、けっして望んだものではなかった。むしろ、自身の心情のみに照らせば、「強いられたもの」といったほうが正しい。それにもかかわらず、お盆や年末などの節目の気が向くのは何故か。今回この「渇いた街」を紹介しつつ、この疑問への答えを探したい。

「長崎生まれの目黒育ち」の滑稽さ

出身地を聞かれたときは「長崎生まれの目黒育ち」と答えている。当然、ここに虚偽はない。生まれたのは長崎市の長崎原爆病院(祖父は被爆者手帳を保持していたので、厳密にいえばわたしは「被曝3世」である)で、その後、1歳に満たないうちに目黒区の目黒本町に越した。そこから品川区の荏原に住んだ4年間を除いて、幼稚園の年長から高校2年生までは、目黒区の下目黒に住んでいた。したがって「長崎生まれの目黒育ち」は問題なく成立しているはずだ。

それにもかかわらず「長崎生まれの目黒育ち」という言葉が、実に虚しい響きを伴いつつ、いかに滑稽なものなのか、口に出している本人が一番よく知っている。いちいち「東京育ち」とは言わずに、意図して「目黒」の地名を持ち出すのは、そこから想起される「イメージの良さ」を狙っているに過ぎない。その烏滸がましさも、また自覚している。ただ、実際のところ、住んでいた頃の目黒は、いまとは比較にならないほど大したものではなかったし(中目黒も学芸大学も、実に下町情緒あふれていた)、住んでいたのは持家ではなく借家だったため経済的に定住は難しく、両親の離婚という(子どもからしたら)不可逆な出来事ひとつで、横浜市最南端の金沢区、わたしからすれば「横浜の「片田舎」」に引っ越さなければならなかったのである。

「住めば都」の言葉は洋の東西を問わず、各地で使われているという。しかしながら、少なくともわたしには、その言葉の一切が通用しなかった。むしろ、こころにあるのは「地元」への愛着、すなわち目黒に帰りたい欲求のみ。ただ、いつしか、それが叶わぬ願いであることがわかったときには「目黒」が「東京」になっていた。

かくのごとく「東京に帰りたい」一心で過ごした金沢文庫での10年は、実に閉鎖的で、常に息が詰まる思いであった。もっとも東京に戻って、10年が経過しようとしている今でも、この街を訪ねるたび、あのときの閉塞感が、現実のものとしてこころに響いてくる。もちろん、この日もそうであった。

「赤い電車」の乗車体験

さて、12月30日の話に戻そう。東京から金沢文庫へのアクセスは、鉄道では京急に乗るしかない。品川から金沢文庫までは、最速で35分。金沢文庫は好きになれなかったものの、京急は大好きな鉄道会社である。住んでいた当時は「赤い電車」に乗車できることを、誇りにさえ思っていた。

それはなぜかといえば、京急は「コンピューターに人間が支配されてはいけない」という哲学を貫く、ほかにはない個性的な会社であるからだ。巷では「KQクオリティ」と呼ばれるその特徴を、誤解を恐れずにひと言でいえば「安全性と速達性の両立を目指す姿勢」といえよう。例えば事故発生時は、運転主任という「職人」が臨機応変にダイヤを組み換えるとともに、列車の行先を変更し、電車を走らせるだけ走らせる、この人力に基づく高度な運行管理は「行っとけダイヤ」と呼ばれている。コンピュータ制御が全盛のなかで、復旧するまでは電車を動かさないという会社も多い。しかし、京急の職人技は「人を運ぶ」という公共交通機関の基本を忠実に守っている。そんな鉄道会社の気概に魅了されたのだ。

京急沿線から離れること10年。この間に京急を特徴付ける職人技の多くは、標準化の名の下に消滅してしまった。おそらくこの要因は2つの大きな事故(2012年の土砂崩れ列車脱線事故、2019年の神奈川新町第1踏切衝突事故)のほか、そして、沿線に羽田空港を抱える「空港アクセス線」としての役割が、年々増していることにあるのだろう。かつては10分おきに設定された最速達種別である「快特」も、その半分は「特急」に格下げされ、あの「横浜駅を通過する」ことで有名な京急ウィング号(品川〜上大岡間ノンストップ)も、昨年11月のダイヤ改正では横浜のほか、京急蒲田と京急川崎にも停車するようになった(いずれも乗車専用)。速達性を失い、時には必要以上に安全性を求める姿に、京急も「普通の鉄道会社」になりつつあることを実感した。

駅前で発生した「買い物難民」

金沢文庫駅に降り、まずは東口へと向かう。駅を出ると「すずらん通り」と名付けられた商店街が、こじんまりと続いている。ここは小田和正の実家である小田薬局が軒を連ねていることで有名だが、不思議なことに野菜や肉、魚などの食材を扱う店はほとんどない。こうしたものを求めるには、結局、西口にある「アピタ金沢文庫店」もしくは「オーケー金沢文庫店」に行く必要がある。

ところで金沢文庫駅の乗降客数、つまり利用者数は、1日あたり59,257人(2023年度)。コロナ前は69,940人(2019年度)で、ピークは2007年度の75,008人のため、近年、急激に利用者が減少していることがわかる。ただ、そういっても、このような駅の規模に対して、商業施設はあまりに少ない。それは同規模の利用者を有する駅、それも同じ条件、つまりは「私鉄・単一路線(=乗換路線なし)・郊外立地」で考えてみると、よくわかる。たとえば西武線の田無駅(66,551人)、東武線の竹ノ塚駅(65,257人)、ふじみ野駅(61,092人)などが挙げられる(乗降客数はいずれも2023年度)が、それぞれ徒歩10分圏内に、田無駅は成城石井、西友、オリンピック、竹ノ塚駅は西友、ピーコック、東武ストア、ふじみ野駅は東武ストアが2店舗立地している。

そのうえで金沢文庫が悲惨だったのは、2014年、当時、駅前唯一のスーパーであった「ユニー金沢文庫店(現在のアピタ金沢文庫店)」が建替えにより、閉店してしまったのである(前述のオーケー金沢文庫店は2018年に開業)。仮店舗の設置を求める地元住民の要請に、ユニー側は応じることはなかった。この頃は駅前のコンビニやドラッグストアで、野菜や果物が販売されていたと記憶するが、それも焼け石に水に過ぎない。結局、金沢文庫駅周辺の住民は、建替えが完了し、アピタ金沢文庫店が開業する2016年までの2年の間、1日6万人以上が利用する拠点駅前にもかかわらず、たったひとつのスーパーも存在しなかったことで「買い物難民」を強いられたのであった。

しかしながら、かつて金沢文庫駅周辺において、大規模な再開発計画が立ち上がっていた。仮にその計画が実現されていたら、おそらく「難民」は発生していなかったはずだ。その舞台は冒頭に紹介した東口のすずらん通り商店街である。当初の計画では、ここに11階建てのビルを建て、低層部は駅に直結し、その上に店舗、そして中高層部は住宅として用いる内容であった。計画を主導したのは京急で、地権者をはじめとする地元住民は再開発組合を結成し、1989年の着工、1991年の完成を目指していた。しかし、どういうわけだか、その後、計画は頓挫する。その理由は、一説によれば、途中で京急が「11階を14階に変更したこと」に組合側が反発したことがきっかけのようだが、にわかに信じ難い。いまなお計画は残るものの、都市計画決定は昭和63年、奇しくもわたしが生まれた年で、かれこれ36年もの間、実現されていない(なお、決定された都市計画は14階建ての内容である)。

「鎌倉らしさ」を感じる街

住んでいたときから、ふと思うことがある。「金沢文庫はなにらしい街なのか」と。横浜市とはいえ「横浜らしさ」とするには、モダンや異国情緒という要素が不足しているゆえ抵抗があるし、他方、2駅先の追浜(おっぱま)駅が横須賀市であるからといって「横須賀らしさ」とするのも、軍港や米軍との関連が薄いため、また違うと思っている(ただし、金沢区には現在も一部地域に米軍基地を抱えている。2000年代初頭までは、複数の基地が立地していたが、いまでは返還が進んだ。なお、これらの多くは住宅や倉庫、燃料庫といった補給施設だったため、在日米軍の一大拠点である横須賀とは異なると考える)。では、この街を形容するのには、なにが相応しいのか。それは「鎌倉らしさ」、キーワードは「武家」である。その象徴こそ駅名の由来となった金沢文庫、そして、称名寺だ。

駅から歩いて、15分ほど、緩やかな坂道を上った先に称名寺はある。創建は1258年、鎌倉幕府の2代目執権であった北条義時の五男、実泰の子、泰時が開基した。赤門をくぐり、参道を進んで、境内に入ると「金沢三山(金沢山・稲荷山・日向山)」と名付けられた山々を背景に、浄土式庭園が広がっている。この形式は文字どおり「浄土」を表現したもので、京都の平等院をはじめ関西や東北でいくつか存在する一方、関東ではめずらしい。ただし、称名寺の庭園は発掘調査や古図をもとに、1987年に復元されたものだが、一見の価値は間違いなくあるはずだ。

開基した北条実時は「金沢北条氏」の実質的初代と称される人物で、鎌倉幕府の要職を務める一方、勉学家として知られ、法制から和歌などの王朝文化まで広く学んだ。そして、それら実時の蔵書をまとめたのが、わが国最古の武家文庫とされる「金沢文庫」である。当初、この文庫(現代における図書館)は単独で維持管理されていたのが、金沢北条氏の減亡とともに、称名寺に移管されるも、文庫としての機能は衰退していった。とりわけ近世、江戸時代に入ると、徳川幕府の意向で蔵書の多くは、紅葉山文庫をはじめ全国に分散された。そして、明治に入ると伊藤博文の尽力もあって、復興事業が開始され、1930年からは神奈川県立金沢文庫として運営されている。

東京をはじめとする一都三県においては、鉄道路線で街を捉えるのが、もっとも一般的である。いわゆる「○○らしさ」を見出すのも、その街を走る路線を基本に考えることが多い(典型はJR中央線と東急田園都市線)。ただし、金沢文庫の場合、鉄道路線から考えると、街を位置づけることは難しいと思う。むしろ、ここでは鉄道が走る、遙か前の歴史に思いを馳し、当時の文脈から街を見ることで、位置づけが明確となるのだ。事実、当時、金沢と鎌倉は朝夷奈切通で物理的につながるとともに、人が往来していた。その影響が脈絡と今日まで続いているのである。

横浜市でもっとも人口減少が進む金沢区

横浜市には行政区としての「区」が全部で18区ある。そのうち、もっとも人口減少が進んでいるのは金沢区で、2006年の212,519人をピークに、直近は193,391人(2024年12月現在の推計人口)。さらに今後、2050年にはピーク時から25%減と、横浜市内で最大の減少率が予測されている。とりわけ20代後半から30代前半の層が少なく、高齢化も顕著である。そういえば、前述の称名寺の参道の入口には、かつては懐石料理の看板だったものが、上からなぞるように、デイサービスに書き換えられていた。

金沢区の現状を象徴するような看板

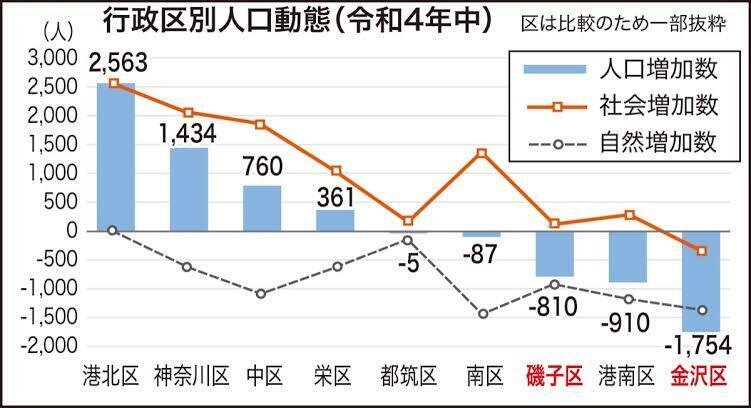

深刻なのは死亡者数が出生者数より多い自然減のみならず、横浜市でも数少ない社会減、つまり転出者が転入者より多い事態に陥っていることであろう。言ってしまえば、金沢区は「選ばれる街ではなくなりつつある」というのが、現状なのである。ちなみに京急沿線で見てみると、ここから先はどこも深刻な人口減少に悩まされている地域が続く。横須賀市は人口のピークが1992年であることから、かれこれ30年以上、人口減少が進んでおり、その規模は日本でも有数の規模となっている。また、三浦市は神奈川県で唯一、消滅可能性自治体に挙げられたほど、人口減少が進んでいるのだ。

2023年4月13日付

2日前の28日、世田谷美術館で開催中の企画展「東急 暮らしと街の文化-100年の時を拓く」を観てきた。そこでは、東急が表題のとおり「街の文化」を作っていく歴史をまじまじと見せつけられた。田園調布からはじまり、多摩田園都市でひとつの到達点に至るも、いまなお緻密に「沿線ブランドの向上」に励む企業戦略は、文句の言いようがない。そのひとつの結果が、最悪水準の混雑率を記録するものの、沿線人口が増加し続けている東急田園都市線であろう。他方、京急は「街の文化」の形成はもとより、「沿線ブランドの向上」にあまり関心を払ってこなかった。沿線自治体の人口減少がそれを如実に表しているのではないだろうか。ただし、他の私鉄各社を見れば、東急は特殊事例であることがわかる。近年、小田急や京王など、強力に「沿線ブランド」の形成・向上を図っている会社もあるが、東急のそれには遠く及ばないのが実際だ。

次に向かったのは、金沢文庫駅と金沢八景駅の中間に位置する金沢区役所である。久々に訪ねてみると、いつの間にか建て替えられていた。壁面は何かと流行りの市松模様をイメージしているそうだが、わたしには伝わってこない。住んでいた頃、何度か訪ねる機会があったものの、暗い思い出しかなかった旧金沢区役所が、昨年6月に亡くなった建築家、槇文彦の作品であったことを知ったのは、この街を離れてからであった。ぜひ一度訪ねて起きたかったと、悔いが残る。

「イオン金沢八景店」小史

ここから国道16号に沿って、金沢八景へと向かう。見えてくるのは「イオン金沢八景店」。もともと、日本製鋼所横浜製作所の跡地の一部に、1991年オープンした「金沢八景プランタン」がその前身である。当初は1985年の開業を目指していたが、地元との調整に6年近くの時間を要し、規模の縮小を重ねたうえでのスタートであった。

さて、多くの人にとって「プランタン」と聞けば、すぐに東京の銀座にあった「プランタン銀座(現在のマロニエゲート銀座)」を思い出すに違いない。なお、プランタンはフランスの百貨店の名称であるが、日本ではダイエーが百貨店事業に進出する際の提携先として、その名が使われることになったのである。銀座、そして、市川(現在のニッケコルトンプラザ)に次いで、関東では3店舗目であった金沢八景プランタンのテーマは「パリのふだん着の生活を提案するカジュアルデパート」であったものの、およそ3年後の1994年には「ダイエー金沢八景店」へと業態転換することになる。金沢八景とパリがあまりに縁遠いものであることは、誰の目にも明らかなのに、それすら気にさせないのが、バブルの勢いだったのだろうか。

ダイエー金沢八景店は、最盛期の1995年には全348店舗中11位の売上を記録し、それ以降も同順位付近に位置する繁盛店であった。そして、ダイエーがイオンの完全子会社となった後、2016年にイオン金沢八景店へと再び名称を変更し、いまに至っている(なお、近年、イオンはダイエーブランドを残す傾向がある)。

揺らぐ「文教都市」

2つの大学が立地することから、金沢区は文教都市として知られている。ひとつは横浜市立大学、そして、もうひとつは関東学院大学である。しばしば「横浜と冠するのに横浜らしさがない」と揶揄される横浜市立大学の看板学部は医学部。そのキャンピスはメインキャンパスの金沢八景から少し離れるも、同じ金沢区の福浦に位置している。ここには医学部キャンパスのほか、大学病院も併設しているが、現在、医学部キャンパスは旧根岸住宅跡地(横浜市中区、南区、磯子区)、大学病院は浦舟町(南区)へ移転する方向で検討が進められている。

他方、最近は「小泉進次郎の出身校」として知られる関東学院大学は、金沢八景駅から海に向かって「(公称)徒歩15分」の場所に位置している。ちなみに、かねてより思っていたが、この公称は間違っていることは指摘しておきたい。あの距離を15分で歩くなど、屈強な脚力を有するスポーツマンでなければ、達成できないはずだ。それはさておき、関東学院大学も一部の学部は、2023年にオープンした関内キャンパス(中区)に移転した。また、かつては金沢文庫にもキャンパスを有し、文学部が入居していたものの、関内キャンパス開設に伴う再編で文学部は移転し、いまでは部活専用のキャンパスとなっている。さらに、法学部が入居していた小田原キャンパスは閉鎖し、別の学校法人へ売却された(跡地には日本先端工科大学(仮称)の開校を予定するも、理事長就任予定者の破産などで延期を重ねている)。

横浜市立大学と関東学院大学のキャンパス再編の動きは、都内同様、大学の「都心回帰」は横浜でも存生じていることを表している。そして、それは金沢区にとっては、「文教都市」の両輪が揺らぎ始めていることを意味すると考えるのは、時期早々だろうか。

潤いを求めに「八景」へ

ここまで、この街について書いてきたが、読み直すとネガティブなもの多い。おそらく、それはここで過ごした時間が大いに関係しているだろう。いずれの内容も事実に基づくものであるが、やはり捉え方に一定のバイアスがかかっていることは否めない。しかし、そうは言っても、確かにこの街には「人に紹介したい景色」は存在する。最後にそれを紹介することとしよう。

金沢八景の「八景」とは、10世紀の北宋で選定された「瀟湘八景」以降、東アジアの伝統的な風景評価の様式の1つのことである。かねてから風光明媚な場所と知られていた金沢に、八景が見いだされたのは江戸時代のこと。以降、この地は「金沢八景」と呼ばれ、歌川広重をはじめ多くの画家の舞台となった。残念ながら、正確な意味での「八景」は戦後の開発のなかで、消滅したものの、平潟湾沿いから眺める景色は、いまなお格別のものがある。

海に停泊する船舶が非日常感を高め、漁港に停泊する船舶は、反対に土着の力強さを感じさせる。その間を湾曲して高架橋が優雅に立ち並ぶ。そして、レールのうえを静かに、かつ滑らかに走るのは、新交通システムの金沢シーサイドラインだ。ダイナミックであるものの、ゆっくりと時間が過ぎ去る景色は、けっして東京では見ることはできない。

冒頭に書いたように、金沢文庫に住んでいた時間は、東京に対する「憧れ」、いや、生々しくいえば「渇き」に近いような思いが常に横にあった。かといって、ここら抜け出すだけの気概もなく、ただただ潤いを求めて、幾度となく、この場所に足を運んだことを思い出す。

1年後には、金沢文庫を離れて10年となる。言い換えれば、東京に戻ってからの時間が、金沢文庫に住んでいた時間と、同じ長さとなる。時間の経過のなかで、この街を訪ねる機会を重ねるたび、確実に、この街が好きになっていることを実感する。今回、「気が向いた」のも、もっと好きになりたいからだろう。

この街との「和解」は、もうすぐそこに迫っている。