川越さんぽ!河越流鏑馬

友達・知人は多い方が良い!

今回 駐車場を貸してくれた

上戸小学校近くに住む友に感謝

今日はここからSTART

川越さんぽ!

河越太郎重頼の娘 京姫 源義経の正室

過去にも河越館跡を記事にしましたっけねぇ

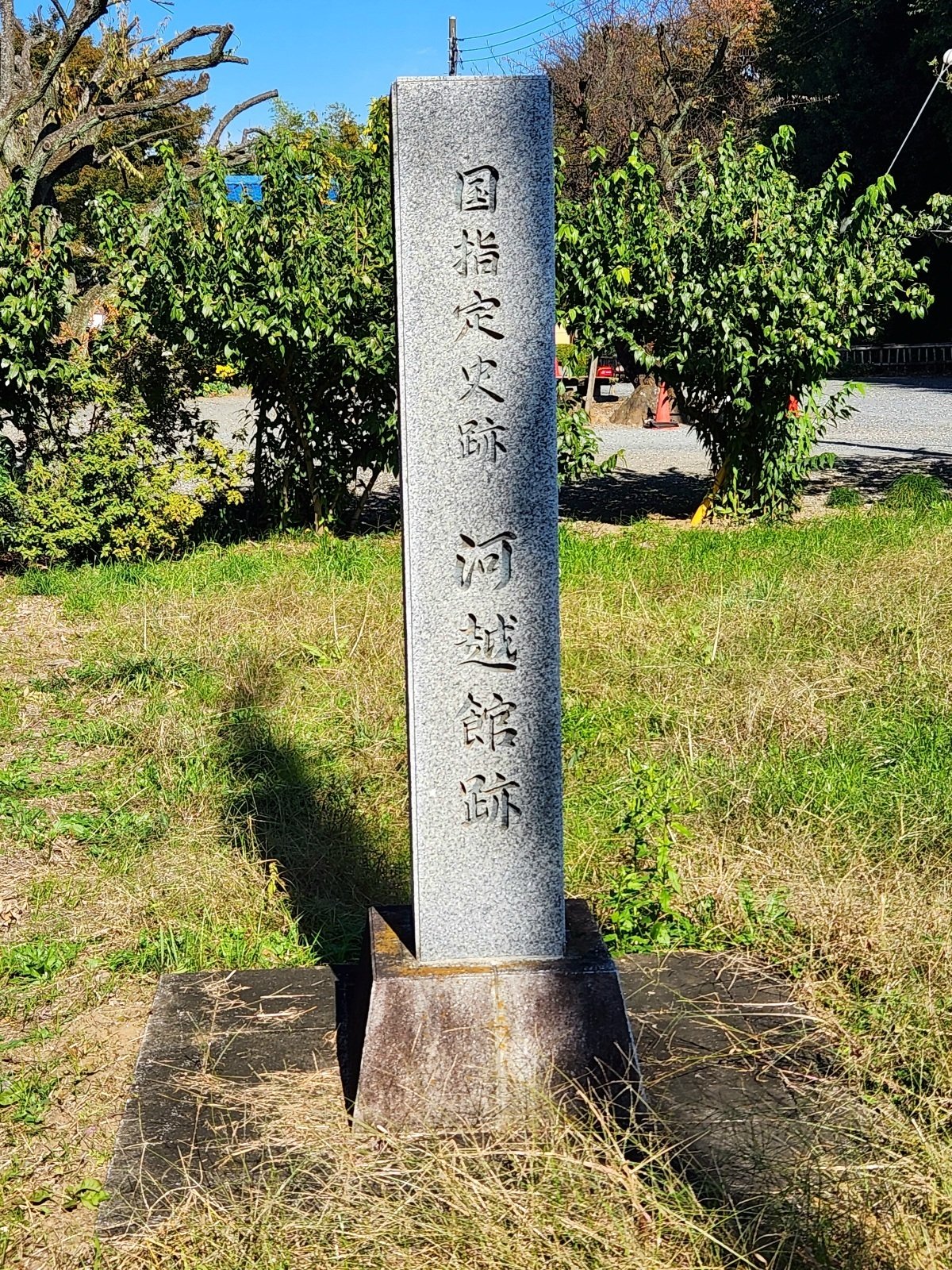

常楽寺 山門脇にある石碑

河越流鏑馬は「河越館跡」地で行われます

常楽寺の北側ですん💖

河越館跡の南隅に今日の主役 お馬ちゃん

日本固有の馬で その数は

絶滅が危惧されるくらい希少だそうです

気性の荒い馬ですが 一度 騎手に馴れると

心を通わせ「人馬一体」の文字通り

素直に命令を受け入れる従順な気質も持ちます

流鏑馬に使われる【的】です

この時は展示用に仮置き状態

川越市的場の地名も

ここ河越館と無関係じゃありません・・謎

いつもは「川越まつり」で中原町の山車に乗っている

河越館の主であった河越太郎重頼公の人形

今回 初めて上戸の地に降り立ちました

中原町 全面協力のお蔭様 ありがたや~🙏

テント前ではスタッフが打ち合わせ中

馬場本から一の的、二の的、三の的を射抜き馬場末までのコース

的から的までの距離は64m?だったと記憶しています

(間違っていたらごめんなさいたま🙇)

戦国時代の武士たちは

戦いに備え日々 武芸の稽古を怠りませんでした

馬を馳せつつ 弓矢で的を射る流鏑馬も

その武芸のひとつで犬追物・笠懸と合わせて

騎射三物と称されました

タワマンに干された柿が干柿 ちょと違うなぁ

流鏑馬は鎌倉時代 盛んに行われていましたが

天下を上り詰めた織田信長公は こう言いました

「流鏑馬って古くね?」

『静止してる的に矢を当てたとて、戦場じゃ

役に立たないだろう?』と

それが故に流鏑馬は廃れる運命に・・

信長公に続く

豊臣秀吉公も徳川家康公も同じでした

この古式ゆかしい流鏑馬を第11回まで復活させた

【河越流鏑馬】関係者皆様のご尽力を讃え感謝申し上げます

午後12時 上戸自治会・鯨井自治会の

民族芸能が披露されます

オレンジ色の衣装に「わくわくするぞっ!!」

かめは・・め・・波ー!

「お疲れさま」と声をかけると

黙って数回会釈をしてくれた意外と愉快な獅子

13時 流鏑馬一行は常楽寺境内で【出陣式】

それを見に行くと流鏑馬の見学席が無くなるので

最前列位置をキープ 待機!

馬は三頭

頭に男性射手は笠を女性射手は冠をかぶります

開会式を終え馬場本に戻る馬と射手

流鏑馬 本番!一回目

撮る人の力量不足だろ?

ごめんなさいたま🙇

流鏑馬は二回行われます

(各馬二回出走 三頭なので計六回見れます)

「お疲れ様でした」

本当にお疲れ様でした

感動をありがとうございました🙇

射抜かれた的は家のお守りになるそうです

せっかくなので入間川の土手に上りました

源義経 正室 京姫 その父

河越太郎重頼公ゆかりの地 上戸からは以上です

ここまで読んでいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!