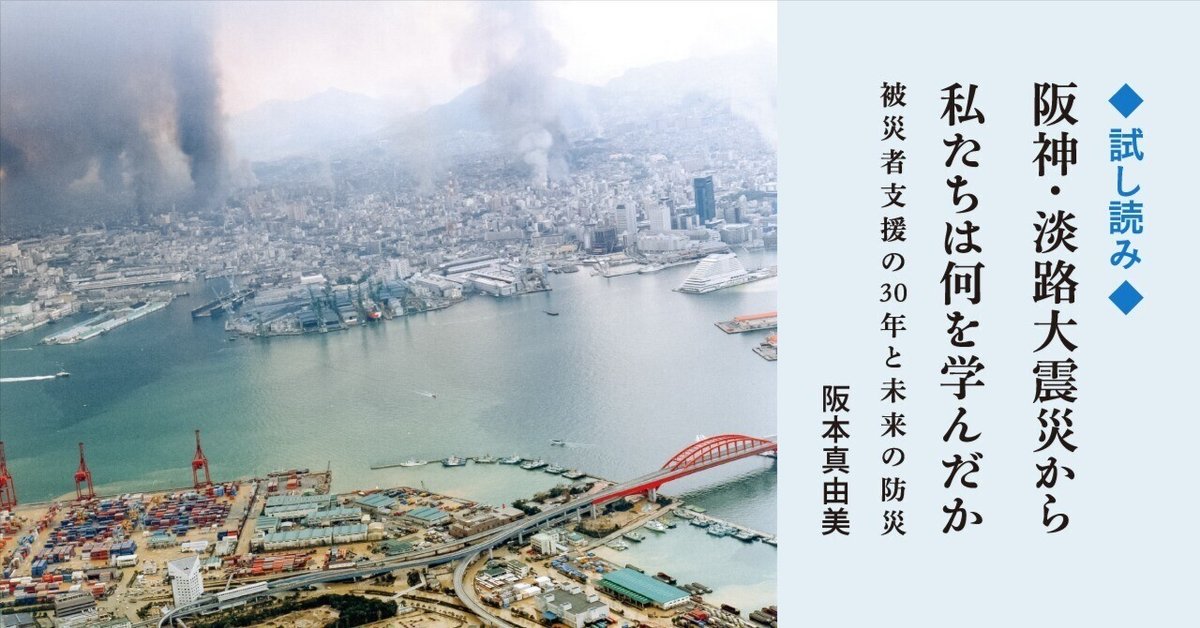

あの大震災から30年…【試し読み】『阪神・淡路大震災から私たちは何を学んだか』

1995年に発生した阪神・淡路大震災から、2025年1月17日で30年を迎えます。都市部を襲った直下型地震では、約6400名もの方が犠牲となりました。日本は30年の間、この大震災からどんな教訓を学んだのでしょうか。

災害支援の最前線で長年防災・減災のあり方を追究してきた阪本真由美先生(兵庫県立大学教授)がその30年の歩みをまとめた『阪神・淡路大震災から私たちは何を学んだか』を今年12月に刊行します。日本が抱えている減災復興の課題を分析し、来る大震災に備えるために不可欠な「改革」を提言します。今回は本書から「はじめに」を公開します。この機会にぜひご一読下さい。

はじめに

なぜ、阪神・淡路大震災による被害はあれほどまで拡大したのか。災害対策の「失敗」はどこにあったのか。そして阪神・淡路大震災からの30年間で、日本は同じ「失敗」を繰り返さない体制になっているのか。それらを「支援する人々」の側から考えることが本書のテーマである。

阪神・淡路大震災が起きた時、私は神戸大学の学生だった。当時は中米紛争をテーマに国際政治を研究しており、大学を休学してエル・サルヴァドルの日本大使館で専門調査員として働き始めた1ヶ月後に地震は起きた。神戸で地震が起きたというニュースを聞いて、家族や友人に電話をかけたものの全くつながらなかった。大使館には電話以外にも電報や電信等の通信システムがあり、それらから次々と被害に関する情報が入ってきた。情報が入る度に被害は大きくなっていき、最初は数10人だった死者数があっという間に千人を超えた。大使館には日本人の安否確認の問い合わせが相次いだ。17日の夜にようやく神戸市須磨区の友人と電話がつながり、友人は無事で友人宅に複数の同級生が避難していること、住宅が倒壊した友人の無事を確認するために避難所を探しまわったという話を聞いた。私自身、まさか神戸で地震が起こるとは思っていなかったし、地震が起きた後にどこに避難して、どのように生活しなければならないのかをイメージしたこともなかった。

阪神・淡路大震災が起きた後の状況については、分からないことだらけだった。なぜ困っている人が多数いるのに、それらの人々を助けられないのかという疑問は大きかった。地震後にあちらこちらで同時に大規模な火災が起きた。自衛隊や消防が消火のために駆けつけた。けれども消火できずに被害は拡大していった。テレビのニュースでは被災地に出動した自衛隊員が、要請がないので消火できないと涙ながらに語る様子が放送された。なぜ目の前で火災が発生していて、そこに消すことができる人がいるのに消火できないのか。

地震で住まいを失った人のために学校等が避難所になった。避難所はどこも人であふれて劣悪な環境だった。すぐ隣の大阪では人々は普通の暮らしをしているのに、なぜ、被災地の生活環境は改善されないのか。その後、仮設住宅の建設が始まった。仮設住宅に応募したものの、なかなか抽選に当たらず、住まいが決まらない先行きの見えない人もたくさんいた。

突然の震災により日常が奪われ、これから先の生活がどうなっていくのか全く見えない状況で、私たちは大学卒業後の進路を考えなければならなかった。被災した神戸にこれ以上住みたくないと神戸を離れた友人もいれば、被災した神戸のためにと神戸市に就職した友人もいた。私はというと、一旦は国際協力機構(JICA)に就職して神戸を離れたが、その後再び神戸に戻り、防災研究者になる道を選んだ。それ以来、当時は分からずにいた阪神・淡路大震災の災害対策を振り返り、どうすれば同じ失敗を繰り返さない、災害に強い社会をつくれるのかを考え続けている。

本書は、災害対策の失敗がどこにあり、そしてそれが30年の間でどのように解決され、あるいは解決されていないのかを、日本だけでなく、大地震を経験した他国とも比較分析して明らかにする。そのうえで、今後どのように想定外の災害に備えるのかを提案する。本書の構成は以下のとおりである。

第1章では、阪神・淡路大震災における災害対策の失敗がどこにあったのかを、支援の最前線に立った人たちの資料や証言をもとに、当時の災害対応を振り返り明らかにする。阪神・淡路大震災の災害対策の失敗の要因は、大地震が起こることを想定していなかった点にある。日本の災害対策システムは、国に防災を統括する独立した省庁はなく、地方自治体の役割と権限が大きい「地方分権型」の仕組みである。なかでも市町村には、被災者を支援するという大きな役割が課されている。

だが、大地震では市町村もまた機能不全な状態におかれる。被災した市町村が、膨大な数の被災者を支援することは難しく、救助も支援も十全に機能せず、その結果、阪神・淡路大震災では被害が拡大した。想定外の災害に対応するには、自衛隊、消防、警察、医療等の人命救助を専門とするチームや、全国の自治体職員の応援や物資提供、非営利組織(NPO)、非政府組織(NGO)、ボランティア、企業等の支援との連携が不可欠である。つまり、地方分権型で災害対応を行う日本では、支援は災害対応に欠かせない。それにもかかわらず、阪神・淡路大震災までは、支援を活用した組織マネジメントが全く検討されていなかったのである。そのことが災害対応を難しくした。

第2章では、災害対策においては、どのような組織マネジメントが求められるのか、国が被災者支援においてどのような役割を担うのかを他国の事例との比較から検討する。地方分権により災害対応を行う日本とは対照的な国がトルコ共和国(以下、トルコ)である。トルコは、1999年のマルマラ地震までは、日本と同様に地方分権型の災害対応体制をとっていた。マルマラ地震では地方自治体も大きな被害を受けたものの、国との連携体制が確立されておらず、その結果、自国の資源だけでは被災者を支援できずに、国外からの支援が必要となった。その経験に基づき、国の災害対応体制を大きく変革させ、それまで各省庁に分散していた災害対応機能を統合し2009年に「首相府災害緊急事態管理庁」が設置された。この体制は、2023年のカフラマンマラシュ地震のような複数の自治体が被害を受ける大規模広域災害においても、自治体間で格差のない支援を行き届かせるという点では有効であった。この点は、阪神・淡路大震災後に支援と連携するための体制が整備された一方、国の体制強化には至らず、震災から30年が経過して、ようやく「防災省」の設置が検討されるようになった日本にとっては示唆に富むケースである。

第3章では、地震・津波対策の難しさを、2004年のインド洋津波から検討する。2004年12月26 日のインドネシア共和国(以下、インドネシア)のスマトラ島北西沖を震源とする地震による大津波は、インド洋沿岸のインドネシア、タイ、スリランカ、モルディブ等の国々を襲い、死者約24万人という今世紀最悪の被害をもたらした。被害を受けた国の多くは経済・社会・政治情勢が脆弱な開発途上国であり、大地震や大津波を想定した備えは行われておらず、そのことが災害対応や復興を難しくした。なかでも最大の被害を受けたインドネシアのナングロ・アチェ・ダルサラム州(アチェ)では、被災前は国とは内戦中であり、地域の行政が甚大な被害を受けた状況で世界から支援が集中し状況は混乱した。災害をきっかけに和平合意が政府との間で締結された。この失敗から、インドネシア政府は災害対策を大きく見直し、地方分権型の災害対応体制だったのを変革し、2007年には災害対応や復興を統括する常設機関として「インドネシア国家防災庁」を設置し、国レベルから被災県レベルまで国が主体的に対応する中央集権型の体制となっている。また、支援する側も国連を中心に体制の見直しが行われ、支援調整の仕組みとしてクラスター制度が導入された。

第4章では、阪神・淡路大震災から20年、防災対策を強化してきたにもかかわらず被害を防げなかった2011年の東日本大震災を考える。太平洋東北沖で発生した地震による津波は、関東以北の太平洋沿岸の広範な地域に甚大な被害をもたらし、死者約2万人という阪神・淡路大震災を大きく上回る被害をもたらした。被害が大きかった地域では、インド洋津波災害の被災地とは異なり、事前にさまざまな防災対策がとられていた。また、阪神・淡路大震災の失敗を踏まえて、災害時に迅速に被災地を支援するための、人命救助の専門チームが組織化されていた。これらの専門チームは災害発生直後から支援を行い、それにより2万4000人の命が救われた。とはいえ、過去100年、国内で最大規模の被害を生んでしまったことは、どれだけ支援の仕組みを整備し、人材を育成しても被害を回避することはできないことが浮き彫りになった。それではどうすればよいのか。避難のあり方や組織の連携に焦点を当て考察する。

第5章では、2024年能登半島地震の支援の現場から災害対策の課題を精査し、未来の防災につなげたい。能登半島地震においても、地震発生直後は被災自治体に膨大な業務が集中し、地方分権型の日本の災害対策システムの限界が示された。捜索救助や医療保健福祉支援等の専門チームについては迅速な支援が行われた一方、避難所運営や被災者支援等の自治体間支援を必要とする業務については、職員派遣に時間を要したうえに、応援職員の専門性は十分ではなかった。また、民間セクターと行政との連携も十分に機能しておらず、支援を生かす体制が整備されていないという問題がみえてきた。同様の失敗は、阪神・淡路大震災、東日本大震災と繰り返されており、能登半島地震においても解決には至っていない。このままでは、将来、南海トラフ地震や首都直下地震が起きたときに同じような失敗が繰り返され、人的被害が爆発的に大きくなる危険がある。以上の議論を踏まえて、地方自治体偏重の体制から脱却し、国の災害対応体制を強化し、国民の防災意識を変えるための取り組みを提言したい。

このように本書は人々の命や生活を守る「支援」や「支援者」に焦点を当てる。災害時に他者を支える人々の営みから30年の歩みを振り返る。災害対応には不可欠な支援に関心を持ってもらえると幸いである。また、私たちは、誰もが支援者になることができる。巻末には支援に携わりたい方々のためのガイドを付したのでぜひ活用してほしい。

***

試し読みは以上です。