【試し読み】空海『三教指帰』 空海が稀代の専制君主にあてた憤懣(ふんまん)の書

2018年に刊行を開始した、古今東西の古典・新古典を、もっとおもしろく、深よみ・深ぼりするシリーズ

「世界を読み解く一冊の本」がこのたび完結しました🎉

シリーズの締めくくりは、ジョージ・オーウェルと空海の二冊。

ここでは、藤井淳『空海『三教指帰』――桓武天皇への必死の諫言』からプロローグの一部を公開します。

いまではお大師さんとして親しまれる真言宗の宗祖、空海(774―835年)ですが、若き頃は官僚を目指し学業に励んでいました。親戚からの期待を背負って、遷都されて間もない平安京でエリートコースを歩もうとしていた空海は、24歳の頃に出家の意を固め、大学を辞めてしまいます。

そのときにしたためたのが、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』(797年)という書物です。

その後、31歳で遣唐使の留学僧として中国へ渡るまでの7年間、空海は歴史の表舞台から姿を消します。その間の著作は1つもないと言います。

空海のその後の運命を決定づけた決意には、どんな背景や事情があったのか。それをうかがうことができるのが、この『聾瞽指帰』なのです。その内容はというと、儒教、道教、仏教を戯曲形式で比較し、仏教が最上であることを説くものであることから、この書はこれまで空海の「出家宣言の書」と理解されてきました。

ところが、この著作には「出家宣言」にとどまらない空海の決死の意図がひそんでいる、と著者の藤井淳氏は指摘します。空海は大事を成し、地位を確かなものとした40代になってからこの書を『三教指帰(さんごうしいき)』として改訂します。初版と改訂版の相異を見ることで、藤井氏は若き空海の執筆の意図を解明しようとします。

古来の伝統が革新され、社会制度が劇的に変動していった時代の流れや神話・伝承、『日本書紀』などの歴史書、『三教指帰』と照らし合わせて、若き空海が命を賭して何を伝えようとしたのかを、一緒に深ぼり、深読みしていきましょう。

* * *

プロローグ 憤懣の書

『三教指帰』の疑問

一般に『聾瞽指帰』(『三教指帰』)は「空海の出家宣言書」とされている。『三教指帰』は空海が二十四歳で著した『聾瞽指帰』の一部を四十歳を過ぎてから改訂したものである。空海は『聾瞽指帰』で儒教、道教、仏教の三教を比較し、その中で仏教が最上であることを親族に説得し、仏道へ出家することを宣言した。これが従来の見解であった。

『聾瞽指帰』が「出家宣言書」と見なされてきたのは次のような理由が考えられる。前近代において、空海は仏教の宗派である真言宗の開祖として顕彰されてきた。いうまでもなく真言宗は出家した僧侶からなる教団である。その宗祖としての空海は『聾瞽指帰』を著し、決然として僧侶となることを宣言した、というのが教団にとって求められる姿であった。

出典 Wikimedia Commons

一方、近代に入ってからは、超人として伝説化されていた空海像から離れ、信頼できる資料に基づいて、可能な限り人間としての空海の姿を見出そうとしてきた。そこで重視されたのは、やはり空海にとって人生の重要な転換点としての出家であった。特に『聾瞽指帰』の改訂版である『三教指帰』に付された序文の記述が信頼できる空海の自伝として注目された。序文には空海の母方の叔父である阿刀大足の名前が出る。文章博士という官僚養成機関における要職にあった阿刀大足は伊予親王の侍講もつとめていた。このことから近代において空海の伝記を考える上では、阿刀大足と伊予親王という二人の実在の人物と空海の関係に視点が集中した。私も当初このような近代における空海理解に影響を受けていた。

以上のような前近代・近代の二つの見方を踏まえた上で、私は新しい見方を提示したい。空海は『聾瞽指帰』で三教を比較し、仏教が優越することを論じるという表向きの舞台設定を借りながらも、その深層では自己が属する古代氏族・佐伯氏としての忠と孝の新たなあり方を示そうとした。空海が『聾瞽指帰』の読者としてまず想定していたのは、父方の親族であった佐伯氏が中心だったはずである。空海は『聾瞽指帰』全編を佐伯氏の立場から〈忠と孝〉――天皇に対する臣下としての忠誠と祖先からの栄誉を継承する孝――の問題を論じる。空海の出身である佐伯氏は当時どのような状況にあったのだろうか。

空海が『聾瞽指帰』を著した八世紀後半は古代氏族がその性質を大きく変えることを余儀なくされた時期である。この時代、多くの古代氏族はそれぞれ自己の存在を再定義する必要が求められた。それまで天皇(大王)家を中心とした、諸氏族からなる軍事連合体は、次第に軍事的性格を弱めていった。定められた法(律令)に基づいて、天皇に仕える貴族と官僚によって統治されるようになっていったのである(律令制度という)。古代より続く氏族の中にはこの変化についていけず没落したり、あるいは自己の一族の役割を変化させざるを得なくなったりしていった。佐伯氏は大伴氏の同族であり、『日本書紀』によると神武天皇以来、天皇に忠をもって仕えてきた最古の軍事氏族である。しかし律令制度が浸透していくと、氏族としての軍事力が次第に重視されなくなっていった。藤原氏が次第に台頭していく中でこの両氏は幾多の政争に敗れ、没落していった。このような時代背景に照らし合わせて『聾瞽指帰』を理解する必要がある。

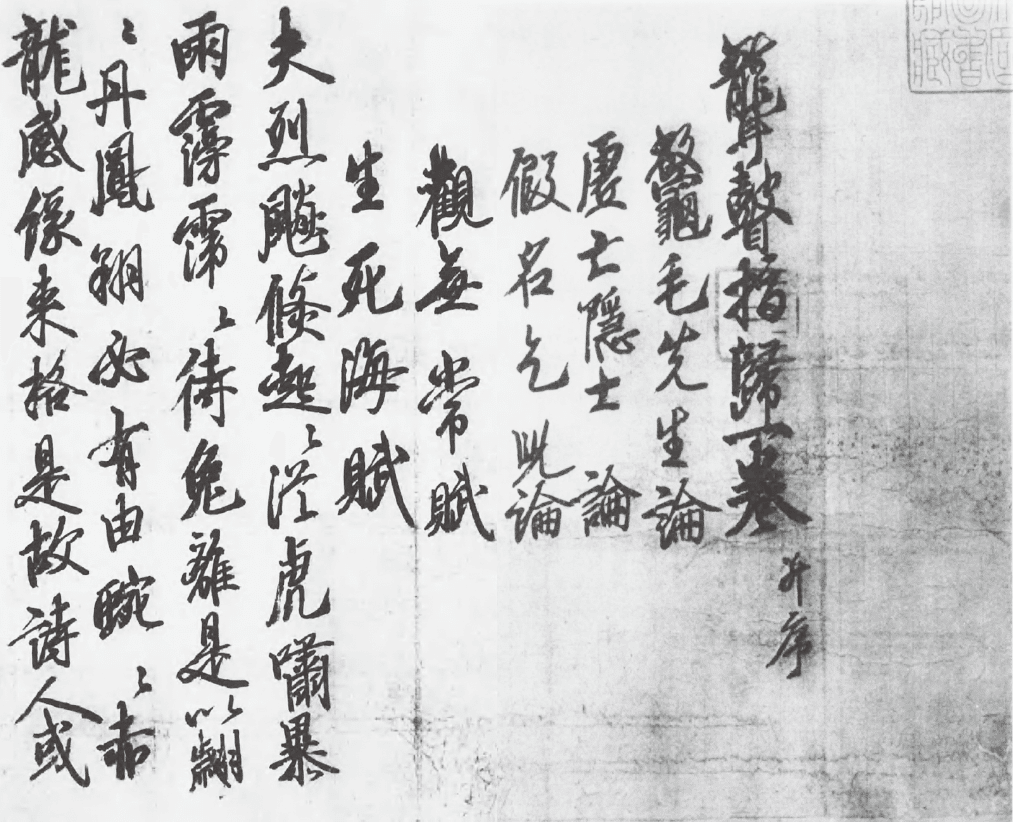

『聾瞽指帰』の冒頭を見てみよう。『聾瞽指帰』は四六駢儷体という文体で著されている。駢儷とは二頭の馬が並ぶことである。四六駢儷体では中国の古典を巧みに用いつつ、四字・六字で対句を作ることが美しいとされる。『聾瞽指帰』の冒頭は極めて暗示的であって今まで明快な解説はなされていない。だが、時代背景をふまえると、そこには空海の強烈な氏族意識が現れてくる。

出典 本書5頁

烈飈倐起、々従虎嘯

激しい風がにわかに巻き起こるのは虎の咆哮によってである。

暴雨霶霈、々待兔離

月(兎)が天空のある場所にかかると雨が激しくふることになる。

この対句は前半では風(飈 つむじかぜ)について、後半では雨についてうたっている。中国では虎が風を、龍が雲そして雨を引き起こすと考えられていた。後半は月が〈畢 あめふりぼし〉という天空のある位置を離れたときに雨がふるという故事に基づいている。兎は月のたとえである。この故事は、「武人東征」という句が見られる『詩経』の詩をもとにする。

この句は神武天皇が異民族を征伐して大和に入った神武東征およびヤマトタケルの東征を思い起こさせる。この東征に従ったのが空海の祖先である。「霶霈」という表現は通常は皇帝つまり天皇の恩沢が広まっていることをいう。しかしこの対句に見られる「烈飈」という激しい風や「暴雨」という表現からはどこか不吉な印象を受ける。また「飈」という字は分解すると炎風となり、炎風は東北から吹くとされた。当時、東北地方では桓武天皇によって蝦夷征討が行われ、不穏な状況にあった。冒頭にはこのような時代状況が暗示されているように見える。

是以翽翽丹鳳、翔必有由

そこで赤い鳳凰が自由に飛び上がるのには必ず理由がある。

蜿蜿赤龍、感縁来格

赤い龍は時宜にしたがってやってくる。

後半の句に出る龍は中国では皇帝、日本では天皇を象徴する。また龍は雨をふらすもので前の対句から連続している。前半の鳳凰を形容する「翽翽」という語は『詩経』という中国古代の詩集を踏まえた表現である。空海の時代には『詩経』の詩は儒教の解釈に基づいて理解されていた。それによると「翽翽」の句が用いられる詩では「君主が賢人を求めること」がうたわれていると解釈されていた。つまりこの一節では天皇と有能な仕官候補者が詠まれているといえる。『聾瞽指帰』のテーマの一つは親族が空海に仕官につくよう促がすこととそれに対する空海の拒絶である。そのため、空海はここで『詩経』の「翽翽」という字句を儒教的理解を踏まえて用いている。

これらの二つの対句には空海の氏族意識が見られると私は理解する。以上に見たいずれの対句にも登場する雨を引き起こす龍と赤龍は天皇を表す。それに対応して虎と丹鳳が登場している。このうち丹鳳は中国古代の神獣・朱雀と同じ意味である。日本古代の宮城で最も重要な正面の門を朱雀門といった。この朱雀門を警護するのは代々、大伴氏の役割であった。佐伯氏は大伴氏から分かれ、兄弟のような氏族であると空海は理解している(『性霊集』巻二)。ここでは「赤龍」「丹鳳」と赤色の動物が登場している。赤色は当時の人々には壬申の乱で天武天皇方についた大伴氏らがつけた赤色の旗印を明らかに思い起こさせた。天武天皇と大伴氏が桓武天皇にもたらした影響は後に述べていく。

さらに空海は『聾瞽指帰』で自分の持つ武器を「虎豹の鉞」としている。虎豹は勇猛さを象徴し、猛虎は蝦夷を象徴する表現でもあった。空海の出身の佐伯氏はこの蝦夷と関わりが深い。第一の対句は蝦夷そして佐伯氏を虎にかけている。つまりこの二つの対句には空海の出身である佐伯氏、そして祖先である大伴氏が天皇と対句で現れていると見ることができる。なぜこの大伴・佐伯両氏は天皇と対句で表現されなければならなかったのか。本書ではこの関係を見ていきたい。

出典 土蜘蛛草紙 東京国立博物館所蔵 ColBase(https : //colbase.nich.go.jp/)

「諷諫(ふうかん)」の書

「諷諫」という言葉がある。忠をもって主君を誡める際に、直接にではなく遠回しに諫言(かんげん)することを「諷諫」という。諫言は主君にとって「良薬は口に苦い」ものであって、諫言をする忠臣は主君より煙たがられ、遠ざけられるか、場合によっては死をたまわることさえあった。

日本でも臣下が諫言を行うことは忠臣の理想とされていた。七六〇年に成立した『藤氏家伝』には、藤原武智麻呂(藤原南家)が主君である天皇に対して諫言を行ったことが記されている。また詩文に諷刺を込めた例としては、空海の没年(八三五年)より少し後のことであるが、八三八(承和五)年に平安時代の文人、小野篁が「西謡道」という詩を作り遣唐使を諷刺したことが嵯峨上皇の逆鱗に触れたという。「西道謡」は現在残っていないが、当時の政治的な問題を暗に諷刺したものであったうである。小野篁が詩の裏に込めた諷刺を嵯峨上皇は理解し激怒したのである。また空海が友人に向けて諫言の危険性を注意した書簡が残されている(『高野雑筆集』巻下)。さらに近年、空海の詩「秋日観神泉苑」には諫言の意味が込められているという説が提出された(南昌宏「空海《秋日観神泉苑》が秘める諫言」『密教学研究』五一、二〇一九)。こういった政治的・文化的な背景から空海が『聾瞽指帰』に主君に対する諷諫を込めた可能性は十分に考えられよう。

詳しくは第1章「第1章 空海の決意──天皇への忠と祖先への孝」参照。

出典 Wikimedia Commons

数多くの古代氏族の中で佐伯氏は大伴氏を本流とし、もっとも古くより天皇に忠をもって仕えてきたという伝承を持つ。佐伯氏につらなる空海にとって、主君が無道の政治を行っているのを押し黙って見逃すことは不忠である。当時の天皇は稀代の専制君主・桓武天皇であった。とはいえ、直接に諫めるのは危険である。そこで空海は「諷諫」を用いたと私は考える。さらに言葉に二重の意味を込める言語観を空海は大伴・佐伯氏の伝承の中で知悉していた。『聾瞽指帰』を理解するには表面の意味の他に、隠された裏の意味を探る必要がある。

続きは、本でお楽しみください。

* * *

【著者プロフィール】

藤井 淳(ふじい じゅん)

駒澤大学仏教学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。主著に『空海の思想的展開の研究』(トランスビュー、2008年)、編著に『最澄・空海将来『三教不斉論』の研究』(国書刊行会、2016年)、『古典解釈の東アジア的展開――宗教文献を中心として』(京都大学人文科学研究所、2017年)がある。プリンストン大学宗教研究所客員研究員、フンボルト・フェロー(ハイデルベルク大学)。

『空海『三教指帰』――桓武天皇への必死の諫言』の書籍詳細はこちら↓

「世界を読み解く一冊の本」シリーズについてはこちら↓