2022年の感謝、そして2023年のまちづくりに希望をもたせてくれた中学生

都農町で3回目の仕事納め。

今年も一年、ありがとうございました。

1.2022年の感謝と振り返り

今年はのっけから、ふるさと納税指定取り消しや、社員減、資金繰低空飛行などヒヤヒヤの連続。

そんな状況にも関わらず、無事に新年を迎えられそうなのはひとえにお仕事をくださっているクライアントのみなさま、はるばる都農町まで泊まりにきてくださるゲストのみなさまのおかげです。

心より御礼申し上げます!

振り返れば反省ばかり。。人のやさしさに甘えさえてもらった一年。

その象徴がトレーラーホテル開業のクラウドファンディング。

131名のみなさま、本当にありがとうございました。

半分近くが都農町内の人たち。直接は実益がないことが明らかな宿泊施設にも関わらずのご支援。

「都農町がよくなるなら」

「町外の人、ひとりでも多くに都農町のことを知ってもらえるなら」

という期待と捉え、心してゲストの誘致に励みます!!

秀建設さん・Yamataka2082さん・南国プリンさん・cotoさん・ハラケアシステムさん

2.まちづくり学

都農町のまちづくりで、ぼくががんばりたいことは2つあります。

1つめは、町外の都農町ファンを増やすこと。

高校生のスタディツアーや、ADDressさん、LACさん、HafHさんと連携してテレワーカー、ワーケーション誘致などホステル運営しながら。

もう1つは、小・中学生が戻ってきたくなる動機づくり

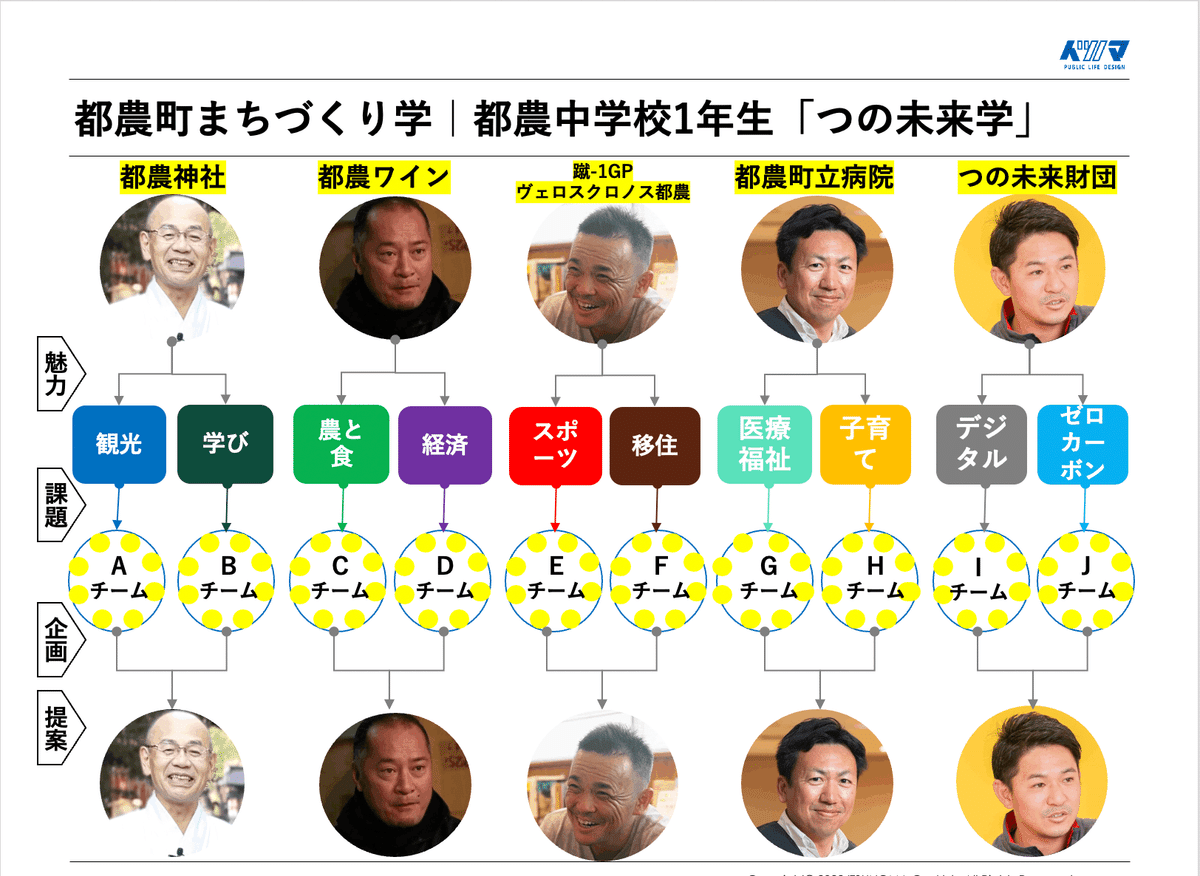

都農町に移住して以来、ずっと関わらせてもらってる都農中学校の総合的な学習「つの未来学」。

イツノマが町から委託を受けてるリアルなまちづくり業務を、そのまま中学生と共有して一緒に巻き込んでいく。

リアルな課題解決や課題創造を通して、自らコトを起こし、ヒトやカネを動かせる起動人材が増えていくことを目指して「つの未来学」は各学年15時間ずつ実施してます。

3学期は1年生が対象。

プログラム名はズバリ「まちづくり学」

イツノマが町に提案したグランドデザインで、まちづくりに必要な10の分野ごとに10個のアクション100を参考に。

10の分野について、町の当事者に来てもらって、魅力や課題を対話、自分たちなりの解決アイデアを考えて、プレゼンします。

3.まちづくりで興味ある分野

今月に、第1回の授業で、上記の10の分野だったらなにに興味があるか、1年生にアンケートをとりました。

集計結果がこちら。

このアンケートで伝えたかったことは2つ。

1つめは、まちづくりは、ものすごく広い範囲を同時に進めなければならないので、いろんな強みを持った人たちとチームでやる必要がある

2つめは、まずは自分が興味あること、好きなことからやったほうが、楽しいし、アイデアも出るため、結果的にチームに貢献できる

社内で事前に話してて、都農町はスポーツ好きだし、中学生にとってわかりやすいから1位はスポーツかな?という予測は見事的中(簡単か。。笑)

①スポーツ・移住

PK合戦を全国大会にまで発展、Jリーグを目指すサッカーチームの誘致・支援にも関わっている新名亮さんから

都農町にはJリーグを目指す「ヴェロスクロノス都農」があることも、スポーツが一位になった要因のひとつ。

ヴェロスクロノス都農の経営者の一人でもある新名さんと、町を元気にするスポーツの魅力や、サッカー選手が地域おこし協力隊として、多くの移住者を誘致したしくみについても話してもらいます。

②観光・学び

中学生の関心で2番目に高かった観光。

都農町といえば都農神社。初詣の参拝客は毎年10万人近く!!

なんと都農神社の宮司自ら、中学生たちに神社や祭りの魅力を直接語りに来てくださることに!

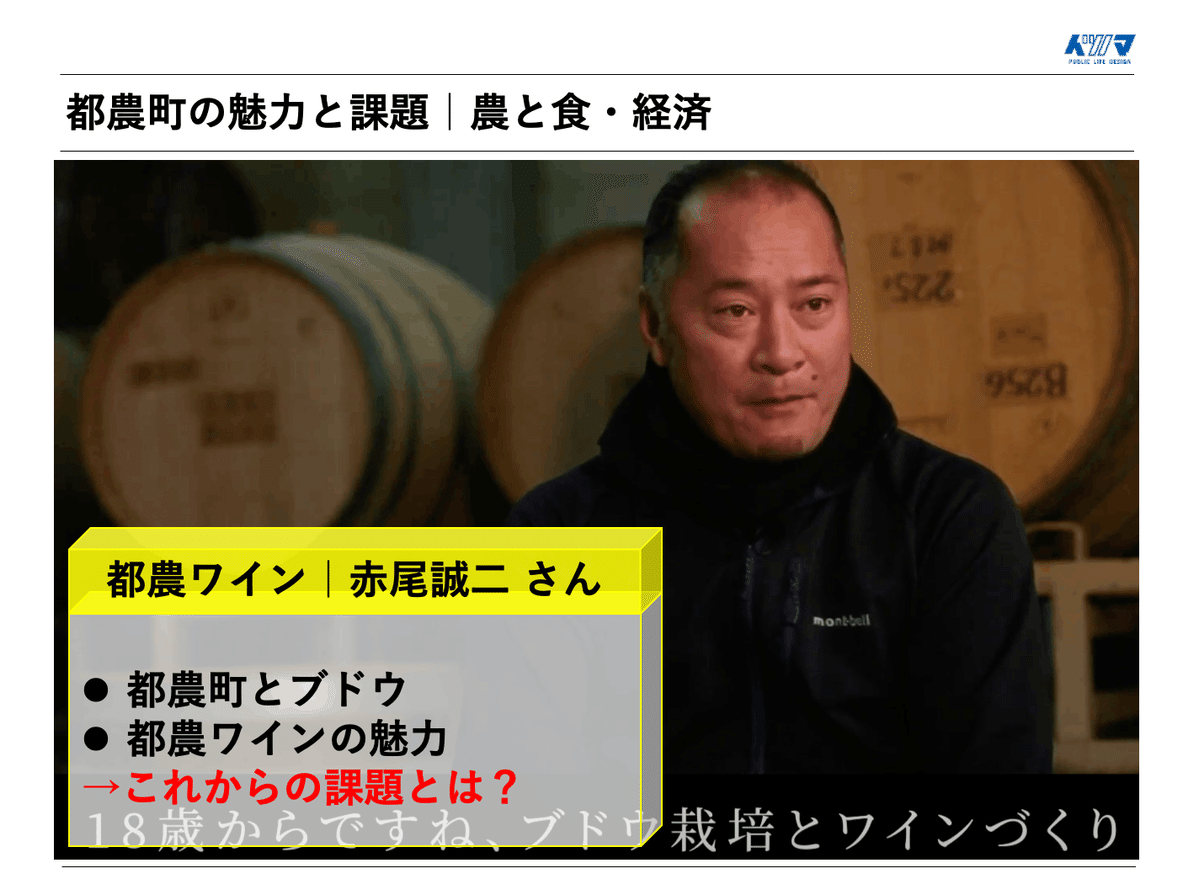

③農と食・経済

3番目に高かった農と食。

農の都と書いて都農町だけに農業はまちづくりを支える基幹産業。

都農町最大の食であるブドウとワインについて都農ワインの赤尾工場長がその想いや可能性を語ります。

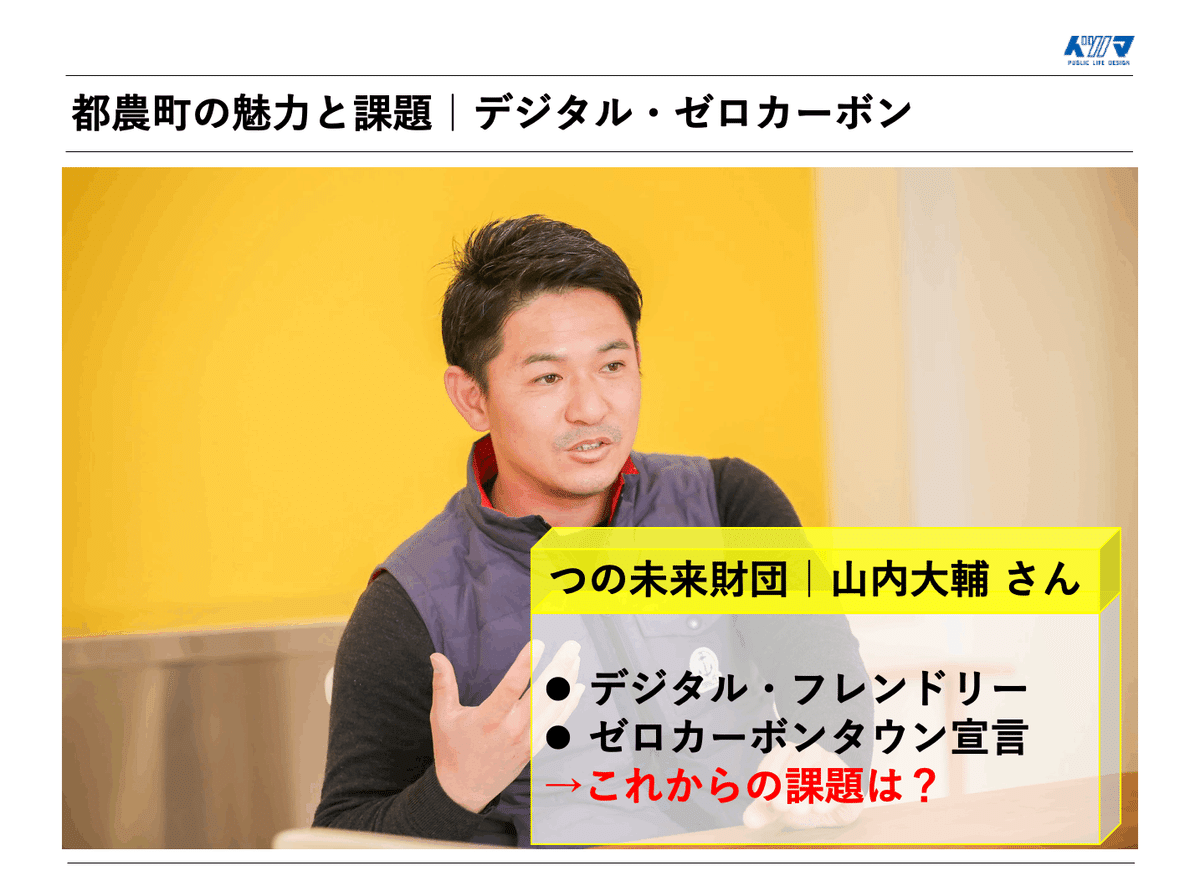

④デジタル・ゼロカーボン

未来のまちづくりの主役である中学生たちにとって、デジタルとゼロカーボンは2大テーマになります。

都農町のデジタルとゼロカーボン施策を推進する、つの未来財団の山内大輔さんから、都農町の未来戦略を

⑤医療福祉・子育て

ぼくが思う都農町の最大の強みは、町に総合診療医が5人もいること。

町長からも、都農町のまちづくりは「医療・介護・福祉」である、とよく言われます。

医療と地域・町民の架け橋として、病院に勤務する医療ソーシャルワーカーの田渕陽介さんから、都農町の医療福祉や子育てについてわかりやすくお話しいただきます。

4.2023年のまちづくりに希望

中学生たちには、12/9の第1回授業でイツノマがやってるまちづくりを15分ほど紹介しました。

アンケートの回答結果を見ると、イツノマの話を自分たちなりに消化してくれてるのと、話とは関係なしに、もともと自分たちなりに感じてたんだろうな、という両方の手応えを感じました!

Q.まちづくりという言葉からどんなことを想像しましたか?

・楽しそう!

・難しいけれどおもしろいとも思った

・自分たちがまちをつくっていかなければと思った

・他の人たちがこの町に移住したいというほどに

・自分の町のいいところをぱっと言えるほどに

・0からはじめるまちづくり

・いろんな人がいていいということ

・まちづくりは人をつくる

・アイデアをたくさん出して、それを実際にするということ

・まちを明るくする

・使わない建物を新しいお店にして、町をきれいにする

・空き家などを改造する

・まちの在り方、経済発展を考える

・笑顔

Q.まちづくりについて、これから考えたり、話したいことを書いてください。

・自分たちでアイデアを出して実行したい

・もっと経済のことを考えていきたい

・二酸化炭素0計画

・人が健康でいられる新しい場所をつくりたい

・都農の人を増やすためのこと

・ヴェロスクロノス都農と仲良くしたい

・自然を守るためにゴミを増やさないこと

・建物づくりのことを考えたい

・商店街をもっとにぎやかにしたい

・シャッター店舗や廃墟を変える(公共施設に)

・都農らしさを潰さないように考える

・子育てしやすくするためにどうするべきか

・デジタル教育(ICT)

・自分の町と向き合って問題などを解決していきたいです

なかには、こんなダイレクトなメッセージも!採用したい 笑

イツノマさんとこれから都農をよくするために、建物の建て替えなどについて話していきたい

仕事納めの日に、中学生のアンケートを1枚1枚熟読、めちゃくちゃエネルギーが湧いてきました。みんな、自分なりに感じたり考えたりしているなぁと。

来年1月13日の授業が楽しみです。

最初にお話しいただくのは新年最初にふさわしい都農神社の永友宮司!いまからワクワクします。

最後に来年の予告となりますが、都農町ゼロカーボンU-18議会に施策提言する小・中学生の選抜チーム「Green Hope」とつの未来財団主催で、1月29日に、商店街の真ん中、(通称)マーケット跡地で「みちくさ市」を開催します!!

商店街を花と緑で盛り上げよう!という実証実験企画。

2023年は「小・中学生と商店街再生」が、間違いなく、ぼくの最重要目標のひとつに。

2023年は、よりいっそう、町の難題にチャレンジ!

目の前のことや小さなことから、一つひとつアクションを積み上げて、大きな変革につなげていきます。

来年もどうぞよろしくお願いします!

良いお年をお迎えください。