未来のまちづくり、最大当事者の中学生がまちの魅力と課題解決を学ぶ「つの未来学」

都農町に移住したときから一番こだわってるしごとが、町内唯一の中学校で総合学習の時間を15時間使ったプログラム「つの未来学」です。

高校がなくなったまちでは、220名の中学生=まちの未来。

「つの未来学」の特徴は、ぼくらが携わっているリアルなまちづくりと直結、自らコトを起こし、人とまちを動かしていける起動人をテーマに、正解のない未来のことを学び合っています。

2月21日に終了した1年生のプログラム15時間を振り返ります。

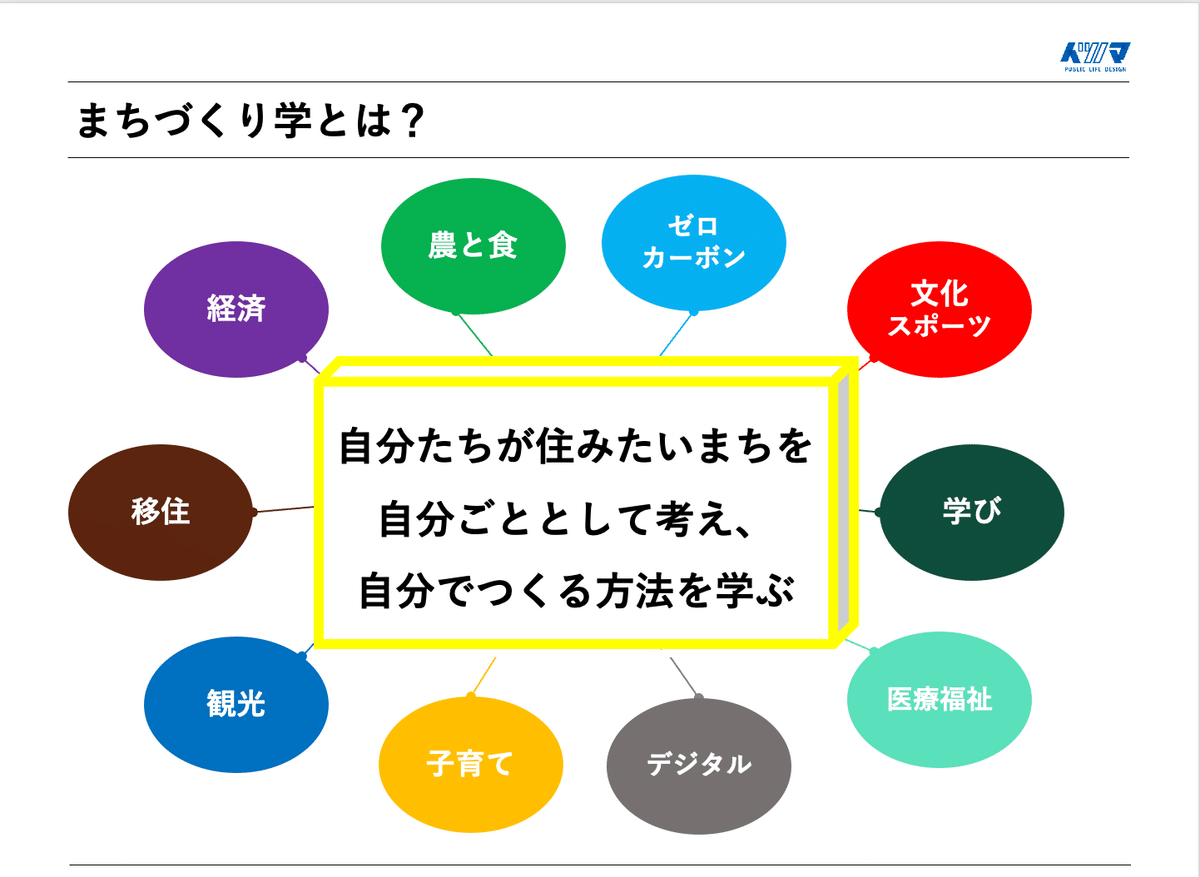

1.10の視点でまちづくりを考える

まちづくりといっても、ばくっとしててイメージがわかないもの。

ぼくらが実際に、まちのグランドデザインをつくったときに使った10の視点を紹介。

初回のアンケートは興味深い結果に。

スポーツや食は興味が多い想定はしていましたが、思ってたより日ごろ接点がなさそうな移住やデジタル、医療福祉などにもまんべんなく興味が。

「まちづくりについて、これから考えたり、話したいこと」では、経済やゼロカーボン、シャッター店舗、都農らしさなど、これからのまちづくりで考えて欲しいことを先取りしたコメントに中学生への期待値が高まりました。

2.リアルな当事者から魅力と課題を聞く

プログラムは、まちづくりのリアルな当事者をゲストに、都農町の魅力と、課題を中学生に提起することからはじまります。

10の分野ごとにチームを組んで、課題を掘り下げ、解決アイデアを出して、最後は当事者にプレゼンします。

町の人の話を聞くことはよくやりますが、課題を出してもらって、最終的にその人に解決アイデアを提案することを今回の特色にしました。

10の分野を2つずつ担当する町の人を選定。都農町の魅力や経緯について当事者としてわかりやすく説明いただきます。

まちづくりで一番大切なことは、まちの魅力を理解して好きになること。

①都農神社|永友宮司

宮司が自ら中学生に語りかけてくれること自体が都農町の魅力。

②都農ワイン|赤尾工場長

18から醸造家として都農ワインの歴史をつくってきた赤尾さん。

③蹴-1協会|新名代表

口蹄疫からの復興をかけ民間ではじめたPK全国大会。都農町の魅力が凝縮!

④つの未来財団|山内理事

未来のまちづくり必携のスキル、デジタルとゼロカーボン最前線の魅力

⑤都農病院|田渕さん

総合診療医が5名常勤していることが最大の魅力

3.課題を掘り下げ、解決アイデア出し

5人の当事者から聞いた魅力と課題をもとに、10チームにわかれて解決アイデアを出し、企画提案を考えます。

各チーム、「リーダー」「ファシリテーター」「デザイナー」「タイムキーパー」の役割分担をして、いよいよ企画提案のスタート!

当事者から聞いた課題を中学生なりに掘り下げます。

一人ひとりが掘り下げた内容を、チーム内で共有し、チームとしての掘り下げを議論していきました。

課題を掘り下げた後は、具体的に、課題を解決するアイデア出し。

ブレストルールを共有します。

・批判しない

・思いついたらなんでも言ってみる

・人の意見にのっかってみる

・質より量、とにかくたくさん

アイデア出しは得意。大人のワークショップよりスピード、量ともに中学生圧勝w

たくさん出たアイデアを10個に絞り込み

アイデアがでたら、ここから企画にブラッシュアップ。

企画の定義は

①課題を解決する

②新しいアイデア

③アイデアを実現

最終的には、下記のフォーマットで企画提案書をパワーポイントで作成

4.タブレットを駆使、事例調べ

実現できる根拠は、全員がもっているタブレットを活用、自分たちが出したアイデアに近い事例を調べます。

どういうキーワードを入れて検索すれば、面白い事例を見つけられるか?

ここでも、大人以上の速さで、たくさんの好事例を見つけてました。

5.リアルな当事者に、堂々プレゼン!

最後はいよいよプレゼンの準備。

他の授業の時間を使って仕上げるチームもあれば、中学生どうし、夜帰ってから自宅でZOOM打合せしてた、なんてエピソードも。すごい!

最後の1時間は、本番を想定してのリハーサル。

校外の大人に向けてのプレゼンははじめて、かつ、授業参観も重なり、ご家族も多数見てる中での緊張感は、ぼくらの想像をはるかに上回っていたに違いありません。

みんなで真剣に考えてきただけあって、一人ひとりが自分のことばで、しっかりと話せました。

「そのアイデア使えそう」と嬉しいフィードバック

課題解決、理由、実現、根拠と聞いていてもわかりやすい企画に。

都農神社の宮司からは、中学生の提案を、神社内の会議にかけるのでデータを送ってください、とリアルなコメント。

6.チームで総合的に考えてほしい

あっという間の15時間。

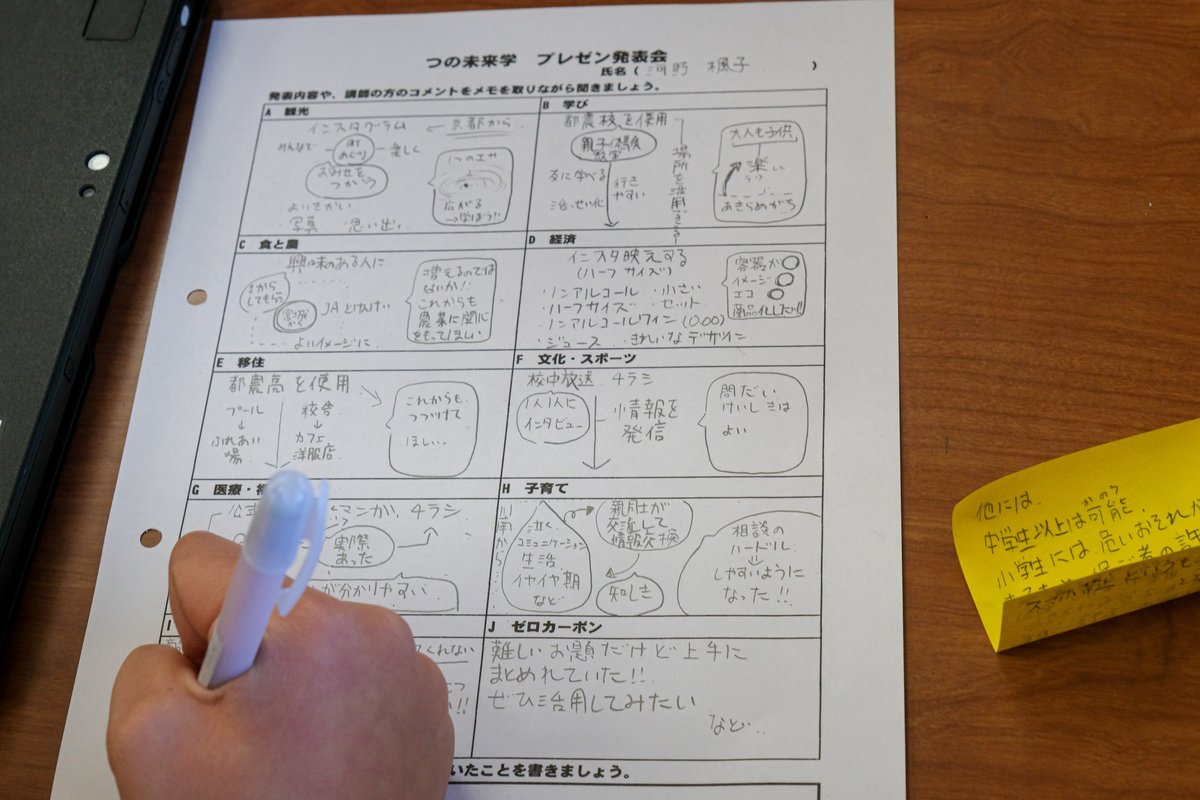

自分たち以外のチームの発表も簡潔にまとめて書いてました。

ぼくから最後にメッセージを3つ

①総合的に考えてほしい

まちづくりは総合的なもの。これからの正解のない時代、一つのことだけ考えるのではなく、2つ以上のことを同時に、総合的に考えることの重要性は増していきます。

まちづくりを考えることは、総合的な学びにつながります。

正解を探す、知識の有無は関係ありません。興味を持つことが第一歩。

学校の勉強は、国語、数学と学科ごとになりがち、世の中に出たら学科なんて関係ない。どれだけ俯瞰して、総合的に見れるかが勝負だと思ってます。

②チームで考えてほしい

総合的に見るということは、自分が知らないことばかり。だからこそチームの存在意義があります。一人ひとりの知識や強みを持ち寄れば、チームとして総合的に考えることができます。

③トラブルも楽しんでほしい

プレゼンの準備をしていたら、直前でデータがとんで白紙になったり、ZOOMがつながらなかったり、トラブル続出でしたよね。

でも、そのたびに、先生たちは動揺することなく、冷静に解決してくれました。その姿を記憶しておいてください。

社会に出たら、トラブルのほうが多いものです。うまくいかなくて当たり前ぐらいの気持ちで冷静に解決策を考え、楽しんじゃいましょう!

最後に、15時間を振り返って、中学生たちの気づき、感想のコメントです。

・今まで考えたことがない課題を考える事ができてた

・都農町は他の町と比べると劣っている部分がたくさんある

・都農だけでも実現できることがたくさんある

・どの失敗も未来につながっている

・未来の都農がどうなっているか楽しみ

・いろんな課題について、いろんなアイディアができてすごい!

・町づくりに参加することができた。

・トラブルをどう対応するかっていう話が確かにそうだなと思った

・都農町にはまだできる事がたくさんあった。実現したい。

・今の都農の状態が分かったから未来のために働きたい。

・この考えがまちづくりで、少しでも役に立てますように!

・これらができたときには、都農はたくさんの人がいると思います。

・楽しすぎた。もっとやりたい。