謎解き『杜子春』(2) 大人のための芥川『杜子春』と李復言『杜子春伝』

4 李復言『杜子春伝』のあらすじ

北周から隋にかけての時代のことです。

ある冬の日暮れ、杜子春という男が飢えて、長安の東市の西門あたりをさまよっていました。

杜子春は仕事もしないくせに気持ちばかりは大きい男で、放蕩して財産を食いつぶし、親戚や友人にも見捨てられました。

杜子春が天を仰いでため息をついていると、一人の老人が彼に声をかけました。

杜子春は自分の窮状を説明し、自分を助けてくれない親戚への不満を老人にぶつけました。

老人は援助を申し出ますが、なんと杜子春が求める以上に金を吊り上げ、最終的には三百万の金銭を与えることを約束しました。

翌日、老人は西市のペルシア邸で杜子春にその大金を与えました。

杜子春はその大金で放蕩三昧の生活を始め、そのため一・二年もしないうちに金は底をつき、再び流浪する身の上になりました。

杜子春が東市の西門あたりをさまよっていると、また老人に出会いました。

老人はまたも援助を申し出ます。

今度は一千万の金を杜子春に与えました。

杜子春は、初めは反省して仕事に励もうと心に誓ったのですが、大金を目にすると心変わりして豪遊し、やはり一・二年後には以前よりも貧乏になってしまいました。

杜子春は三たび同じ場所で老人に出会いました。

老人は、恥じて逃げようとする杜子春の袖を捉え、今度は三千万もの大金を与えました。

杜子春は老人に、「この金で自分の義務を果たし、その後はあなたにお仕えします」と誓いました。

心を入れ替えた杜子春はその大金を一族の恵まれない人たちのために使い、さらに恩のある者には報い、恨みのある者には復讐しました。

翌年の夏、仕事を終えた杜子春は約束した場所へ向かい、老人に従って華山雲台峰に登りました。

そこには老人の厳かな屋敷がありました。

正堂の中には仙薬を煉る薬炉があり、九人の玉女がそれを取り囲んでいました。

老人は身なりを道士の姿に換え、杜子春に薬と酒を飲ませて次のように言いました。

「決して口を利いてはならない。これから鬼神や猛獣、地獄、さらにはお前の親族が虐待されるような場面に出会うだろうが、みな真実ではない。私の言葉を信じて、恐れずにやり過ごしたなら、結局は何の苦しみもないからな」と。

道士が立ち去ると、たちまち軍兵を引き連れた大将軍が現れ、杜子春にここで何をしているのかと尋ねました。

杜子春が答えないでいると、それらは消え去りました。

次に猛獣に取り囲まれました。

また激しい雷雨にも襲われました。

しかし、杜子春はいずれに対しても動じませんでした。

やがてまた将軍がやって来て杜子春を脅しましたが、彼が答えなかったので、将軍は彼の妻をひどい拷問にかけました。

妻は泣き叫んで杜子春に答えるよう哀願しましたが、杜子春はそれを無視しました。

将軍は言いました。

「こやつの妖術は完成している。生かしておくわけにはいかない。」

こうして杜子春は殺害されてしまいました。

殺された杜子春の魂魄は地獄に落ちました。

杜子春は地獄でもさまざまな責め苦にあいましたが、道士の言葉を念じてそれらに耐え、ついに一言も発しませんでした。

地獄の閻魔大王は、「こいつは陰賊だから、女に生まれ変わらせよ」と命じました。

杜子春は宋州の王勧の家の娘として生まれました。

子供の頃から様々な苦痛に見舞われましたが、杜子春はやはり声をあげませんでした。

杜子春は突然成長し、絶世の美女となります。

しかし、やはり何も話さなかったので、家の者は杜子春を「唖女」と見なしました。

進士の盧硅という男が杜子春の容貌を耳にし、求婚してきました。

王勧は「唖」を理由にそれを断りました。

しかし、盧硅は「妻として優れていたなら、言葉は必要ない」と言って杜子春を妻に迎え、深く愛しました。

しばらくして男の子が生まれました。

その子が二歳になった時、息子を抱き上げながら、盧硅はあれこれと妻に話しかけました。

ところが、杜子春はやはり何も答えません。

この時、ついに盧硅の怒りが爆発しました。

「一人前の男でありながら、こうまで妻に馬鹿にされるくらいなら、子供がいたって何の役に立つものか!」

盧硅は子供の両足を持つと、その頭を石にたたきつけました。

これを見た杜子春は、思わず「ああ」と叫んでしまったのです。

その声がまだ消えないうちに、杜子春の身は道士の屋敷に戻っていました。

屋敷は火事になっており、紫の炎が屋上を貫いていました。

道士は杜子春を怒鳴りつけました。

「この青二才め、よくもわしをこんな目に遭わせおったな!」

しかし、すぐに冷静さを取り戻して言いました。

「お前は七情のうち、喜び、怒り、悲しみ、恐れ、憎しみ、欲望を忘れることができた。しかし、ただ愛情だけは忘れることができなかった。もしあの時、『ああ』の声さえなかったなら、わしの不老不死の仙薬は完成し、お前も上仙になることができた。だが、やはりその才のある者はめったにおらぬものじゃな。わしの仙薬はやり直しだ。お前はまた俗世で生きよ。しっかりやれ」

こう言うと、道士はさっそく壊れた薬炉の修復に取り掛かりました。

その後、杜子春は道士との約束を破ったことを恥じ、自らの過ちを謝罪しようと思って雲台峰に登りました。

しかし、人家の気配はなく、杜子春は嘆きながら帰ったのでした。

5 二作品の設定の比較

いかがでしょうか。

ちょっと残酷なシーンもありましたが、李復言の『杜子春伝』も実に味わい深い物語です。

ところで、この物語には芥川の物語にあったような疑問点、不可解な点はあったでしょうか。

実は、ほとんど見受けられません。

詳細については後述しますが、老人が杜子春に資金を援助した理由も、杜子春に試練を与えた理由も、杜子春が盧硅に我が子を殺された時に声をあげた理由も、すべて合理的に解釈できます。

もちろん、ファンタジーですから、おかしなところはいくつもあります。

例えば、杜子春にあのような試練を与えることによって、なぜ不老不死の仙薬が出来上がるのか、全くわかりません。

第一、不老不死そのものがあり得ません。

しかし、それらはファンタジー小説として当然許される範囲内の設定であり、これらが認められなければファンタジーそのものが成立しません。

『杜子春伝』は、私には完成度のかなり高い小説であるように見えます。

芥川の『杜子春』はこの李復言の『杜子春伝』に基づいて書かれていますが、芥川自身は「話の2/3以上は創作だ」と述べています。

二作品を比較し、設定やテーマの違いを浮き彫りにしてみましょう。

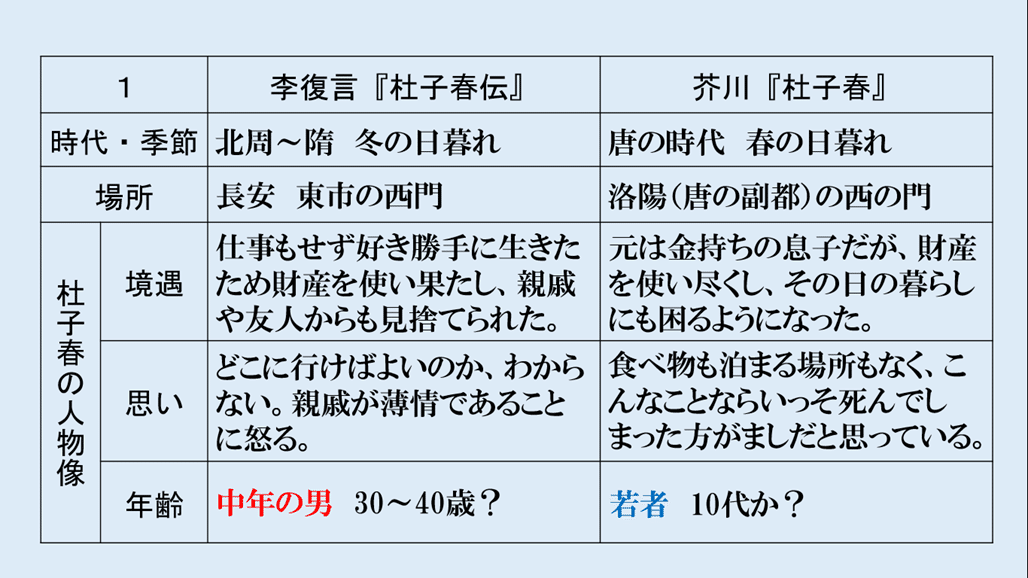

まず、舞台設定や人物設定を比較してみます。

二作品の違いをわかりやすく表にしてみました。

芥川が物語の時代を唐、場所を洛陽に設定した意味は、原作の設定である隋や長安より、日本人になじみがあるからでしょう。

季節の違いですが、原作が冬に設定したのは杜子春の境遇の悲惨さを強調するためです。

芥川が季節を春に設定したのは、結末と呼応させるためであったと思われます。

結末は「ハッピーエンド」であり、その季節は「寒さを乗り越えて暖かくなる春」がふさわしいということです。

結末で杜子春は、夕日を浴びて洛陽の西の門の下でぼんやり佇んでいます。

二人の三度の出会いは同じ時期、同じ場所で行われたから、冒頭の季節も春になるわけです。

杜子春の人物像ですが、注意して読むと、二作品の間でかなり違っていることがわかります。

両者には大きな違いが三点あります。

年齢と出自と人柄(性格や考え方)です。

まず年齢ですが、両者とも正確な年齢はわかりません。

しかし、おおよその年齢は見当がつきます。

原作では杜子春の妻が登場します。

将軍の命令でひどい拷問を受ける場面がありますが、その時、妻は「あなたに妻として十年余り仕えてきました」と語っています。

当時の男性は、おそらく10代後半から20代前半にかけて結婚したと思われます。

とすれば、原作の杜子春の年齢は30代になります。

当時としては、中年の男性と考えてよいでしょう。

老人から三回目に大金をもらった際、自分の務めを立派に果たしている点を見ても、社会経験を積んだ一人前の男だと認めてよいと考えます。

芥川の杜子春は「若者」としか書かれていません。

今の時代「若者」といえば、10代半ばから20代、場合によっては30代前半をもその範囲に含めていいのではないでしょうか。

唐代の「若者」のイメージはもっと若かったと思われます。

日本の江戸時代においても、庶民の子供は10歳前後で丁稚奉公に出ていました。

まだ半人前とはいえ、現在の言葉で言えば「社会人」です。

唐の時代においても日本の江戸時代においても、20歳を超えればもう私たちの思うような「若者」というイメージでなかったでしょう。

つまり、芥川の杜子春は、現在の「少年」である可能性が高く、実はそのようにとらえてこそ芥川『杜子春』がよく理解できると私は考えています。

次に杜子春の出自ですが、原作についてはよくわかりません。

正業に就かず放蕩し、親戚や友人からも見捨てられた、としか書かれていません。

おそらく一般庶民の出でしょう。

これに対して、芥川の杜子春は明確に「元は金持ちの息子」と書かれています。

芥川は、なぜ原作の設定をわざわざ変えたのでしょうか。

ここにも深い意味があると私は考えます。

最後に人柄ですが、両者は似ているように見えて、実際は全く異なっています。

原作の杜子春は初め放蕩無頼のやくざな男でした。

芥川の杜子春ですが、親の財産は使い果たしましたが、放蕩無頼であったとは一言も書いてありません。

原作の杜子春と同じく、老人からもらった大金を二度も浪費してしまいましたから、一見放蕩児のように誤解されそうです。

しかし、杜子春が親の財産を使い果たしたのは少年であることの未熟さによるものであり、彼にもともと放蕩癖があったわけではないと考えます。

落ちぶれてからのあり方、考え方にも大きな違いがあります。

原作の杜子春は、まず親戚や友人を頼ろうとしています。

そして断られ、自分を見捨てた親戚に対して強い怒りを感じています。

彼の考え方が正しいかどうかは別にして、ともかくこれらの態度からは、原作の杜子春の強さや生きようとする力が感じられます。

これに対して、芥川の杜子春からは、強さは感じられませんし、生きる意志さえ薄弱です。

彼は「いっそ川へでも身を投げて、死んでしまった方がましかもしれない」と考える、弱々しい少年であったのです。

そして、不思議なことに、彼は親戚や友人を全く頼ろうとしていないのです。

頼ろうとしたが、断られたのかもしれません。

でも、芥川はなぜそのことを書かなかったのでしょうか。

身寄りのなくなった少年が親戚を頼るのは普通のことですし、原作の杜子春は親戚を頼った(が断られた)と書いてあるにもかかわらず、書かなかったということは、芥川はわざと省略したということです。

一般に、中国人は伝統的に家族や一族の結束力が強いと言われます。

原作を読んでも、杜子春は三回目の大金を手に入れた時、一族の困窮者に手を差し伸べました。

芥川の杜子春は、親戚を頼ろうとしていませんし、親戚を助けようともしていません。

伝統的な日本人も家族の結束力は強いと思いますが、中国人ほどでもないのでしょう。

だから、芥川は親戚の記述を避けたのでしょうか。

中国文学に造詣の深い芥川が、中国人の家族観を知らなかったはずはありません。

だから、芥川が中国人である杜子春を描く時に、親戚のことを書かなかったのは、書く必要がないと考えたのではなく、杜子春が親戚を頼ることができない状況にあったからだと考える方が自然なのではないでしょうか。

二度手に入れた大金を蕩尽した理由についても、細かく見れば両者は異なります。

原作では、杜子春の放蕩癖がそうさせています。

李復言は、「杜子春は大金を手に入れた後、放蕩したいという気持ちがまた盛んになった」とはっきり書いています。

二度目に大金を手に入れた時も、原作の杜子春は真人間になろうとしますが、金を目にするとその決心も消えて放蕩したという「人間臭いところ」を見せています。

芥川は、大金を手にした杜子春の周りに才子や美女が集まり、彼が貧乏になるに従ってその連中が杜子春から離れていったさまを描いています。

杜子春が老人からの三度目の黄金の提供を拒否したのも、そのことによる人間不信が理由です。

杜子春が黄金を得て、初め贅沢をしたのは、無知による衝動と若者にありがちな孤独感によるものだと言えるのではないでしょうか。

最後に、杜子春の「決意」についても見ておきましょう。

原作の杜子春は、自分の「社会的責任」を果たした後、老人の下僕となって仕えようとします。

老人への恩返しのためです。

老人が実は道士であることを彼が知っていたかどうかは明らかではありませんが、少なくとも、彼は仙人になりたいと考えて老人に従ったのではありません。

芥川の杜子春は、原作と正反対に見えます。

彼は何ら「社会的責任」を果たしていません。

ただ仙人に憧れたから、老人の弟子になりたいと言っただけです。

老人に恩義を感じるどころか、感謝の言葉すら伝えていません。

徹頭徹尾、自分のことしか考えていません。

彼は「世間の人間は薄情だ」と言いました。

しかし、老人から二度も助けてもらっていながら「ありがとう」も言わず、贅沢を味わうだけで社会的責任も果たさず、さらには仙人になりたいという一方的な要求だけを突きつける杜子春は、薄情な世間の人間と同じように「恥知らず」だと批判されても仕方ありません。

このように比較すると、二作品の杜子春にはあまり共通点がないことがわかります。

共通するところは、杜子春の名前と性別、そして老人との三度の出会いや老人から与えられた試練(の一部)ぐらいでしょうか。

芥川は、原作とは全く異なる杜子春を造形したのです。

芥川自身、「話の2/3以上は創作だ」と語っていますが、それは誇張ではありません。

さて、今回はここまでにします。

次回は、「老人が杜子春を援助した理由」と「鉄冠子の謎とその解明(その1)」について、お話しします。