ファシリテーション はじめの一歩 後編:大切にしたい5つの心得と3つの理論

この記事では、前後編の2回に分けて、ファシリテーションの概念、4大スキル、大切にしたい5つの心得、関連する3つの理論、さらに参考書籍に触れつつ、随所で特にオンラインファシリテーションに役立つTipsをお伝えしてきます。

ファシリテーション、どうしたらよいか…に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

前編はこちら。ファシリテーションの概念と4大スキルについて解説しています。

後編では、以下について触れていきます。

・大切にしたい5つの心得

・ファシリテーションを支える3つの理論・フレーム

・参考書籍

■大切にしたい5つの心得

いきなり結論です。

いろんなスキルも重要ですが、何より大切にしたいのが「心得」つまりマインドセット。

僕はファシリテーターとして、連続型のオンラインワークショップを企画運営することが多いのですが、この5つの心得を『ファシリテーター行動指南書』から教わりました。

そのすべてが金言なのですが、特に大きな力を感じるのが「参加者の相互作用を信じる」。

究極、これだけです。

■あくまで主役は参加者

ファシリテーターは場をつくり、対人関係を円滑にし、議論を構造化し、合意形成の支援を進めますが、あくまで主役は参加者。できるのは土を耕すまでで、どんな芽が出て花を咲かせるのかは参加者しだい。

たからこそ、できるすべての準備をしたあとはタイミングを見計らい「私はあなたたちを信じるので、思い切りやってください」というメッセージを出すことにしています。

■ファシリテーションを支える3つの理論・フレーム

ここからは、僕がオンラインワークショップ(特に連続講座型)をファシリテーションしていくうえで参考にしている理論・フレームを3つ紹介していきます。

※単発の会議ではここまで気にすることはあまりないですが、中長期で運営していくスタイルの会議体などには活用できます。

①成功循環モデル

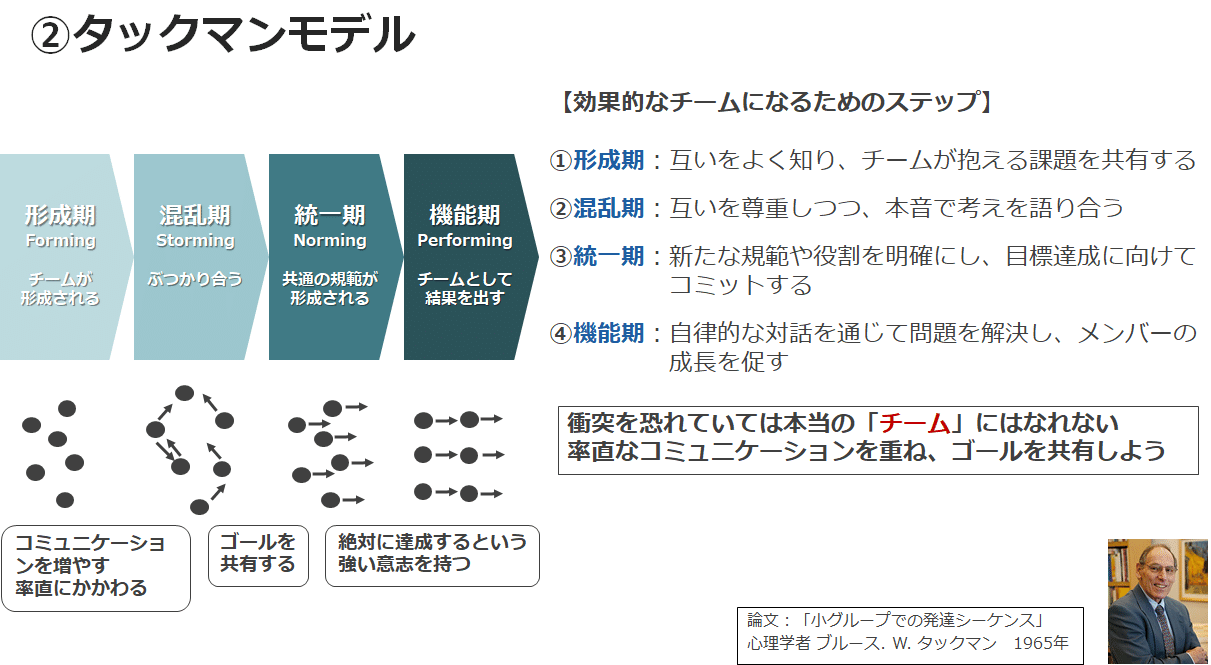

②タックマンモデル

③SECIモデル

この3つを、それぞれ見ていきましょう。

■理論・フレーム①成功循環モデル

成功循環モデルは、MIT(マサチューセッツ工科大学)組織学習センターの共同創始者であり組織論の研究者であるダニエル・キム氏の提唱したモデル。

システム思考に根ざした概念であり、組織における成功の循環を作り出すためには「関係の質」を起点に信頼関係作りからはじめましょう、というもの。

【成功の循環】

①関係の質:対話や交流を通じて、信頼が生まれる

②思考の質:多様な視点から、気づきが生まれる

③行動の質:自発的に行動し、コラボが進む

④結果の質:結果が良くなる

⑤関係の質:さらに信頼関係が深まる

逆に、失敗の循環パターン。

さまざまな業種業界の企業あるあるですが、売上や利益、成約件数など「結果の質」に焦点を当てすぎている組織、ありますよね。

数字は大切ですが、数字を至上目的にしてしまうと、組織内は摩擦や対立が生まれ、不安や疑心暗鬼に陥り、協働が進まず、結果が悪くなってしまう…というものです。

なぜかというと、人には心があるから。心理的な繋がりを考慮しない施策は、内発的動機を削いでしまい失敗に至るケースが出てくるのです。

このあたりの詳細は、hintゼミで教えを乞うた斉藤徹さんのブログが詳しいです。

特に連続型ワークショップのファシリテーションを行う場合、前半はできるだけ「関係の質」を高めるようなアクティビティを取り入れていきます。

例えば…リアルの場合におすすめなのが

・マシュマロチャレンジ

・ペーパータワー

など。サッとできるし、協働体験を通してチームの相互理解が進みます。

でも、オンラインではなかなかこうしたアクティビティが難しいですよね。

僕が実際にオンラインでやってみて「関係の質」向上の手ごたえがあったのは「過去-現在-未来年表の作成と相互インタビュー」。

手順①30分ほど時間をとって、以下について個人で書き出します。

・過去:これまでやってきたこと、好きだったこと、嫌いだったこと

・現在:今やっていること、得意なこと、ニガテなこと

・未来:将来やりたいこと、こんな未来はステキ/イヤだと思うこと

手順②ひとりあたり5分程度で説明したのち、周りから10-20分程度でインタビューしていきます。

・過去:子供時代の夢は?最高に輝いていたのはいつ、どんなとき?

・現在:当時の夢はいま、どうなっている?形を変えてあなたに影響している?

・未来:もし3年の自由時間と、100億円のお金があったら何をしたい?それはなぜ?

おすすめは3-5人程度の小チームでやることです。お互いのバックグラウンドや価値観の理解が進むことで関係の質が高まり、数回してから効果がジワジワ出てきます。

■理論・フレーム②タックマンモデル

タックマンモデルは、心理学者のタックマンが1965年に提唱した組織進化段階のモデル。チームビルディング(組織進化)を行う中で、チームにはいくつかのステージがあるというものです。

①形成期(Forming):チームが形成される

②混乱期(Storming):ぶつかり合う

③統一期(Norming):共通の規範が形成される

④機能期(Performing):チームとして結果を出す

※タックマンは後年、「散会期(Adjourning):チームが解散する」を含めた5段階の概念も提唱しましたが、ここではシンプルに4段階としておきます

ここで重要なのが、どんなチームにも「混乱期」があり、ここをどう乗り越えるかがカギになるという点。意見の衝突をおそれてなんの主張もせずにいると、表面的にはうまくいっているように見えて内面はドロドロや無関心のチームになってしまいます。

ではどうすべきか?そのひとつが「フィードバックの習慣化」です。僕もワークショップ運営をする際は以下のようなサイクルをつくっています。

①事前学習

②気づきの共有

③個人ワーク

④グループワーク

⑤発表とフィードバック

⑥振り返り(KPT:Keep・Problem・Try)

⑦次回のアクション設定

↑では太字の箇所で小刻みに自身とメンバー(あるいは他チーム)へのフィードバックを設けることで、内省と言語化、そして建設的な相互理解を促しています。

実際のKPTイメージ(匿名にしていますが、実際のケース)

さらに、ファシリテーターとしていちばんタイミングを見計らっているのが「いまのチームの状態をぶっちゃけどう思う?」というクリティカルな投げかけ。奥手な人が多いチームでは、どうしても踏み込まずに行こうとすることが多いので、時機をみて声をかけるようにしています。

■理論・フレーム③SECIモデル

SECIモデルは、経営学者で一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏らが提唱した「ナレッジ・マネジメント」のフレームワーク。組織における知的創造活動を理論化したものです。

SECIモデルのキモは、さまざまな経験をした人たちが、形式知も暗黙知も含めてぶつかり合って、新しい知を生み出していくこと。

例えば事業創造のワークショップファシリテーションの現場では、以下を意識して設計しています。

①共同化:

経験、思い、信念、考え方など暗黙知を共有する。

→なぜこの場に参加しているのかを問いかける「共体験」づくり

②表出化:

暗黙知を明確なコンセプト(概念)に表す。

→テーマに対する「対話(ダイアローグ)」、ブレストなどの「共同思考」を通した仮説づくり

③結合化:

形式知同士を組合せ新たな知識体系を作り出す。

→アイデアをの仮説検証をふまえ「システム」としての事業アイデア企画書づくり

④内面化:

行動により、形式知を暗黙知へ身体化する。

→チームおよび個々人にとっての「経験」「実践」「腹落ち」の促進

SECIモデル参考:経営学者の入山章栄氏による解説動画

■参考:ファシリテーションを深めるための7冊

『ファシリテーション入門』

迷ったら、これを読むと良いでしょう。

『ザ・ファシリテーター』

ストーリーを通してファシリテーションのイロハを知りたい人はコレ。

『ファシリテーター行動指南書』

中級~上級者向け。より多面的にスキルと実践知を高めたい方に。

『講師・インストラクターハンドブック』

学びの場のデザインとデリバリーを行う講師の方に。

『直感と論理をつなぐ思考法』

デザイン思考やビジョン思考の文脈から、ワークショップに使えるアクティビティのヒントが盛りだくさん。

『問いのデザイン』

ワークショップファシリテーターにとって重要な「問い」の概念と、そのデザインノウハウに関する超良書。

『リサーチ・ドリブン・イノベーション』

問いのデザイン続編。より事業創造や新規事業開発にフォーカスした「問い」起点のアイデア探求ノウハウが詰まっています。

■ワークショップデザイン・運営に携わる方へ

こちらも参考になれば嬉しいです!

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

ファシリテーションは一日にしてならず。でもその場の目的・意義を忘れず、参加者を信じて促すことで、きっとその会議やワークショップは良いものになるはず。

少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。

それではまた!

最新情報をLINE公式アカウントで配信しています。

友だち追加頂けると嬉しいです!

https://lin.ee/svbI18y

よろしければ「スキ」やシェアをお願いします。また「フォロー」いただけると励みになります!