ファシリテーション はじめの一歩 前編:ファシリテーションの概念と4大スキル

「会議でファシリテーター役をやることになった」

「オンラインワークショップのファシリテーターに指名された」

という状況の方、いきなりそんなシチュエーションになったとき、何からやればいいのか悩みますよね。やるべきことばかりで、かつ責任重大。とっても焦ると思います。

僕も20代の頃はファシリテーションのなんたるかを分からずに会議運営などを任され、苦手意識をもっていたひとりです。

そんな僕が、2022年現在、事業創造のためのオンラインワークショップ企画運営・ファシリテーターを務めています。

↓現在行っているワークショップの例

この記事では、前後編の2回に分けて、ファシリテーションの概念、4大スキル、関連する理論、大切にしたい5つの心得、さらに参考書籍に触れつつ、随所で特にオンラインファシリテーションに役立つTipsをお伝えしてきます。

後編はこちら。

ファシリテーション、どうしたらよいか…に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

▼自己紹介

■ファシリテーションとは

最初に「ファシリテーション」と聴いて、あなたのアタマに思い浮かぶものはなんでしょう…?

ちょっとだけ考えてみてください。

・チームビルディング、雰囲気作り?

・ワークショップの司会・進行?

・ワークショップ参加者のサポート?

・参加者の意見を引き出すこと?

・参加者がゴールに到達する「道案内」?

・ウェビナー開催時の会議システム支援?

(↑仲間とともにファシリテーション勉強会したときの一例)

どれもが合っているような気がしますが、分かっているようでなかなかつかみどころがない概念…

□語源から考える

というわけで、まずはじめに、語源を調べてみました。

Facilitationの語源であるラテン語Facilsは、「easy」を意味する言葉。ファシリテーションは元来、容易にする、円滑にする、スムーズに運ばせる…といった意味合いを含む単語なのです。

そこから転じて、会議やワークショップにおいて「集団による知的相互作用を促進する働き」という意味合いで使われています。

■ファシリテーションができると何が嬉しいの?

そもそも、ファシリテーションができると何が嬉しいんでしょう?

私たちは生活や仕事の中でさまざまな場面に直面することがあります。

・集団で問題解決する

・みんなでアイデアを生み出す

・合意形成する

・教育や学習をうながす

・チームや組織を変革する

こうした目標達成のためのあらゆる「知的創造活動」に、ファシリテーションを活かすことができるんです。

ただし、ファシリテーションスキルは筋トレと同じで、いきなりできるようにはなりません。僕もたくさん失敗しながら少しずつスキルをつけてきましたが、いまもたくさん失敗しています(笑)。

焦らず、驕らず、粛々とウデを上げていきましょう!

■ファシリテーションの4大スキル

ファシリテーションをする際に必要とされるスキルってなんでしょう?

様々なものが浮かびますが、4つ挙げるとすると、以下のようなものです。

➀場のデザイン

➁対人関係

➂構造化

④意思決定

なんだか難しそう…と感じるかもしれませんね。でも、ふだんあなたが何気なくやっていることも含まれるはずです。

※上記4つのスキルについては、堀公俊さんによる『ファシリテーション入門』を大いに参考にさせて頂きました。

ここから先は、ひとつずつ噛み砕いていきましょう。

■スキル① 場のデザイン

どんな会議でもワークショップでも、ファシリテーターとしてあなたが最初にやるべきことは何でしょう?

それは、事前の準備。

その場が始まる前に、どれだけの準備をして臨めるか。これが本番のアウトプットの8割を左右するといっても過言ではありません。

・目的:チームが何を目指して活動するかの「方向性」

・目標:チームにとっての「到達点(ゴール)」

・規範:チーム共通の「価値基準・ものさし」

・プロセス:目標到達のための「道筋(ロードマップ)」

・メンバー:活動の成果に最も影響を与える「人」

そもそも何のために活動する?

定性・定量的な目標は?

していいこと、しちゃダメなことは何?

どんなプロセスで合意に至る?

どんな人を巻き込む?

…といった観点で、場をデザイン(設計)していきます。といっても、目的・目標・メンバーなどは外的な制約条件があったり、自由度が低い場合もあります。

ファシリテーターとして個人的に、特に気を付けているのは規範(グランドルール)。以下、実際にオンラインワークショップで定めた規範(グランドルール)の一例です。

□進行上のグランドルール

・お互いの表情が分かるよう、できるだけ顔出しにご協力お願いします

・限られた時間で、主体的に何かを掴むつもりでご参加ください

・質問や気になることは適宜、Zoomチャットにお願いします

・急用などで抜ける場合はチームの方やファシリテーターに「少し抜けます」とお知らせください

・ワークの際は既存のワクに捉われず、相手を尊重しながら楽しくやりましょう!

オンラインでは参加しやすく対話が深まりやすい雰囲気の醸成が特に重要なので、必ずファシリテーターから伝えて、序盤では実際に手本を見せながら進めていきます。

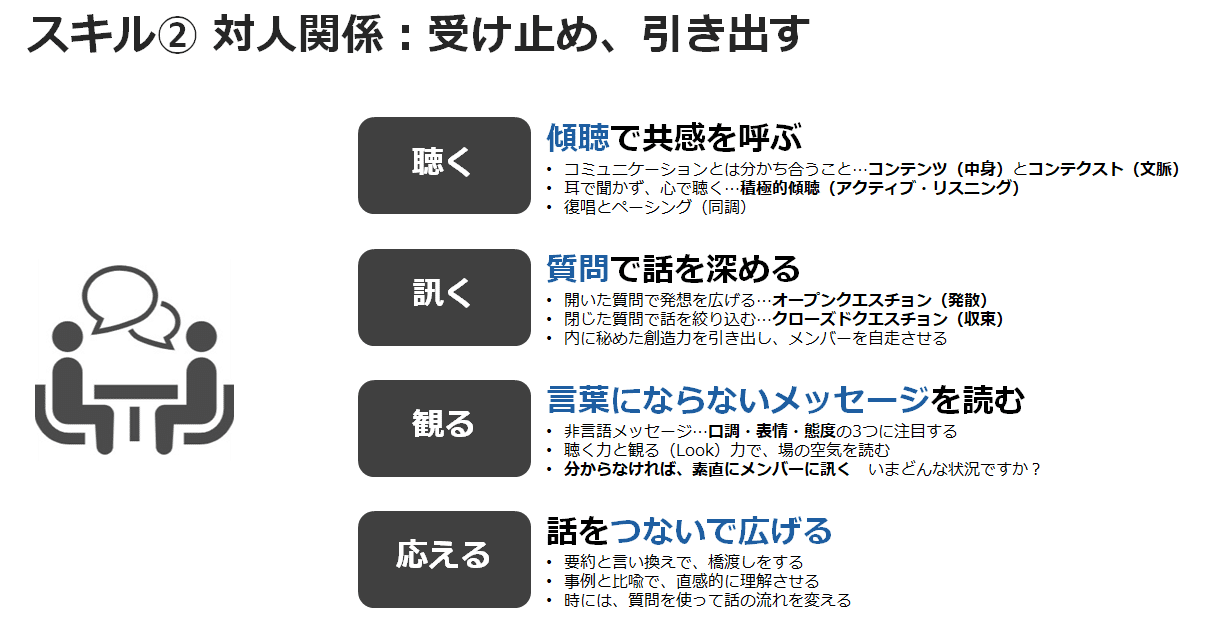

■スキル② 対人関係

ここからは、会議やワークショップ本番でのファシリテーション段階に入ります。

□聴く

ファシリテーターはできる限り、参加者の発言にあるコンテンツ(中身)とコンテクスト(文脈)の両方を掴むように努めます。

そのために積極的傾聴(質問を交えながら相手の話を聴き、引き出す)・復唱(相手の発言のキーワードを重ねる)・ペーシング(相手に合わせたうなづき、相槌)などがあります。

特にコンテクストは、交わされている対話の大きな流れや前提を掴む必要があります。いきなりできる人は少なく、前提知識や経験の有無も関わってきます。初心者は焦らずに「耳だけでなく心を傾けて聴く」ことを意識しましょう。

□訊く

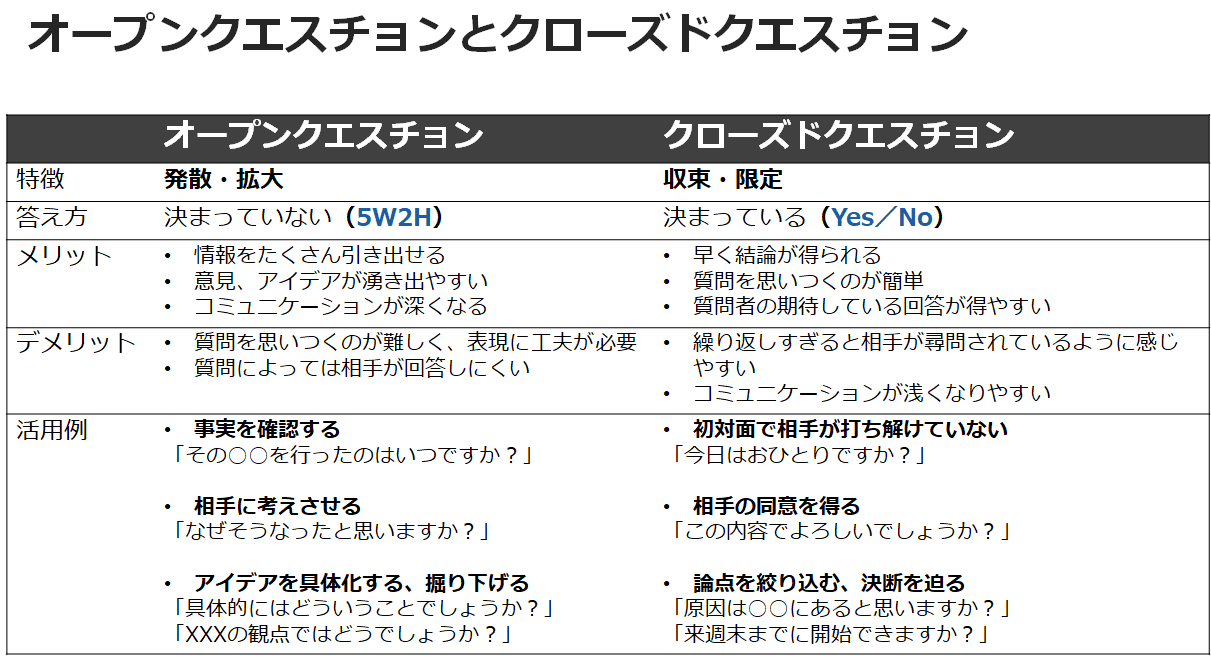

おなじ「きく」でも、こちらは相手に尋ねる意味での「訊く」。対話の切り口になる問いには、大きく2種類あります。

オープンクエスチョンは発散の問い。5W2Hなどでとにかくコミュニケーションを広げていくときに用います。

一方のクローズドクエスチョンは収束の問い。Yes/Noで応えられるような問いかけを行うことで、結論や回答を導いていくときに使えます。

デザイン思考的に発散→収束を繰り返すワークショップも多く行いますが、アイデアを広げるときはオープン、議論や対話を閉じるときはクローズド。この対応付けを意識して問いかけも行っています。

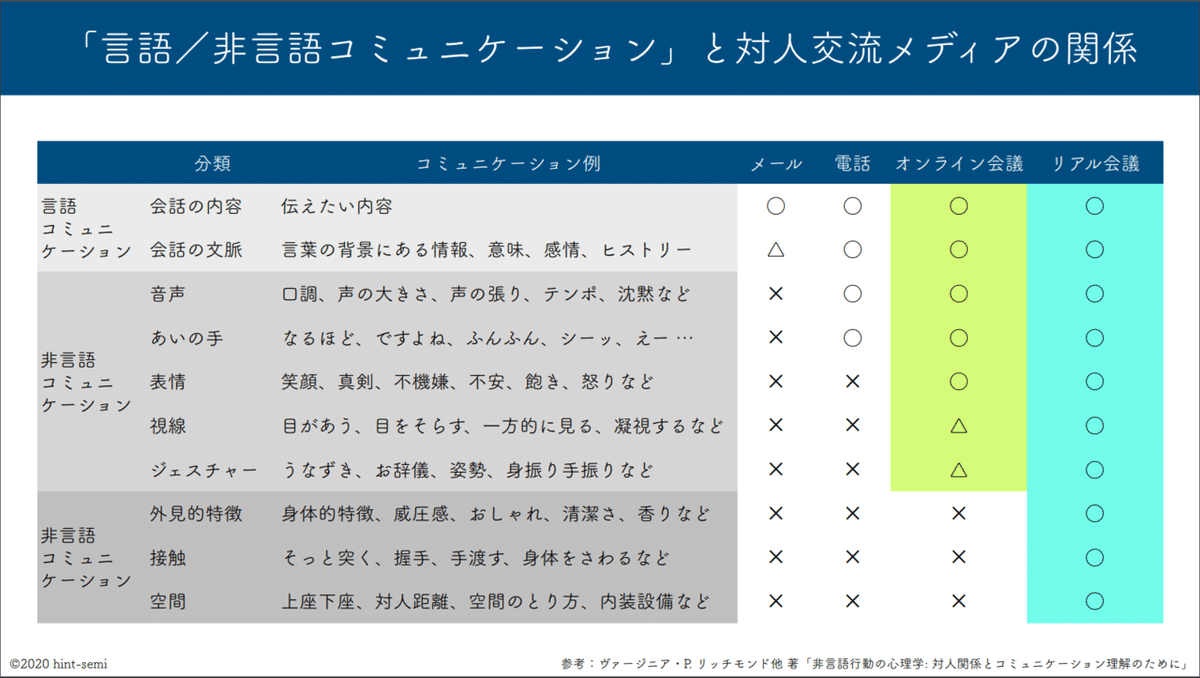

□観る

ファシリテーターが意識したいのが、参加者の非言語メッセージを拾うこと。例えば口調・表情・態度はどうでしょうか?話し手以外の人はどうでしょうか?

特にオンライン会議では…

視線・ジェスチャー・外見的な特徴・接触・空間など一部の非言語メッセージが分かりにくいという制約があります。

リアクションボタンやチャットを促したり、発言の少ない人へ話題を振る時間を増やしたりといった工夫で補うことを意識しましょう。

Join the dotsーhintレポート vol.2「これからのオンライン会議」より抜粋

分からなければ、「いまどんな状況ですか?」「どんなふうに感じていますか?」と、素直に参加者に訊いてしまいましょう!それが場の心理的安全性を高めることにも繋がります。

□応える

参加者のみなが話し上手・聞き上手かというとそうでもありません。そんなときはファシリテーターが適切なタイミングで話をつなぎ、広げていきます。

例えば…

話が長すぎる場合:「こういうことですか?」と要約・言い換え話が抽象的すぎる場合:「実例をあげてみてください」と具体化

どうしても話の流れを変えたいときは、先ほどのオープン・クローズドの質問を使うことで、場をある程度コントロールすることもできてしまいます(だからこそ、質問は慎重かつ大胆に)。

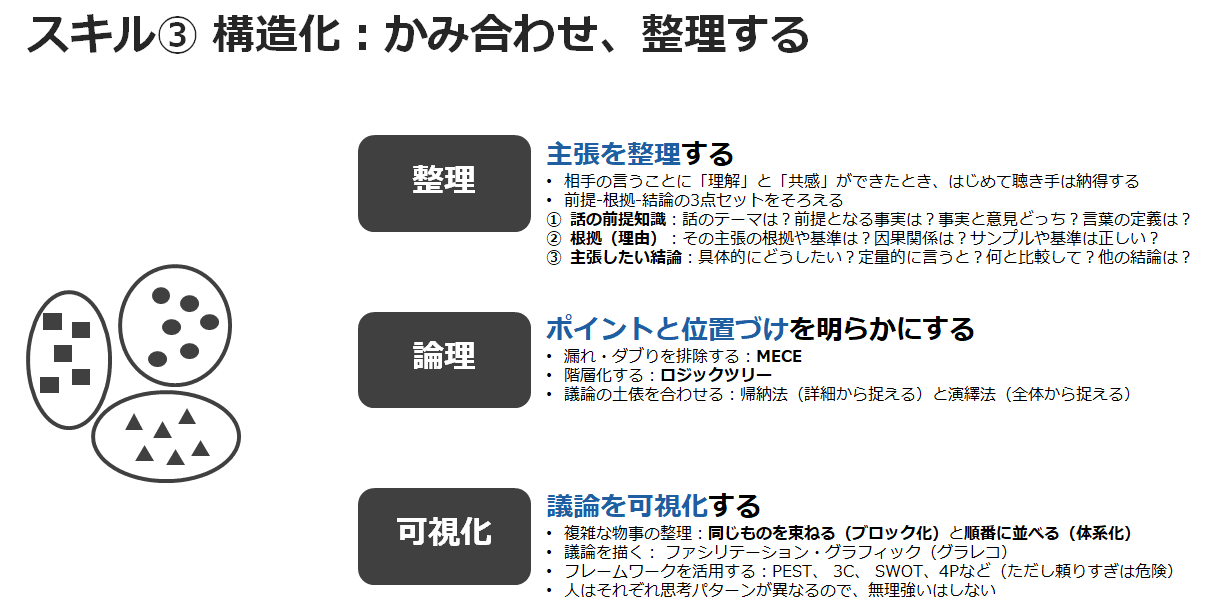

■スキル③ 構造化

凄いなぁと感じるファシリテーターは、ニコニコ話を聴いたり、司会者のように話を振るだけではなく、この構造化を上手におこなっています。

□整理

相手の言うことに左脳的に「理解」と右脳的に「共感」ができたとき、はじめて聴き手は納得できます。逆に、ここがないと皆がアタマに「?」マークで置いてきぼりになってしまいます。

議論や対話の過程をウォッチしながら、参加者の主張を整理していきます。特に、前提-根拠-結論の3点セットをそろえるような問いかけはとても有効です。

話の前提知識:話のテーマは?前提となる事実は?事実と意見どっち?言葉の定義は?

根拠(理由):その主張の根拠や基準は?因果関係は?サンプルや基準は正しい?

主張したい結論:具体的にどうしたい?定量的に言うと?何と比較して?他の結論は?

□論理

議論や対話を聴いていると、話にモレやダブりがあったり、極端に詳細すぎたり、逆に概念的すぎたりで、筋道が通っていないことがあります。

MECE、ロジックツリー、帰納法/演繹法など論理思考の基礎的な概念を活用して、論理の筋道が明確になるような問いかけをしていきましょう。

例えば…

「その話、漏れている視点はないですか?」

「これまで上がっている話のつながりを構造化してみましょう」

「もう少し具体的にいうと?」

「もう少し要約すると?」

□可視化

複雑な物事を整理するには、可視化が欠かせません。

同じようなものを束ねる(ブロック化)、順番に並べる(体系化)など、話の流れがチーム内外に見えるようにガイドします。

フレームワーク(5W2H、PEST、3C、SWOTなど)を活用してもらうのも、論理的な可視化に役立ちます。

なおファシリテーターがすべてに付き添えるわけではない場合、チーム内に書記の人を役割づけて、その人に議論の可視化をお願いするのも良いでしょう。

オンラインファシリテーションの場合…

ブレークアウトルーム内での対話内容を、GoogleスライドやGoogleドキュメントなどにリアルタイム記録してもらっています。

それをファシリテーターが参照しながら、議論が停滞しているようなところにヘルプで入ったりをしています。

ブレーンストーミング中心のワークの場合は、MiroやMuralなど、オンラインホワイトボードツールを活用して議論を可視化していくのも良いでしょう。

↓の記事では、Zoom+Muralによるオンラインファシリテーションの教訓について触れています。

一点だけ、人の思考パターンにはそれぞれ固有のクセがあります。ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、デザインシンキングなど思考法には得手不得手もあります。どれが良い悪いではなく個性なので、特定のやり方を無理強いするのは避けましょう。

↓思考法の種類と使い分けについて解説した、以下の記事も参考になると幸いです。

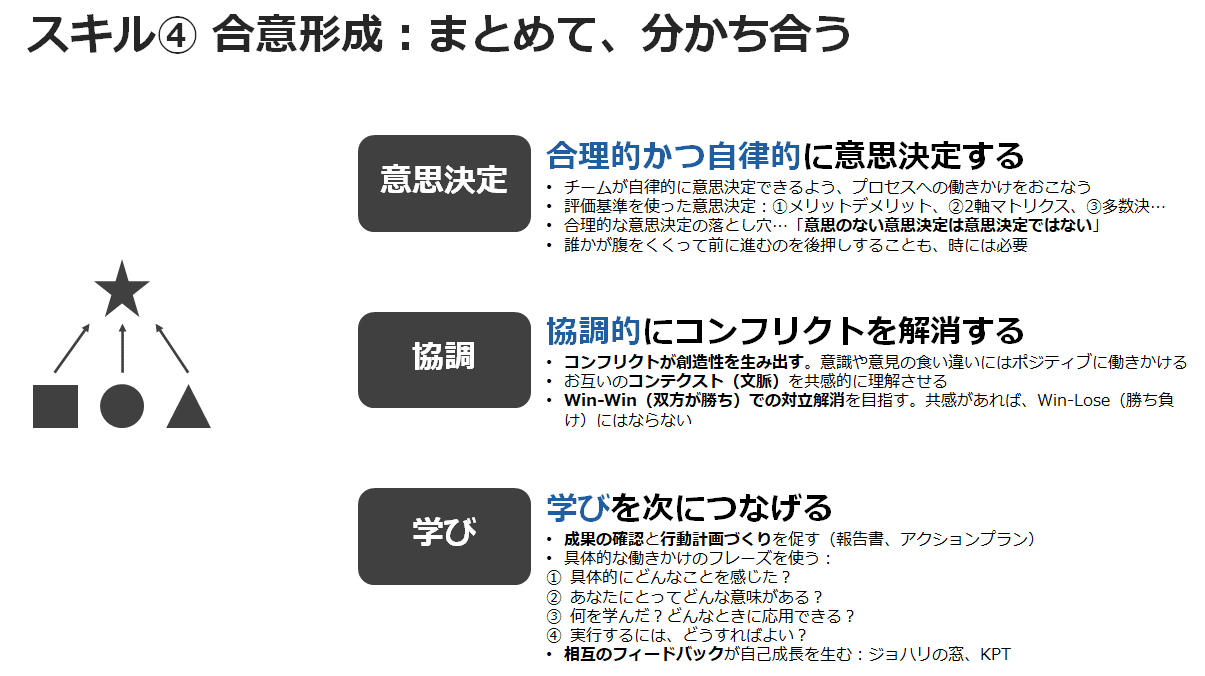

■スキル④ 合意形成

会議でもワークショップでも、かならず議論や対話には結論が求められす。結論のでない場は、みなが徒労に終わってしまいます。

そこで、合意形成。

□意思決定

ファシリテーターはチームが合理的かつ自律的な意思決定をできるよう、プロセスへの働きかけを行いましょう。

何かしらの評価基準を使った意思決定法としては、①メリットデメリット、②2軸マトリクス、③多数決…などがあります。

気を付けたいのは、多数決で意思決定をする場合。

選挙であればそれでよいのですが、特に事業づくりのワークショップなどにおける意思決定の場合、みんなが良いと思うアイデアは、カドが取れて尖らない≒魅力のないアイデアになってしまう恐れがあります。

実際の意思決定においては、「誰かが腹を括る」必要もあります。「意思のない意思決定は意思決定ではない」ということばを肝に銘じて、時にはリーダーやリスクテイクしようとする人を後押しするのも、ファシリテーターの重要な役目です。

□協調

ここでいう協調とは、「みんなが仲良く波風立てず…」ではありません。むしろ、コンフリクトが創造性を生み出すことだってあります。

意識や意見の食い違いに対して、ファシリテーターはポジティブに働きかけを行い、対立している点があるとすれば何なのかを中立の立場で整理していくことに務めましょう。

感情ではなく、アイデアの中身で競ってもらうように働きかけ、双方がお互いのことを認め合いながらより良い解が見つかるように促せたら最高ですね。

□学び

議論や対話の場の終わりには、必ず成果の確認と行動計画づくりを促すための時間を設けましょう。

例えば…

オンライン/リアルのワークショップでは、振り返りの個人書き出しワーク(内省)→グループでの共有(相互フィードバックと新たな気づき)、というサイクルを取り入れています

内省を促す問いかけフレーズには、以下のようなものもあります。

・○○をして、具体的にどんなことを感じた?

・○○は、あなたにとってどんな意味がある?

・○○を通して何を学んだ?どんなときに応用できる?

・○○を実際に実行するには、どうすればよい?

あらためて、ここまでお伝えしてきた4つのスキルを再掲しておきます。今日からひとつでも実際に意識して使ってみましょう!

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

後編では、ファシリテーション5つの心得と3つの理論・参考書籍についてお伝えしていきます。少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。

■ワークショップデザイン・運営に携わる方へ

こちらも参考になれば嬉しいです!

最新情報をLINE公式アカウントで配信しています。

友だち追加頂けると嬉しいです!

https://lin.ee/svbI18y

よろしければ「スキ」やシェアをお願いします。また「フォロー」いただけると励みになります!

それではまた!