【連載11】戦後の葦津 珍彦/神道防衛の道(5)[昭和20年11月編/神社本廰設立に向けて③]

写真撮影:筆者

はじめに

ごきげんよう。

この連載は、戦後より神道ジャーナリスト・神道の防衛者として活躍。

戦後の神社界に大きな影響を与えるなどの活動をされ、ペンを武器に昭和の動乱期にて言論戦を闘い抜いた、昭和期の思想家・葦津 珍彦氏について、神道史視点から卒業論文に基づいて述べているお話です。

今は、昭和20(1945)年・敗戦直後のお話。

葦津氏が神社本廰の設立に向かって携わって行かれるお話。

各月ごとに分けて神社本廰が設立される2月までのお話をいたします。

【説明】卒論では、葦津氏が「神社新報」新聞の記者(神道ジャーナリスト)として活動する前のことを調べていくうちに、こちらの話もまとめる流れとなりました。筆者の専門的研究分野ではなく知識不足なため、把握していない個所は多々ありますが、当連載では拙論に基づいてこちらの連載用に執筆しています。また、卒論執筆中は時間等に余裕がなかったため資料不足や、あとで見直してみると誤っている個所があるため、改めて少しく調べ直して資料も増やしながら加筆投稿しております。

初見の方へ

葦津 珍彦氏は

(明治42(1909)年7月17日~平成4(1992)年6月10日)

福岡市に鎮座する八幡宮に代々奉仕する神職の一家系(社家)出身。

神職を務めた後に事業家として活動していた

葦津 耕次郎氏の長男として福岡で生まれ、10歳の時に東京へ転居。

祖父・伯父君は宮司を務められ、父君は神職として約10年奉仕後、

御社殿等の修復や境内を発展させる為に事業家として活動。神道信仰を根底に独自の考えも踏まえた言論活動もされておりました。これらの活動をする中で、当時の陸海軍の将軍、大臣・行政府の長官など多く方々と親交されておりました。珍彦氏は父君が神社の職を退いた後に誕生されました。

読書家で中学生時に独創的な思想家になる事を志して独学。

種々の主義思想を比較研究をしている最中、社会主義思想と出会い興味をもったことから約8年間社会主義思想研究に没頭するなど経て、

自身の思想の方向性を固めたのち、昭和7(1932)年より父君の言論活動に助手として協力。父君が経営する社寺工務所を引き継ぎながら、独自の考えを踏まえて政策に関する言論活動をしておりました。

戦前・戦中と政府の政策に対して、物申す活動をされておられた中で、

「ポツダム宣言」に記されている一内容を独自に解釈した結果、連合国軍によって、神道・神社が抹殺されていくことを先読みされ、神社を護るための活動に専念する決意をされました。

昭和20(1945)年8月15日正午、天皇陛下による停戦の大号令の玉音の御放送がなされたあと、神社の鳥居だけでも残したいとの目標を設定して、単独行動を開始。

葦津氏は以前より親交があり、再入閣された

緒方 竹虎 国務大臣 兼 内閣書記官長 兼 情報局総裁大臣のもとを

8月17日に訪ねて

「ポツダム宣言」受諾後でも、条件について交渉の余地はまだあることを踏まえ、「ポツダム宣言」にある「宗教・思想の自由」は、神社を自由の障害としていると理解することができるので、この宣言に条件をつけずに承諾すれば、日本の国柄は必ず変更され、憲法の改正もしてくるので、神社の存続も危機に立たされるであろう。」というような、自身の解釈による危惧を伝えます。

同意した緒方大臣は動いてくれますが、諮問した憲法学者や内務省サイドは「そんなことはない」と緒方大臣の意見を受け入れることはなかったことを聞き、これ以上政府に頼っていては間に合わなくなると判断され、即刻、親戚と祖父・父君の代より交際のある、神社関係・民間三団体の基柱人物のもとを訪ねて協力を得たのち、1カ月程は占領軍の様子を伺いながら、葦津氏をはじめ、ごく少数の三団体神社関係者のみで対策協議がなされました。

GHQは、10月4日に自由を抑圧する制度を廃止するように命じた指令

(通称:「自由または人権の指令」)を出し、翌5日に東久邇宮内閣は解散。

米国政府は10月6日に「神道の特権廃止」の決定を公表するなどの占領政策がなされていくようになり

昭和20(1945)年10月8日付記事より抜粋

GHQからの圧力によって無力化していく政府の状況をみて、

神社関係三団体(以後三団体)で今後の打ち合せを行う決定がなされ、

10月25日、都内におられる約30名の神社関係者が出席して、

初回の三団体合同懇談会が行なわれました。

【神社関係三団体】

財団法人・神宮奉斎会(元神宮教)

財団法人・大日本神祇会(元全国神職会)

財団法人・皇典講究所(のち國學院大學)

今回は、このお話の続きからとなります。

葦津 珍彦 氏の話

新団体設立事務局の設置と神社教の設立案

初回三団体合同懇談会から10日後、

11月4日には、皇典講究所(現在:國學院大學) にて、

当時の神宮祭主様でございました、

梨本宮 守正 王 殿下を総裁に推戴(すいたい)する式がおこなわれました。

皇典講究所の吉田 専務理事は、式後の「講究所理事会」にて

神社は、今後民間の新団体によって維持されなければならないことを初公表されました。

そして、懇談会で取り決められた予定通り

同月7・8日の両日、渋谷にある「大日本神祇会館※」(以後 神祇会館)にて、三団体関係者の相談会がおこなわれます。

※ 全国神職会館。現在は國學院大學・1号館となっている場所にありました。

出典:『神社本廰十年史』より

(撮影:筆者)

この時の相談は「民間団体の運営方法をどうするか。」

という内容で進められまして、その結果

(1)三団体は合同すること

(2)9日には、発起人代表者が宮内大臣、内務大臣、

終戦連絡事務局の第一部長に陳情・打診すること

(3)準備事務局を神祇会館に設けること

(4)事務局にて「結成案」の作成にあたり協議すること

(5)準備費は三団体が負担すること

(6)15・16日頃には原案を作成して、第一回の審議会を開催する

などが決定されました。

このとき、神祇会館内に設けられた「準備事務局」では、

10月4日にGHQにより発せられた「政治的、社会的及宗教的自由ニ対スル制限除去ノ件」の覚書(資料元『国立公文書館デジタルアーカイブ』ウェブサイト)により、治安維持法等とともに宗教団体法も廃止されたこともあって、

当時は準拠する法律がなかったため、他の教団教派の資料を収集。

大日本神祇会が中心となって「結成案」についての研究をはじめます。

そして11月8日には、当時内務省・神社制度調査会の委員をつとめていた

長谷外余男当時熱田神宮 宮司が上京され、この研究に参画されました。

この頃、準備事務局で考えられていた案は

①宗教法規による宗教団体として名称は「神社教」とすること

②教団の代表者として管長を据え、管長は神宮大宮司をあてること

③教義の概要は「神宮神社の神徳をうけてその意を実行し、惟神の大道に遵い、人類の永久にかわらない道理を研究して物事の意義や本質をあきらかにして、皇國の真の姿を顕明すると共に、世界人類の福祉を増進する」ことと「本教の教義を闡明して広く全体に及ぶ世の中の人を教導するに努めるを以て目的とする」

という内容となっていて、一定の教義を持つ、一宗教団体として、

新団体を設立する方向で案が練られておりました。

このことは、民間団体として運営していくとなると、

他の宗教団体と同様に宗教団体法に則った

一宗教団体として運営していかなければと考えられてのことなので、

全国神職会が考える結成案としては当然な流れであると思います。

ですが、この「神社教案」は、葦津氏が提唱した、

「各神社は独立民間法人として全国神社連盟を組織し運営する」という

「連盟案」とは相違している内容となっているため、のちにこの両案をめぐって対立していくこととなります。

吉田 専務理事によるGHQ偵察と会談

こうしたなかで、政治家としての経験が豊富な

皇典講究所・吉田 茂 専務理事(元首相とは別人)は、

10月中旬頃には、当時外務大臣だった、もう1人の吉田 茂 氏のもとを個人的に訪ねていました。

この時に、吉田 専務理事は事情を話して

「個人的にGHQへ行って偵察しようと思う」旨の説明をされます。

この話を聞いた吉田外務大臣は「宗教のことは、よくわからないのでよろしく頼む。」と言われたとのことで、同時に堀切 善次郎 内務大臣のもとも訪ねられて、内務省の外局である神祇院では、現時点で神社防衛対策を立てていないことを確認します。

そして後日、10月某日にGHQ・民間情報教育局(CIE※) の

宗教課に所属するウィリアム・バンス 課長のもとを一私人として訪問されました。

※CIEの正式名は

Civil Information and Educational Section

【参照 組織図】

(月刊沖縄社、昭和54年9月)より引用

吉田 専務理事は自己紹介をして、誰かに依頼されて訪問している訳ではない旨を述べてから、神社神道の問題について、バンス課長と約2時間会談されました。

【註】

参考資料には某日としか記載されていなかったので、正確な日付は現時点では不明。

この時にバンス課長より、

「神社神道については日本政府の出方を待っている。GHQとしては、

国と神道との分離は必ず断行せねばならないが、信教の自由を声明している手前、侵害している印象を与えたくないため、それ以外の問題については、日本政府から話があれば喜んで受ける」旨の返答があったとのことで、

この会談によってGHQ側の現時点の見解を理解することができたので、

葦津氏と三団体関係者は、10月下旬頃には本格的な対策に向けての研究に取り掛かられておりました。

以上の経緯を踏まえて、吉田 専務理事は、

「三団体関係者相談会」中の11月8日の14時に、

再度GHQのバンス宗教課長のもとを訪問して会談が行なわれました。

このときに吉田 専務理事は、

「神社と国との関係は切り離されるので、国がおこなっていた神社行政を民間に移して、全国の神社関係事項を取り扱う本部を設けるため、全国的な民間団体を設立して法人として運営にあたること、伊勢神宮と皇室の関係は今後も継続させたいこと、進行中の第59回神宮式年遷宮は国費で完成したい」旨等の希望を述べられます。

この希望に対してバンス課長は、

「我々は神道を弾圧迫害する意図はなく、神道も民衆の宗教として盛んとなることは結構なことである」と回答されたとのことで、このときの会談の要旨は、神社新報社編『神道指令と戦後の神道』に掲載されているので、以下に引用いたします。

【以下会談要旨】

引用文献は 旧仮名遣い・送り仮名カタカナで書かれていますが、

読みやすさを考慮して現代文でお書きしました。

文章は引用文のままになっております。

神社問題に関する吉田茂とバンス大尉との会談要旨

吉田:余(私)は嘗て内務省神社局の事務官たること四年、更に、1928年に至る三年間 神社局長たりし関係上、聊か神社行政に関し心得居り、また神社関係者の友人少なからざるものなるが、本日は一私人として御参考に卑見を述べたしと思いて参りたり。

まず結論より申上げんに、神社国家間の関係は切離されたるべきなり。

すなわち祭祀は国家の行政たることを止め、神社の祭祀たるべく、神職は官吏または待遇官吏たることを止め、氏子により選択任命せらるべく、更に神社の経費についても、官国幣社に対する国家よりの供進等を廃し、国民の献ずる賽銭等によりて、賄うこととすべきものと思考す。従って神社行政という国家の機能は民間に移さるべく、余の私案にては、全国の神社関係事項を取扱う本部を設け、これをして担当せしむべきものと存ず。

すなわち現在神祇会、皇典講究所、神宮奉斎会等、神社関係民間団体があるが、余は更に大規模なる全国的の団体を設立せば可なるべしと思考す。

かくて神社関係事項は一般崇敬者の輿論によりて、処理せらるることとなるべし。

バンス:国家よりの援助断絶せば、神社にして閉鎖の余儀なきに至るもの生ぜざるや。

吉田:従来政府が約二百の官国弊社のため、支出せる額は毎年約百万なるが、内二十三万円は伊勢神宮に、二十万円は諸神社の建物修繕等に充て、残余は一般経常費とすること得る。神社中には氏子参拝者または尊崇者の数多く、其の財政状態富裕なるものと、然らざるものとあり。例えば、讃岐金刀比羅宮または伏見稲荷神社の如きは前者にして、しかる場合は、政府より供進する額も五百円位のものなるが、財政状態窮迫せる神社には年額一万円の供進することある現状である。

後者には、

(1)当該神社の祭神歴史等の理由に基き、今後も引続き指示せらるべきものあり。かかるものは今後は前述せる全国的神道関係団体において、指示することとせば可なるべし

(2)また当該神社の歴史等に鑑み、特に支持することなく、他社と合祀すること適当なるものあり。すなわち上(2)の種類に属する神社は閉鎖せらるることとなるべし。

バンス:たとえば橿原、熱田、霧島の諸宮は如何

吉田:明治神宮も同一の範疇に属するものなるが、これらは一般民衆の奉賛、皇室よりの供進金および前述の団体よりの支持によりて閉鎖を免れるべし。序に申上げたきは、これら神宮は皇室の祖先を祭るものにして、従来より皇室に於いてかせられては、特に御尊崇篤きものなるところ、余は今後も皇族がこれら神宮祭祀に意を用いられ、または皇族が時々参詣せらるること差支えなしと御諒解を得置きたきものなり。

バンス:皇族が私的資格において尊崇せらるるは何等差支えない。官吏にありても、個人として神社に参詣することは差支えなきも、国務を神社に報告するが如きは不可なりと存ず (空白)

吉田:先刻は一般論および主として官国幣社につき述べたるところ 次には伊勢大廟に付きて申し述べし。

(1)内務省においては伊勢神宮は神祇院の管轄とせんとの意見なるかもしれず。また宮内省においては同省の管轄下に置かんとするやもしれざるも(未だ両省官吏と本問題を議論したることなし) 余個人としては。伊勢神宮にも神社と同様の原則を適用すべきものと思考し居れり。すなわち信教の自由という立場より神宮も神社も、寺院または教会等と同一の地位に置かるべきなり。

(2) ただし、伊勢神宮に関し、特に諒解を得置きたきは、皇室との特別の関係なり。すなわち祭主は皇族これに当り、天皇即位の際その旨を神宮に報告せらるるが如きは、神宮御創建当時よりの歴史的伝統なるがゆえに、今後もかかる慣習を継続することに付き御諒解を得たい。

バンス:(返答せず)

吉田:次に府県社以下の社格を有する約十一万に及ぶ神社は、普通「民社」と呼ばるる如く、正しく民衆の神社にして、古昔より氏子が一切の神社関係事項を取扱いたるものなり。地方長官が神職を任命することに付いても、氏子の推薦に基きて行なうものなり。かかる民社は従来国家よりの経費支弁はほとんど受けおらず、従って国家と神社との関係を断つとも、大なる影響を受くべしとは考えられず。従来毎年春季、または秋季に一回大祭ありて、地方長官またはその使者参拝せる慣行ありたるも、今後は廃止せられ、祭祀は全く氏子の祭となるべく、民衆はかかる改革を歓迎することと存ず。

次にかかる改革を行わんが為には、何しろ長き歴史を有する問題なるがゆえに、複雑なる法律的手続きを要し、短時間に完了し得ざるやもしれざる点に付き、御注意を喚起しておきたし。また神社は明治維新以前より法人として認められ居れり。今日に至るまで、何ら法律上の規定あるにあらざるも、我国諸種の法規は、神社が法人たることを当然の前提として認め居れり。

しかるところ、神社を他の宗教と同列に置かんとするに当たりては、その法人格を明確に規定するを可とす。この点に付きては、従来より法人たることを認められたる神社は法人とす、とでも規定する簡単なる一法律を制定せば、充分なるべし。(空白)

バンス:民法の法人に関する規定を適用しては如何(この点は先般宗教法人令制定方に関し、協議進行中なる経緯あり、参考までに質問せるものと思考せらるる)

吉田:民法の規定による法人とすること可能なるも、十幾万の神社に付き一々申請することは不要、かつ繁雑なる事務を伴うに対し、前述の如く簡単なる一法律によりて、所期の結果を生じ得るに付き、後者の方が優れ居れり。また内務省には神社財産の明細簿ありて、各神社の歴史財産の詳細等分明なり。よって前述の全国的神社関係団体においても、右帳簿を一部保有するにおいては、全国の神社に関する事務を比較的簡単に行うことを得るべし。

バンス:貴見は甚だ興味深く拝聴せり。神祇院においても同様なる意見を有するや。

吉田:神祇院とは何ら意見の交換を行いたることなきを以て、彼等の意見に付きては、何とも申上げ得ず。本日余が参りたるは、神社問題は国民にとり重要なる問題なるに付き、いささか卑見を述べ、貴方において賛成なることを確かめたる後、神祇院等にこれを伝え、本問題に関する政府の方針確定方促進致したき希望に出たるものなり。日本政府が早急に方針を決定し、その腹案を貴司令部に提出することしかるべきと存ずるが、貴見いかに。

バンス:連合国側として得ることは、国家神社間の関係を断ち切ることが善きことなるが、現在にただちに政府が改革案を提出せらるる様にと、忠告するものに非ず。勿論なんらか提出ありたる際は喜んで研究致すべし。

吉田:神宮は二十年一回造営せらるるところ、現に進行中の工事は、経費二千万円なるが、すでに一千二百万円支出せられ、今後三年にして完成のはずなり。よって残余は百万円を国庫より支出し従来通りの方法を継続し得るよう、御諒解を得たし。

バンス:上の百万円は一般崇敬者より供進することは出来まじきや。

吉田:かかる巨額の醵出は、ほとんど不可能と存ぜらる。本工事費はすでに継続費として、議会も約束せるものなるに付き、何らかの便法により、国庫より支出し得るよう致したく。

バンス:この点には経済科学課「クレーマー」大佐の決するところなるに付き、自分の課としては何とも回答なしがたし。(空白)

吉田:最後に御参考までに神道関係の学校に付いて申し述ぶれば、神宮皇學館は以前には伊勢神宮附属の大学なりしが、先年神宮より大学関係全財産を国家に寄付し、帝国大学と同様官立大学となりたるが、余は今後は再び神宮所属の大学たる地位を回復すべきものと存じ居れり。なお皇典講究所に属する国学院は全く民間学校なるところ、同大学において神道の協議を教授することは差支えなきと思うがいかに。

バンス:しかり。民間学校が宗教の教義を教授することは自由たるべきところなり。今日は甚だ有益なる御話を承り感謝するところ。最後に余が何人にも申上げ居る点を繰返し申上げおきたし。我々は決して神道を弾圧迫害せんとし居るものに非ず。ただし宗教の自由は如何にもして達成致したきものにして、神道も民衆の宗教として盛んとなるは、結構なことと存じ居れり。

以上

(神社新報社、平成18(2006)年9月、4版)

付録「神道指令問題」関連資料

240~244ページより引用

この会談で、GHQの現段階での神社神道に関する意向と、今後の神社は民間の団体として存続していくことが可能であることを確認することができたので、神社界にとって大きな成果を得る結果となりました。

発起人代表者 宮内大臣、内務大臣、

終戦連絡事務局の第一部長に陳情・打診

そして翌9日には、7・8日に行われた三団体関係者相談会にて決定された

予定通り、吉田・宮川 両専務理事を含む三団体の代表者たちは、

内務省の次官と神祇院 副総裁、外務省の終戦連絡中央事務局の第一課長、

宮内大臣のもとを順次歴訪。

前日に行われたバンス課長との会談にて確認したGHQの意向と、

今後の神社は民間の手によって維持していくという民間団体側の意向、

それについての対策と趣旨を陳情します。

そしてこのときに、当時神社局※の考証課長を務めた経験をもつ、

神道学者の宮地直一博士が起草した「神社教(仮称)設立趣意書」を手渡しました。

※神社局は、昭和15(1940)年まで内務省の内局として存在していました。

三団体会合

そして、9日夜には三団体は会合して

「予想される神祇院の廃止に伴う神社と神職との今後の措置」についての協議をおこない、準備事務局では急速に「新団体(仮称神社教)大綱」を立案するため、連日協議することとなりました。

教義に関する事項については、宮地 博士が担当。

11・12日には「神社教の祭神及び教義の立て方」についての案を練り、

「神社教(仮称)教規大綱」という仮案が作成されていきました。

こうしたなかで、神宮奉斎会の宮川 専務理事を通して「神社教」の立案側と「神社連盟」の立案側は、

互いの審議経過について情報交流をしておりました。

この辺りで宮川氏は、葦津氏に「神社教案」が立案されていることを伝えます。

その一方で、「初回の合同懇談会」直後につくられた

高山 昇 長老※が委員長をつとめる「研究小委員会」では、

葦津私案である「神社連盟案」を中心とする対策案の討議が進んでおりました。

※長老:神社界最高の栄誉とされている敬称。

新団体設立準備へ

11月13日 天皇陛下は終戦の御奉告のため、

伊勢の神宮へ御親謁(しんえつ) されました。

この同日、神祇会館にて「新団体設立準備協議会」が開かれました。

このときに、準備事務局案の「神社教(仮称)教規大綱案」が提出され、

この案についての説明と討論がおこなわれました。

この大綱案は

(1)本教は神社教と称する。

(2)本教は神宮神社の奉斎を以て本旨とする。

(3)本教の教義は(未定 空白)

(4)管長は本教を統理し之を代表する。

(5)管長は教義の正否を裁決する。

(6)祭式および斎戒ならびに祭式行事作法に関する規定は管長が定める

(7)教会を設定しようとするときは、必要書類をそろえて所属しようと

する神社の承認書を添え管長の許可を受ける。

というような、教派宗教団体として中央集権的な組織制度とする内容となっていて、議会ではこの原案の各条を順に追って詳細に審議されました。

そして、この審議が終わると宮川 専務理事は立ちあがって、

「新団体は管長制の教派とするべきではなく、連盟組織でいくべきである」と述べられ、吉田 専務理事も「公益法人組織でいくべきである」との見解を述べられます。

このことにより、準備事務局による「神社教案」を中心とする審議が一変して、賛成者と反対者が互いに反論し合ったため、議論がまとまらなくなり、議会は収拾できない状態に陥ります。

そのため、最終的には吉田 専務理事がまとめ役として裁定することとなり、新団体は教団ではなく公益法人とする線に沿って進むこととするが、

この場合の名称は「神祇廰(仮称)」とすること、また、「神社教案」のよいところは採用し、16・17日におこなう予定の「世話人会」までにその案を作成するとして議会を終えました。

そして翌14日、吉田 専務理事は、神祇院、宮内省、終戦連絡事務局を訪問して、前日の議会でまとまった意見の報告をした後、内務省にて新聞記者団を通じて新団体結成のことを公表しました。

この発表は翌日の新聞紙にて報道され、一般の国民はこのときに初めて、

「今後の神社は国の管理下ではなく、民間の氏子崇敬者の手によって維持されていく」ことを知らされました。

【お詫び】

こちらの新聞記事の確認・入手を失念していたため、後日添附予定です。

このときの葦津氏の行動

このときの葦津氏は、

中央集権的な宗教教団組織を設立しようという「神社教案」に対して、

自身が主宰する「神道青年懇談会※」の有志たちと共に

「全国的な連盟組織であるべきだ」と主張する反対活動を展開。

神道青年懇話会については、こちら でご説明しています。

葦津氏が作文した「神社教案に反対す」という

辛辣な文書を青年神道人有志の名で三団体関係者に配布しました。

その主文は、「神社教の設立は、神社の本質に相反する案であるので、神社の永遠の将来のために断固反対せざるを得ない」として

(1)神社神道は固定的成分的な教義や定義がないことが大切な特色である

ので、成文化して規定することには同意できない。

(2)神社は全国民に対して開放的でなければならない。

(3)全国各神社は、本来それぞれ独立する神社であり、

その独立性は尊重されなければならない。

これはPCで書体を整えたためです。

といった内容となっています。

【以下 全文】

(日本の古社…)の個所を除く

( )内は筆者註

神社教案に反対す

神社制度変革対策として、一部人士の間に、「日本神社教」設立の議があるが、これは神社の本質に背反する愚案である。

ここに簡単に我々の反対理由を闡明(せんめい) する。

一、神社神道には、国定的成文的な教義や定義のない事が大切な特色である。皮相浅薄(ひそうせんぱく) な教義を成文的にの末寺でもない。

(日本の古社の創立は伊勢よりも遙かに古い )

この点、一人の開祖あり、聖典あり、本山ありてしかる後に末寺を生じたる仏教各派や、基(キリスト)教、回教(イスラーム教)と根本的に相違する所が神社の特質である。

要之、神社は全国的に自らにして、統一的性格を有するものではあるが、それはあくまでも中央集権的のものではない。各神社の独立性は尊重されなければならぬ。我々が、強制的・中央集権的組織を非なりとし、自由なる連盟組織を主張する所以である。

なお最後に一言する。神社はこの危機に臨みて、職業的神職の官僚主義を一掃せねばならぬ。しかるに神社教案なるものは、この方針に逆行して、神社を現在の如き沈滞に陷らしめたる無能・無信仰の老級、職業神職の一派を以て、宗団の中枢部を私有独占せんとするものである。神社永遠の将来のために、断じて反対せざるを得ぬ所以である。

青年神道人有志

責任者・葦津 大成(葦津氏の弟君)

付録「神道指令問題」関連資料

258~260ページより引用

このことにより、葦津氏が主宰する神道青年懇談会の意見と、

三団体側の神社教案とが対立するに至ります。

このため、宮川 専務理事は、打開策の研究を進めて、

11月14日に神宮奉賛会本院でおこなわれた有志懇談会にて、

「新事態に処する神社要項案」を発表しました。

その主文は「伊勢神宮は宮内省の所管とし、全国の神社は財団法人として氏子崇敬者の代表を含む役員会が推薦する神職を中心として経営をおこない、全国神社を統制するための財団法人全国神社連盟を設立すること」というような内容で、宮川 専務理事はこの私案を「神宮奉賛会本院 有志懇談会」の名で準備事務局に提出しました。

【以下 全文】

こちらも文章そのままの現代文でお書きしました。

新事態に処する神社要綱(案)

神社を単なる宗教と解する国民の輿論を反映して、彼らの思惟する神社の国家性除去即ち信教の自由の建前より、神祇院その他 神祇に関する管制、官国弊社共通金 並 供進金制、官国弊社造営費、国庫支弁制、神職の官吏、または官吏待遇制等をはじめ、現行神社諸法規を通して、判断さるる神社の国家的性格を除して、これを丸裸体にせんとするマッカーサー連合軍司令部の意図は、極めて明瞭にて、今や如何なる説明、弁解も不可能である。

もっとも形式的なるこれら諸制、並びに法規の徹底除去により、元々国体と不可分関係に在る我が神社の性格が、根本的に変革せらるるか否かは、自ら別個の問題なるも、何はともあれ、連合軍司令部の方針に基き、忠実にこれが対策を講ずることは現下我が方の避くべからざる義務である。

随って、今日直ちに、その具体案を決定して、実行に移すにあらざれば、

忽ちにして彼等の一方的指令となり、身動きならぬ結果を招来すべきは、火を見るよりも明らかである。

しかもいたずらに制度化し、官僚化せる神社、並びに神職を国民の手に還すことは、必ずしも悲観すべき事柄とも考えられない。元来神社は君民一体の民族的所産にして、神職ならびに氏子崇敬者の協力により、経営せられるべき性質のものなるがゆえに、自由なる立場において、経営し得ることは、むしろ望ましきこととも云い得るべく、祭祀も神徳の発揚も法規や制度に拘束される必要は毛頭ない、換言すれば、神社が国家の制度より解放せらるることは、経済上、その他の点において、部分的なる困難なきにあらざるも。全体的には明朗闊達なる経営を推進する結果となる。即ち上述の見地より、新事態に対処する神社 今後の構成、ならびにその運営は、大要下に掲げる諸条項に準拠して、企画実践せらるることを、最も適当なりと認める。

企画実践要綱

一、神社の構成並びに運営

天皇御親(おんみずか) ら其の祭祀を行わせらるる伊勢神宮は、これを宮内省所管とし、全国十一万の神社は惟神(かんながら) の大道に則り祭祀を中心としたる国民教化 ― 神明を対象に国民の報本反始(ほうほんはんし) 、神恩感謝、祈願反省等の心を培い、道義の昂揚を図ることによって、もって世界人類の福祉を増進せんとする目的のもとに、これを財団法人とし、その経営は氏子崇敬者の代表をも含む役員会において推薦する神職を中心として行うこと。

(以下略)

(非売品、昭和39年1月) より引用

この結果、準備事務局は、宮川・葦津 両氏が提唱した

「神社連盟案」を勘案して改めて「神社教案」を立案することとなりました。

このころの政府側の対応

民間の神社関係三団体は、11月に入り本格的な神社制度に関する審議がはじまり、1ヶ月という短期間で神社界の今後の方針がほぼ決定していくなか、

政府側では、11月に入ってからGHQと交渉するための手続きがはじまりました。内務省の外局である神祇院内部では、11月16日に神祇院にて「参与会」が行なわれまして、翌17日には、内務省にて「神社制度調査会」の会議が行なわれ、神社界の今後の新方針についての協議がなされ、

このときに「神社神道の国家の宗祀とする制度は廃止して、宗教として今後の維持・発展を図る」という方針が決まりました。

18日には、当時の堀切 善次郎 内務大臣が「神祇会館」を訪問。

神祇会・会長に「今後の神社の処置は、三団体に一任する」という旨が伝えられます。

そして、20日におこなわれた内閣閣議によって

「神祇院を廃止」することが決定されました。

そしてこのあと、GHQより12月15日に発令された、

通称「神道指令」と呼ばれる指令によって「神祇院の廃止」が命令されますので、このときの16・17日に行われた会議が「神祇院として最後の会議」となります。

【註】

神祇院に関するお話で、葦津氏をはじめ関係者についても述べられている論文がございましたので、ご紹介いたします。

鈴木 紀彦「神祇院の成立過程の研究 (PDF)」

(機関誌『明治聖徳記念学会紀要』復刊第51号、平成26年11月3日)

このときの様子について『神道指令と戦後の神社』にて述べられている個所がありますので、以下は所々引用しながらお話いたします。

政府の対GHQ交渉はじまる

(前略)最後の神社制度調査会に出席した長谷 外余男(当時熱田神宮宮司)は、

このときの模様を次のやうに語つてゐる。

(前略) 各委員がいろいろの角度から、腹蔵のない意見を熱心に吐露せられ、孰れも極めて真剣な態度で縦横に議論されたことは、さすがに根本的重大課題を決せんとする場合だからと肯かれ、頼もしく嬉しくも感じた。尤も当時は、何しろ終戦直後の混沌紛乱時代で、吾が神社界の前途についても、何人といへども見通しがつかず、従つて、なかなかはつきりした結論を出す事は容易でなかつたが、結局の処 兎に角、「かくなつては従来の国家の宗祀としての制度は廃止し、神社神道としての純乎たる宗教の建前を執つて、今後の維持、発展を図るべきである」といふ方針に一決したのである。(本庁十年史)

そしてこの日、神社の維持運営の方法は、民間神職団体である大日本神祇会に任せるよりほかに道なし、といふことを決めてゐる。

27~28ページより引用

そして、11月20日には最終的な方針を決定するための内閣閣議がおこなわれて「神社制度刷新要綱」が決められ、神社を国の管理下から分離する方針が決定しました。

神社制度刷新要綱

第 一 方 針

終戦における内外の新情勢に鑑み、神社本来の使命を達成し、皇国の真姿を愈々顕揚(けんよう)するを要す。之が為には従来神社が国家の保護と監督の下に、動きもすれば其の本来の面目を顕し得ざりし傾向を是正し、茲に全国の神社存立の基礎を氏子崇敬者の旺盛なる信仰心に置き、古来の伝統たる国民敬神の至情を益々昂起し、以て愈々神社の振興を期するの要ありと認め、従来の諸制度に検討を加へ、左記要領に依り刷新を図らんとす。

(中略)

四、神社行政機構の整理

神祇院は之を廃止し、神社に関する行政の所管に付いては別途講究す

右の閣議決定に際しては、当日閣議では、事があまりにも重大な問題であるために決し得ないで、上奏聖断を仰いで決定したとも伝へられてゐる。「神宮・明治百年史」には次のやうな一文がある。

神宮を法人組織に移し民営とすることは閣議の決定事項としては越権で

あるとし、上奏聖断を仰ぐ外ないとの事になつた。この上奏聖断は二十日

から二十一日であつたと思はれるが不明である。聖断の結果は、皇祖に対

し申訳ないが暫く民間団体に移す外なからうとの仰せであつた由である

(以上吉田茂、宮地直一談話=中巻「戦中最後の神宮」)

28~30ページより引用

そして、この閣議決定をもとにして「神社問題対策」という、神社を国民の自由な信仰の対象とする趣旨の提案書をGHQに提出するために、27日には「提案書」を作成して、GHQとの交渉会談をはじめました。

上の閣議決定を基礎にして、さらに十一月二十七日に、GHQに提出して了解を求むべき「神社問題対策」が作成された。それは次のとほり。

神社問題対策

第 一 方 針

従来神社を宗教の圏外に置き、之に特別の国家的保護を加へ來りたる処、右は国民の思想信仰の自由を拘束する處ありたるに鑑み、神社をして真に国民の自由なる信仰の対象たらしめ、以て国民信教自由の確立に資せんとす。

第 二 要 領

国民の思想信仰の自由を拘束する處ある事項に対する措置

左記事項に付ては政府の凡ゆる部門に於て之を強要又は勧奨せざること。

(以下略)

30ページより引用

11月28日にGHQとの交渉会談の第1回目が行われ、

政府側からは、神祇院・飯沼 一省(かずみ)副総裁と

終戦連絡事務局・曽禰 益(そね えき) 第一部長が出向き、

GHQ側は、ウィリアム・バンス宗教課長が対応。

このときに、上掲の「神社問題対策」を手渡して会談が行なわれました。

かうして、いよいよ政府対GHQの交渉がはじまつた。政府としては、ともかく進行中である第五十九回式年遷宮については、これの完成をはかり、また継続事業中の官国幣社の造営には国庫負担をつづけたい、との考へを強くもつてゐた。

第一回の交渉は十一月二十八日におこなはれた。

この日、神祇院副総裁 飯沼一省氏は終戦連絡事務局第一部長 曽根(文章のまま) 益氏とともに、総司令部CIE部の担当官、バンス博士を訪問、さきにあげた神社問題対策を手渡して公式会談した。

この会談で特に曽根 部長は、この件につき日米間の意見の合致を見た場合、総司令部から「指令」という形で出す方針かどうかを質問してゐる。

これに対しバンス博士は直接返答は避けたが、大体形式的にもせよ、指令を発出することを暗黙に肯定しつつ、

「日米間ノ事実上ノ話合ヲ今後共続行シタク、若シ意見合致セザル点ガ残リタル場合ニ於テモ、日本側ノ意向ハ 十分ニ予メ聞キ置キ度ク、事実上事前ニ内示スベキ」旨を答へた上、「指令発出ノ場合ハ日本政府ニ於テモ本件指令ニ賛意ヲ表シ、爾今 信教ノ自由、国家的関与ノ廃絶等ニ関シ、適当ナル声明ヲ発スルコトハ、極メテ機宜ニ適スルモノト認メラルルニ付 考慮アリ度」

(「神祇院終戦始末記」)

と答へてゐる。

32ページより引用

「神祇廰(仮称)」 発起人・世話人会 行われる

その一方で、神祇院で最後の会議が行なわれた同日の

16・17日の両日、神祇会館にて

「神祇廰(仮称)発起人・世話人会」がおこなわれました。

このとき、三団体関係者の外に、世話人と神祇院・考証課長が出席。

「神祇廰(仮称)庁規大綱案」を中心にして議論されたましたが、

この案は「民法による社団法人組織」として設立する案となっていました。

内容としては、先の「神社教(仮称)教規大綱案」とあまり変わりがなかったため、宮川・吉田 両専務理事は、この案に反対。

「葦津案」と「宮川案」の両案が会場に配布され、更に案を練り直すこととなりました。

そして19日に「第2回 神祇廰(仮称)設立準備の世話人会」がおこなわれ、この会合から、全国各地から集まった世話人が参加しました。

このときに先日の「神祇廰(仮称)庁規大綱案」を訂正した案を中心に議論がなされましたが、新たに参加した世話人たちの多数が「神社教案」を主張したこともあって、再度、「管長制の教団組織」とするか、「連盟とする法人組織」とするかで議論されるに至ります。

このとき出席していた、葦津氏は「神社教非なり」という上掲「神社教案に反対す」とほぼ同じ内容のリーフレットを配布して、神社教ではうまくいかないので法人の連盟組織でいくべきだと強調します。

その結果、事務局は「神祇廰案」を成案させるべく、

更に研究を続けることとなりました。

設立に向けて本格的な会議が行なわれる

そして8日後の27・28日の両日

神祇会館にて「第1回 神祇廰設立準備委員会」がおこなわれ、

このときには、全国各都道府県から92名の代表者が交通難を乗り越えて参加されました。

三団体側からは、神宮奉斎会・会長、大日本神祇会・会長、

皇典講究所・所長 以下全理事が出席して、本格的な会議がおこなわれました。

最初に皇典講究所・吉田 専務理事が、これまでの経過報告と

「神祇廰(仮称)設立案」の趣旨説明をおこない、神祇廰は公益法人として、翌年の1月1日に開設することや、その他の組織の内容について説明がなされた後、各都道府県の代表者との質疑応答がおこなわれました。

その結果、神祇廰の機構・名称・目的・事業等の問題については

「第1委員会」

神社の組織と階位、氏子崇敬者等の件については、

「第2委員会」に任せることとなりました。

こうして第1委員会は、27日の会議後、18時から22時まで、庁規の内容について審議して、名称を「神祇廰」から「神祇本廰」とすることにしました。

第2委員会では、28日午前中に、

神社・職員階位・氏子崇敬者・総代・財務等についての議論がなされました。

そして、28日13時に「総会」がおこなわれ、

第1・第2委員会の審議の結果報告が可決され、

12月22・23日に「創立総会」をおこない、それまでに「庁規案」を完成させるということで会議を終えました。

今回の葦津氏のお話は以上となります。

11月の国内の情勢の話

より深刻な物資・食糧不足

当時の国内は配給制で、各町内会毎に各一定量の物資の配分されておりましたが不足状態が続いていたなか、敗戦直後は、より深刻な物資・食糧不足状態となっていました。

【参照資料】

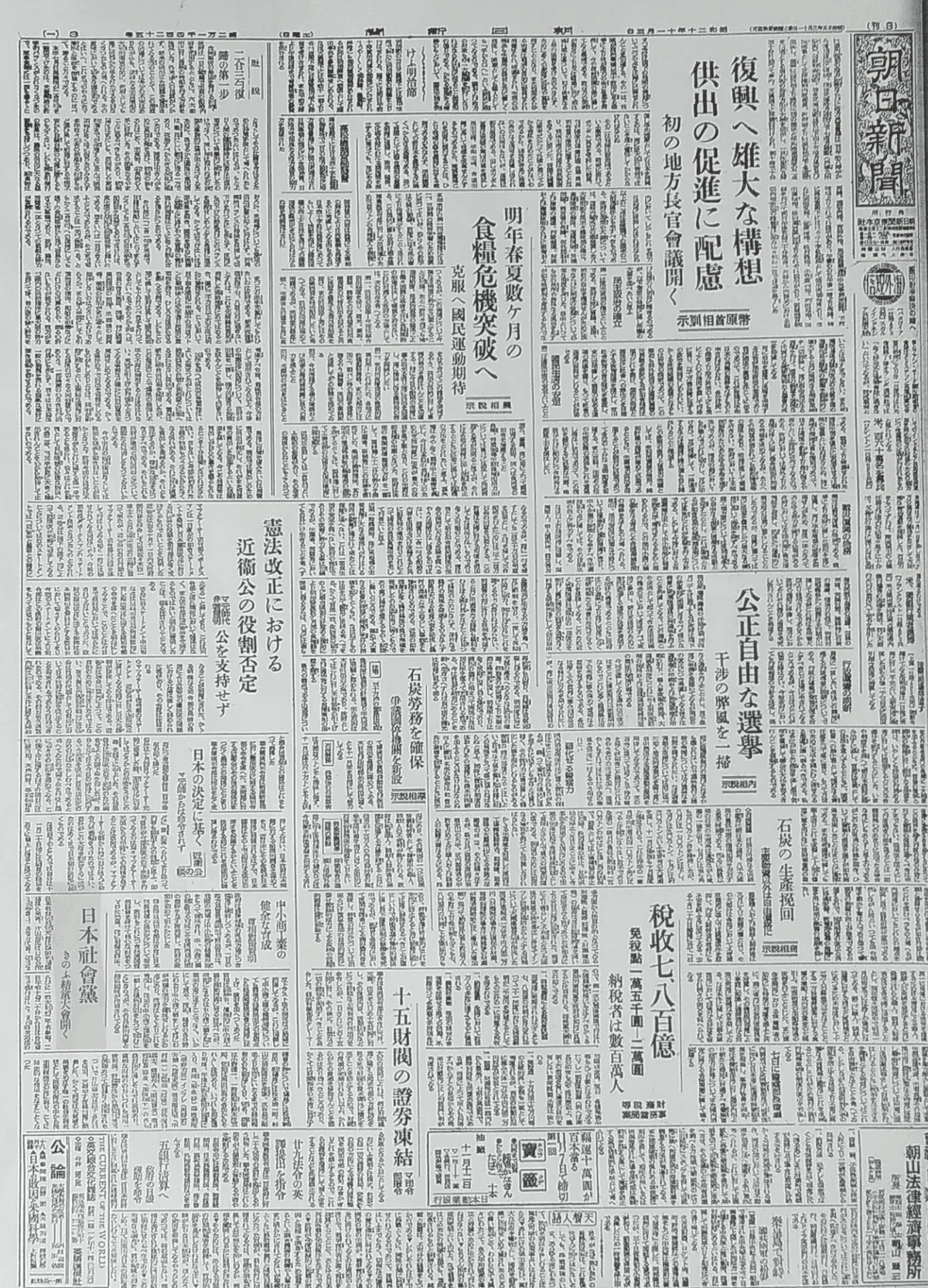

昭和20(1945)年11月2日付記事より

また、治安も悪くなり諸犯罪も増加していきます。

昭和20(1945)年11月7日付記事より

紙不足も深刻で、当時の新聞は表裏の2ページで1枚。

朝刊のみが発行されておりました。当時はテレビもスマホもない時代で、

新聞は主要な情報源であったため、街頭に貼られたりもしていました。

佐久田 繁 編『太平洋戦争写真史 東京占領』によると、

昭和24(1949)年11月末になってから、ようやく夕刊が発行されたと述べられています。

【資料】昭和20(1945)年当時の都内街頭

(月刊沖縄社、昭和54年9月)より引用

写真は米軍が昭和20(1945)年10/1に撮影したもので

引用文によると「平和な新聞を読む都民」との説明が書かれているとのこと。

このような状況ではありましたが、

11月1日には、総合雑誌「新生」が創刊され、即日に13万部売れたとのことでした。

また、こうしたなか、11月1日に

渋谷・日比谷公園にて「餓死対策国民大会」が開かれました。

「これまでの特別企画展」

「戦後復興までの道のりー配給制度と人々の暮らしー」より引用

各党各派が結成される

また、社会主義者たちの活動も盛んになっていき、

2日には「日本社会党」が結成されました。

【参照資料】

8日には、日本共産党による「第1回全国協議会」が開催され

「新憲法の骨子」の決定がなされたのち、11日には「新憲法の骨子」を発表します。

こうしたなか、9日には「日本自由党」(鳩山 一郎 総裁)が結成。

16日には、保守政党の「日本進歩党」(町田 忠治 総裁)が結成されるなど、

この頃には33党派が結成されるまでに至りました。

【参照資料】

昭和20(1945)年11月17日付記事より抜粋

マッカーサー元帥「近衛 元国務大臣の憲法改正作業に関知せず」声明発表

政府側では、10月13日に臨時閣議がおこなわれて憲法改正のための研究開始が決定された後、内大臣府による憲法調査がなされ、

近衛文麿 元国務大臣は、当時内大臣府御用掛として憲法改正案作成に当たっておりましたが、内大臣府によるこの調査への疑義などがおこったことから、内外世論の反発をまねいたとのことで、このことを受けてマッカーサー元帥は、11月1日に「近衛 元国務大臣の憲法改正作業に関知せず」との声明を発表。近衛 内大臣府御用掛 等は、そのまま調査を続けられました。

【参照資料】

昭和20(1945)年11月3日付記事より抜粋

明治節祭 斎行

こうしたなか3日には

宮中・明治神宮をはじめ全国神社にて、

「明治節祭」が執り行われました。

昭和20(1945)年11月3日付記事より抜粋

以下抜粋文

けふ明治節

明治節の三日天皇陛下には宮中三殿で嚴かに明治節祭の御儀をとり行はせられる、陛下には同午前十時 賢所内陣の御座につかせられてうやうやしく御拜禮、皇靈殿、神殿にも御同様 御親拜あらせられるが

同日明治神宮へ勅使として庭田掌典を参向御幣せしめられる、

なほ天皇陛下には午前十一時より各皇族殿下竝に石渡宮相以下の拜賀を受けさせられ、また午前九時より午後四時まで有〇各賓の參賀を差許される

同日、マッカーサー元帥は、米統合参謀本部より11月1日に決定された

「日本占領および管理のための連合国軍最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令」の伝達がなされます。

(資料元『国立国会図書館』ウェブサイトより)

天皇制や神道などに関する改革

このころには、天皇制や神道に関することにも触れられていくようになり、

1日には、連合国賠償委員団により、皇室資産も賠償支払いに使用しようとする動きがあり、18日には「皇室財産に関する覚書」(皇室財産取引禁止など)を発表して、生活費を除く皇室財産のすべてを凍結するとの指令を出し、

また、華族制度の改革にも着手されていくようになります。

こうした背景もあり、5日には閣議がおこなわれ、

陛下の戦争責任の否定を確認した「戦争責任に関する件」の決定がなされ、大原社会問題研究所・高野岩三郎 所長等による「憲法研究会」が発足しました。

【参照資料集】

昭和20(1945)年11月2日付記事より抜粋

昭和20(1945)年11月21日付記事より抜粋

昭和20(1945)年11月5日付記事より抜粋

昭和20(1945)年11月8日付記事より抜粋

以下抜粋文

新たに天皇服を御制定

詰襟型、御佩劍は用ひさせられず

天皇陛下の御服はこれまで特定のものを除くほか、

陸軍式および海軍式に定められてゐたが、このほどこれを廢止し、

新たに天皇御服を御制定あらせられた、十二日の神宮行幸に際し 初めて御召し遊ばされる由に承 (うけたまわ) る、新しい御服は深黑紺色の詰襟型御佩劍は用ひさせられず、御上衣には黑の笹緣があり、御襟、前側の襟下と下部および御袖に黑の菊枝模様各一枝の刺繍があり。御帽子は丸型で御◇章は金色の御紋章の左右に菊枝の袍合せが配されてゐる

なほ皇族殿下の御服装も御服に準じて改正されたが、楯章と料章が御紋章に代つて十四葉裏菊となつてゐる

皇太子殿下(上皇陛下) 疎開地から還啓

皇太子様には昨年七月學習院の御學友と御一緒に日光◇ノ澤に

御疎開、さらに今年七月奥日光の湯本にお移り遊ばされたが、七日午前九時半御宿所を御発、同十一時日光駅発の列車にて同級生と御同車にて

東京に還啓あらせられた、赤坂離宮内の旧東宮假御所は空襲のため炎上したので、赤坂離宮の一部を當分の間 御在所とせられ、こゝから學習院に御通學の由に承る

昭和20(1945)年11月11日付記事より

昭和20(1945)年11月13日付記事より抜粋

昭和20(1945)年11月17日付記事より抜粋

財閥解体へ

また、三菱、住友などの15財閥の証券凍結の命令がなされて、

6日には「持株会社の解体に関する覚書」を発表し 、財閥の解体の決定が伝えられます。

【参照資料】

昭和20(1945)年11月3日付記事より

天皇陛下 終戦御奉告のため伊勢の神宮ならびに畝傍、桃山両御陵へ行幸

こうしたなか天皇陛下におかせられましては、

伊勢の神宮ならびに畝傍(神武天皇陵)、桃山(明治天皇陵)両御陵に終戦御奉告のため、12日より行幸あそばされました。

昭和20(1945)年11月1日付記事より抜粋

以下抜粋文

天皇陛下 伊勢の神宮に行幸

十三日終戰を御奉告

天皇陛下には去る九月三日終戰御奉告のため宮中三殿に臨時大祭を

御親祭遊ばされ、神宮をはじめ畝傍、桃山等各山陵に勅使を参向せしめられたが、さらに伊勢の神宮ならびに畝傍、桃山両山陵に親しく終戰御奉告のため

行幸あらせられる旨 御沙汰あらせられた、宮内省では各関係官◇と慎重打合せを進めてゐるが、陛下には來る十二日東京御発輦、伊勢に行幸あらせられて

内宮齋館に御‘駐輦、十三日 内宮ならびに外宮に御親拜ののち

京都大宮御所に行幸、十四日畝傍、桃山両山陵に御參拜、十五日撥幸の御豫定と承る

宮内省 加〇官房主管、筧行幸主務官、三井侍從らの一行は

三十一日東京駅発、下検分のため西下した

昭和20(1945)年11月13日付記事より

以下抜粋文

天皇陛下伊勢に行幸

畏(かしこ)し戰災の民草に大御心

(御寫眞は初の天皇御服を召させられた天皇陛下=東京駅にて◇寫)

天皇陛下には去る九月三日宮中三殿において嚴かに終戦御親告の御儀を執り行はせられ、また同月六日以降 神宮ならびに畝傍、桃山両山陵をはじめ全國の官國幣社に勅使として掌典、知事らを参向、終戦奉告の儀を行はしめられたが、このほど更に神宮ならびに畝傍、桃山両山陵に行幸仰出され畏くも御躬ら天祖、皇祖、皇祖考(こうそこう) の神靈に終戦を御奉告、

合せて新日本建設の大業達成を御祈願あらせられるため十二日朝 宮城御出門宇治山田市へ向はせられた、天皇陛下にはこのほど御制定あらせられた

天皇御服に大勲位副章を御佩用、藤侍從長 陪乘(ばいじょう)、

石渡宮相、木戸内府、小出、三井両侍從、筧行幸 主務官ら供奉の略式自動車鹵簿(ろぼ) にて午前七時五十分宮城を

御出門、東京駅へ向けせられた

從来御料車の両側に配されてゐた近衛将校のサイドカーも今回は廃止され、御道筋の警察官の姿も至つて少数で極めて御簡潔な鹵簿である

戦災あと痛ましい東京駅では幣原首相、武井式部長官らの奉送を受けさせられ、天野駅長御先行にて御召車に乘|御《ぎょ}、堀切内相、田中運輸相ら扈従(こしょう) し奉(たてま)って同八時宮廷列車は東海道線を一路西へ向ふ、御車窓に展く沿線の風景は悉(ことごと)く荒涼たる焼野原である、列車は特別の思召により ところどころで速度を落しつつ沼津、浜松、名古屋、亀山の各駅で停車、御途中車中ならびに車窓拜謁なく、午後五時十分山田駅に御到着あらせられた

ここもまた過般の爆撃に焼失して僅かに急造の粗末な駅舎建てられてゐるのみ、すでに黄昏の色濃き同駅に御召自動車の室内燈がほのかに明るく拜される、鹵簿は御順路を経て同五時三十分 内宮斎館の行在所(あんざいしょ)に御到着、陛下には行在所入御に先だち西村、野上両禰宜の奉仕にて

川原大祓の御儀を行はせられ同夜はここに御駐輦あらせられた

明治以來 神宮行幸を拜することは今回にて九度、今上陛下には御即位以來御四度目にて、神宮 宮域内(筆者註:境内) の行在所に御駐泊あらせられることは明治二年三月および同五年五月明治天皇行幸の御時、雨宮の文殿および外宮行在所御駐蹕あらせられて以來の御事である、

今日十三日豊受大神宮並びに皇大神宮へ御親拜の御豫定に承る

輸送状況御下問

天皇陛下には十二日御西下の御車中、特に滝東鉄局長を召させられ、最近の輸送状況を御聽取遊ばされ畏くも「職員の健康状態はどうか」との有難き

御下問を拜した

鉄道職員の上に垂れさせ給ふ御仁慈(じんじ) の程に感泣して滝局長は「終戦後一時戦争中の疲労などの関係から職員の疲れてゐる状態が認められましたが、現在はスッカリさういつた氣持から立直り、懸命に奉公してをります」と奉答申上げた

静かで嚴粛 米将兵の印象

【名古屋発】陛下を奉迎申上げた数人の進駐軍将兵は一様に日本國民の

陛下に対する態度の立派さを賞賛したが米軍部附牧師シユス少佐と駅構内

米軍兵ムーラント氏は語る

シユス少佐談=陛下は非常に感じが御若くまた印象的な御方である

日本國民の陛下を奉迎申上げる態度はわれわれも見ならはねばならぬほど

立派なものだつた

ムーラント氏談=なんと静かな行幸だらう、淋しいほど静かなしかも嚴粛なこの行事は われわれとしても尊重しなければならないと思ふ、はじめて日本の天皇を拜したが、もし今日のやうに天皇と知らずにお會ひしたにしても直ぐ見分けがつくほど御聡明な風貌をもつてをられる方だと思つた

昭和20(1945)年11月14日付記事より抜粋

以下抜粋文

伊勢の神宮御親拜

畏し・終戰を御奉告

【宇治山田発】水清き五十鈴川の畔り内宮齋館の行在所にて御斎戒の

行幸第一夜を明かされ給うた天皇陛下には十三日早暁起床、御潔斎あらせられ、天皇御服に大勲位副章以下の各穏勲章、記章を御佩用、藤田侍從長 陪乘、石渡宮相、木戸内府以下供奉申上げ略式自動車鹵簿にて午前八時四十分行在所を御出門、豊受大神宮に着御あらせられた

陛下には同行在所にて御潔斎ののち同十一時二十五分行在所を出御、

内宮にても御徒歩の特別御列にて檜垣禰宜御先行、徳大寺侍從御先導申上げ玉歩を遊ばせ給ふ、御後には藤田侍從長が侍り、石渡宮相、木戸内府らの供奉諸官、堀切内相、田中運輸相以下の◇從諸員らが列を正して從ひ奉る、老杉のの木の間に紅葉の色一際鮮かに森厳いやます神域の奥へ御列は粛々と進む、陛下には石段を踏ませ給うて板垣御門を入らせられ、内玉垣御門前よりは徳大寺侍從代つて御先導申上げ、陛下には藤田侍從長のみを随へさせられて御門を入御、御手水を遊ばされ瑞垣御門を入御、御正殿階下

御拜座に立たせ給うた

まづ御一拜ののち陛下には庭田掌典より捧げ奉(たてまつ)る

御告文を執らせ給ひ御躬(おんみずから) 終戦を皇祖の大御前に御奉告、

併せて新平和日本建設への御決意を宣べさせられて厚き御加護を御祈願あらせられた御由に承る、終つて陛下には御告文を庭田掌典に授け給ひ、

ついで高倉大宮司より掌典を経て奉る御玉串を御手に深く深く御拜あらせられ、正午内宮行在所に還御あらせられた

京都に御駐輦

陛下には行在所にて御縫◇、高倉大宮司、古川少宮司、小林 三重縣知事、齋藤宇治山田市長らに拜謁仰付けられて内宮行在所を発御、

山田駅より宮廷列車にて京都に向はせられ、同四時四十分京都駅着御、

京都大宮御所に入らせられた、同夜は御駐輦、

けふ十四日 畝傍、桃山両山陵に御參拜あらせられる御豫定に承る

天皇陛下 靖國神社 御親拜

20日に靖國神社にて「臨時大招魂祭」の斎行により

天皇陛下は靖國神社へ行幸あらせられました。

昭和20(1945)年11月21日付1面記事より抜粋

以下抜粋文

聖上、遺族に御會釋を賜ふ

靖國神社御親拜

靖國神社臨時大招魂祭 第二日の二十日、天皇陛下には天皇御服を召させられ大勲位副章以下の各御勲章を御佩用 略式自動車鹵簿にて

午前十時宮城御出門 靖國神社に行幸あらせられた、陛下には同十時十分

同神社着御、高松宮、三笠宮、竹田宮、東久邇宮盛厚王、李王各殿下の

御出迎へを受けさせられ、梅津委員長の御先導にて藤田侍從長、

蓮沼侍從武官長、石渡宮相、下村陸相、米内海相等を從へせられて

祭庭に御參進、恭(うやうや)しく御拜禮あらせられ、同十時十五分

靖國神社発御、宮城へ還御あらせられた、なほ社頭には聯合軍最高司令部のダイク代将以下の姿も見られた

時代劇等映画上映の禁止

16日にGHQは「非民主主義映画の排除方に関する覚書」を発表。

忠臣蔵など多くの時代劇等を対象として約230本の映画上映を禁止するなどの政策がなされ、19日には、チャンバラ映画を軍国主義的として上映禁止になりました。

また、同日には、戦後初の大相撲本場所が天井の焼け落ちた両国国技館にておこなわれ、ラジオ放送にて実況中継がなされました(優勝は横綱 羽黒山)

18日には、神宮球場で全早慶野球試合が行われました。

11名が戦犯容疑で逮捕命令

19日には、荒木貞夫元陸軍大将、松岡洋右 南満州鉄道元総裁、

小磯国昭大将ら11名が戦犯容疑で逮捕命令が出されます。

【参照資料】

昭和20(1945)年11月20日付記事より抜粋

21日以降の主な出来事

21日には「治安警察法廃止の件」が公布。

同日、NHKラジオ放送にて、天皇制についてのテーマでの

「第一回ラジオ座談会」の放送が開始されます。

【参照資料】

昭和20(1945)年11月17日付1面記事より抜粋

22日には、近衛 内大臣府御用掛は「帝国憲法改正要綱」を陛下に奉答なされ、

24日には、佐々木 惣一 内大臣府御用掛は

陛下に「帝国憲法改正の必要」(資料元『国立国会図書館』ウェブサイト)を

奉答されました。

26日には、臨時の「第89回 帝国議会」の召集がなされ

27日午前11時より貴族院にて行われました。

(11/27 開院式。12/18 衆議院解散)

28日、GHQは日本政府に対し

「GHQの承認なしにいかなる種類の新通貨の図案・印刷・発行をも禁止する」覚書を発します。

30日には、内大臣府の廃止、参謀本部の廃止。

帝国陸軍の解散がなされました。

今回のお話は以上となります。

ご拝読ありがとうございました。拜

【参考文献】

(発行年の書き方は書籍による)

岡田米夫編『神社本庁五年史』(神社本庁、昭和26年5月)

神社本庁編『神社本庁十年史』(神社本庁、昭和31年5月)

神社新報企画・葦津事務所編『神社新報五十年史(上)』(神社新報社、平成8年7月)

神社新報創刊六十周年記念出版委員会編『戦後の神社・神道-歴史と課題-』(神社新報社、平成22年2月}

神社新報社編『神道指令と戦後の神道』(神社新報社、昭和46年7月)

神社新報政教研究室編『近代神社神道史』(神社新報社、平成元年7月)

神社本庁研修所編『わかりやすい神道の歴史』(神社新報社、平成19年6月)

葦津珍彦選集編集委員会編『葦津珍彦選集 第三巻』(神社新報社、平成8年11月)

宮川宗徳大人伝記刊行会編『宮川宗徳』(非売品、昭和39年1月)

吉田茂伝記刊行編集委員会編『吉田茂』(明好社、昭和44年、12月)

【写真等参考文献】

佐久田 繁 編『太平洋戦争写真史 東京占領』(月刊沖縄社、昭和54年9月)

【参考新聞関連】

「朝日新聞縮刷版 [復刻版] (昭和20年下半期)」