石内都写真展〜桐生への日帰り迷い旅〜

写真家・石内都さんの個展「石内 都 STEP THROUGH TIME」を10月上旬に見に行きました。群馬県桐生市の急斜面にある大川美術館が丸ごと会場になっています。階段をつたって小部屋から小部屋へと展示を辿り、50年近い写真家としてのキャリアを振り返る趣向。もとは社員寮だったという建物の古びた雰囲気を絶妙に活かした展覧会です。東京から桐生への日帰り旅行。味わい深い一日になりました。

会場の大川美術館はJR桐生駅から歩いて10分ほどですが、入口までは急斜面と階段を登ることになります。

坂の右手が美術館です。急斜面にへばり付くように展示室が配置されていて、入口はその最上部にあります。

こぢんまりとした玄関を入ります。館内の撮影やSNSなどへの掲載は構わないかと受付の方に尋ねると「どんどん載せてください」とのことでした。

上から下へと各展示室を巡りながら、石内さんの作品をほぼ時系列にたどる構成です。まず目を引くのは横須賀を白黒で撮った1970年代の作品群です。

黒い壁面に当時のプリントが直接ピン留めされています。50年近く前に開いた初めての個展の展示方法を再現したそうです。こういう古くて貴重なプリントを額に入れずに鑑賞者の目にさらす展示は珍しいのではないでしょうか。少し傷んだプリント自体が「もの」として迫ってきます。デジタルな「画像」とは全く別物だと感じます。

石内さんの著書『写真関係』(筑摩書房)によると、もとは撮影よりも暗室でのプリント作業が好きで写真家の道に入ったそうです。一枚一枚が手作業であるプリントの重みが伝わってきます。

階段で降りつつ別の部屋へ。古いアパートや旧遊郭などを撮ったシリーズが続きます。昭和育ちの世代にはなんとなく見覚えのある光景です。

大川美術館は1950年代に竣工し80年代にかけて増改築したという建物です。展示室は狭く、天井も低い。空調のパイプや壁紙の継ぎ目、非常ドアなどが嫌でも目に入ります。

きれいでクールな美術館やギャラリーと違い、建物の年輪を感じる。石内さんの作品の雰囲気と混ざり合い、昭和に戻ったような気持ちになります。

比較的大きな部屋には、石内さんが母親の遺品を撮ったシリーズが並んでいました。カラー写真も混ざり始めます。

石内さんが住んでいる桐生の街を撮ったものもあります。大きな写真、小さな写真。展示のリズムが面白い。

それにしても、展示室の配置が複雑です。だんだん自分の位置がわからなくなってきます。

体の一部や皮膚の表面そのもの、そして傷跡に焦点を当てたものなど、普段は正面切って見ることがないディテールを鑑賞者に容赦なく突きつける写真もあり、心がざわつきます。

建物を下へ下へと降りていくというのも、心の底に降りていくような感覚を呼ぶようです。夏目漱石の小説『坑夫』を思い出しました。自暴自棄になって東京の家を飛び出した若い主人公が坑夫となり、深い深い坑道へと降りていく小説です。舞台は北関東の鉱山だと言われています。

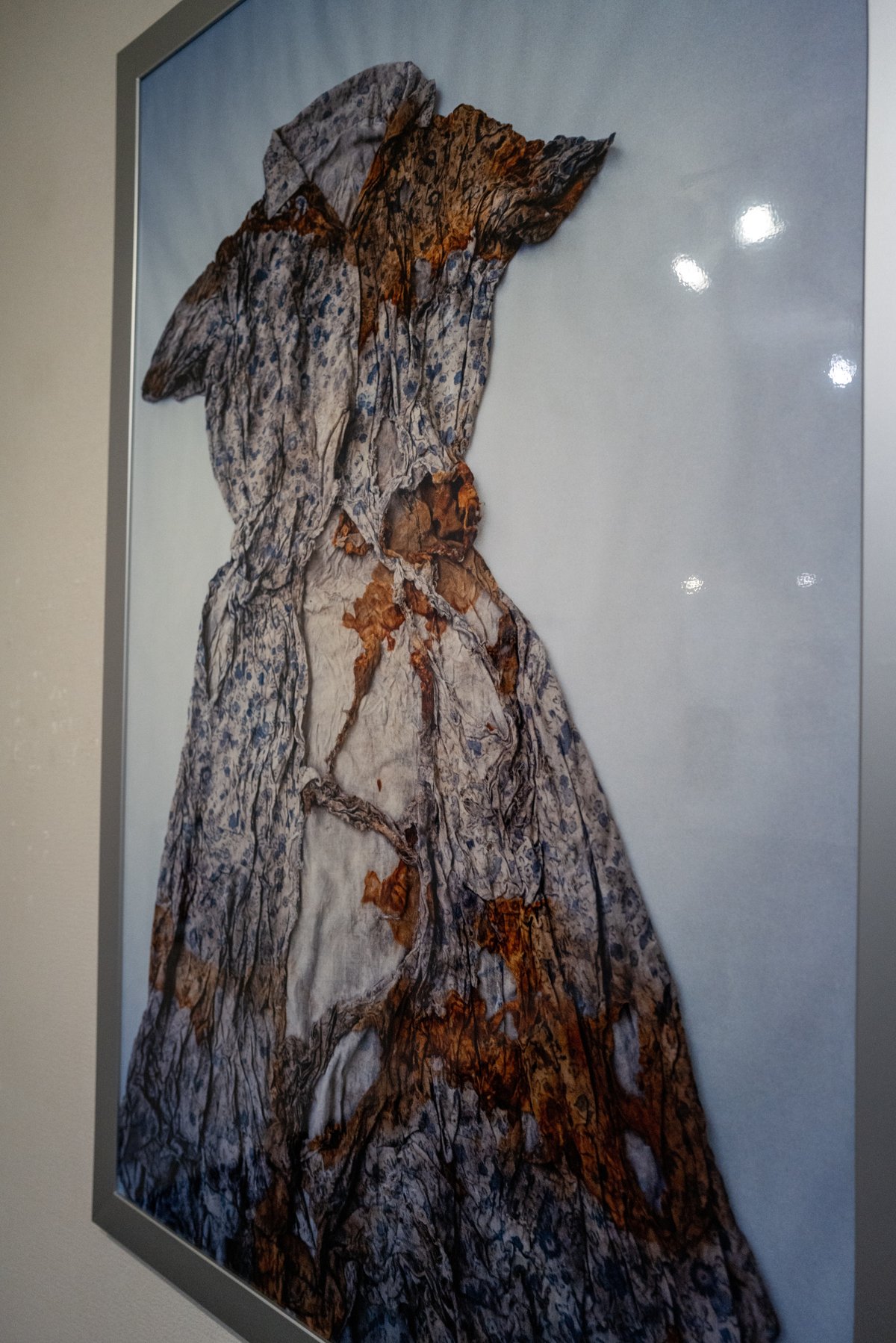

被爆者の遺品を撮った「ひろしま」のシリーズも目を引く。ワンピースなどのカラー写真が美しい。死の匂いもします。

著書『写真関係』によると、石内さんは高校時代に土門拳の有名な写真集『ヒロシマ』を見て衝撃を受け、気分が悪くなって最後まで見られなかったそうです。そうした「写真の王道」であるカタカナの「ヒロシマ」に対して、石内さんはひらがなの「ひろしま」で自由に撮ったと述べています。

美術館の最下部まで行くと喫茶コーナーがあったので、ひと休み。平日なので人も少ない。

それから今度は階段を上りながら、もう一度ざっと展示を見る。すれ違った女性に「ありがとう」と言われました。ちょっとしてから石内さんご本人だと気付きました。受付の方に聞くと「とても気さくな方ですよ」と言われたので追いかけて話を聞いてみようかと思ったけど、知人の方を案内されていたようだし、野暮な感じもしたのでやめておきました。

〜〜〜〜〜

さて、もう東京に戻らなければならない時間だけど、どうやって帰ろうか。

そもそも来るときも、どの経路にするか、かなり迷った。スマートフォンで検索すると、いろんな経路が出てくる。地下鉄で浅草か北千住まで行って東武鉄道の特急「りょうもう」号に乗るか。JRで埼玉県の久喜まで行って東武に乗り換えてもいい。すべてJRで通すなら宇都宮線の栃木県小山で両毛線に乗り換えるか、高崎線の群馬県高崎でやはり両毛線に乗り換えるパターンがある。いずれも家から3時間ぐらいかかって時間の面では大差ない。

結局、浅草から「りょうもう」号で新桐生駅まで行った。始発駅から特急に乗れば旅の気分が盛り上がると思ったからだ。浅草駅と一体化している古い百貨店がもう開いていたので、地下でお弁当も買った。

新桐生駅から大川美術館までは車で10分ぐらいだ。駅前でタクシーを拾えばいい。だが着いてみるとタクシー乗り場には1台もいなかった。近くのタクシー会社に電話すると「そこはうちの受け持ちではない」と言われ別の会社を教えてくれた。ちょうどバスが来たので運転手に「大川美術館に行きたいのですが」と聞くと「ここはタクシーは来ないですよ。このバスでJRの桐生駅まで行って歩くといい」と教えてくれる。もう一つのタクシー会社に電話すると案の定「いま行ける運転手がいない」と言われた。バスの車内で出発を待っていた女性が「わたしはこのバスで厚生病院まで行ってそこからタクシーに乗るの。あそこならつかまる」と親切に教えてくれる。わたしはタクシーは諦め、バスでJR桐生駅まで行くことにした。桐生は初めてなので分からなくて、などと女性と会話しながら車窓を眺める。街に高校生が多い。

JR桐生駅でバスを降りた。帰りも東武に乗るならまたこのバスで戻ることになる。本数が少ないので時刻表の写真を撮っておく。ここから美術館までは徒歩10分だ。歩いていくと、別の小さな駅を見つけた。また駅? 東武でもないJRでもない、別の鉄道があるの?

前橋まで行く上毛電鉄の始発駅「西桐生駅」だった。

だいぶ古い建物らしい。改札口も懐かしい雰囲気だ。

そうか、そんな交通手段もあるのか。いったい帰りはどうすればいいのだろうと頭が混乱してくる。とりあえず目的地の美術館を目指した。

〜〜〜〜〜

写真展を見終わったわたしは、再びどうやって帰ろうか考えた。高崎か小山まで出て新幹線に乗ってしまう手もあるが、やはり往路と同じようにJR桐生駅からバスで東武の新桐生駅に戻って特急「りょうもう」に乗るのが良いだろう。そう思ってバスに間に合うように美術館から坂を降りていく。雨が上がったばかりのようだった。道端に柘榴がなっている。栗もある。

先ほど見つけた小さな駅の前を通りかかると、赤い電車が止まっていた。スマートフォンで調べる。この電車で赤城という駅まで行けば、新桐生から乗ろうと思っていた特急「りょうもう」に乗り換えられるみたいだ。遅れるかもしれないバスで新桐生に行くよりも良いだろう。切符売り場の女性に「赤城で浅草行きの『りょうもう34号』に間に合いますか」と聞くと、人数や降車駅を聞かれあっという間に特急の指定席を予約してくれた。手書きの特急券と赤城までの紙の切符を手渡され「赤城から先の乗車券はICカードを使った方が便利ですよ」と言われた。改札口で切符にパチンと鋏を入れてくれたのも彼女。懐かしい音がした。「いちばん前に乗って。赤城の乗り換えでICカードをタッチするのを忘れずに」と笑って送り出してくれた。てきぱきと気持ちのいい方だった。

赤城の駅で無事に特急に乗り換える。車窓が次第に夕暮れになる。

浅草まで行かずに久喜でJRに乗り換えて東京に向かった。大宮を過ぎるとなんとなく土地勘があるので、ほっとした。

若い頃から旅行や出張、山登りであちこちに出かけてきたけど、いまだに「ちゃんと帰れるかな」という不安感がいつも付きまとう。知らない場所で帰る方法を心配している夢をよくみる。知らない建物の中で迷う夢もしょっちゅうみる。今回の桐生の旅もまさにそれで、帰ってくると夢から覚めたような感じだった。そういう感覚が嫌いではないので、またどこかへ出かけてしまう。

展覧会は2024年12月15日(日)まで。

大川美術館 http://okawamuseum.jp/