巡礼者たちの縁起と終焉★納経帳と廻国供養塔からみる六十六部聖

消えた巡礼者たち<其の三>

今回は、六十六部の起源と終焉、そして現代の御朱印帳の始まりである納経帳や、わりと身近にある六十六部の供養塔などについて、虚無僧情報も交えつつ見ていきたいと思います。

前回は文学に関する六十六部を見てみました。↓

六十六ヶ国を廻ったということで、まずは日本の昔の地図を見てみます。

柴邦彦撰 出版年 1775

コレクション 谷村文庫

京都大学附属図書館所蔵

江戸中期にはすでに正確な日本地図があったんですね。

歌川広重は、『大日本六十余州名勝図会(六十余州名所図会)』といって、日本全国の名所の浮世絵を描いている。

広重晩年の作で五畿七道の68ヶ国及び江戸からそれぞれ1枚ずつの名所絵69枚に、目録1枚を加えた全70枚からなる名所図会。

五畿七道とは、山城、大和、河内、和泉、摂津の五か国と、東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、西海の七道のこと。

ここからも分るように、日本はかつて68ヶ国だった。

国立国会図書館所蔵

五畿七道は68ヶ国ですが、六十六部は壱岐国、対馬国を除いた66ヶ国を廻った。

因みに虚無僧も、1700年代に書かれた虚無僧縁起『虚鐸伝記』によると、五畿七道を廻ったという伝説が残されています。

『大日本六十余州名勝図会』の70枚からなる浮世絵に、六十六部は見当たりませんでしたが、虚無僧がいました。

国立国会図書館所蔵

いるいる、飛騨の山奥に!

と、ちょっと驚きですが、浜松の虚無僧寺、普大寺の番所が飛騨にありました。

飛騨国吉城郡古川町大垣村。大垣出張所。(岐阜県飛騨市)

1768〜1808年に飛騨古川出身の門弟、飛扇がいたとのこと。

広重は伝え聞いていたのか?!

それにしても、虚無僧はいつでもどこでもどんな危険な場所でも天蓋を外さなかったのでしょうか(汗)

京都歴史研究會の「秘められた巡礼・御朱印ルーツの六十六部廻国」によると、

六十六部納経は、1国1カ所が原則的だったが、1国内で66カ所を廻る簡略形もあったし、逆に1国66カ所を66カ国分納経した大変な例もあった。 納経地は三十三カ所や八十八カ所のように固定しておらず、巡礼路と言えるような特定のルートもなかった。そして、数年以上の歳月を掛けて日本全土を巡り歩き、諸国の様々な神仏を拝する。 いずれにせよ、固定された納経霊場や定義がないのが特徴だった。

…と、巡礼地が自由なのが特徴的であったとのこと。

縁起について

さて、六十六部の縁起についてです。

巡礼の風習がいつどのように始まったのかは定かではありませんが、室町時代に成立した『太平記』にそのことが書かれています。

【太平記】とは、

南北朝時代の軍記物語。40巻。小島法師作と伝えられるが未詳。応安年間(1368~1375)の成立とされる。鎌倉末期から南北朝中期までの約50年間の争乱を、華麗な和漢混交文で描く。

時政参篭榎嶋事

国立公文書館所蔵

時已に澆季に及で、武家天下の権を執る事、源平両家の間に落て度々に及べり。然ども天道必盈を虧故に、或は一代にして滅び、或は一世をも不待して失ぬ。今相摸入道の一家、天下を保つ事已に九代に及ぶ。此事有故。昔鎌倉草創の始、北条四郎時政榎嶋に参篭して、子孫の繁昌を祈けり。三七日に当りける夜、赤き袴に柳裏の衣着たる女房の、端厳美麗なるが、忽然として時政が前に来て告て曰、「汝が前生は箱根法師也。六十六部の法華経を書冩して、六十六箇国の霊地に奉納したりし善根に依て、再び此土に生る事を得たり。去ば子孫永く日本の主と成て、栄花に可誇。但其挙動違所あらば、七代を不可過。吾所言不審あらば、国々に納し所の霊地を見よ。」と云捨て帰給ふ。其姿をみければ、さしも厳しかりつる女房、忽に伏長二十丈許の大蛇と成て、海中に入にけり。其迹を見に、大なる鱗を三つ落せり。時政所願成就しぬと喜て、則彼鱗を取て、旗の文にぞ押たりける。今の三鱗形の文是也。其後弁才天の御示現に任て、国々の霊地へ人を遣して、法華経奉納の所を見せけるに、俗名の時政を法師の名に替て、奉納筒の上に大法師時政と書たるこそ不思議なれ。されば今相摸入道七代に過て一天下を保けるも、江嶋の弁才天の御利生、又は過去の善因に感じてげる故也。今の高時禅門、已に七代を過、九代に及べり。されば可亡時刻到来して、斯る不思議の振舞をもせられける歟とぞ覚ける。

訳しますと、

北条時政(鎌倉幕府第十四代執権)が、子孫繁栄を祈って榎嶋(江ノ島)に参篭していたら、37日目に威厳のある美しい女性が忽然と現れてこう言った。

「汝は箱根法師である。六十六部の法華経を書き写して、六十六箇国の霊地に奉納した善根によって、再びこの地に生まれることになろう!そうすれば日本の主となり、繁栄するだろう。但し、其の行いに違いがあれば七代以降は無い。私の申すことに不審があれば、国々の納めた所の霊地を訪れよ!」

そしてその女性は、大蛇となって海に消えた。

その後、大蛇が残していった大きな三つの鱗が北条氏の旗印となり、今の家紋がそれ。言いつけ通りに国々の霊地に人を遣わせて、法華経奉納した。

こちらは月岡芳年の描いた北条時政

遠江守北条時政

国立国会図書館所蔵

この女性が箱根法師なのかは分かりません…。

さらには、源頼朝の前世も、頼朝房という六十六部聖であったとのこと↓

このように、名のある武将を六十六部の前世にしたてるのは虚無僧の伝説とも重なりますね。

虚無僧の場合は楠木正勝です。

六十六部は前世としたのがまた上手いですね。誰も知らない。

ここで分かるのが、六十六部の発祥、縁起の主要人物は鎌倉で関東、虚無僧の発祥、縁起は主に、関西であります。どうやら六十六部は関東方面が発祥かもしれません。

御朱印の始まりは納経帳?

納経帳、納経札について

焼津市には六十六部関連のものが有形民俗文化財/有形文化財に指定されています。

六十六部廻国納経帳2冊 附 錫杖頭1柄、鹿嶋廻国縁起之次第1冊

納経帳とは、今で言う御朱印帳。

霊場の納経請取印とは御朱印のこと。

御朱印巡りの発祥は六十六部からだったのだ。一度集めだすとやめられない習性が人間にはあるのでしょうか。

古今御朱印研究所HPより

六十六部の納経帳

六十六部が残した納経札も各地にあります。

寛保年間から寛政年間までの間に、諸国をまわる巡礼者たちが奉納した 1614 枚にも及ぶ札で、伝法寺の松林山清水寺(現在の伝法寺観 音堂)に奉納されたものと伝えられている。

https://www.city.towada.lg.jp/bunka/bunka/files/18.pdf

寺に納める納経札以外に、宿泊先にもお札を納めたようです。

六十六部を宿泊させるという事は、六十六部として全国を廻るのと同じ功徳があるものと考えられた。

特定の家に多く残されている例があり、六十六部同士で情報交換をしていたのであろうとのこと。

鳥取県立博物館「資料調査報告書 第二十五集 六十六部巡礼」

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1204524/8694.pdf

このように、全国各地に六十六部の残した納経札、巡礼札というものが残されているようです。

経筒も博物館に所蔵されていたり、古物商で売っていたりもします。

ただし、肝心の六十六部書き写し経筒に納めたという「法華経」そのものの資料はまだ目にしておりません。

長年、経筒に入れたままにしておくと虫などに喰われたり経年劣化などで消えてしまうのでしょうか。見てみたいものです。

廻国供養塔について

日本石仏事典によると、

経典供養塔のうち納経塔の一種である「廻国塔」は、釈迦滅後、弥勒菩薩がこの世に下生するまで、大乗妙典と呼ばれる法華経をわが国六十六カ国の霊場に保存する目的によって六十六部作り、それを一部づつ霊場に納める目的で国々を廻っていたこと、または廻っていることを銘文にした塔のことである。

面白いのが、「廻っていたこと、または廻っていること」ということで、途中でもいいんですね。

日本全国を徒歩で巡礼するとならば、決死の覚悟。そりゃ達成感も並ならぬものがあったかと思います。

石碑を造立するくらいの偉業であったと想像します。

塔の形態は一定化されず、銘文も「奉納大乗妙典」「廻国」「廻国六十六」などがみられる。また、各霊場の札所を巡拝した記念に建てられるもの、巡拝塔もある。巡拝記念の場合は、「四国八十八ヶ所」「坂東三十三所」や「百番供養」「百番廻国」などと記します。

『小金井の石造物』

こちらは神奈川県三浦市の六十六部塔。

大乗妙典六十六部塔

文化甲子年霜月摩訶日

経営神田五郎吉

千葉県松戸の萬満寺にある、虚無僧寺総本山一月寺、もしくは船橋の清山寺にあったとされる六十六部塔。

大乗妙典六十六部塔

奉供養大乗妙典六十六部為

秩父巡礼の時に道中にあった廻国供養塔。

日本廻国供養塔

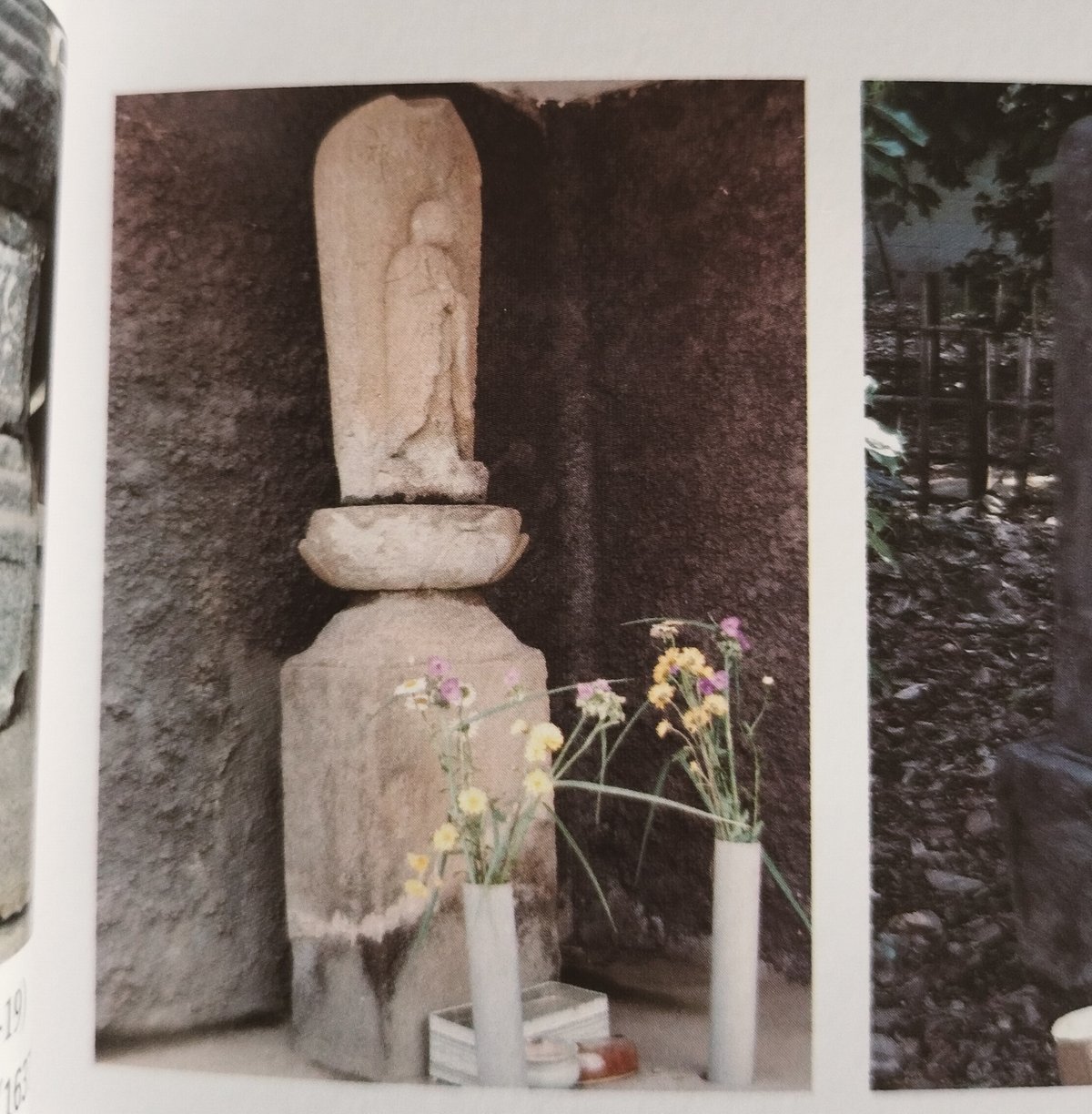

東京都府中市にある天台宗観音院にて。

大乗妙典一千部供養仏

宝永七年(1710)二月十五日

大乗妙典六拾六部日本廻国請願成就所

正徳五年(1715)八月吉祥日

武州多麻郡府中領下染谷村

下染谷村とは、現在の府中市白糸台の辺りだそう。たまたまこのお寺前を通りかかって見つけました。

そして、近所の東京都小金井市にも。

小金井市中町。

六十六部廻国供養塔

六十六部廻国供養塔

台座に小金井村世話人や備中国(岡山)の行者名を刻む。台座に合掌地蔵尊。

このお地蔵さまの前にいましたら、通りかかった男性が、「このお地蔵さまはご利益がありますよ」と教えてくださいました。

台座から地蔵尊が落ちてしまったのは東日本大震災の時のことだったそう。

以前は、このようになっていた↓

『小金井の石造物』より

関野町 真蔵院にて。

こちらは巡拝塔で、各霊場の札所を巡拝した記念に建てられるもの。

百番廻国供養塔

秩父板東西国百番供養塔

寛政五年(1793)

関野新田の村内安全のために秩父板東西国の観音霊場に札を奉納した際に造立されたとのこと。

小金井市中町 金蔵院

百番廻国供養塔

元禄四年(1691年)十月

小金井村道行廿六人

秩父の三十四番札所にこのような看板がありました。分かりやすいです。

さて、

この六十六部は普化宗の廃宗と同じく、明治政府によって禁止されてしまいます。

廻国修行ノ名義ヲ以六十六部ト称シ施物ヲ乞ヲ禁ス

国立公文書館デジタルアーカイブ

平民廻国修行の名義を以六十六部と称し、仲間を立寄宿所を設置米銭等の施物を乞ひ候儀、自今一切禁止候事、但従前寄宿六部共の内、脱籍の者は復籍規則に照準し其本貫へ帰籍可為至事

こちらは、

普化宗廃止

国立公文書デジタルアーカイブ

中川未来著 論考「四国遍路編」『明治初期の遍路統制―根拠法令とその運用』によると、

従来六十六部は仁和寺の支配下にあったが、門跡制度の廃止(1871年)を受けた関係者は会所を設立し、六十六部の支配継続を歎願していた。しかし大蔵省は、「糊口のため旧籍を脱シ」て乞食行為を行う六十六部の行者は戸籍編成に伴い「帰籍ヲ厭」う「一種ノ遊民」とみなすべきであり、「斯る開化の時勢に当り一日も可存置事に有之間敷候」としてそれを斥けている。六十六部への統制は、漂泊する脱籍無産者に対する行政措置の一環なのである。

普化宗についても同断である、新発田藩は明治40年3月20日、虚無僧は「金銭貪取糊口の資」とする「遊民哺飯ノ徒」であり「良民の妨害」となっているとして、管内にある明暗寺の廃止を太政官に伺い、許可されている。

また同年10月に「有害無用の一宗旨」たる普化宗の全国的な統制を意図した大久保利通(大蔵卿)と井上馨(大蔵少輔)は「維新の今日、脱藩無産四方無告の徒、身を宗門に忍ふへき者等は人世一人も無之は勿論」と述べている。<明治4年10月付井上馨・大久保利通「普化宗門廃絶ノ儀伺」(『公文録』明治4年第129巻)>

普化宗廃止(明治4年10月28日)の意図が、脱藩無産者対策の一つであったことは明らかである。

「四国遍路編」

『明治初期の遍路統制―根拠法令とその運用』

ここで言う無産者とは、浮浪人のこと。信心のために旅をするということが、巡礼者では無く、ただの物乞い、浮浪人であるということになってしまった。

「生産性の無い人」という言葉が心無い政治家(というより差別主義者)から発せられた記憶は新しいかもしれませんが、このような発想は明治新政府の根本的な考え方にあったことがここでよく分かります。

巡礼そのものは、その後認められたとのことで、昭和初期までは実際に六十六部も見かけられたようですが、さすがに現在はあの姿を見ることは無いですね。どうでしょう。

普化宗は宗教団体としての宗派は無くなりましたが、尺八愛好家によって虚無僧団体、明暗教会が1890年に京都に設立され、復活することになりました。

経緯はこちら↓

戦争によってどちらかが勝つと、負けた国の文化も掟も一切消失するという事は、今まで歴史上繰り返され現在に至るわけですが、六十六部や虚無僧もその犠牲となりました。

宗教的に神聖な立場であった「聖」という人たちも、その様に人を位置付けすることも、信心により修業している人々を敬うことも、今現在はほぼ無くなってしまいました。

精神的な拠り所というもの自体が時代により変化しています。

現代の人々の拠り所は、一体なんでしょうね。

「聖」についてはこちら↓

信心のため何もかも捨てて、旅に出て、旅先で、路上で、死ぬ。

やってみたいなぁ…。

と思いつつ、それを実現できる日が来るのだろうかと、現実を目の当たりにするのでありました。

六十六部を知ることで、自分自身の生き方を考えさせられました。

以上、やや走り気味ではありましたが、消えた巡礼者六十六部聖を、虚無僧と共に見て参りました。

ご近所や旅先などで、六十六部供養塔など見かけましたら、かつての巡礼者達のことを思い出してほしいなぁと思います🙏

参考文献

大日本国細図・名所図会で廻る 広重の諸国六十余州旅景色

小金井市文化財ブックレット1『小金井の石造物』

中川未来著 論考「明治初期の遍路統制―根拠法令とその運用」

https://henro.ll.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/06/f45dabfac33c81111057fda415fdd869.pdf

小嶋博巳著「六十六部廻国とその巡礼地」

「六十六部巡礼地再考 八十八ヶ所の成立とも関わらせて」

https://henro.ll.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/03/2279a113c1832f71a436f1541bf0827d.pdf

いいなと思ったら応援しよう!