甘雨さん五行歌集『花宙』(市井社)感想

こんにちは。南野薔子です。

この記事も一年近く前にブログにあげた記事ですが、体裁を若干変えてこちらにも載せます。

*******

こんにちは。南野薔子です。

この本『花宙』(市井社)に関しては、感想と云うよりある種ファンレターになりそうな。

私は、一つ前の記事でも触れたように、五行歌で使う語彙も偏ってるし、作風も固定されている方だと思います。なので、他の方の作品を読んで「いい歌だなあ」「いい歌集だなあ」と思っても「私がこういうのを書きたかった!」ってなることは、あまりないのですね。むしろ「私が書かないものを書いてくれてありがとう」と思いながら読んでいることが多いです。

しかし、甘雨さんの歌に関しては

「ああっ、私もこんなふうに書きたいっっ!じたばた」

ってなっていることが多いです。

使う語彙が私の好みとの重なりが大きいというのもありますが、なんていうか、私よりはるかに、言葉の選び方、組み合わせ方に「自由」を感じるのです。

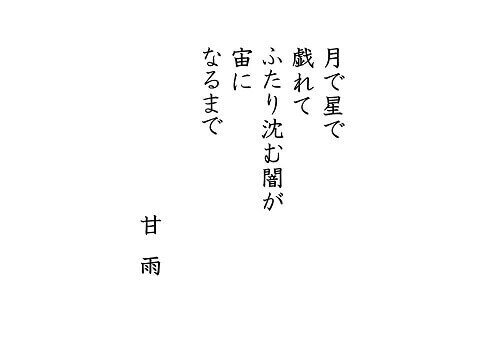

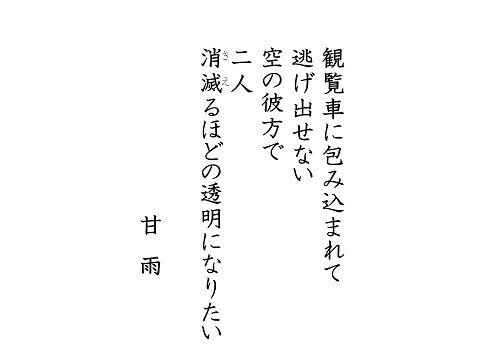

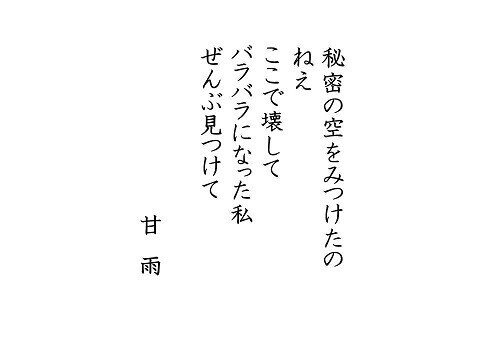

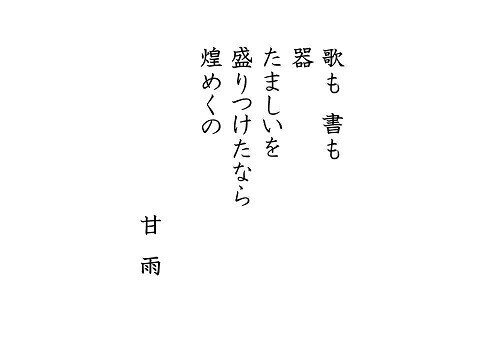

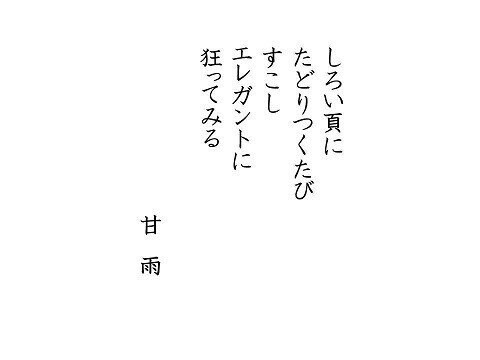

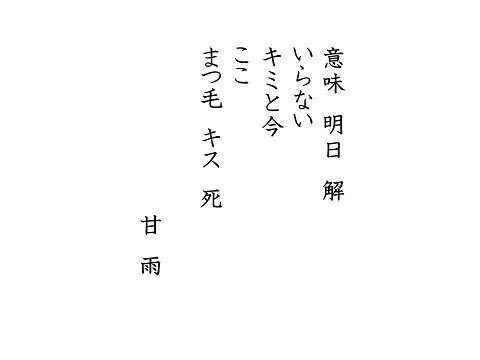

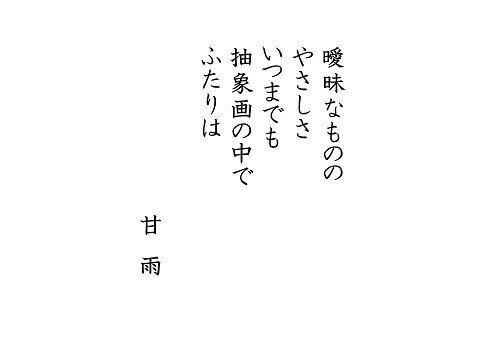

とりあえず三首ほど挙げましたが、他にも挙げたい歌がたくさんあって困っています。

こういう自由な歌を書きたい。

ただ、下手に真似すると歌が破綻するだけです。

どうして甘雨さんはこのような歌をたくさん生み出せるのでしょうか。

勝手な推測ですが、この自由さは、甘雨さんが書家さんでいらっしゃることと関係しているような気がします。

私は書道の世界にはまったく縁がない人間ですが、想像するに、書道は、筆と墨と紙の性質、それだけに制約を受ける、あとは、書く人次第、なわけで、それは自由でもありますが、全部を自分で引き受けて決めなければならないということでもある。書家として、その自由の厳しさを身体でもってご存じなのではないかと思うのです。

厳しいけれども、その自由さを極限まで使い切ったときには、そこにみごとな「花」があらわれる。

そういうことを知り尽くしていらっしゃるので「五行歌」という、五行であることだけが制約の「自由」を存分に使い尽くすことが出来る力をお持ちなのだろうなと。

次の歌はそういうことをよくあらわしているのだろうと思っています。

そして、その自由を極限まで使い切る方法というのは「エレガントに狂う」ことだったのだなあ、と。私もエレガントに狂って歌を書きたい。

あと、五行歌でもあり得ますが、詩歌のある種の作品は往々にして「難解」というレッテルを貼られ、敬遠されがちだったりもします。

でもそれは「解」を求めるからこそ難解なのであって「解釈なんてしなくていい、その言葉の連なりが生み出すものをただ感じればいい」と私なんかはよく思っているわけです。

なので、この歌はとても好きです。

また、曖昧で抽象的、というものも場合によっては敬遠されますが、私はそういうものが好きなので、この歌もとても好きなのです。

他にも、人間のいのちと死を見つめた作品群も印象的ですし、また、装丁(モノクロと薄紫のみという抑制された装丁に美意識を感じます)や本の中にご自身の書がエレガントに使われていること、歌に使われているフォントが、明朝系だと思いますが、一般的な明朝とは若干雰囲気が違うものであること、などとても豊かに見どころがある歌集です。

この『花宙』の豊かさを、多くの方が感じ、味わってくださいますように。

いいなと思ったら応援しよう!