エニアグラムなどの性格診断は、ほんとに「自己理解」や「相互理解」に有効?検証を兼ねたワークショップ開催!

こんにちは!カオナビでインハウスエディターをしている、吉田です。

今回はカスタマーサクセス部のメンバーが実施した、「エニアグラム」のワークショップの様子をお届けします。

「アセスメントツールの活用方法が知りたい」

「組織内のコミュニケーション活性化やチーム力向上につながるヒントが欲しい」

という方は、ぜひご覧ください。

カオナビの機能にもあり、個人の特性を9つに分類する性格診断テスト「エニアグラム」。

そんなエニアグラムですが、果たして「自己理解」や「相互理解」に有効なのでしょうか?

検証も兼ねたワークショップの様子をはじめ、企画者の岡部さん、松波さんに話を聞きながら、アセスメントツールの活用方法に関するヒントをお届けします!

話を聞いた人

「エニアグラム」のワークショップを企画した背景とは?

元々、カスタマーサクセス部では、カオナビの機能や社内で作成したコンテンツ、人事トレンドの理解を目的として定期的に勉強会を開催していました。

岡部さん「たくさんの機能が増え、活用資料などのコンテンツも増えていくなか、改めてカスタマーサクセス部のメンバーで集まって機能やコンテンツ、さらには人事トレンドへの理解を深めようという目的で勉強会が始まりました。そして、ユーザーさまの提案に活かせればと考えたんです」

なかでも今回、「エニアグラム」のワークショップをやろうと思った理由は何だったのでしょうか。

岡部さん「今回の企画をメインで担当してくださったカスタマーサクセス担当の松波さんが、前職でアセスメントツールを提供していたほか、以前、カオナビで実施したエニアグラムのセミナーの反響が大きかったこともあり、改めて理解を深めようとなりました。カオナビの機能にも実装されているため、普段、活用提案を行う機会の多い『エニアグラム』ですが、性格診断は本当に『自己理解や相互理解の促進』に有効なのか、検証することが目的です。そして、エニアグラムの使い方に関するイメージをもっと膨らませ、ユーザーさまに提案できるようになりたいと考えました。加えて、メンバー同士の相互理解の場にもしたかったんです」

エニアグラムの活用方法は「個人理解」と「組織の傾向理解」の大きく2つ!

勉強会では、まずエニアグラムとは何かについて、講師であり、カスタマーサクセス担当の松波さんが紹介していきました。

改めてエニアグラムとは、人々の行動の背景にある無意識的な「動機」ごとに、人間の特性を9種類に分類したもの。エニアグラムの活用について、松波さんは次のように強調します。

松波さん「エニアグラムはあくまでも、人を理解するための1つの方法として活用するものです。タイプによる優劣をつけたり、特定のタイプを良しとしたりしないことが大切です」

そんなエニアグラムをはじめとしたアセスメントツールは、お医者さんの診察に近いそうです。

松波さん「1年に1回の頻度で行うケースもあるほか、役職など立場が変わるタイミングで行うこともあります。基本的にエニアグラムのような性格診断は『自分ってこういう性格だよな』というのを思い浮かべて回答します。そのため、役職などが変わると自分に対する見方も変わることがあり、診断結果も過去と比べて変化する可能性があるのです」

では、カオナビのユーザーさまでもある人事の方々は、こうしたアセスメントツールをどのように活用すれば良いのか。活用の方向性は、大きく2つあると言います。

松波さん「1つは、個人を理解する使い方です。1on1など、上司が部下を理解して対話するなどの場面で活用します。もう1つは、組織の傾向を理解する使い方です。例えばうちの営業職に向いてる人にはどんな特徴があるのかを事情に要件定義し、それに近い人を採用するような使い方です」

自分と周囲のギャップを埋めることで相互理解を深める。「グループワーク」スタート!

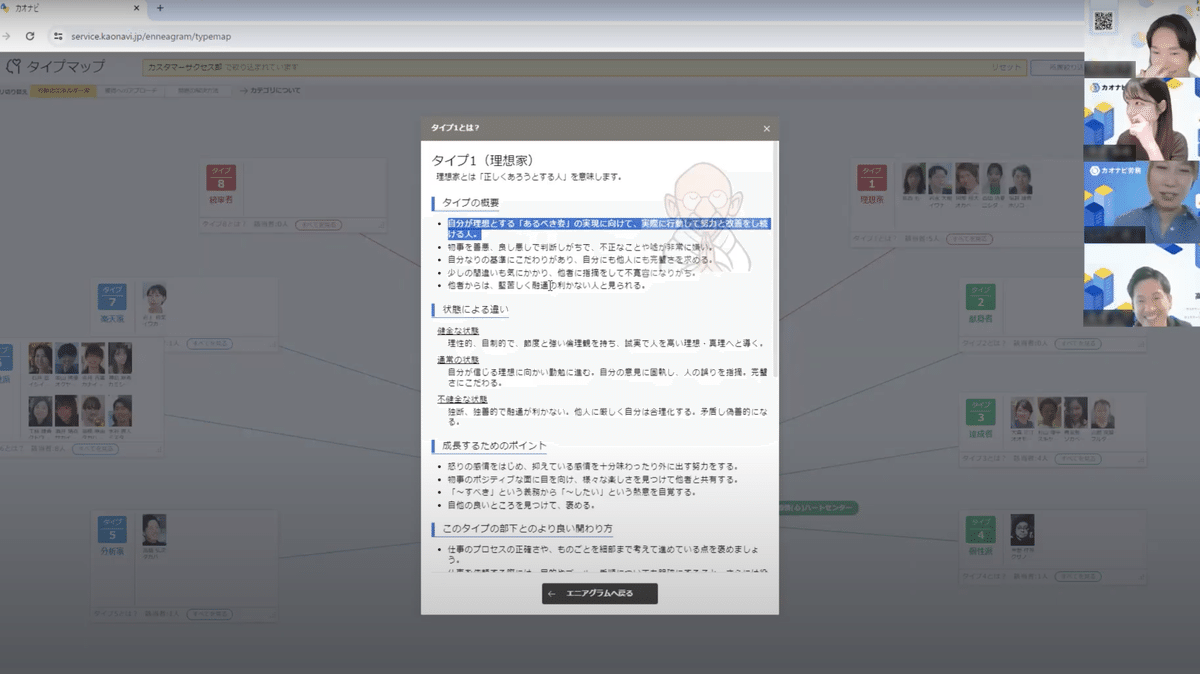

続いて、エニアグラムを使った個人ワークがスタート。カオナビを開き、自分のエニアグラムの概要を見ながら、まずは自分自身を言い表していると思う1文を選びます。

そして、次の4つについて個人で考えていきます。

それが職務場面で【前向きに働いた場面】と【後ろ向きに働いてしまった場面】を書き出す

【前向きに働いた場面】から、自身の良い面をより伸ばすためにどんなことを意識し、取り組んでみるか考える

【後ろ向きに働いてしまった場面】から、今後何を意識すれば後ろ向きに働くことが減りそうか考える(「あなたが成長するためのポイント」にヒントあり)

最後に、勉強会後から意識したいことや、取り組んでみたいことを考える

そのあとは、個人で考えたことについてまわりと話をするグループワークの時間がスタート。個人ワークの内容をグループメンバーに発表し、発表内容についてメンバーからフィードバックをします。

松波さん「例えば、実際に自分が選択をした1文についてまわりに話したとき、どう見えてるのか、それとも実はそう見えてないのかを聞いてください。自分の認識と相手の印象でギャップがある場合、自分の嫌なところだから見せないようにしている可能性があります。顔に出づらいタイプの可能性もあるかもしれません。 そうやって自分の見え方とまわりの見え方の間にあるギャップを埋めてもらうと、相互理解が深まると考えています。また、今後何を意識すれば後ろ向きに働くことが減りそうか、他の人であればどのような対処法を考えるのかアドバイスをもらうと良いかもしれません。できる限りタイプがバラバラになるようにグループ分けをしたので、ほかのタイプの方がどういう風に考えるか、ぜひ聞いてみましょう」

グループワークに移ってからは、それぞれ個人ワークで考えたことを話していきます。例えば岡部さんはタイプマップのなかで言うと理想家。自分を言い表していると思う文章について、次の1つを挙げます。

岡部さん「『自分が理想とするあるべき姿の実現に向け、実際に行動し、努力と改善し続ける人』を選びました。職務面で前向きに出たのは、前職で上司に対して業務の改善点を提案したところ、上司も協力をしてくれて変えることができました。上司とあるべき姿に向かって協議していくことで、仲良くなり、戦友のように感じたことがあります。一方で後ろ向きなことは、理想家の特徴が度を過ぎると、自分が思うあるべき姿から大きくかけ離れた場合、諦めて興味を失ってしまうことです。自分の良い面をより伸ばすためには、あるべき姿と現状に対するギャップを冷静に見て、足りない部分の実現に向けたプランを立てる癖をつけるのが大事だと思います」

これに対し、周りのメンバーから「自分がこうあるべきというのを持っている人だよね」「私は慎重派なので、全然タイプが違う(笑)」「自分の理想から外れた人をどうやったら振り向かせることができるのか、発想の転換が必要だよね」という意見が飛び交っていました。

やってみた感想は?1文の深掘りでその人の特徴が明らかに

20分のグループワークが終了し、最後に各グループで話したことを発表。例えば、岡部さんのグループは次のように感想を話します。

岡部さん「ぼくたちのグループは、診断結果とまわりの印象が一致している人が多かったです。発見としては、タイプによって他者に対するアプローチが真逆だったこと。ぼくは理想を掲げながらも、その理想に賛同してくれるよう、他者に対して期待をするところがあります。だからこそ、他者と向き合っているとき、自分が期待する方向とは別の方向に動き出すと、途端にやる気をなくしてしまう傾向にあるんです。一方で、他者に良い意味で期待せず、自分の想定している方向に動いてもらえるよう、きちんとプランニングしていく人もいました。他者に対するアプローチの違いを感じるとともに、参考にしようと思いましたね」

最後に、エニアグラムに関するよくある質問について松波さんが紹介し、勉強会は終了しました。

Q 9つのタイプは何をもとに分類しているのですか?

人がとる行動や反応は、 ある動機によって引き起こされます。 エニアグラムでは、 人間が 生まれながらにもつ根底にある動機の違いから、9つのタイプに分類しています。

Q いくつかのタイプの要素があてはまります。 複数のタイプ混合型というのがありますか?

エニアグラムでは、 どの人もみな9つの性格タイプの特性をもっていると言われます。 しかし、ワーク等を通じて、 自分自身の根底にある動機を見極めることができれば、 自分 がどのタイプに属しているかがはっきりしてきます。

Q タイプに相性がありますか?

タイプ間での相性はありません。 ただし、 精神的健全度のレベルが高いと、 人は受容的 になり、だれとでも良い交流が保てます。 逆に精神的健全度のレベルが低いと、受容性 が弱まるので、 どのタイプともコミュニケーションがうまくとれなくなりがちです。

Q タイプは生まれつきですか? それとも後天的な要素で決まるのですか?

出会う人や環境などの後天的な要素によって、 性格が変わったように見えることは ありますが、根底の動機は変わらないので、 タイプは生涯変わらないと言われて います。

Q 特定の宗教と関連するところはありますか?

全くありません。

今回、勉強会の企画をした岡部さんと松波さん。改めてやってみた感想を、それぞれ次のように話します。

岡部さん「改めてチームメンバーの特徴を知るきっかけになったと思います。タイプマップでほかの人の特徴は見れますが、『ああそうなんだ』で終わってしまうと思うんです。でも、改めてこういう場があることで、お互いの理解がこれまで以上に深まったと感じます。加えて、今回は1文を選んで深堀りして考えましたが、こうやって深堀りしたほうがその人の特徴がより出るんだなと感じましたね」

松波さん「元々、みんなに楽しんでもらい、エニアグラムのことを少しでも知っていただけたらいいなと思い、企画しました。もう少し私のほうで工夫できたら良かったなと反省する点もあったんですが、結果としてみんなに楽しんでもらえて良かったです。このワークのやり方が一般化し、ほかの部署でも同じようなことができると、よりチーム間で相互理解が深まると感じているのでカスタマーサクセス部以外にも今回のワークを広めていきたいですね」

エニアグラムなどの性格診断は、自分自身やまわりのメンバーを理解するのに有効ですが、受験しただけという方も多いかもしれません。そこで、今回のようなワークショップまで実施できると、相互理解が進み、コミュニケーション活性化やチーム力向上につながる可能性もあるので、ぜひ試してみてくださいね。

書いた人