『聊斎志異』に描かれた「狂」と「痴」

はじめに

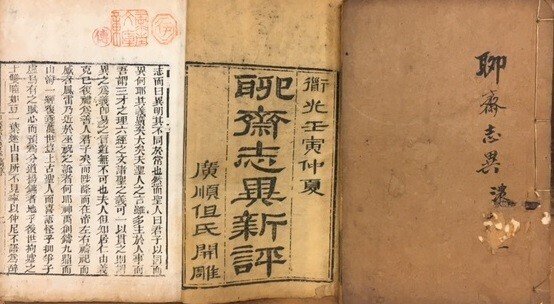

本稿は、清朝初期の文人蒲松齢(1640~1713)の怪異小説集『聊斎志異』に登場する主人公たちの性格描写の中で、「狂」あるいは「痴」と呼ばれる特質に着目し、それと明末清初の文人精神との関わりを考察する。

一 「狂」と「痴」の系譜

「狂」について

「狂」は、『説文解字』に「狾犬也」とある。元来は、犬の罹る疾病のことをいい、また、それに噛まれた人間が精神錯乱の状態になることをいう。いわゆる狂犬病のことを指すが、古代においては、憑依の現象として扱われていた。

派生義として、人の挙動や性格について、「気性が荒く無闇に怒るさま」「行動が軽はずみであるさま」「思考が妄りで愚かなさま」などをいう。

基本的には、当然のことながら、否定的な意味合いで用いられる文字であるが、しかしながら、必ずしもそうではない用例が、中国の文献に古くから見られる。

例えば、『論語』「子路」篇に、次のようにある。

子曰、「不得中行而与之、必也狂狷乎。狂者進取、狷者有所不為也。」

子曰く、「中行を得て之と与(とも)にせずんば、必ずや狂狷か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所あり」と。

「狂」は、最も理想的とされる「中行」すなわち中庸の人物が得られない時のそれに次ぐ優れた人物の性格とされ、「郷愿」(世俗と歩調を合わせる偽善者、保守的常識派)と対峙するものとして位置付けられている。

「狂」には、進取の気を認め、その意欲的、情熱的、理想主義的、あるいは反俗的な一面を肯定的に評価する解釈が伝統的に存在するのである。

「狂狷」「狂簡」などの熟語が示すように、「狷」(節操を守り不義・不潔を行わないさま)や「簡」(粗削りではあるが志が高いさま)と相通ずる概念である。

孔子の言論に見えるこうした肯定的解釈は、儒家思想において孟子に受け継がれ、その後、明代の王陽明に至るまで連綿と継承されている。そして、とりわけ、明朝末期の李卓吾ら陽明学左派の思想家たちによって標榜されたため、明末清初の文人精神の形成に少なからぬ影響を与えている。

「痴」について

一方、「痴」は、『説文解字』に「不慧也」とあるように、原義は「聡くない、賢くない」ことをいう。元来は、一種の病気とされ、精神の働きが足りないこと、あるいは鈍いことを指す。

ここから派生して、「書痴」「石痴」「花痴」などのように、何か一つのことに心を奪われ、それにのめり込み、耽溺して、周囲の目に愚かしく映ることをいう。

ただし、こうした派生義は、古い字書には記されていない。文献資料から見る限りでは、唐代以前は専ら原義のまま用いられ、精神活動が鈍いこと、思考能力に劣ることを意味した。

ところが、宋代に至ると、蘇軾・陸游らの作に例が多く見られるように、詩の中において「痴」の文字が多用されるようになる。そこでは「痴」は、精神の凝固した、恍惚無心のイメージを醸し出す独特のニュアンスを帯びた詩語として使われている。

おそらく、こうした詩詞のジャンルにおける派生的用例が契機となって、「痴」の意味内容が膨らみを持つようになり、やがて明末に至って、特異な文人精神と結びつくようになったのであろうと考えられる。

なお、のめり込みを意味する「痴」は、「癖(へき)」と相通じる。

「癖」の原義は、食物が消化せずに腹の一部にたまって塊状になる病気のことをいうが、派生義として、嗜好が病的に偏った性格や生活習慣を表す。

「癖」もまた「痴」と並んで、明末において一部の文人によって唱導された精神の表れであり、のめり込みの対象によっては、「痴」と「癖」はほぼ同義である。

二 『聊斎志異』における「狂態」と「痴情」

『聊斎志異』の中には、こうした「狂」や「痴」、あるいは「癖」という性格を備えた人間が数多く登場する。

礼教の行動規範を著しく逸脱し、奔放不羈な言動を繰り返す「狂態」、情に溺れて愚かしい行動に奔る「痴情」、あるいは書物や奇石や牡丹の花など特定のものに心を奪われる「癖」の描写が、『聊斎志異』全五百篇の随所に見ることができる。

「狂態」の描写

『聊斎志異』の中で、「狂態」を以て性格的特徴としている主人公としては、「狂生」篇の狂生、「青鳳」篇の耿去病、「小謝」篇の陶望三、「章阿瑞」篇の戚生、「顛道人」篇の殷生などを挙げることができる。

狂生が、赤貧の中で酒をあおり、

得錢輒沽、殊不以窮厄為意。

金が入ればすぐに酒を買い、困窮を全く意に介さない。

とあるように、尋常な生活の営みを行うことができず、しかもそれを意に介さないことが、「狂」の人物に共通した性格である。

また、行動が直情径行型であること、言葉遣いが粗暴であること、目上の者に対する礼儀作法をわきまえないこと、幽鬼や妖怪などを恐れないことなどの描写によって、「狂」の人物が特徴付けられている。

「狂」として描かれるのは、通常は男子であるが、「嬰寧」篇において、少女の嬰寧に「狂」の性格が賦与されているのは注目に値する。狐女の嬰寧は絶えずクスクスと笑うばかりで、頭の足りない娘のように描かれるが、

然笑處嫣然、狂而不損其媚、人皆樂之。

しかし、その笑い方がにこやかで、狂うように笑っても艶めかしさを損じなかったので、人々は皆それを喜んだ。

とあり、このように女性美を「狂」によって表現した例は、ほとんど他に類を見ない。

「痴情」の描写

『聊斎志異』の中で、男女の情を扱った作品は、多かれ少なかれ「痴情」のさまが描かれているが、とりわけ「阿宝」篇の孫子楚は、その典型的な例として印象が強い。

仲間から「孫痴」と呼ばれる孫子楚は、世故に疎いうぶな書生で、惚れた女の戯れ言を真に受けて、斧で自らの枝指を切り落とす。

これに似た描写として、「連城」篇の喬大年が女のために胸の肉を割いたり、「葛巾」篇の常大用が女の調合した毒薬をあおったり、「石清虚」篇の荊雲飛が珍しい石のために寿命を縮めたりというように、「痴」を持った男たちは、ある一つのものを直線的、盲目的に追い求めんがために、常軌を逸した行動に奔る。

「阿宝」篇末尾の論讃には、「痴」に対する作者の見解が端的に述べられている。

性痴則其志凝、故書痴者文必工、藝痴者技必良、世之落拓而無成者、皆自謂不痴者也。

性情が痴であれば、その志が凝る。ゆえに、書痴は必ず文章が巧みであり、芸痴は必ず技が優れている。世の零落して成すところのない者は、みな自分は痴ではないと思っている者だ。

とあり、「痴」なる性格を事を成し遂げさせる原動力として積極的な評価を与えている。

伝統的士大夫の道徳においては、「情痴」は、耽迷不悟の愚行であり、花や石に「癖」することは、玩物喪志の悪習にほかならないものであったが,『聊斎志異』においては、こうした「痴」や「癖」を持った男たちが、純真で偽りのない人間の在り方として肯定的に描かれている。

「狂」や「痴」の人物像は、作品の主人公としては、円満な聖人君子でも勇壮な英雄豪傑でもない。粗忽な変わり者や間抜けた愚か者にすぎないが、読者は、そうした彼らの姿に、痛快感や親近感を覚えるのである。

そして、その背景には、作者蒲松齢の価値観や明末清初の時代思潮の影響を見て取ることができる。

三 文人精神としての「狂態」と「痴情」

『聊斎志異』の中で描かれている「狂」と「痴」は、むろん、病理学的なものではない。主人公の男たちは、いずれも書生(科挙の受験生)であり、精神的な異常者などではなく,むしろ優秀な若者である。

嬰寧の場合でも、あどけなく笑う姿の奥に、実は聡明で機知に富む内面を秘めている。

ここで描かれているのは、文人精神としての「狂態」と「痴情」であり、これらは、作者蒲松齢の性癖とも少なからぬ関わりがある。

『聊斎志異』の序文「聊斎自誌」では、

牛鬼蛇神、長爪郎吟而成癖。

長爪郎は、牛鬼や蛇神を詩に詠むのが病みつきになった。

と語り、妖艶怪奇の世界にのめり込む自分の姿を鬼才と呼ばれた李賀に投影させている。さらに、下文で、

遄飛逸興、狂固難辞、永託曠懐、痴且不諱。

たちまち逸興を飛ばすがごとく狂の心情が抑えきれず、永く曠懐を託して、痴と言われようともあえて意としなかった。

と「狂」と「痴」を並べて、志怪小説を執筆するに当たっての心境を記している。

小説『聊斎志異』のほかにも、蒲松齢の詩文には「狂」や「痴」の文字が散見する。例えば、「贈劉孔集」と題する詩に、次のようにある。

痴情惟我諒 痴情はただ我のみ諒(あきらか)にして

狂態恃君知 狂態は君が知るを恃(たの)む

また、「念奴嬌 新秋月夜、病中感賦、呈袁宣四孝廉」と題する詞の冒頭では、

我狂生耳。

われは狂生なり。

と歌い起こしている。

このように、蒲松齢が「狂」や「痴」という言葉を好んで用い、それらによって『聊斎志異』の作中人物を形作り、詩詞で自分の心境をも歌うことの背景には、作者自身の経歴や性格的傾向もあろうが、しかし、それ以上に、当時の時代思潮との密接な繋がりがある。

明末清初は、精神文化史の上では、きわめて特異な時代であった。

明末は、一部の思想家や文人たちの間で、性情の解放が唱えられた時代である。旧来の朱子学に対立して陽明学が台頭し、人欲を去って天理を存する「理」の倫理体系に抗して、人の自然な心情の発露を尊ぶ「情」の倫理体系を唱導した。

李卓吾をはじめとする陽明学左派と呼ばれる文人たちは、思想界において異端的存在であったが、異端であることを自ら任ずる精神こそが、「狂」の精神そのものなのである。

さらに、「情」は、明清を通じて、思想界において、また、戯曲『牡丹亭還魂記』や小説『紅楼夢』などに代表されるように文学界においても、つねに議論の中心となったテーマである。

こうした「情」を正面から問題にし、評価し、頌揚する思潮の中からしか「痴」や「癖」に対する肯定的な認識は生まれてこない。

このことと関連して、明末清初は、価値観の揺れ動きの激しい時代であった。諸々の既成の価値を正から負へ、負から正へ顛倒させる奔放な思想が、一部の文人の間に現れるようになった。

李卓吾の「童心説」などがその典型的な例である。「痴」は、元来負価の概念でありながらも、小賢しさのない純真な心情を表すというようにプラスに解釈されるだけの要素をその文字自体に内包させていたがゆえに、正価への転換を許されたのである。

さらに、この時代に個性尊重の人間論がもてはやされたことも少なからぬ関わりがあると考えられる。円満で調和のとれた人間よりも、偏屈で欠点のある個性的な人間がもてはやされる風潮があった。

袁宏道の「拙効伝」、袁中道の「回君伝」、張岱の「五異人伝」など、迂拙者や放蕩者の伝記が著され、礼教道徳の枠の外で生きる自由人が、虚飾のない真の人間として称揚された。

そして、それに伴って、唐寅・祝允明・徐渭など「狂態」の芸術家や、王錫爵・陳継儒・呉荘など「花痴」を売り物にする風変わりな文人たちが実際に存在した。

こうした時代思潮を反映して、「狂」「痴」の概念がこの時代にもてはやされていたことは、これらの文字を自らの字や号に用いる文人が多くいたことによって傍証される。「狂」や「痴」を名乗るのは、決して自嘲や謙遜ではなく、一種の自己主張であった。

また、当時流行した「小品文」と称する短編の随筆集などを見ることによっても、こうした状況を推察することができる。

以下に、張潮の『幽夢影』から数例を挙げる。

曰痴、曰愚、曰拙、曰狂、皆非好字面、而人毎楽居之。

曰奸、曰黠、曰強、曰侫、反是、而人毎不楽居之、何也。

痴といい、愚といい、拙といい、狂といい、みな字面はよくないが、人はつねに喜んでその境地に身を置こうとする。

奸といい、黠といい、強といい、侫といい、これらは、その反対であるが、人はつねにその境地に身を置こうとしない。なぜだろうか。

情必近於痴而始真、才必兼乎趣而始化。

情は、痴に近くてはじめて本物になり、才は、趣を兼ねてはじめて立派なものになる。

花不可以無蝶、山不可以無泉、石不可以無苔、水不可以無藻、喬木不可以無蘿、人不可以無癖。

花には蝶がなくてはならず、山には泉がなくてはならず、石には苔がなくてはならず、水には藻がなくてはならず、喬木には蘿がなくてはならないように、人には癖がなくてはならない。

「狂」と「痴」は、円満を欠いた人格、常軌を逸した性癖・心態を表すという点では一致しており、文人精神を体現した概念としては相通ずる概念であるが、またその一方で、両者は極めて明瞭な対照性を持っている。

「狂」は、「外」(社会・世俗)へ向かって激しい発散的な性質を持つのに対して、「痴」の方は、「内」(自己の内面)へ向かって鈍く凝集的な性質を持つというように、両者の間には、精神活動の方向性・運動性において顕著な相反性が認められる。

社会性という観点に立てば、「狂」は、社会の規範から意識的に逸脱するものであるから「反社会的」であるのに対して、「痴」は、外の世界に全く関心を示さず、個人の精神世界に閉じこもるのであるから「没社会的」であると言えよう。

さらに、やや乱暴な分け方が許されるならば、「狂」は、「陽」「動的」「男性的」であり、「痴」は、「陰」「静的」「女性的」であるというように、人に与えるイメージに根本的な違いがある。

それゆえ、前者は、主に思想面において、後者は、主に文芸面において、文人精神として表象されやすいと言うことも可能であるかもしれない。

中国の伝統的な精神風土が、陰陽二元論的な対の思想によってバランスを保ってきていることを考え合わせると、「狂」と「痴」の場合においても、両者は、明末清初の文人精神として、同じ基盤に立ち、共通の側面を持ちながらも、また互いに対立・相反もしているという、一種の補完関係にあると考えられる。

なお、『聊斎志異』の中に現れた「狂」について一つ留意すべきことは、そこに描かれている「狂態」は、意識的に「狂」を演じているものではないということである。

伝統的な「狂」の概念の中には、『論語』「微子」篇に登場する楚狂接輿が説くところのように、乱世の風波を避ける「明哲保身」を意図した偽りの「狂」、すなわち「佯狂」というものがある。

こうした「狂」の在り方は、魏晋の阮籍に代表される「竹林の七賢」らが演じた韜晦的な処世術としての「狂態」にも伺い見ることができる。

また、明末清初の一部の文人たちにおける「狂態」についても、明哲保身の意図はなくとも、おそらくポーズとして、あるいは一種の自己主張として意識的に演じている「狂態」である。

ところが、『聊斎志異』の登場人物における「狂態」は、こうした意図的に作られた「狂」ではなく、いわば根っからの「狂」として描かれている。

こうした虚飾のない純粋な「狂」は、現実世界の中で実在の人物には求めにくいものであり、まさにそれがゆえに、読者は作中人物の「狂態」に羨望の念を含んだ共鳴を感じ、心に快哉を叫ぶのである。

おわりに

本稿では、明末清初の「狂」と「痴」を論ずるに当たって、『聊斎志異』を取り上げたが、ほぼ同時代の小説『紅楼夢』においても、主人公の賈宝玉に癲狂的・瘋狂的性格、反社会的志向が認められ、同様の文人精神の投影が伺える。こちらについても、今後、考察を進めていく予定である。

また、「狂」や「痴」という概念は、中国の思想・文学に特有なものではなく、洋の東西を問わず、文人精神として、あるいは、それを表象した文学作品として、世界の思想・文学に普遍的に見られるものである。

例えば、日本文学における「風狂」の精神や「ドンキホーテ」の狂気などと付き合わせて、比較精神史・比較文化史の面から考察することも興味深い試みであるかもしれない。