『聊斎志異』を読む~石マニアの話「石清虚」

石の精神文化

「石清虚」は、清・蒲松齢の『聊斎志異』巻八に収録されている石マニアの話である。

古来、石に関する怪異の記録は数多く、その類型も千差万別である。

石は、民間伝承や文学作品のさまざまな場面に登場し、多くの場合、ある種の霊力を宿した存在として現れる。

小説の世界では、『西遊記』の孫悟空は、花果山山頂の仙石が裂けて生まれ出た石猿であり、『紅楼夢』(別名「石頭記」)の賈宝玉は、天界で女媧の使い残した石が俗界に降りた者という設定になっている。

一方、石は古くから人々の愛玩の対象となってきた。とりわけ唐代以降、士大夫の間で、賞石が一種の文人趣味として盛んになり、著名な文人では、唐代の白居易、宋代の蘇軾、黄庭堅らが、名石・奇石を詩に歌い文に記している。

宋代の書家・米巿は、希代の石マニアとして知られ、「米顛拝石」など、石にまつわる数々の逸話を残している。

また、宋・杜綰の『雲林石譜』、明・林有麟の『素園石譜』など、歴代、石に関する専門書も数多く編まれている。

石を収蔵し賞玩する行為は、単なる嗜好や消遣に止まるものではない。

石の置かれた空間に「象外之象」「景外之景」を見いだし、そこに乾坤を感得し、さらには人と自然が融合して心を通わせる「天人合一」に到達せんとする審美的・哲理的行為であり、極めて芸術性・思想性の強い精神文化を背景としている。

「石清虚」は、こうした石に関わるさまざまな逸話や賞石における伝統的な精神文化を土台とし、さらに、「痴」や「癖」がもてはやされた明末清初の特異な時代思潮を反映させて描かれた興味深い一篇である。

「石清虚」あらすじ

「石清虚」は、不思議な石をめぐって男の身に起こる幾つもの事件を塗り重ねて構成されている。物語の梗概は、以下の通り。

石マニアの邢雲飛が、川で珍しい石を拾った。石にはたくさんの穴が開いており、雨の降る前には、穴に雲が湧き起こる。

権勢家がこの石に目を付け、強奪しようとするが、下僕が誤って石を川に落とし、のちに、石は再び邢に拾われる。

ある日、老人が訪ねてきて、「この石は、代々わが家に伝わる物だから、返して欲しい」と言う。石に刻まれた「清虚天石供」の文字が証拠となって、石は元々老人の物であったことが明らかになるが、老人は、邢の哀願を受け入れ、石を譲り与える。

その際、老人は、邢の寿命を三年縮めることを条件とし、全部で九十二個ある穴のうち三つを指で捻りつぶした。

一年余りして、石は泥棒に盗まれるが、数年後に報国寺で売られているのを邢が見つけ、再び石を取り戻す。

のち、大臣が邢の石を百両の大金で買い上げようと言ってきた。邢がこれを拒むと、大臣は冤罪を捏造して邢を拘禁したので、邢の妻と息子は、保釈金の代わりに、石を大臣に差し出してしまう。それを知った邢は、妻を罵り子を殴り、何度も自殺を図る。

ある夜、石清虚と名乗る者が、邢の夢枕に立ち、一年後の再会を予言する。再会の日、約束した場所に赴くと、果たしてそこに石が売りに出されており、邢はまた石を買い取って持ち帰る。

邢は、八十九歳になると、自ら死に装束を整えた。死去すると、息子は、遺言通り、邢を石と一緒に埋葬した。

半年後、邢の墓が盗賊にあばかれ、石が持ち去られる。盗賊はすぐに捕まったが、取り調べの役人が石を我が物にしようとし、下役が倉庫に納めようと持ち上げると、石は地面に落ちて粉々に砕けてしまう。邢の息子は、石の欠片を拾い集め、再び墓に埋めた。

石を手に入れては奪われ、奪われてはまた取り戻すという繰り返しを最後まで続けることによって、主人公の境遇に大小の波瀾を与えながら、物語は進行する。

邢雲飛の巡り会った石は、愛玩物としての石でない。霊妙な力と自らの意志を持った存在として、邢雲飛と共に物語の主役を担っている。

異類譚としての「石清虚」

作品の冒頭、邢雲飛が石と出会う場面は、次のようにある。

邢雲飛、順天人。好石、見佳石、不靳重直。偶漁於河、有物挂網、沈而取之、則石徑尺、四面玲瓏、峰巒叠秀。

邢雲飛は、順天府の人である。石を好み、よい石を見ると大金を惜しまずに買い入れた。たまたま川で漁をしていて、何かが網に引っ掛かったので、水に潜って拾い上げてみると、直径一尺ほどの石であった。どこから見ても玲瓏として美しく、峰々が打ち重なる見事な山容を呈していた。

『聊斎志異』における人間と異類の出会いには、ある定型が認められる。

人間の男(主に、書生)は、そのものに対する尋常を超えた執着を示し、異類の精は、それに感じて男の前に姿を現し浪漫を展開する。

「黄英」(巻七)の主人公馬子才は、

世好菊、至才尤甚。聞有佳種、必購入之、千里不憚。

代々の菊好きであったが、子才に至っては、また甚だしかった。よい種類があると聞くと、必ず買い求め、千里の道も厭わなかった。

とあるが、邢雲飛の石に対するマニアックな嗜好は、この馬子才の菊に対するそれとよく似ている。

異類の精との出会いは、必然的なものでありながら、表面上は、偶発的なものとして描かれる。

「葛巾」(巻七)では、主人公常大用は、

適以他事如曹。

たまたま別の用事で曹州に赴いた。

とあり、そこで牡丹の精葛巾と巡り会うが、邢雲飛もやはり、漁をして網を張った際に、偶然、石と出会う。

こうした類似点は、「石清虚」が、人間と石とのドラマではありながら、広い意味では、花妖などを扱った異類譚と同じ範疇に属する物語であることを示している。

人間が人間以外のものと関わりを持って浪漫を展開する、という点では、菊花や牡丹の異類譚と基本的に同じ趣向の作品であると言ってよい。

太湖石の宇宙

さて、邢雲飛が手に入れた石の形状に注目してみよう。

石の大きさは、差し渡し一尺余り、その姿は玲瓏として美しく、峰が幾層にも打ち連なって聳え立つかのごとき秀逸な姿をしている。

また、下文に、老人のセリフで、

前後九十二竅。

前後合わせて九十二個の穴が開いている。

とあり、石の表面には、数多くの空洞ができている。

こうした描写から推察すると、この石は太湖石であると特定することができる。『詳註聊斎志異図詠』の挿絵においても、明らかに太湖石として描かれている。

太湖石とは、太湖(江蘇省・浙江省)一帯から産出する石灰質の岩石をいい、明・謝肇淛『五雑俎』地部に、

洞庭西山出太湖石、黒質白理、高逾尋丈、峰巒窟穴、賸有天然之致。

洞庭西山(太湖にある島の名)に太湖石を産出し、黒い岩肌に白いすじが通り、高さは八尺を超える。その形は山の峰々の如くであり、洞窟のような穴があり、自然の風趣に溢れている。

とあるように、連山を象ったような全体の形状と、表面にできた空洞の存在がその魅力とされる。

空洞の形成については、宋・范成大『太湖石志』に、

因波濤激囓而成嵌空。

波に打たれて空洞が生じた。

とあり、長い歳月にわたる波浪の浸食によるものとされる。

明・文震享『長物志』巻三に、

石在水中者爲貴、歳久爲波濤所撃、皆成空石、面面玲瓏。在山上者名旱石、枯而不潤。

石は水中のものがよく、年月を経て波に打たれると穴の開いた石になり、どこから見ても玲瓏として美しい。山上のものは、旱石と呼び、干涸らびて潤沢でない。

とあるように、水中から産するものが珍重される。

水の作用は穴を穿つばかりでなく、粗い岩肌を玉のように滑らかで光沢を帯びたものに変えていく。

こうして、自然の風格を備えた太湖石独特の姿が出来上がるのである。「石清虚」において石が水辺で拾われるのも、こうした太湖石と水、そして波との関わりによるものであろう。

太湖石の形態は「痩」「皺」「漏」「透」の四字によって品評されるのがつねである。

後二者の「漏」は、穴の開いた形状をいい、「透」は、透き通ったような質感をいう。

邢雲飛の拾った石は「四面玲瓏」と形容されている。

「玲瓏」は、元来、玉の清く澄んだ音色を表す擬音語であるが、視覚的にも、玉が透き通るように明るく鮮やかなさまをいう。玉のみならず、珊瑚や太湖石などの冴えた美しさをいうのにも、しばしば用いられる。

作品冒頭に見える石の姿の描写は、こうした太湖石に対する古来の審美観に基づくものである。

太湖石は、古くから宮廷及び官僚や文人の間で好まれた。

唐・白居易の「太湖石」詩に、

嵌空華陽洞 嵌空(かんくう)なり 華陽の洞

重疊匡山岑 重畳(ちょうじょう)す 匡山(きょうざん)の岑(みね)

とあるように、その形状は、打ち重なる山々とその奥に潜む洞窟をイメージさせる。

道教でいう「十大洞天」「三十六小洞天」などの別天地は、洞窟から着想を得たものである。

洞天説の発生に関しては、東晋の頃、太湖一帯で道教の一派が活動していたことから、太湖石の存在が、直接的に発想上のヒントを与えたとされる。

太湖石は、自然景観のミニチュアであること以上に、道教的な宇宙空間を具現するものであり、「中国の士大夫たちは、大きなものは庭に、小さなものは机辺に置くことによって、峨々たる山岳や幽邃な巌穴に思いを馳せるとともに、みずからの日常生活を洞天化しようとした」(三浦国雄「洞庭湖と洞庭山」『中国人のトポス』平凡社)のである。

「石清虚」に登場する石が太湖石であれば、そこには自ずと道教的な世界のイメージの広がりを得ることになる。

作品の中では、石の大きな穴の一つに「清虚天石供」の五文字が刻まれているとあるが、「清虚天」とは、道教の洞天、すなわち仙境の一つを指す。とすれば、この石は、もともとそこに置かれていた飾り物であった、ということになる。

また、穴というもの自体が本来的に持っている神秘的なイメージも、作品に少なからぬ演出効果を与えている。

民間伝承や怪異小説において、穴は、常に別世界への入り口であり、その先に広がるのは、「桃花源記」のような別天地であったり、「枕中記」のような夢幻の王国であったりする。

「石清虚」に登場する石の場合も、ただ綺麗で珍奇な物体として存在するのではなく、そこに多くの空洞が開いていることによって、神秘的な異次元のイメージが醸し出され、一つの小宇宙のような存在として呈示されるのである。

石と雲と雨

さらに、「石清虚」の場合、穴が怪異現象を生じ、それが、この石をより一層特異ならしめている。

石を手に入れた邢雲飛は、紫檀で台座を刻み、机上に飾った。すると、

毎値天欲雨、則孔孔生雲、遙望如塞新絮。

雨が降りそうになると、どの穴からも雲が湧き起こり、遠くから眺めると真っ白い綿を詰めたかのようだった。

というように、天候によって雲を生じるという不思議な現象を起こす。

石は、古来、民間伝承の上で、天候と密接な関係を持つとされる。

「陰陽晴雨石」の話では、陰の石を打つと雨が降り、陽の石を打つと晴れるとされる。

石に水をかけたり、泥を塗ったり、或いは生け贄の血を塗ったりして雨を降らせるというように、石が雨乞いの対象となる話は数多い。

また、雲が水蒸気から成ることを知らない古代人は、雲は山奥の岩石の間や洞窟の中から生成されるものと信じていた。

詩語で岩石を「雲根」というのは、岩や石を雲の生ずる根源とする発想からであり、晋・陶淵明「帰去来兮辞」に、

雲無心以出岫 雲は無心にして以て岫(しゅう)を出で

鳥倦飛而知還 鳥は飛ぶに倦(う)みて還(かえ)るを知る

とあるのも、雲が山中の洞穴から生じるとする信仰に由来する。

石にまつわる伝説や逸話の中でも、毎日、未の刻になると決まって空洞から煙雲のような気を生じるという「未石」の話や、雨が降ろうとすると龍池がしっとり潤うという「宝晋斎研山」の話などは、いずれも雨との関わりの上で、「石清虚」の石とよく似ている。

先に挙げた白居易の「太湖石」詩にも、

未秋已瑟瑟 未だ秋ならざるに 已に瑟瑟(しつしつ)

欲雨先沈沈 雨ふらんと欲して 先ず沈沈(ちんちん)

という詩句が見られ、石と天候の関わりを詠っている。

このように、石(とりわけ穴の開いた石、或いは洞窟)と、雲そして雨とは、民間信仰の上で、一つの線で繋がるものである。

「石清虚」において、雨の前に石の空洞から雲を生じるという怪異現象の描写は、明らかに、こうした伝説や逸話を土台としたものであり、それらを巧みに取り込みながら、作品の雰囲気作りが行われている。

ちなみに、主人公の名前が「邢雲飛」というのも、任意の命名ではない。蘇州の「冠雲峰」や「瑞雲峰」など、天下の名石と謳われる太湖石の多くは、その名称に「雲」の字を含んでいる。

「情」「痴」「癖」

「石清虚」の文学作品としての醍醐味はと言えば、それは、石そのものにあるわけではなく、男と石との間に交わされる「情」にある。

「情」は、明清の小説・戯曲で中心的に取り上げられたテーマであり、『聊斎志異』においても、異性に対する凝り固まった情、すなわち「痴情」や、特定の物に対するマニアックな嗜好、すなわち「癖(へき)」を描いた一群の作品がある。

「石清虚」もこの類の作品であり、「情痴」を描いた「阿宝」(巻二)、「連城」(巻二)、「花痴」を描いた「葛巾」(巻七)、「香玉」(巻八)などと並んで、「石清虚」は「石痴」を描いたものである。

邢雲飛の石に対する異常な執着のさまは、作品の随所に見られるが、その最たるものが、石と生活を共にせんがために、少しも躊躇することなく自分の寿命を三年縮めるというくだりである。正に、石のために生き、石のために死すのである。

このように、ある一つの物事を直線的、盲目的に追い求めるが故に常軌を逸した行動に奔るのは、「痴」の人間に共通して見られる特性である。

『聊斎志異』の中でも、「阿宝」の主人公孫子楚が、惚れた女の戯れを真に受けて斧で指を断ち切ったり、「葛巾」の主人公常大用が、女の調合した毒薬をそれと知りつつあえて飲んでしまったりというように、自らの肉体や生命の犠牲を厭わない。

こうした世俗の目には甚だ愚かしく映る行為の裏に、作者蒲松齢が描こうとしたものは、彼らの一途で正直な性格、世俗の臭味のない純朴な人間像であった。

『聊斎志異』の中にこのような「痴」、或いは「癖」といった性格を持つ男たちが数多く登場するのは、明末清初の時代思潮と無関係ではない。

「痴」も「癖」も、元来は負価の意味の言葉であるが、これらが、諸々の既成の価値観が揺らいだ明末清初の時代思潮の中で、正価の意味を以て積極的に解釈されるようになる。

こうした傾向は、明清の小品文に最も端的に見ることができる。

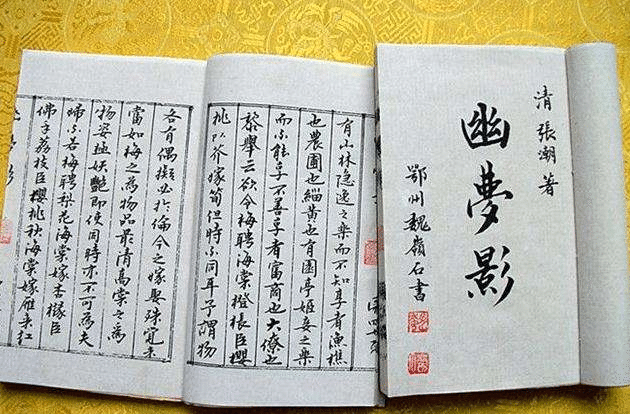

例えば、清・張潮の『幽夢影』に、

情必近於癡而始眞、才必兼趣而始化。

「情」は「痴」に近くてはじめて本物になり、「才」は「趣」を兼ねて始めて立派なものになる。

花不可以無蝶、山不可以無泉、石不可以無苔、水不可以無藻、喬木不可以無蘿、人不可以無癖。

花には蝶がなくてはならず、山には泉がなくてはならず、石には苔がなくてはならず、水には藻がなくてはならず、喬木には蘿がなくてはならないように、人には「癖」がなくてはならない。

というように、「痴」や「癖」を持った人間を肯定的に標榜する価値観を示している。

元来は、惑溺耽迷の愚行、玩物喪志の悪習として否定的に評価される性癖が、『聊斎志異』において純真な人間像として肯定的に描かれるのは、こうした明末清初の時代思潮を経てきているからに他ならない。

そして、「石清虚」では、道士の老人の言葉で、

天下之寶、當與愛惜之人。

天下の至宝は、それを愛惜する者に与えられるべきだ。

とあるように、ただ執着するのではなく、そのものに対する愛惜の情が肝心であるとしている。

そして、但明倫の評語で、

一日傾心、終身不改、所視者、愛之專與不專、惜之至與不至耳。

ひとたび心を傾けたら、生涯改めることがない。そうした態度に示されるのは、愛する情が専一のものであるかどうか、惜しむ情が至上のものであるかどうかだ。

と言うように、愛惜の姿勢にも条件があり、「専」であり「至」であるというように、徹底した最大限の「情」でなければならないとしている。

「米顛拝石」

歴代の文人に「石痴」で知られる者は数多いが、なかでも米芾が名高い。「石清虚」においても、馮鎮巒の評語に、次のように言及されている。

南宮石丈人、具袍笏而拜、想無此品。牛奇章號爲好事、諒亦未嘗見此。

米芾は、礼装して奇石を拝んだというが、こんな代物はなかっただろう。牛僧孺は、好事家と言われるが、これほどのものは見たこともないだろう。

米芾(字は元章)は、礼部員外郎の官職に就いたので米南宮と称し、奇怪な言動が多かったので「米顛」と呼ばれた。

無為軍の長官として赴任した際、役所の巨大な奇石を見て、袍笏(朝廷に出仕する礼装)を身に着けて拝み、「石丈」(石の爺さま)と呼んだという逸話がよく知られる。

「石清虚」の作品自体には、米芾の故事を明白に典故とした字句は見られないが、蒲松齢がこの作品を執筆した際、彼の脳裏に米芾のイメージが存在したであろうことは容易に推察できる。

蒲松齢の編年詩集『聊斎詩集』を見ると、康煕十一年(蒲松齢三十三歳)に「和畢盛鉅石隠園雑詠」と題する十六首連作の五言絶句があり、その第二首「萬笏山」に、次のようにある。

參差衆峰出 参差(しんし)として衆峰出(い)で

萬竅鳴天籟 万竅(ばんきょう) 天籟鳴る

若遇米南宮 若(も)し米南宮に遇わば

僕僕不勝拜 僕僕として拝するに勝(た)えず

また、晩年の康煕四十七年(六十九歳)には、「石丈」と題する七言古詩があり、その末尾の二句は、次のように詠っている。

我具衣冠爲瞻拜 我衣冠を具(そな)えて 為(ため)に瞻拝(せんぱい)し

爽氣入抱痊沈疴 爽気抱(ふところ)に入りて 沈疴(ちんあ)痊(い)ゆ

石隠園は、蒲松齢の郷里に近い畢氏宅の園林の名であり、蒲松齢が館師(秘書兼家庭教師)として、その半生の歳月を過ごした場所である。

蒲松齢は、石隠園に置かれていた石や築山を米芾の逸話にちなんで詠っている。

そして、この蒲松齢が実生活の上で日々目にしていた石こそが、「石清虚」の石のモデルとも考えられるのである。

石を愛した文人たちの中にあって、米芾を特異な存在たらしめているのは、彼の石に対する特異な心情の在り方に他ならない。

上に挙げた馮鎮巒の評語の中で、米芾と並んで登場する唐の牛僧孺(奇章公)もまた石マニアとして知られる。

牛僧孺は、収集した石を大きさによって甲乙丙丁の四種に分け、それぞれを上中下の三等にランク付けをして、石の裏に「牛氏石甲之上」などの文字を刻んだと言われる。

牛僧孺は、宰相としての権勢を恃みに、天下の名石を集めたコレクターであり、おそらく彼にとって、石は、蔵品として所有し観賞する玩物以上のものではなかった。

一方、米芾の場合には、「米顛拝石」の故事が物語るように、石を人として扱い、人に対する時と同じ「情」を以て石に相対している。

この故事には、むろん米芾の性癖を際立たせるための誇張や虚構の要素が少なからず含まれていようが、いずれにしても、このように物が人の賞玩の対象としてあるのではなく、人と物とが同じレベルで向かい合う関係の中からしか、浪漫を展開する話は生まれてこない。

前掲『幽夢影』に、次のようにある。

天下有一人知己、可以不恨。不獨人也、物亦有之。如菊以淵明爲知己、梅以和靖爲知己、竹以子猷爲知己、石以米顚爲知己。

世の中に一人でも自分を理解してくれる者がいれば悔いはない。それは人ばかりでなく、物でもそうなのだ。菊は陶淵明を知己とし、梅は林和靖を知己とし、竹は王子猷を知己とし、石は米芾を知己とした。

歴代、特定の物の嗜好において、心からその物を愛したとされる文人については、人と物は、知己の関係になぞらえられ、そこからさまざまな風趣に富んだ逸話を生んでいる。

蒲松齢は、康煕二十八年(五十歳)の「逃暑石隠園」と題する七言律詩に、次のように詠っている。

石丈猶堪文字友 石丈 猶(なお)文字の友たるに堪(た)え

薇花定結喜歡縁 薇花 定めて喜歓の縁を結べり

石と詩文を交わす友となり、花と前世に縁を結んだ仲となる、というように、蒲松齢は、人と物、人と異類との関係をさらに一歩進めて、同じ舞台で対等の立場に立って「情」を交わし合うさまを詠っている。

こうした物や異類に対する姿勢が、『聊斎志異』の諸篇に色濃く表れており、「石清虚」も、正にその中の典型的な作品の一つなのである。

石の義侠心

「石清虚」に描かれている「情」は、男の側から石に対する一方的なものではない。

老人の言葉に、

此石能自擇主。

この石は、自ら主を選ぶ。

とあるように、石にもまた自らの意志があり、「情」を以て「情」に報いるという物語になっている。

石を略奪した大臣の邸宅では、空洞から雲を生じる霊異現象を起こさないというのは、いわば沈黙による抵抗である。

また、初めに権勢家によって男の元から強奪される場面では、表面上は、「下僕が橋の上で手を滑らせて川に落とした」と書かれているが、これは、下僕の不注意によるものではなく、権勢家の所有物となることを拒む石自身の意志が働いた結果と読まなければいけない。

さらに、末尾の場面で、「盗賊が捕まり、押収された石が、小役人の手から落ちて粉々に砕けた」とあるが、これもやはり石が自ら落ちて砕けた、と解釈しなければならない。故意に自らを粉砕して無価値なものにすることによって、俗物の所有物となることを免れ、再び男の墓に戻り、永遠に生死を共にしようとしたのである。いわば後追い自殺であり、男の「情」に報いるための最後の手段であった。

論讃の「異史氏曰」にも、

至欲以身殉石、亦癡甚矣、而卒之石與人相終始、誰謂石無情哉。

身を以て石に殉じようとするに至っては、執着も甚だしい。しかしついには、石が人と最後まで一緒になったのだから、石に「情」がないなどと誰が言えようか。

とあるように、男の「情」に報いようとした石の「情」を語っている。

そもそも石という物体は、通常の概念では、冷たく、堅く、動かないものであり、「鉄石心腸」「木人石心」などの語が表すように、「情」とは縁のない存在であり、「無情」の象徴である。

そうした本来「情」の通じないはずの物との「交情」を描いている点が、この作品の妙味でもある。

「異史氏曰」は、さらに続けて、次のように語る。

古語云、士爲知己者死、非過也。石猶如此、何況於人。

昔の言葉に「士は己を知る者の為に死す」とあるが、これは、間違いではない。石ですらかくのごときなのだから、ましてや人間においては尚更だ。

「士爲知己者死」は、『史記』「刺客列伝」に見られる豫譲の言葉であるが、「石清虚」では、石の男に対する義侠心を言ったもので、何度強奪されても常に男の元へ戻ろうとし、最後には自ら砕けて墓の中にまで添い遂げたことを指している。

『聊斎志異』の中には、「王六郎」(巻一)、「田七郎」(巻三)、「崔猛」(巻六)など、義侠心を描いた作品が少なくない。

義侠や忠誠は、封建社会における伝統的美徳であるが、しかし、これも、ある意味では、「痴」や「癖」と同様に、世俗の利口者の目から見れば、不器用で融通の利かない愚かな生き方である。そして、正にそれが故に、作者蒲松齢が共感を持って描いた人物像の一つであった。

蒲松齢は、「連城」の「異史氏曰」に、

一笑之知、許之以身。世人或議其癡、彼田横五百人、豈盡愚哉。

一笑してくれただけの知己に一身を捧げてしまう。世の人にはその「痴」なることを云々する者があろうが、かの田横の五百人がどうして尽く愚かであったろうか。

とあるように、斉の田横の五百義士を引き合いに出して、命を惜しまない、一本気で頑なな生き方を誉め讃えている。

石は、その堅さ故に「無情」を象徴すると同時に、わずかも動揺することのない節義や忠烈の心を象徴するものでもある。

白居易「青石」詩に、次のようにある。

義心如石屹不轉 義心 石の如く屹(きつ)として転(まろ)ばず

死節如石確不移 死節 石の如く確として移らず

また、「石友」「石交」などの語は、金石の如く堅固な朋友の情誼についていう。

「石清虚」においても、石が邢雲飛に対して示した義侠心・忠誠心、堅く変わることのない情誼は、こうした石の持つイメージをそのまま反映したものである。

しかしながら、また一方で、人との交情を描くとは言えども、この作品はあくまで石の話であるので、狐妖や花妖の場合のような擬人化の手法は採られていない。

宋・陸游の「閑居自述」に、

花如解笑還多事 花 如(も)し笑うを解せば 還(ま)た事多からん

石不能言最可人 石 言う能(あた)わずして 最も人に可(か)なり

とあるように、石を愛でる人にとって、石の魅力の一つは、物言わぬ存在であることである。

「石清虚」においても、石自らは、語ることなく、動くこともなく、首尾一貫して、石の属性を守る筆法が採られている。

「石清虚」の主題

中国で出版されている選注本・選評本の類における論評を概観すると、「石清虚」は、旧社会における官僚の横暴・卑劣を描いた作品である云々、とする見方が大半である。

この作品では、さまざまな邪悪な力によって、幾度となく、石が邢雲飛のもとから奪われる。

初めは権勢家によって強奪され、次に泥棒の盗難に遭い、そして大臣によって有らぬ罪を着せられ投獄された上で詐取され、最後は、役人の職権濫用で横領される。

劉烈茂氏は、「権勢家は無理やり奪い、盗賊はこっそり奪う。役人は無理やり奪う必要もなければ、こっそり奪う必要もない。手中に権力を握っているから、思うままに無辜の民を陥れることができる。作者は、巧妙に役人と盗賊と権勢家を交錯させて描写し、官はすなわち賊であり、盗賊よりも悪辣な本質を持つことを余すところなく暴露している」(馬振方主編『聊斎志異評賞大成』灕江出版社)と評述している。

「石清虚」を旧社会の暗黒面を暴露する現実批判の作品として捉え、正にそうした批判精神を持った作品であるが故に『聊斎志異』の中の優秀な作品の一つに数えている。

確かに、『聊斎志異』の中には、腐敗した官僚制度や理不尽な科挙制度を風刺した作品が少なくない。いくつかの作品は、それ自体が作品の主題であり、社会の悪弊を告発する意図を持って書かれている。

しかしながら、多くの場合、世の中の醜悪な一面が描かれるのは、実は、それ自体が作品の主たる目的ではなく、むしろ、そうした醜悪なものに染まっていない純真な人間を引き立てるための出汁として、副次的に描かれているに過ぎない。「石清虚」も、そうした作品の一つと考えてよい。

邢雲飛と役人たちとでは、同じ石に対する執着の在り方が、根本的に異なっている。

役人たちの執着は、金銭に対する「貪」や女色に対する「淫」と同質で、「痴」とは似て非なるものであり、蒲松齢は、それを「痴」とは呼ばない。彼らの態度をことさら横暴に卑俗に描くことによって、逆に、邢雲飛の無心で一途なさまをより一層際立たせる効果を与えているのである。

書画や骨董のみならず、名石・奇石は、権力者や好事家が所有欲を抑えきれずに、強奪したり詐取したりという話が、文人の逸事を記した歴代の文献に散見する。

米巿に限ってみても、「漣水軍に任官した際、賞石に夢中で書斎にこもってばかりいると、監察官の楊傑がやってきて叱責し、米巿が愛玩していた石を奪い去った」という話、「友人の薛紹彭が、米巿のお気に入りの硯山を持ち去り、薛のもとへ訪ねていっても見せてもらえず、そこで筆を執って硯山の想像図を画いて自らを慰めた」という話などが伝わっている。

「石清虚」において、石が何度も奪われるという筋立ては、こうした石にまつわる数々の逸話を下敷きとしたものとする見方もできるかもしれない。

いずれにしても、邢雲飛が度重なる災難に遭うのは、その不条理を訴えるところに主眼があるのではない。それは、そうした試練を与えることによって、男の石に対する真摯な情熱を確かめる演出に他ならない。

一つの災難を経るごとに男の執着の度合いがさらに一層上塗りされ、強調された形で読者の前に呈示され、一塊の石に殉じた男の「痴」たる所以が、自ずと浮き彫りにされていく。

その意味では、この物語のプロット全てが「痴」という主題に集約されると言ってよいのである。