「少年老い易く学成り難し」~朱熹の「偶成」とされてきた漢詩

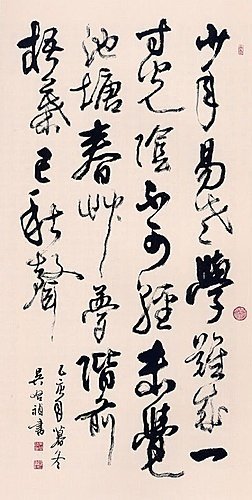

少年易老學難成

一寸光陰不可輕

未覺池塘春草夢

階前梧葉已秋聲

少年(しょうねん) 老(お)い易(やす)く 学(がく) 成(な)り難(がた)し

一寸(いっすん)の光陰(こういん) 軽(かろ)んずべからず

未(いま)だ覚(さ)めず 池塘(ちとう) 春草(しゅんそう)の夢(ゆめ)

階前(かいぜん)の梧葉(ごよう) 已(すで)に秋声(しゅうせい)

「光陰矢の如し」「歳月人を待たず」「時は金なり」・・・

古人は、さまざまな表現を以て、人生に与えられた時間の大切さを説いています。

少年(しょうねん) 老(お)い易(やす)く 学(がく) 成(な)り難(がた)し

一寸(いっすん)の光陰(こういん) 軽(かろ)んずべからず

――若い者も、すぐに年をとってしまい、学問は、なかなか成就しがたい。だから、わずかな時間も、決しておろそかにしてはならない。

未(いま)だ覚(さ)めず 池塘(ちとう) 春草(しゅんそう)の夢(ゆめ)

階前(かいぜん)の梧葉(ごよう) 已(すで)に秋声(しゅうせい)

――池のつつみに生えた春草の上に寝そべって見る夢。その夢からまだ覚めやらないうちに、玄関の石段の前では、もうアオギリの葉が、秋の風に吹かれて寂しげな音を立てている。

うららかな春、心地よい夢をむさぼるうちにも、刻々と時は流れ、気がつけば、もう物悲しい秋の季節が訪れる。

時間は、あっという間に過ぎ去ってしまうから、後悔のないよう、「一寸の光陰」も無駄にせずに、しっかり勉学に励みなさい、という詩意です。

いつまでも先があるように思えた若い頃、その時には、考えもしなかった人生の終着点。それが、おぼろげながらも、前方の視界に入ってくる年齢になると、この詩は、ひしひしとした切実感を以て心に響くものがあります。

さて、この詩は、南宋の学者、朱熹(しゅき)の「偶成(ぐうせい)」と題する詩として、明治時代、日本の漢文教科書に採録され、それ以来、若人に対する教戒の漢詩として愛唱されてきました。

朱熹は、朱子(しゅし)と尊称される南宋の儒学者です。

儒家の経典に独自の解釈を加え、儒教の精神を明らかにし、儒教の体系化を図った朱子学の創始者です。

長い間、この詩は、朱熹の勧学詩とされてきましたが、朱熹の詩文集に、この詩は載っていません。

近年の研究によれば、実は、この詩は朱熹の作品ではなく、我が国の室町時代、五山(ござん)の禅僧による「和製漢詩」であることが明らかになりました。

どの禅僧によるもので、何という詩題であったかについては、諸説あり、いまだ定説を見るに至っていません。

朱子学は、江戸時代に、「官学」(政府公認の学問)として絶大な権威を誇っていました。

また、朱熹は、「謂(い)う勿(な)かれ、今日学ばずとも来日有りと。謂う勿かれ、今年学ばずとも来年有りと」(「勧学文」)という、同じような主旨の言葉を残しています。

明治時代の教科書編纂者が、十分な考証をせずに、この詩を誤って朱熹の作と見なしてしまったのか、あるいは、教育的効果をねらって、故意に朱熹の作と見立てたのか、その辺のいきさつは定かではありません。

いずれにしても、風情のある詩語を列ね、味わい深い趣を醸し出した秀作です。耳の痛い説教をしていながら、少しも説教臭さを感じさせないところに、この詩の妙趣があります。