李白3選

李白

李白(701~762)は、唐代を代表する詩人の一人です。明朗闊達、奔放不羈な生き方、尊大なまでの自負心の強さ、そうした人柄が豪放で痛快な詩風を生んでいます。ダイナミックな躍動感、非凡な着想と斬新な表現を以て自然と人生を歌っています。「詩仙」と呼ばれるように、老荘思想と道教の影響が色濃く窺えます。歌う内容は多岐にわたりますが、主に、酒・月・山河・友情などを題材に取っています。

「月下獨酌」

天宝元年(七四二)、四十二歳の年、李白は玄宗に召されて長安に上ります。都の名士たちと交わる機会を得ますが、貴族でも進士でもなく、傲慢で高邁不遜な性格の李白は周囲から疎まれるようになり、酒を酌み交わす相手もいなくなります。「月下獨酌」と題する四首連作の第一首を読みます。

花閒一壺酒 花間 一壺の酒

獨酌無相親 独り酌みて 相親しむもの無し

擧杯邀明月 杯を挙げて 明月を邀え

對影成三人 影に対して 三人と成る

春の夜、花咲く辺りに酒壺一つポツリと置いて、

たった一人で酒を飲む。親しく酌み交わす友は無し。

杯を高く挙げ、夜空に上る明月を招き寄せた。

そして、わが影と向き合えば、よし、これで三人だ。

月既不解飲 月は既に飲むを解せず

影徒隨我身 影は徒らに我が身に随う

暫伴月將影 暫く月と影とを伴ないて

行樂須及春 行楽 須らく春に及ぶべし

我歌月徘徊 我 歌えば 月 徘徊し

我舞影零亂 我 舞えば 影 零乱す

月はもともと酒を飲めない上に、

影もただ虚しくわしにくっついて動くばかり。

まあ、しばらくは、月と影を相手にして、

春の季節が去らぬうちに、思う存分楽しむとしよう。

わしが歌うと、月は夜空を行ったり来たり。

わしが踊ると、影もいっしょにふらふら乱れ舞う。

醒時同交歡 醒むる時は 同に交歓し

醉後各分散 酔いて後は 各々分散す

永結無情遊 永く無情の遊を結ばんとし

相期邈雲漢 相期す 邈かなる雲漢に

酔いしれるまでは、いっしょに歓びを分かち合おう。

いざ酔いつぶれたら、それぞれ別れて、はい、さようなら。

情を持たないお月様との交遊を永遠に結ばんと願いつつ、

遥か彼方、天の川のほとりでの再会を約束しよう。

✍️

「無情遊」は自然物(ここでは月)との交遊を言います。喜怒哀楽や栄辱得失など人情や世情を交えない俗世の一切を忘れ去った付き合いのことです。李白にとって宮仕えは窮屈で気疲れするものだったのでしょう。最後の二句は、李白が月に向かって、「じゃあ、今度は天の川で飲もうぜ、影も一緒に連れていくからな」と再会の約束をするというものです。いかにも李白らしい非凡な空想が描かれています。豪放かつ飄逸とした風趣が漂い、浪漫派の詩人李白の真骨頂を存分に発揮した名篇です。

「早發白帝城」

天宝十四載(七五五)、安史の乱が勃発し玄宗は蜀に逃れます。李白は永王李璘の幕僚となりますが、永王の軍は新帝粛宗の討伐を受け、李白は投獄されます。のち、夜郎(貴州省)への流罪になりますが、その道中で恩赦に遇います。「早發白帝城」(早に白帝城を発す)は、この時、思いがけず自由の身となって長江を下った際に歌った詩です。

朝辭白帝彩雲閒 朝に辞す 白帝 彩雲の間

千里江陵一日還 千里の江陵 一日にして還る

兩岸猿聲啼不住 両岸の猿声 啼いて住まざるに

輕舟已過萬重山 軽舟 已に過ぐ 万重の山

朝陽に赤く染まった雲がたなびく白帝城に別れを告げ、

遥か千里彼方の江陵まで、一日のうちに帰っていく。

両岸から野猿の鳴き声がどこまでも途絶えることなく続くうちに、

軽快に下る舟は、幾重もの山々の間を一気に通り抜けていった。

✍️

白帝城は今の四川省奉節県の古城、長江三峡の瞿塘峡にありました。江陵は今の湖北省江陵県。唐代は荊州の治が置かれ、白帝城からは千二百里の隔たりがあります。快調なテンポで、臨場感、躍動感に溢れる詩です。舟が三峡の急流を瞬く間に下っていく壮快なシーンと、恩赦に遇って晴れ晴れとした李白の爽快な気分とが見事にマッチしています。

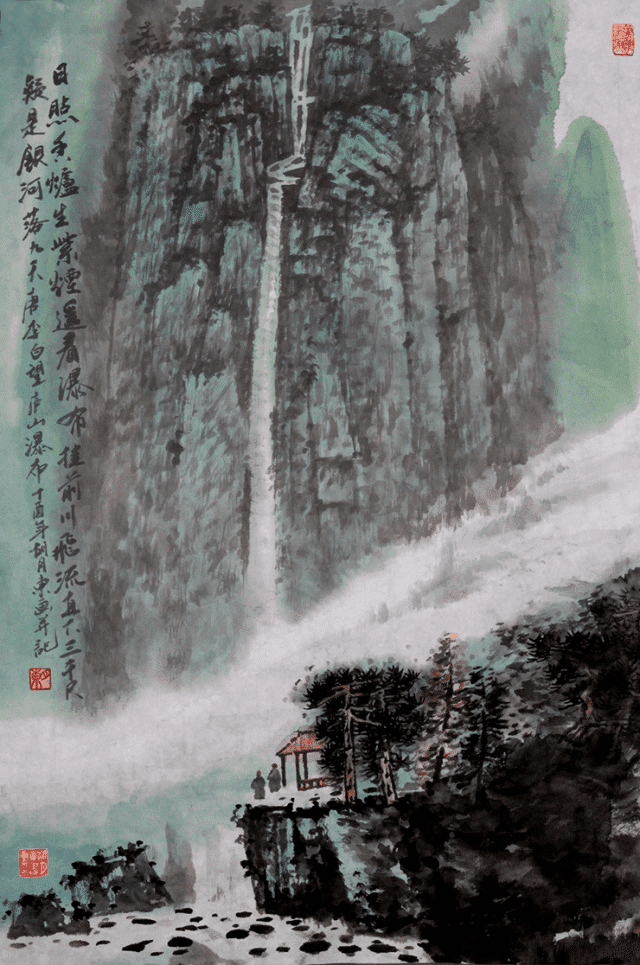

「望廬山瀑布」

「望廬山瀑布」(廬山の瀑布を望む)は、廬山の滝を遠望して詠じた叙景詩です。廬山は今の江西省九江市の南にある山。李白の他、陶淵明・白居易・蘇軾ら数々の詩人とゆかりのある名山です。

日照香爐生紫煙 日は香炉を照らして 紫煙を生ず

遙看瀑布挂前川 遥かに看る 瀑布の前川に挂かるを

飛流直下三千尺 飛流 直下 三千尺

疑是銀河落九天 疑うらくは是れ 銀河の九天より落つるかと

陽光が香炉峰を照らし、紫のもやが立ちのぼっている。

遥か遠くを見やれば、一本の滝が前方の川に掛かっている。

滝の水は、飛ぶようにまっすぐ落ちること三千尺。

あたかも天の川が九重の天から流れ落ちてきたかのようだ。

✍️

李白の詩の魅力の一つは、奇抜で壮大な誇張表現にあります。「三千尺」(約1km)の「三千」も非常に多い数を表す様式化された慣用表現です。「九天」は九層の天の最も高い所、そこから銀河の水がまっすぐ落ちてくるという比喩です。李白が「天」や「銀河」を歌う時は、単に天体としての宇宙を意味するものではなく、天上の仙界というイメージを含ませています。「望廬山瀑布」は、天界の水が地上になだれ落ちて来るという発想で、まさに「詩仙」と称される李白の面目躍如とした作品です。

関連記事