「雪」の漢詩

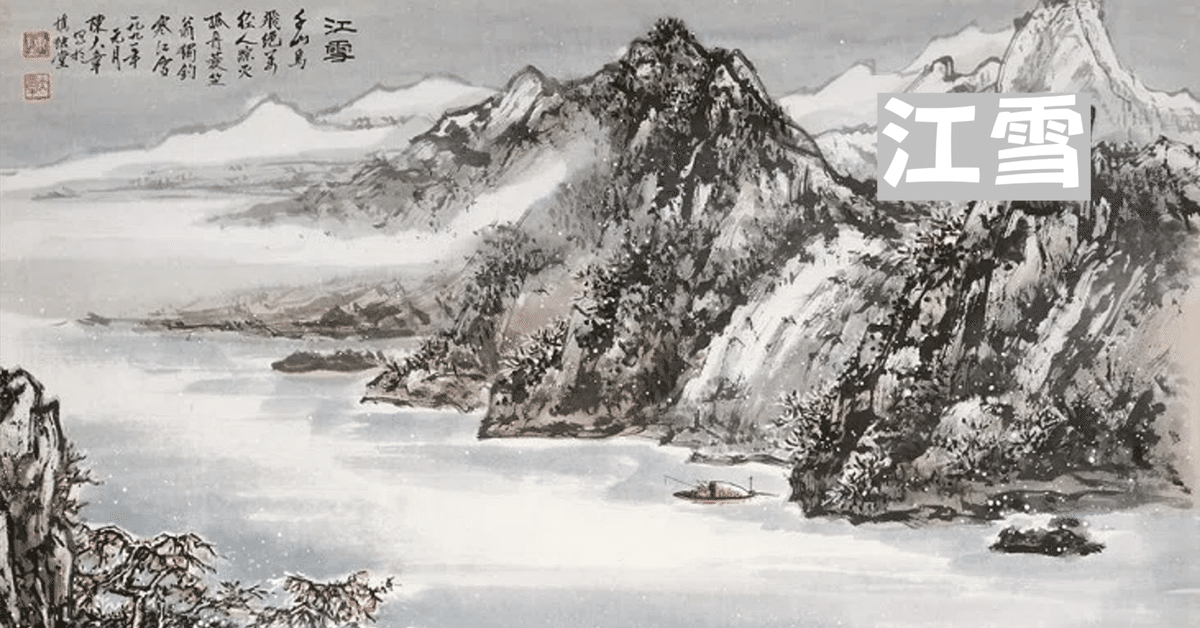

唐の柳宗元に「江雪」という詩があります。

雪の渓谷で独り釣り糸を垂れる老翁の姿を歌った水墨画のような詩です。

「四季を歌う漢詩4選」の中で、冬の漢詩として採り上げました。

詩は次のような五言絶句です。

千山鳥飛絶 千山 鳥飛ぶこと絶え

萬徑人蹤滅 万径 人蹤滅す

孤舟蓑笠翁 孤舟 蓑笠の翁

獨釣寒江雪 独り釣る 寒江の雪に

山という山から鳥の飛ぶ姿は絶え、

道という道から人の足跡が消えている。

ぽつんと一艘の小舟に、蓑と笠を身にまとった老翁が、

ただ独り寒々とした渓谷の雪の中で釣りをしている。

「江雪」は、蕭条たる渓谷の冬景色を歌うばかりでなく、詩人の孤高の精神を歌った味わい深い詩です。

この詩は、修辞面においてもよく練られています。

広漠とした周囲の自然を「千」「萬」の字で表し、その中に小さくぽつりと存在する一人の老翁の姿を「孤」「獨」の字で表すことによって、前半二句の遠景と後半二句の近景とが鮮やかなコントラストを成しています。

また、近体詩では平声で韻を踏むことが圧倒的に多いのですが、この詩は仄声で韻を踏み、その中でも非常に例の少ない入声の押韻になっています。

「入声」は、声門を急にグッと閉じて短くつまる音で、ローマ字の発音表記では、-p, -t, -k と表記されます。

「江雪」は、起句、承句、結句がそれぞれ「絶 zyut」「滅 mit」「雪 syut」の入声で押韻しています。

北方方言では入声音は消滅してしまい、現代中国語の標準語にも入声はありません。

入声音の残っている広東語などの南方方言で「江雪」を朗誦すると、伸びを取り去った淡泊で短い音が、雪に閉ざされた静寂の世界のイメージとうまく合致して、この詩の元来の雰囲気に近くなります。

実際に、雪の日は人の声が通りにくく周囲が静かに感じられます。これには科学的根拠があって、雪が空気の振動を吸収するので、その分遠くまで音が届かなくなるのだそうです。

こうした音響面の効果から考えても、この詩が入声音で押韻しているのは、詩のイメージと合っていて理にかなっています。

柳宗元がこうした科学的知識を持っていたはずはありませんが、詩人の感性でこのような音響効果を経験的に感得していて意識的に入声音を選んだということは十分に考えられるでしょう。

下の動画は、「江雪」を広東語で朗誦したものです。

韻を踏む入声音「絶 」「滅 」「雪 」の短くつまる感じがよくわかります。

関連記事