小学生の漢詩3選

中国の小学校ではたくさんの漢詩を暗唱します。

孟浩然の「春暁」、李白の「静夜思」、杜甫の「春望」など日本でも有名な詩は必ず暗誦のリストに入っています。

ここでは、日本では比較的知名度が低くても中国の小学校では定番の漢詩を3首採り上げます。

「詠鵝」~ガチョウの合唱

唐・駱賓王

鵝 鵝 鵝 鵝 鵝 鵝

曲項向天歌 項を曲げて 天に向かいて歌う

白毛浮緑水 白毛 緑水に浮き

紅掌撥清波 紅掌 清波を撥く

ガア、ガア、ガア、

うなじを曲げて、

お空に向かって大合唱。

白い羽毛、緑の水にぷっかり浮かび、

真っ赤な水かき、さざ波ゆらゆら。

✍️

駱賓王は、唐代初期の著名な詩人です。七歳で詩文を作り、神童の名を馳せたと言われています。「詠鵝」(鵝を詠ず)は、中国の学校では小学一年次で必ず習う唐詩の一つです。節を付けてフレーズを繰り返しながら児童唱歌としても愛唱されています。ここに歌われているのは、中国の農村や都会近郊では今でもごく日常的に見られる風景です。幼い子供が池や川辺で水鳥の群れをみつけた時の喜悦と興奮がそのまま伝わってきます。子供の目線で、純真無垢な童心の世界が生命感と躍動感を以て描かれています。

「憫農」~ひと粒のお米

唐・李紳

鋤禾日当午 禾を鋤いて 日は午に当たる

汗滴禾下土 汗は滴る 禾下の土

誰知盤中飱 誰か知らん 盤中の飱

粒粒皆辛苦 粒粒 皆辛苦なるを

鋤を振り上げると、太陽が真上からじりじりと照りつける。

額を流れる汗が、稲の土にぽたぽたとしたたり落ちる。

いったい誰が知っているだろうか、皿に盛られたご飯は、

ひと粒ひと粒がみな農民の辛苦の結晶だということを。

✍️

李紳は、中唐の詩人です。役人として位は宰相にまで昇りました。五言絶句「憫農」(農を憫む)は、世の不条理を淡々とした筆致で力強く描いた社会詩です。四字成語「粒粒辛苦」の由来になっています。農民に対する憐憫の情を歌った作品ですが、重労働を強いられている庶民の困苦に思いを致すことのない為政者の無情を諷刺したものでもあります。「農民に感謝しよう」「ご飯を粗末にしてはいけない」云々という詩意は、後世この詩が少年少女向けに読まれるようになってからの道徳的、教訓的な解釈です。

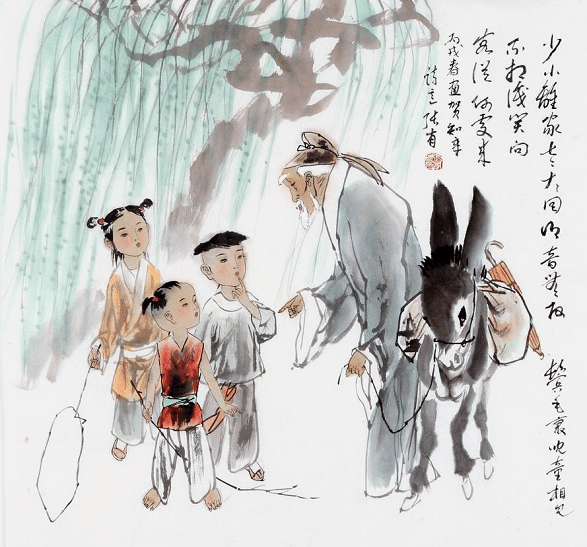

「回鄕偶書」~じいちゃん、どこの人?

唐・賀知章

少小離家老大回 少小にして家を離れ 老大にして回る

鄕音無改鬢毛衰 郷音 改まる無く 鬢毛衰る

兒童相見不相識 児童 相見て相識らず

笑問客從何處來 笑いて問う 客は何れの処より来たるかと

若い時に故郷を離れ、年を取ってから帰ってきた。

郷里のなまりは改まらないまま、髪の毛は白く薄くなった。

子供たちに出会っても、わたしのことを知らないので、

笑いながら問いかける、「じいちゃん、どこから来たの?」

✍️

賀知章は、盛唐の詩人です。玄宗に仕え、朝廷の要職を歴任しました。詩壇の重鎮であり、また著名な書家でもありました。80歳で官を退き、50年ぶりに故郷の紹興(浙江省)に帰りました。「回鄕偶書」(回郷偶書)は、帰郷後に歌われた七言絶句です。郷里のなまりは元のまま、髪はすっかり白くなっています。官界では知らぬ者のいない大人物でありながら、村の子供たちにはよそ者扱いされ、「客」(旅空の人)と呼ばれ、どこの人かと聞かれる始末。懐かしい故郷でのほのぼのとした一コマが描かれています。

関連記事