「玩物喪志」~「狂」「痴」「癖」の文人精神

はじめに

「玩物喪志」は、「物を玩(もてあそ)びて志を喪(うしな)う」と訓ずる。

「物」は、ここでは珍奇なものを指すが、「無用なもの」「無益なもの」という含意がある。

「志」は、中国の伝統的な価値観からすれば、進取の志気をいう。儒家的な経世の思想を抱いた壮志、あるいは、そのための学問を成就させんとする気概を指す。

「玩物喪志」は、眼前の享楽に熱中するあまり、社会的使命や正当な人生の目標を見失うようなことがあってはならぬ、本来為すべきことを為さず、つまらぬことにうつつを抜かしていてはならぬ、という訓戒を込めた貶義の成語である。

中国の精神文化史において、「玩物喪志」の行為・心態が、知識人の間で最も顕著に、特徴的に現れたのが、明朝末期だ。

明末の時代、とりわけ物質文明が爛熟した江南地方の知識人たちの実像を知る上で、「玩物喪志」という概念は、この時代の特異な文人精神を紐解く関鍵となる。

本稿は、「玩物喪志」の心態を、中国古来の「狂」と「痴」の文人精神、なかんずく、明末の「癖」を称揚する思潮の文脈で捉えることを試みるものである。

一 『書経』における「玩物喪志」

「玩物喪志」の語は、最も古くは「玩人喪德、玩物喪志」という対句で、『書経』「旅獒」に見える。

武王が殷の紂王を討つと、異民族の諸国が次々に周王朝に帰順し朝貢するようになる。

西方の旅の国が、獒という大型の犬を貢いだ際、太保の召公が、王を訓導して進言した言葉の中に、次のようにある。

人を玩べば徳を喪い、物を玩べば志を喪う。志は道を以て寧(やす)く、言は道を以て接(まじ)わる。

無益を作(な)して有益を害せざれば、功乃ち成る。異物を貴びて用物を賤しまざれば、民乃ち足る。

ここでは、「玩物」の「物」は、「用物」(実用的な日常の物品)に対する「異物」、すなわち実用に供することを目的としない珍奇な物品を指す。 遠方の国々から献上された服飾・器物・禽獣など、珍しい物に心を奪われ、国政を誤らぬよう諫めた言葉である。

後世、経書関連の著作は言うまでもなく、広く諸々の文章一般において、「玩物喪志」の語は、『書経』の一節をそのまま引用して、あるいはそれを明白に意識して用いられるようになる。

二 宋学における「玩物喪志」

宋代に至ると、『書経』の一節に沿った用い方とはまた別に、新たに特殊な用い方がなされるようになる。

宋学において、「記誦」が真の学問ではないこと、および「作文」が道を害することを説くに当たって、「玩物喪志」の語が用いられている。

『近思録』「爲學」第二十七条に、程顥(字は明道)の言説を記して、

明道先生は、記誦博識を以て玩物喪志と為す。

とある。この条は『程氏遺書』三に見え、その註に、次のようにある。

時に経語を以て録して一冊を作す。鄭轂(ていこく)云う、嘗て顕道先生に見ゆるに云う、某洛中に学びし時より、古人の善行を録し、別に一冊と作す。明道先生之を見て曰く、是れ玩物喪志なり、と。

経書の抜き書きをしたり、古人の善行を抄録して冊子としたりするような行為について、程顥が、それらを「玩物喪志」として一蹴したことを伝えている。

さらに、同じ註の下文には、こう記されている。

謝先生は初め記問を以て学と為し、該博を自負し、明道に対して史書を挙げ篇を成し、一字を遺(のこ)さず。明道曰く、賢(きみ)は却って記し得ること許多、玩物喪志と謂うべし、と。

謝良佐(字は顕道)が、典籍を暗記して問答に備える「記問」を学問となし、博覧強記を自負していたところ、それを程顥に「玩物喪志」としてたしなめられた、という逸話である。

さらに、同じ「爲學」第五十七条に、程頤(号は伊川)が、門人劉安節の問いに答えた言葉として、次のような一節が記されている。

問う、文を作るは道を害するや否や、と。曰く、害するなり。凡そ文を為るに、意を専らにせざれば則ち工(たくみ)ならず、若(も)し意を専らにせば則ち志此に局(かぎ)らる。又安んぞ能く天地と其の大なるを同じうせんや。書に曰く、物を玩べば志を喪う、と。文を為るも亦物を玩ぶなり。

「作文」(詩文の創作)に専心すると、そのことばかりに志が奪われて道を損なう、とするものである。

このように、『近思録』に見える二程の言論において、「記誦」や「作文」が、ややもすれば人の本心を奪い、学問の妨げとなる行為であるとし、これらを「玩物喪志」と呼んで戒めている。

「記誦」や「作文」は、多大な時間と労力、そして集中的な熱意を要する行為であるが、それらは、いわば自己満足、自己顕示の所作であり、本来の志を喪失させかねない有害なものとなり得る、としているのである。

宋代以降、「玩物喪志」という言葉は、この二程の言説を踏襲して用いられるようになる。

「玩物喪志」は、多識博学を恃んだ知識偏重の学問態度を批判し、記問の学を無益で有害なものとして排斥する常套句として定着するようになる。

三 明末の文章における「玩物喪志」

明代末期に至ると、「玩物喪志」は、『書経』に基づく原義や、記問の学を退ける宋学的意義とは別に、知識人の書画骨董の趣味・賞玩についていう言葉として用いられるようになる。

その背景には、この時代、実際に、インテリ層の間で、書画骨董の蒐集や売買が極めて盛んに行われていたことが関わっている。

陸世儀の『思辨録輯要』巻十「修齊類」に、

今人多く骨董を宝愛し、鋪張陳設し、以て玩賞に供す。此れ真に所謂玩物喪志にして、殊に無謂と為す。

とあり、明末の士大夫たちによる器物・骨董に対する嗜好を「無謂」(無意味)として退けている。

しかし、明末の文人の文章においては、必ずしもこのような否定的な見方ばかりではない。

徐有貞の「跋訥菴清玩巻」(『武功集』巻一)は、陳士謙(号は訥菴)の名画コレクションに寄せた跋文である。

玩物喪志なる者有り、玩物得趣なる者有り。夫れ玩物は一なり、而して喪志・得趣の分有り。

故に玩物を善くする者は、物の理を玩ぶ。玩物を善くせざる者は、物の形色を玩ぶ。理を玩ぶ者は、其の心を養う。形色を玩ぶ者は、其の心を蕩(やぶ)る。然らば則ち君子の玩ぶ所、亦必ず謹む所を知れり。

ここでは、「玩物喪志」に対して、「玩物得趣」という語を当てている。「玩物」という行為の結果を、必ずしも志を喪うものとせず、むしろ「趣を得る」ものとなることもあるとしている。

また、凌雲翰の「翰墨清事序」(『柘軒集』巻四)は、同じく書画に関する文章であるが、その中に、次のような一節がある。

其れ翰墨の源や、列女に伝有りて、後人之を図(えが)く。名臣に略有りて、後人之を像(かたど)る。

其れ翰墨の流や、玩物喪志は、古人与(あずか)らず。玩物適情は、亦古人の許す所なり。

とあり、「玩物喪志」に対して、「玩物適情」の語を並べている。

そして、「玩物」が「情に適(かな)う」ものである場合は、古人も良しと認めている所作であるとしている。

さらに、高濓の『遵生八牋』卷十五では、文房器具を論じて、次のようにいう。

高子曰く、文房器具は、玩物の等(たぐい)に非ざるなり、と。古人云う、筆硯精良なるは、人生の一楽なり、と。

文房趣味が、世に言うところの「玩物喪志」では決してなく、人生に喜びをもたらすものであることを語っている。

書画骨董・文房器具など芸術作品や工芸品ばかりではなく、囲碁・博奕のような勝負事や賭け事もまた「玩物喪志」の対象であった。

孫作の「邯鄲枕序」(『滄螺集』巻二)は、次のようにある。

棊博の戯、日を曠(むな)しくし時を過ごし、玩物喪志にして、士大夫が幽閑の楽に非ざるも、而して聖人は廃さず。是の物亦聊か以て意を焉(ここ)に寓するのみ。

「棊博」の戯れ事にも聊かの意を寓する余地があるゆえに、聖人もこれを廃してはいない、としている。「玩物喪志」の行為に、一抹の肯定的意義を与えたものである。

以上の例から見て取れるように、明末の文章において、「玩物」の行為は、必ずしも否定的な結果をもたらすものではない、とされている。

伝統的な価値観に従えば、当然戒められるべきものであるが、時として、それが生活を豊かにしたり、心情を安らかにしたりする、という効用を持つ場合もある、と認められているのである。

このように、従来は貶義であった「玩物喪志」の語に、肯定的意味合いが生じてきたことは、明末の特異な時代思潮と関わりがある。

明末は、商業経済の成長、物質文明の発展に伴って、洗練された都市文化が現出した時代であった。

江南の有閑階級の知識人たちは、趣味の世界に耽溺し、享楽主義的な一種独特の精神文明を生み出した。

そうした爛熟した文化的土壌の中で、「賞玩文化」が育まれていったのである。

屠隆の『考槃餘事』や文震亨の『長物志』は、当時の「賞玩文化」を象徴的に示す書物である。

前者では「書・帖・畫・紙・墨・筆・硯・琴・香・茶・盆玩・魚鶴・山齋・起居器服・文房器具・遊具」の十六項目、後者では「室廬・花木・水石・禽魚・書畫・几榻・器具・衣飾・舟車・位置・蔬果・香茗」の十二項目に分類された諸々の「長物」は、まさしく当時の文人たちが愛玩した対象の一覧である。

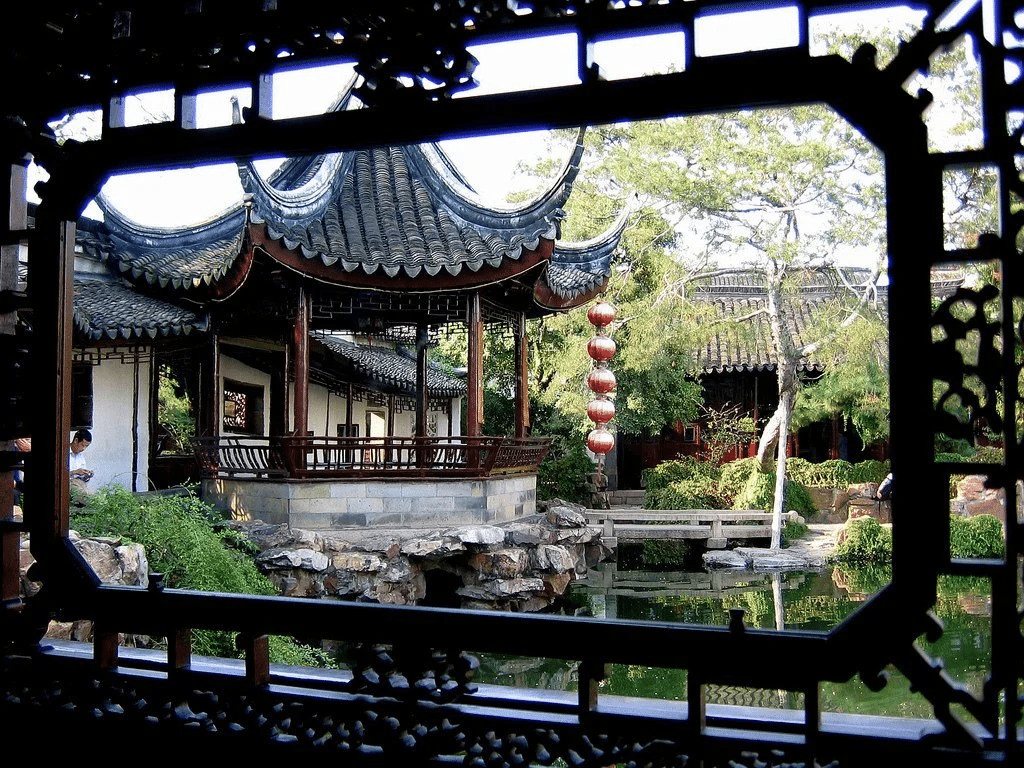

彼らの多くは、蘇州を始めとする江南都市の名門豪族の出身であり、園林の中の邸宅で暮らし、書画骨董の類を大量に収蔵していた。

そうした優雅で清閑な環境の中で、自然と教養人としての風格が培われていったのである。

明末の名高い文人たちにとっては、「玩物喪志」の行為・心態は、もはや恥ずべきことではなく、いわば文人精神を発露する一つの道筋であり、高雅な文人気質を示す一種のステータスシンボルであった。

優美な文物や風趣のある景物を賞玩することは、芸術的感性を磨き、情操を陶冶し、人徳を修養するものと見なされていた。

明末の文人たちは、「玩物喪志」の中に、精神世界を充実させ、日常生活の品位を向上させる、という文化的意義を見出していたのである。

四 「玩物喪志」と「狂」「痴」「癖」

明末の文人精神における「玩物喪志」は、同じ時期にしばしば注目された「癖(へき)」の概念と相通ずる一面がある。

「癖」の原義は、腹部に塊のできる疾病をいうが、派生義として、病的に偏った嗜好をいう。「玩物喪志」の行為・心態が、ある特定のものに凝集的に現れれば、それは「癖」と言い換えることができる。

現代風に言えば、マニア、オタク、フェチ、偏執狂といったものに近い。

「癖」もまた、元来は、貶義の文字であり、伝統的士大夫の道徳において戒められてきた悪しき習性を表す。

ところが、明末に至ると、諸々の伝統的な価値観が顛倒し、個性尊重が唱われた特異な時代環境の中で、「真」を求める人間論の一環として「癖」を称揚する風潮が生まれた。

そうした風潮の中心にいた人物が、袁宏道(字は中郎)である。

袁宏道は、しばしば、その文章の中で「癖」について語り、「癖無き者は人に非ず」とまで言い放って、「癖」を本物の人間の条件とした。

そして、袁宏道より約三十年後に生まれた張岱(字は宗子、石公)は、「玩物喪志」や「癖」、ないしは「癖」と同義の「痴」、さらには「痴」と対照的かつ補完的な関係にある「狂」の問題を考える上で、多くの示唆的な材料を提供してくれる人物である。

「自爲墓誌銘」(『瑯嬛文集』巻四)によれば、張岱は、頗る多趣味の人であった。

少きより紈絝の子弟為りて、極めて繁華を愛す。精舍を好み、美婢を好み、孌童を好み、鮮衣を好み、美食を好み、駿馬を好み、華燈を好み、煙火を好み、梨園を好み、鼓吹を好み、古董を好み、花鳥を好み、兼ぬるに茶淫橘虐、書蠹詩魔を以てす。労碌すること半生、皆夢幻と成れり。

張岱は、裕福な貴族の家系に生まれた典型的な「玩物喪志」型の文人であった。特定の物品や事柄に偏ることなく、ありとあらゆるものを嗜好した、オールマイティな趣味人であった様子を窺わせる。

趣味の範囲が広いばかりでなく、一つ一つの対象いずれにも精通していたようであり、著に『老饕集』があることから、美食家としても知られる。

張岱は、「癖」について、『陶庵夢憶』巻四「祁止祥癖」の冒頭で、次のように直截に述べている。

人は癖無くんば、与(とも)に交わるべからず、其の深情無きを以てなり。

人は疵(きず)無くんば、与に交わるべからず、其の真気無きを以てなり。

「癖無き人には深情無し、疵無き人には真気無し」という、この発言は、袁宏道らによる「癖」の称揚を継承したものであり、明末の思潮を語る上でしばしば引かれる有名な文句である。

また、「五異人傳」(『瑯嬛文集』巻四)では、張岱と同族の風変わりな五人が登場する。

余が家の瑞陽の銭に癖し、髯張の酒に癖し、紫淵の気に癖し、燕客の土木に癖し、伯凝の書史に癖するは、其の一往なる深情、小ならば則ち疵と成り、大ならば則ち癖と成る。

五人は皆伝に意無けれど、而して五人の癖を負うこと此くの若くにして、蓋し亦之を伝せざるを得ざる者なり。

いずれも「癖」を持った奇人変人であり、伝統的道徳観からすれば、甚だ始末の悪い男たちであるが、張岱の目には、こうした欠陥人間たちこそが、伝を記す価値のある人物であったのである。

同じく張岱の小品文「湖心亭看雪」(『陶庵夢憶』巻三)は、西湖で雪見をした際の遭遇を語っている。

亭上に到るに、両人有りて氈(せん)を鋪きて対座し、一童子酒を焼(あたた)め、爐正に沸けり。余を見て大いに驚喜し、曰く、湖中焉(いずく)んぞ更に此くのごとき人有るを得んや、と。余を拉(ひ)きて同に飲む。余強いて三大白を飲みて別る。

其の姓氏を問えば、是れ金陵の人にて、此に客す。船を下るに及び、舟子喃喃として曰く、説(い)う莫かれ相公は癡なりと、更に相公似(よ)り癡なる者有り、と。

末尾の「痴」字に妙趣が込められた秀作である。

冬の寒い夜に、わざわざ舟を浮かべて雪見をするなど、俗人には理解されないことをあえてするのが「痴人」の本領である。

ここでいう「痴」字は、愚かという意味ではなく、文人精神を担う文学的情趣を伴った概念であり、水や月や雪を愛でる風雅な境地を表す。

「痴」も「癖」も、我を忘れて憑かれたように一つのもの、一つの世界にのめりこんでいく心態である。

広く世間一般の社会通念としては、「玩物喪志」や「痴」「癖」という概念が、進取の気概を失い、中庸を欠いた一種の病態という意味で、否定的な価値観を表すものであったことは、明末の時代においても変わりがない。

そうした中で、明末の一部の知識人たちは、これらの概念をあえて肯定的に捉え、諸々の物や事に審美的価値を見出し、その世界に耽溺し陶酔したのである。

「玩物喪志」をマイナスと認めるかプラスと認めるかは、その人が自分を「士大夫」として意識するか「文人」として意識するかによって分かれるところである。

そうした意味では、張岱は、典型的な「文人」であった。

明末の文人精神を「狂」「痴」「癖」の思潮という文脈で捉えようとする際、張岱は枢軸となる人物の一人であり、彼を李贄(号は卓吾)や袁宏道と対比してみると、興味深い図式が浮かび上がる。

李贄と並べてみると、李贄の「狂」と張岱の「痴」という、文人精神における二極性の構図が見えてくる。

そもそも「狂」と「痴」は、共に文人精神を担う概念として通底するものを共有しながらも、その方向性・運動性においては対極的である。

大雑把に言えば、「狂」が、動的、外向的、発散的なのに対して、「痴」は、静的、内向的、凝固的ということになろう。

『陶庵夢憶』全文において、「痴」は18個、「癖」は11個の用例がある。

これに対して、「狂」の用例はわずか1個のみであり、しかも、花火見物に興じる庶民の様子をいうもので、文人精神を表す用例ではない。

洗練された江南の文人にとっては、声高な「狂」という生き方は、野暮であったのかもしれない。

次に、袁宏道と並べてみると、袁宏道は「癖」の理論家、張岱は「癖」の実践者という構図を看取することができる。

袁宏道は、人間論として、個性至上主義の観点から「癖」を唱道した。

しかしながら、「游蘇門山百泉記」(『袁宏道集箋校』巻五十一)では、自分自身の「山水癖」について、次のように語っている。

余は所謂之を知りて嗜む能わず、之を嗜みて極むる能わざる者なり、余は庸人なり。

これを額面通りに受け取れば、袁宏道自身は、「癖」を称揚した人物ではあるが、「癖」を実践した人物ではないということになる。

袁宏道は、「癖」に徹し切れない己を自虐的に「庸人」(凡人)と呼んでいる。

一方、張岱は、「癖」を存分に実践した人間であり、彼の「癖」まみれの暮らしぶりは、『陶庵夢憶』を一読すれば明らかである。

袁宏道は、官吏であったのに対し、張岱は、科挙さえ受けていない在野の文人であった。また、同じ明末でも、両者の間には三十年という時間のずれがある。

こうした経歴の違いや、生きた時代の違いが、少なからず関わっていると思われるが、両者は継承関係にありながらも、「癖」に対する姿勢が根本的に異なっている。

おわりに

「狂」と「痴」について、粗い言い方が許されるならば、「狂」は思想・哲学、「痴」は文学・美学の範疇で扱われる問題としてよいかもしれない。

多くの場合、「狂」は、ある思想的主張を以て伝統や体制に向かって激しい言論を発信する。

一方、「痴」は、体系的、理論的な思想は持たず、閉鎖的な己の精神世界に恍惚として遊び、日常の中に審美的意義を求めようとする。

世俗社会から見れば、いずれも異端的な存在であるが、「狂」が、社会を強く意識した上で、これに抗おうとする意味で「反社会」的であるのに対して、「痴」は、社会の事柄に無頓着で、時として、故意に世俗から距離を置こうとする意味で「没社会」的であると言ってよい。

どちらも時代の産物であるが、一つの時代に、どちらか一方のみが現れるわけではなく、両者は、陰と陽、表と裏のように、補完的な関係にある。

魏晋における「傍若無人」の心態においては、「反俗的な姿勢を示す外向的な精神活動」と「超然とした自己陶酔を表す内向的な精神活動」という、二つの異なる方向性が認められるが、前者は「狂」、後者は「痴」の特性とそれぞれ一致するものである。

明末においても、「狂」と「痴」は、時期的にやや前後するが、ほぼ同時代に、補完的に現れている。

王陽明が「狂」を自任し、李贄ら陽明学左派の思想家たちが「狂」を声高に叫ぶ一方で、張岱に代表される「玩物喪志」型の文人たちは、「痴」に甘んじ、「癖」に埋没し、風雅な文物に囲まれ、恍惚とした陶酔の中で、清閑な日々を享受していたのである。