中国古典インターネット講義【第19回】通俗小説①~『三国志演義』と『水滸伝』

「通俗小説」

中国の古典小説は、文体によって、「文言小説」と「白話小説」の2つに大別されます。

文言小説は、文語体で書かれた小説です。「六朝志怪」「唐代伝奇」『聊斎志異』などがその代表的なものです。

白話小説は、口語体に近い文章で書かれた小説です。「近い」と言うのは、普通の日常会話の口語とは異なるからです。

白話小説の文体は、宋代の都市で行われていた民間演芸の講釈を母胎として発展した文体です。つまり、講釈師の語り口を書き取ったような文章になっています。

白話小説は、主に長篇で、 『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』など、日本人にも馴染みのある作品が多くあります。

「通俗小説」という場合は、一般に、白話小説のことを指します。

「俗講」と「変文」

唐代の寺院では、「俗講」と呼ばれる庶民に対する説教・法話が行われていました。

「俗講」は、仏法を説くばかりではなく、宗教とは直接関係のない歴史故事や民間伝承なども含まれていました。

「俗講」は、聴衆に絵を見せながら語る絵解き(紙芝居)の形式で行われました。その台本を「変文」、絵を「変相図」と言います。

「変文」は、基本的に、韻文と散文、つまり歌と語りを交互に繰り返す構成になっています。

現存する「変文」には、「大目乾連冥間救母変文」「降魔変文」などのように仏典に取材したものの他、「舜子変」「王昭君変文」などのように歴史故事や民間伝承に取材したものもあります。

「説話」と「話本」

宋代に至ると、商工業の目覚ましい発達に伴い、都市空間がより開放的になり、庶民の娯楽の場もできるようになります。

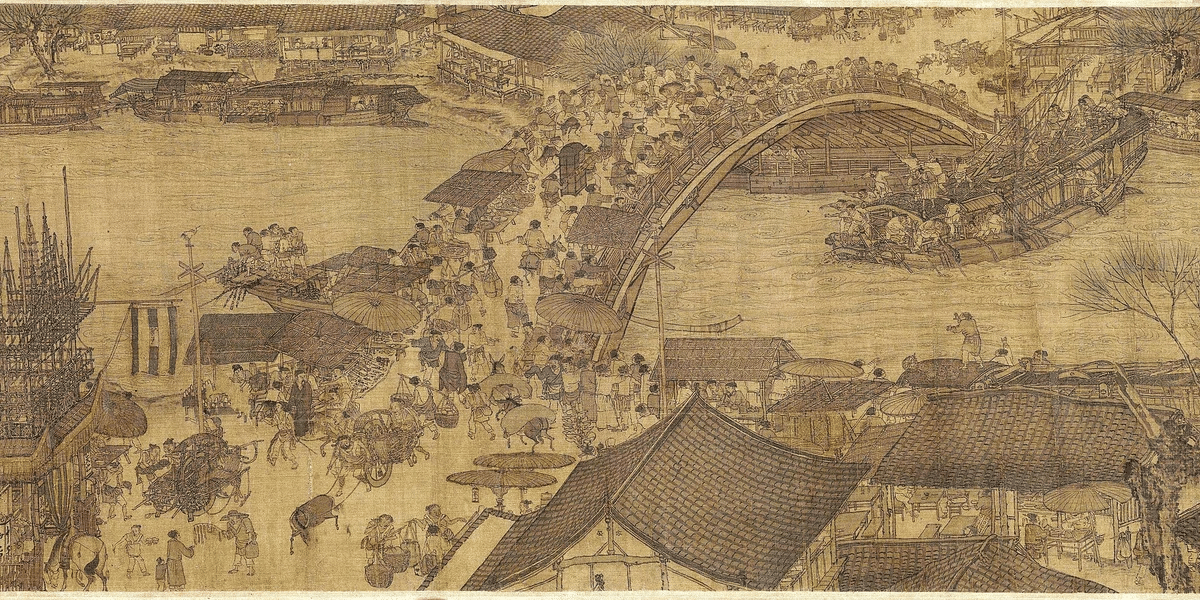

北宋の都汴京(今の開封)や南宋の都臨安(今の杭州)など大都市の繁華街では、「瓦子」と呼ばれる大衆の盛り場が形成されました。

「瓦子」の中には、「勾欄」と呼ばれる芝居小屋(寄席)が設けられ、芝居や曲芸など種々雑多な演芸が行われていて、その中の一つに「説話」と呼ばれる出し物がありました。

「説話」とは、物語を語ること、すなわち講釈であり、内容は、「講史」と呼ばれる歴史語りから、恋愛・怪談・武侠・裁判・仏法に至るまでさまざまでした。

「説話」は、唐代の「俗講」が、宋代の都市空間の開放に伴って、寺院から町中へ飛び出していったものと考えればよいでしょう。

さて、宋から元にかけて、こうした講釈のストーリーを書き記したものが、読み物として出版されるようになります。

そうした書物を「話本」と言い、長編の講史類は「平話」と言います。

「話本」や「平話」の内容は、物語の粗筋のようなものであり、多くは上半分が挿し絵になっています。

「話本」や「平話」は、瓦子で本屋が聴衆に売っていたものとされ、誤字・脱字や意味不明の文章が多く、かなり粗雑な書物ですが、口頭で語られていた物語が文字として記録されて残されるようになったという意味では画期的なものと言えます。

「長編白話小説」

宋・元の「話本」「平話」のいくつかは、次の明代に至って、長編白話小説として完成します。

元末の『三国志平話』は明代に『三国志演義』となり、宋末元初の『大唐三蔵取経詩話』は『西遊記』となっています。

このように、通俗小説は、もともと講釈であったものが文字化され、時を経るにつれてもとの話の上にさまざまな別の話が付加されて成長発展し、明代の文人の筆によって文章が洗練され、聴くための民間芸能から読んで鑑賞するための文学作品へと変貌を遂げました。

これら長編白話小説は「章回小説」と呼ばれ、100回、120回などの章に分けて構成されています。

講釈師の口調を残していて、毎回の末尾を「さて、いったい誰それの運命やいかに。それは次回のお楽しみ」という類の文句で締めくくっています。

例えば、こんな調子です。

「畢竟董卓性命如何,且聽下文分解。」(『三国志演義』第1回)

(さて、董卓の命やいかに、それは次回のお楽しみ。)

「畢竟不知那唐僧師徒怎的出城,且聽下回分解。」(『西遊記』第39回)

(さて、三蔵一行はどうやって城を出たのか、それは次回のお楽しみ。)

文体は、基本的には全篇散文で書かれていますが、所々に韻文(詩)を交えています。

これも講釈の名残です。講釈師は物語を語るばかりではなく、メリハリをつけるために時折詩を織り交ぜて歌ってました。「章回小説」の形式はこれを受け継いでいます。

「四大奇書」

明代には、「四大奇書」と称される四つの「章回小説」の傑作、『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』が生まれました。

『三国志演義』は、魏・呉・蜀の三国興亡の歴史物語です。曹操・劉備・孫権・諸葛亮・関羽・周瑜ら個性豊かな英雄たちの智謀と武勇の数々を虚実入り混ぜて克明に語り伝えています。

『水滸伝』は、北宋末、腐敗した官僚政治の下、梁山泊へ集結していく豪傑たちの痛快な武勇伝とその悲劇的末路を描いています。

『西遊記』は、三蔵法師の西天取経にお供する孫悟空が次々と妖怪を打ち倒す奇想天外、波瀾万丈の冒険活劇です。

『金瓶梅』は、好色一代男西門慶とその妻妾たちとの愛欲を軸に当時の世態人情を活写した異色の小説です。

『三国志演義』

『三国志演義』の成立

『三国志』

三国時代は、西暦3世紀頃、魏・呉・蜀の三国が鼎立して覇を競った時代を言います。

この時代の物語を漠然と「三国志」と呼んでいますが、『三国志』は史書、『三国志演義』は小説です。

西晋の陳寿が撰した『三国志』は、「正史」、つまり国家公認の正統な歴史書の一つに数えられています。

『全相三国志平話』

三国の英雄豪傑の物語は、古くから民間で伝承されていました。前述のように、宋代の都市の盛り場では講釈が行われていて、その中で「説三分」と呼ばれる三国志語りが講釈師によって語られていました。

元代には、その講釈のダイジェストが劇画風の書物となって、上図下文の『全相三国志平話』が刊行されました。

元代の雑劇

一方、元代の「雑劇」(古典演劇)では、「三国志」の物語を演じた「三国劇」が人気を博していました。

「三国志」全体を演じるのではなく、有名な一場面を切り取って演じていました。

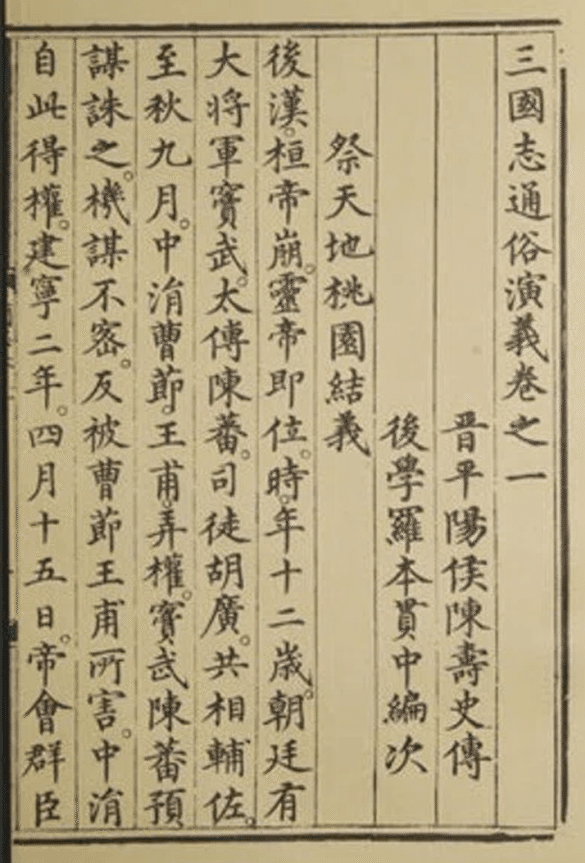

『三国志演義』

のち、元末明初に至り、羅貫中が『三国志』『資治通鑑』などの史書に基づいて、『全相三国志平話』に修正・潤色を加え、さらに雑劇や民間伝承なども取り込んで、三国物語の集大成として、長編白話小説『三国志通俗演義』(『三国志演義』『三国演義』と略称)を書き上げました。

『三国志演義』は、後漢の黄巾の乱(184)から晋による統一(280)まで、約100年間の三国興亡の歴史物語です。

読者をワクワクドキドキさせる数々の見せ場と共に、英雄豪傑の智謀と武勇のせめぎ合いを克明に描いています。

『三国志演義』のあらすじ

[後漢末の動乱]

後漢末、朝廷で外戚と宦官が跋扈する中、「黄巾の乱」が勃発する。漢王室の末裔を名乗る劉備は、関羽・張飛らと義兄弟の契りを結び、黄巾賊討伐の義勇軍を結成する。霊帝が崩御すると、軍閥の董卓が混乱に乗じて入城し、政権を掌握して専横を振るう。袁紹・曹操らが挙兵して董卓討伐の連合軍を起こし、孫堅・劉備らもこれに加わる。董卓は洛陽から長安へ逃れるが、美女貂蟬を使った王允の策に掛かって養子の呂布の手で殺害される。一方、結束を欠いた連合軍は瓦解し、いよいよ群雄割拠の乱世を迎える。

[曹操の台頭]

曹操は黄巾賊の残党を鎮圧して軍事的基盤を築く。根拠地の許に献帝を迎え入れ、天下に号令する大義名分を得る。帝位を僭称した袁術を破り、徐州を占拠していた呂布を斬り、「官渡の戦い」で最大勢力の袁紹に勝利して中原に覇を唱える。一方、曹操の麾下にいた劉備は反旗を翻すが、曹操に追撃され、妻子と関羽を生け捕りにされて袁紹の下に身を寄せる。袁紹が倉亭でまたも曹操に敗れると劉備は再び曹操に追われ、荊州の劉表を頼る。その頃、江東では、戦死した父孫堅の跡を継いだ孫策が暗殺され、弟の孫権が後継者となる。

[三顧の礼]

劉備は荊州の新野で再起に備える中、徐庶を通じて諸葛孔明の名声を知り、「三顧の礼」を尽くして軍師に迎え入れる。孔明は、「天の時を得て北(中原)を占める曹操、地の利に拠って南(江東)を占める孫権に対して、劉備は人の和を以て西(蜀)を占めて天下三分を成した上で、まず孫権と結び、変事を待って曹操を討って漢室を再興する」という遠大な計を献じる。曹操が南征を開始すると、急死した劉表の跡を継いだ劉琮は戦わずして降伏してしまう。劉備は多くの民を抱えて撤退するが、当陽で曹操軍に追いつかれ、大敗を喫して江夏へ落ち延びる。

[赤壁の戦い]

江東では、孫権配下の魯粛が特使として劉備のもとを訪れ、これを受けて、劉備は孔明を江東に派遣して孫権との同盟を図る。曹操が大軍を率いて南下すると、張昭ら江東の群臣は降伏を唱えるが、孔明が巧みな弁舌で孫権や武将周瑜を動かし、抗戦の決意をさせる。周瑜を大都督とする数万の孫権軍は、八十余万の曹操軍と赤壁にて対峙する。周瑜は火攻めを画策し、黄蓋と共に「苦肉の計」で敵を欺き、龐統の「連環の計」で曹操軍の船団を鎖で繋ぎ合わさせる。最後に、孔明が七星壇を築いて祈禱し、冬のさなかに東南の風を吹かせ、投降を装って接近した黄蓋の船団が一斉に火を放つと、曹操軍は忽ち炎に包まれる。華容道まで敗走した曹操の前に関羽が立ちはだかるが、関羽は昔受けた恩義のゆえに曹操を見逃す。曹操の天下取りの野望は頓挫し、いよいよ三国争覇の時代に突入する。

[三国鼎立]

劉備は孔明の策により荊州南部の支配権を得、その後、劉璋に代わって益州の長官となり、蜀の地を手に入れる。しかし、荊州の返還を要求する孫権との間で領有権を巡る争いが起こる。一方、曹操は魏公となり、皇后を弑して娘を皇后に立てるなど横暴を極め、魏王の位に上る。曹操から漢中を奪取した劉備も、漢の正統を守るべく漢中王となる。その数ヶ月後、荊州の守護を任されていた関羽が、魏と呉の挟撃で捕らえられ、孫権に斬られる。関羽の首を送られた曹操は、関羽の亡霊に取り憑かれて病死する。曹操の死後、曹丕が献帝に退位を迫り、禅譲を受けて帝位に即いて魏を建国する。翌年、劉備も帝位に即いて蜀を建国し、孔明を丞相に任命する。劉備が関羽を斬った孫権を討つ報復戦の準備をする中、張飛が部下に殺害される。二人の義兄弟を失った劉備は大軍を率いて出陣するが、夷陵で呉軍の陸遜の前に惨敗する。白帝城に逃れた劉備は病床に伏し、孔明に後事を託して亡くなる。

[孔明の北伐]

諸葛孔明は、先主劉備の遺志を継いで蜀を支える。魏を討つに当たり、まず南征を挙行し、南蛮王猛獲を七度生け捕り七度放して心服させる。そして、後主劉禅に「出師の表」を奉って北伐を開始する。祁山へ兵を進め、一時は優勢を保つが、街亭で魏軍と対戦中、孔明の指示に背いて山上に布陣した馬謖の失策によって後退する。その後何度も兵を北に進めるが、五丈原で司馬懿と持久戦を展開する中、精根尽きて病死する。この間、江東では孫権が帝位につき、呉を建国する。その後、魏では司馬懿がクーデターを起こし、司馬氏が実権を握る。孔明亡き後の蜀は衰退の一途をたどり、ついに魏に降伏して滅びる。のち、司馬氏が魏の曹氏から禅譲を受けて晋を建国し、ここに魏が滅びる。最後まで残った呉も、やがて晋に降伏して滅び、ついに三国鼎立の時代に終止符が打たれ、天下は晋によって統一される。

歴史と小説

前述のように、「三国志」には、歴史としての「三国志」と小説としての「三国志」があります。前者は陳寿の正史『三国志』、後者は羅貫中の長編小説『三国志演義』です。

正史『三国志』は、歴史書であるから書かれていることが史実であるかと言えば、決してそうではありません。中国の歴史書には、伝説や作り話の類が少なからず含まれています。

しかも、正史は、ある王朝の史官がその一つ前の王朝の歴史を綴るわけですから、歴史的事実は現王朝の都合でいかようにも歪曲されてしまいます。

そもそも正史の「正」は、正統、つまり国家公認という意味であって、正しいという意味ではありません。

『三国志演義』は、歴史小説である以上、基本的には史実に基づいていますが、物語の多くは虚構です。清の章学誠は、「七分の実事、三分の虚構」(史実が七割、フィクションが三割)と述べています。

『三国志演義』は、虚構の部分こそが精彩を放っていて、読み物として面白いところです。

数々の山場の多くが、歴史書では簡略に記されていますが、『三国志演義』では、虚構をふんだんに取り混ぜて長々と語っています。

例えば、「三顧の礼」は、『三国志』「蜀書・諸葛亮伝」では、「凡三往乃見」(凡そ三たび往きて乃ち見る)とあり、僅か5文字です。『三国志演義』は、この場面を最大限に引き伸ばし、劉備が関羽と張飛を従え、礼を尽くして孔明の廬を何度も訪ねて軍師としての出仕を請うさまを描いています。訪ねても留守だったり、人違いだったり、やっと会えたら昼寝をしていて関羽と張飛が腹を立てたりというように、いくつもの虚構を盛り込んで延々と語り、真打ち登場前の緊張感を盛り上げています。

正統王朝の議論

正史『三国志』は、著者の陳寿が晋の武帝(司馬炎)の臣であり、司馬氏は魏の曹氏から禅譲を受けているので、当然のことながら、魏を正統の王朝としています。

ところが、その後、三国のどの王朝を正統と見なすかという問題が知識人の間でしばしば議論されるようになります。

東晋・習鑿歯の『漢晋春秋』では蜀を正統と見なし、この見解が南朝の各王朝に受け継がれますが、唐代から北宋においては、再び魏を正統とする説が優勢となります。

南宋に至ると、朱熹が『資治通鑑綱目』で蜀を正統とし、以後、朱子学の権威に伴って、これが再び主流となって明代にまで及びます。

明代に成立した『三国志演義』は、蜀の劉備を漢王室の正統な後継者とする見方で物語が描かれています。

善玉と悪玉

曹操は、三国魏の実質上の創始者ですが、正式に魏王朝を建てたのは、献帝から禅譲を受けた息子の曹丕です。曹操は後漢の丞相であり、死後、魏の太祖武帝として追尊されています。

曹操は、政治・軍事に並はずれた天分を持った宰相であり将軍であり、また後漢の建安文学を代表する詩人でもあり、正史『三国志』では、曹操のことを「非常の人、超世の傑」(並はずれた人物、時代を超えた英傑)と讃えています。

ところが、『三国志演義』では、曹操は専ら「悪玉」というイメージが強く、英雄から一転して、「奸雄」「国賊」などと呼ばれています。

『三国志演義』では、蜀の劉備を漢王室の正統な後継者として描いているので、必然的に曹操が敵役に回ることになるのです。

劉備 = 漢王朝の後継者 (仁徳慈悲の君主)= 善玉

曹操 = 漢王朝の簒奪者 (悪逆非道の国賊)= 悪玉

という図式です。

実は、宋代の講釈において、曹操はすでに悪玉でした。蘇軾の『東坡志林』に、町の子供たちが講釈を聴く様子が次のように記されています。

三国の事を説るに至りて、劉玄徳の敗るるを聞かば、顰蹙して涕を出す者有り、曹操の敗るるを聞かば、即ち喜びて快を唱す。

(講釈師が三国興亡のことを語ると、聴衆は、劉備が負けると眉をしかめて涙を流し、曹操が負けると喜んで喝采する。)

『三国志演義』は、こうした講釈や芝居などの大衆演芸を母胎とするため、人物に対する好悪には、判官贔屓の民衆心理が多分に働いています。

「強い奴は悪い奴」「正義は弱い者の味方」という民衆心理の中で、

劉備 = 弱い = 良い人 →「応援してあげたい」

曹操 = 強い = 悪い奴 →「懲らしめてやりたい」

という図式になるのです。

また、別の観点から、曹操が悪役になったもう一つの理由は、曹操が宦官の家系であり、出自が卑しいとされるからです。

さらにもう一つの理由は、臣下でありながら漢王朝を奪い取った者であるということです。歴史学上の評価として、曹操が簒奪者であるか否かは容易に論じることはできませんが、少なくとも『三国志演義』の語り口は、そういうイメージを与えています。

孔明の独壇場

諸葛孔明は、劉備の軍師となり「天下三分の計」を授け、蜀の建国後、丞相となります。智謀に長け、兵法を熟知し、大局を見通し、冷静沈着に指揮を執り、劣勢の蜀を支え続けました。劉備に対する忠節を貫き通した才徳兼備の英雄です。

呉の群儒との舌戦に始まり、「草船借箭」「苦肉の計」を経て、七星壇で東南の風を呼ぶまで、「赤壁の戦い」の前哨戦での策謀のぶつかり合いは、孔明の独壇場になっています。

超人的な活躍をする孔明ですが、『三国志演義』では第37回(全120回)に至ってようやく登場します。

孔明の登場後は、曹操・孫権・劉備・周瑜らを含めて、すべての主要な人物が、孔明の引き立て役に回ってしまいます。孔明は、いかなる策略も心理もすべて見抜いてしまい、つねに相手よりも一枚上手です。

周瑜に至っては、天を仰いで「既生瑜、何生亮」(天はこの周瑜を地上に生みながら何故諸葛亮をも生んだのだ)と恨み言を吐いて憤死してしまいます。孔明の登場によって、周瑜は「若大将」という英雄の座から「道化役」に引きずり下ろされてしまっています。

ここから先は

¥ 300

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?