「人は癖無かるべからず」~袁宏道評『癖顛小史』に見る明末の人間論

一 「癖」について

(一)「癖」の字義

「癖(へき)」字は、字書『玉篇』に「癖、食不消、留肚中也」とあり、『廣韻』『集韻』ではいずれも「癖、腹病」とある。食物が消化せず、腹中に溜まる疾病の一種をいう。

医書類では、例えば、隋・巢元方撰『巢氏諸病源候總論』巻二十、「癖病諸候」(凡十一論)の第一論「癖候」の項に、

三焦痞隔(ひかく)すれば、則ち腸胃宣行すること能わず。因りて水漿を飲むこと過多にして、便ち停滞して散ぜざらしめ、更に寒気に遇い、積聚して癖を成す。癖は、僻側して両脇の間に在り、時有りて痛むを謂うは是なり。

とある。「三焦」(腹部の総称)が「痞隔」(塊ができて詰まること)して胃腸の流れが滞ったうえに寒気を受けて次第に凝固する状態を「癖」といい、左右の脇腹に偏って生じ、時として痛みを伴う症状であるとしている。

派生義として、「癖」は病的に偏った嗜好の意味を持つ。『字彙』『正字通』にいずれも「嗜好之病」とある。また、『辭海』に「積久成習的嗜好」、白川静『字訓』に「偏執の疾を癖という」などとあるように、ある特定の嗜好物に対する異常な執着や、一つの物事に対するマニアックな習慣的性癖をいう。

「癖」は、「痴」と字義が一部重なる。「痴」字は、『説文解字』に「不慧也」とあり、原義は、慧くないこと、精神の働きが足りないことをいう。

ここから派生して、一つのことに心を奪われ、愚かしいほどそれにのめり込むという意味で用いられるが、のめり込みの対象によっては「癖」と言い換えてもほぼ同義である。

例えば、「花痴」や「石痴」は、花や石に心を奪われ、これらにのめり込むことを言うものであり、それぞれ花や石に対する「癖」と言える。

なお、「癖」は「僻」(偏る意)に通ずる。『説文解字詁林』に「癖僻、聲同義近、經文假僻爲癖、古字也」とあるように、「僻」と「癖」は発音が同じで意味も類似するため、仏典では「癖」を「僻」に作る。詩詞においても、しばしば「僻」字を以て代用している。

(二)「癖」の用例

詩語としては、『全唐詩』に計70個の「癖」字の用例が見られる。

ほとんどが中唐以降のもので、「詩癖」「書癖」「酒癖」が大半を占める。いま、白居易の詩からいくつか例を挙げると、「山中獨吟」詩に、

人各有一癖 人各々一癖有り

我癖在章句 我が癖は章句に在り

萬緣皆已消 万縁 皆已に消ゆるも

此病獨未去 此の病 独り未だ去らず

とあり、詩人が生涯詩文に強い執着を以て打ち込む心境を詠じている。

また、「四十五」と題する詩は、

行年四十五 行年 四十五

兩鬢半蒼蒼 両鬢 半ば蒼蒼たり

清瘦詩成癖 清瘦 詩は癖を成し

粗豪酒放狂 粗豪 酒は狂を放つ

とあり、「詩癖」と「酒狂」を対偶にして歌っている。

一方、「喜裴濤使君攜詩見訪、醉中戲贈」と題する詩では、

忽聞扣戸醉吟聲 忽ち聞く 戸を扣(たた)き酔吟せし声

不覺停杯倒屣迎 覚えず 杯を停め屣(くつ)を倒(さかしま)にして迎う

共放詩狂同酒癖 共に詩狂を放ち 酒癖を同じうす

與君別是一親情 君と別に是れ一親情

とあり、ここでは文字を入れ換えて「詩狂」と「酒癖」を並べて歌っている。詩酒の興趣は、このようにしばしば「狂」や「癖」の心態と結びつけて表される。

宋・孫奕『示兒編』巻十七の「雜記・癖」は、「癖」について次のように述べる。

性癖の同じからざるは人面の如し。阮籍(げんせき)は酒癖有り、陸羽(りくう)は茶癖有り、和嶠(わきょう)は銭癖有り、王済(おうさい)は馬癖有り、李憕(りちょう)は地癖有り、杜牧(とぼく)は睡癖有り、王福畤(おうふくじ)は誉児癖有り、蔡師魯(さいしろ)は勇癖有り、張遼(ちょうりょう)は勇鋭を養うこと癖と成るも、皆貴ぶに足らざる者なり。

惟だ杜預(どよ)は左傳癖有り、簡文帝は詩癖有り、楊欽(ようきん)は文癖有り、白楽天(はくらくてん)は「我が癖は章句に在り」と云い、杜子美(としび)は「人と為り性癖にして佳句に耽(ふけ)る」と云い、李建中(りけんちゅう)は「我亦生来書癖有り」と云うは、今に至るも之を称えり。

ここでは歴代のさまざまな「癖」を列挙し、「癖」にも自ずと上下のランクがあることを示している。

「傳癖」「詩癖」「文癖」「書癖」など、称揚すべき「癖」の種類は、詩文・学問など伝統的士大夫の営みを対象とするものに限定されているが、それらはちょうど『全唐詩』において詩語として多用されている「癖」の種類と一致している。

二 袁宏道と「癖」

(一)「人は癖無かるべからず」

「癖」はやまいだれの文字であり、元来決して字面の良いものではない。伝統的士大夫の道徳観念からすれば、詩文・学問を対象とする場合を除いて、特定の「もの」や「こと」に対して異常な執着を示す嗜好や趣味は、玩物喪志の悪しき習性として戒められるべきものとされてきた。

「癖」は、精神的バランスを欠いた好ましくない心態であるとされた。それは、中心をずれて極端であること、適度を越えて過激であることを中庸の精神に悖る偏向として否定的にとらえる儒家の価値観によるところが大きい。

中国の精神史を語る際にしばしば説かれるように、明朝末期は極めて特異な時代であり、諸々の価値観が正から負へ、負から正へと顛倒された時代であった。

この時代に「狂」や「痴」がことさらもてはやされたのは、これらの文字が元々貶義のものであったからにほかならない。その事情は「癖」においても同様であった。

明末の呉従先の小品文『小窗自紀』に、次のような一節がある。

生平売り尽くさざるは是れ痴、生平医(いや)し尽くさざるは是れ癖。湯太史(とうたいし)云う、「人は痴無かるべからず」と。袁石公(えんせきこう)云う、「人は癖無かるべからず」と。則ち痴は正に売るを必(もち)いず、癖は正に医すを必いず。

ここでは、「情痴」を主題とした戯曲『牡丹亭還魂記』の作者湯顕祖と並べて、その詩文の中でしばしば「癖」に言及した袁宏道をこの時代の「癖」の主唱者として掲げている。

袁宏道(1568~1610)、字は中郎、号は石公。兄の宗道、弟の中道と共に公安派の詩人として名高い。三兄弟は陽明学左派の李卓吾に師事し、とりわけその「童心説」は、袁宏道の文学観に大きな影響を与えている。

当時の詩壇では、王世貞・李攀龍ら古文辞派が一世を風靡し、盛唐詩のみを重んずる極端な擬古主義が行われていた。袁宏道はこれに異を唱え、詩文は本来真情を率直に発露すべきであるとする「性霊説」を提唱した。

明代後期の思想・文学界において、「狂」を標榜し「狂士」を自任した人物が王陽明であり、「情痴」を唯美的な文学作品に昇華させた人物が湯顕祖であるとすれば、「癖」なき者は人に非ずとまで言い放って「癖」を人間論の核心に据えた人物が袁宏道であった。

袁宏道は『瓶史』(『袁宏道集箋校』巻二十四)の「好事」の章で、歴代の著名な「癖」を列挙して次のように述べる。

嵆康(けいこう)の鍛、武子(ぶし)の馬、陸羽(りくう)の茶、米顛(べいてん)の石、倪雲林(げいうんりん)の潔、皆癖を以て其の磊塊儁逸(らいかいしゅんいつ)の気を寄する者なり。

余世上の語言に味無く、面目憎むべき人を観るに、皆癖無きの人のみ。

嵆康の鍛冶、王済の馬、陸羽の茶、米芾の石、倪瓚の潔癖など、世に知られた「癖」はみなその「磊塊儁逸」(非凡で偉大)の気を寄せたものであり、「癖」のない人間は、話はつまらなく面も憎たらしいという。

続いて、「花痴」の特異な心態を記して次のようにいう。

若(も)し真に癖する所有らば、将(まさ)に沈湎酣溺(ちんめんかんでき)し、性命死生以て之(おもむ)かんとす。何ぞ銭奴宦賈(せんどかんか)の事に及ぶ暇(いとま)あらんや。

古(いにしえ)の花癖を負う者、人の一の異花を談ずるを聞かば、深谷峻嶺と雖も、蹶躄(けつへき)を憚らずして之に従う。濃寒盛暑、皮膚は皴鱗(しゅんりん)、汗垢は泥の如くに至るも、皆知らざる所なり。

ここには、花のために生命を損なうことすら厭わないのめり込みのさまが描かれている。「花痴」を一途で純真な人間のあり方として称揚した文章である。

また、書簡「與潘景升書」(『袁宏道集箋校』巻五十五)の中で、

世人但だ殊癖有りて、終身易(か)えざれば、便ち是れ名士なり。

と述べ、尋常ならぬ「癖」を持ち、それを終身貫き通す人間こそを名士として認めている。

(二)明末の賞玩文化

袁宏道が「癖」を称揚したのは、彼個人の資質によるところが大きいであろう。しかし、それ以前に、彼を取り囲んでいた明末の特異な社会風潮が必然的に関わっていると考えねばならない。

明末は、政治的には、朋党間の抗争や宦官の跋扈などによって、廃頽し混沌とした時代であったが、文化的には、特に江南地方では、商業経済の成長、物質文化の発展に伴って、洗練され爛熟した都市文化が現出した時代であった。

文人たちは、書画・工芸・奇石・園林・花卉などの世界に耽溺し、享楽主義的、文人趣味的な、一種独特の精神文明を生み出した。

そうした風潮の中で、「癖」の文化とも呼ぶべきものが生まれ、熟成されていったのである。

前述の通り、「癖」は、伝統的士大夫の道徳においては、玩物喪志の悪習と見なされてきた心態であった。

ところが、明代後期に至って王陽明の心学が台頭し、やがて李卓吾ら王学左派の放胆な思想が文人たちに影響を与えるようになると、朱子の理学では抑圧され否定されていた人間のあるがままの「情」や「欲」が正当に認められるようになる。

そして、「情」や「欲」の極みとして、「痴」や「癖」も肯定的に見なされるようになるのである。

明末の文人たちにとって、玩物喪志という言葉の含意は、それまでとはまったく異なるものとなった。彼らにとって、珍奇なものに物欲を示したり官能的な情感の世界に遊んだりすることは、無味乾燥な日常からの解放であり、また骨董を収蔵したり器皿を鑑賞したりすることは、博覧博識を示す一種のペダンチックな自己表現であった。

そしてさらに、そうした物品を収蔵したり鑑賞したりする行為は、人徳を修養し、気品を洗練し、高尚で垢抜けた市井の文人としての風雅を顕示するものとされるに至るまでその意義が高められていった。

明末の文震亨の『長物志』は、そうした文人たちの「賞玩文化」を象徴的に示すものである。花木・水石・禽魚・書画・器具・衣飾・舟車・蔬果・香茗などに分類され、その下に累々と羅列された一群の「長物」に対して、彼らは「戀物癖」(フェチシズム)にも似た心態を以て耽溺した。

余分なもの、無用のもの、非生産的なものに寄せる思索や心情が、彼らの精神生活の中心を占めていたのである。

日々の生計に汲々とした暮らしの中からは、こうした嗜好や趣味は生まれてこない。文化の爛熟した明末には、特に文化的により洗練された江南の地では、「長物」を愛玩する閑のある、生活にゆとりのある有閑貴族的階級の人々が存在した。彼らは、時の政治に関わることなく優雅に暮らすことのできるインテリであった。

「癖」の文化誕生の背景にあるキーワードの一つが、「閒」(「閑」に同じ)である。

「閒」字は、明清の小品文に多用されている。例えば、清初・張潮の『幽夢影』に、次のようにある。

人は閒(ひま)より楽しきは莫し。事を事とする所無きの謂いに非ざるなり。閒なれば則ち能く書を読む。閒なれば則ち能く名勝に遊ぶ。閒なれば則ち能く益友と交わる。閒なれば則ち能く酒を飲む。閒なれば則ち能く書を著す。天下の楽しみ、孰(いず)れか是より大ならん。

「閒」とは、何もしないことではなく、生計を顧慮することなく、余計なこと、無駄なことに没頭する時間的、精神的なゆとりを持つことができるということである。

そうした環境で生きることのできる人間の間でこそ「癖」の文化が誕生しうるのである。

(三)明末の詩文論・人間論

袁宏道の「敍小修詩」(『袁宏道集箋校』巻四)に、

大都(すべて)独(た)だ性霊を抒(の)べて、格套に拘(かか)わらず。自己の胸臆より流出するに非ざれば、筆を下すを肯んぜず。

とある。これは、弟の中道(字は小修)の詩を褒め讃えた一文であるが、あるがままの心情をストレートに表すことを重んじる袁宏道の詩文論を端的に示したものとして、公安派を論ずる際にしばしば引かれる。

さて、同文の続きで、袁宏道は次のように述べている。

時有りて情と境と会すれば、頃刻にして千言、水の東に注ぐが如く、人をして魄を奪わしむ。其の間佳き処有り、亦疵(きず)の処も有り。佳き処は自(もと)より言うを必(もち)いず、即(たと)え疵の処たるも亦本色独造の語多し。然して予(われ)は則ち其の疵の処を極めて喜ぶ。

中道の詩には「疵」のところもあるが、実はそこに「本色独造の語」(独自の境地を示す言葉)があり、自分が最も好きなのはそういう「疵」のある部分なのだと評している。「疵」を容認するというのではなく、「疵」があるからこそ良しとする見解である。

欠点という意味であり、また欠点であるからこそ尊ばれたという意味では、「癖」と「疵」は軌を一にするものである。

張岱は、『陶庵夢憶』巻四「祁止祥癖」の中で、

人は癖無くんば、与(とも)に交わるべからず、其の深情無きを以てなり。

人は疵無くんば、与に交わるべからず、其の真気無きを以てなり。

と述べて、「癖」と「疵」を並べて語っている。

さらに、「五異人傳」(『瑯嬛文集』巻四)では、「癖」を持った張氏の同族五人の伝記を記して、

余が家の瑞陽(ずいよう)の銭に癖し、髯張(ぜんちょう)の酒に癖し、紫淵(しえん)の気に癖し、燕客(えんかく)の土木に癖し、伯凝(はくぎょう)の書史に癖するは、其の一往なる深情、小ならば則ち疵と成り、大ならば則ち癖と成る。

とあり、ここでも「癖」と「疵」を程度の異なる同類の概念として扱っている。

こうした本来は悪しきものとされる概念に積極的な意義を賦与することが明末にしばしば見られる現象であることはすでに述べたが、その直接の淵源はおそらく李卓吾にあろう。

袁中道の『柞林紀譚』には、中道とその師李卓吾との問答が、次のように記されている。

予(われ)叟に問うて曰く、「老師が指示せんことを請う、某(それがし)は何如なる人為るか」と。曰く、「好し」と。曰く、「也(また)病なる処有るか」と。曰く、「病なる処は即ち是れ好き処なり。人は病無くんば、即ち是れ死物なり」と。

前掲「敍小修詩」の中に見える袁宏道の「疵」を尊ぶ姿勢は、ここで李卓吾が「病」(病弊・欠点)を良しとする姿勢と基本的に同じものである。

また、曹臣『舌華錄』の「韻語」の巻に付した呉苑の序文に、

風流の士に韻有るは、玉の瑕(きず)有り、犀(さい)の暈(かさ)有るが如し。美なる処は即ち病なる処のみ。然して病と美とは定名無し。之に溺れる者は美と為し、之を指さす者は病と為す。

とある。風流な人物に「韻」があるのは、玉にキズ、犀角に曇りがあるようなものであり、「美」は「病」なるところに求められるとしている。

このように明末に「癖」「疵」「病」などが好意的に扱われたのは、当時の文人たちがこれら字面の悪い文字に個性尊重の意図を託したからである。

当時、常識人や円満居士を嫌い、むしろ極端に個性的で人格に偏りがあり、世俗的尺度からは駄目男とされるような人間、つまり奇人変人や欠陥人間を良しとする風潮があった。そうした人間こそが、本物の人間とされたのである。

そしてさらに言えば、「癖」や「疵」が個性の表れとして尊ばれたのは、文人たちがそこに「真」の発露を見出そうとしたからにほかならない。

明末は、思想・文学の世界においてことさら「真」が問題にされる時代であった。李卓吾は「假」(偽物)に対峙させて「真」を提唱し、偽りのない純真な心を「童心」と呼び、そうした心を失わずに保っている人間を「真人」と呼んだ。

袁宏道の「識張幼于箴銘後」(『袁宏道集箋校』巻四)では、「真人」を次のように定義づけている。

性の安んずる所、殆ど強(し)いるべからず。性に率(したが)いて行く、是れ真人と謂う。

袁中道の「回君傳」(『珂雪齋集』巻十七)に登場する天性の放蕩者回君などは、そうした「真人」の典型であった。

三 袁宏道と『癖顚小史』

(一)『癖顚小史』について

『癖顚小史』は、前章で述べたような明末の「癖」を称揚する思潮の中で生まれたものであり、袁宏道はこの書物の評者として伝えられている。

『癖顚小史』は、『四庫全書總目』に「子部・雜家類」の存目として収録されている。

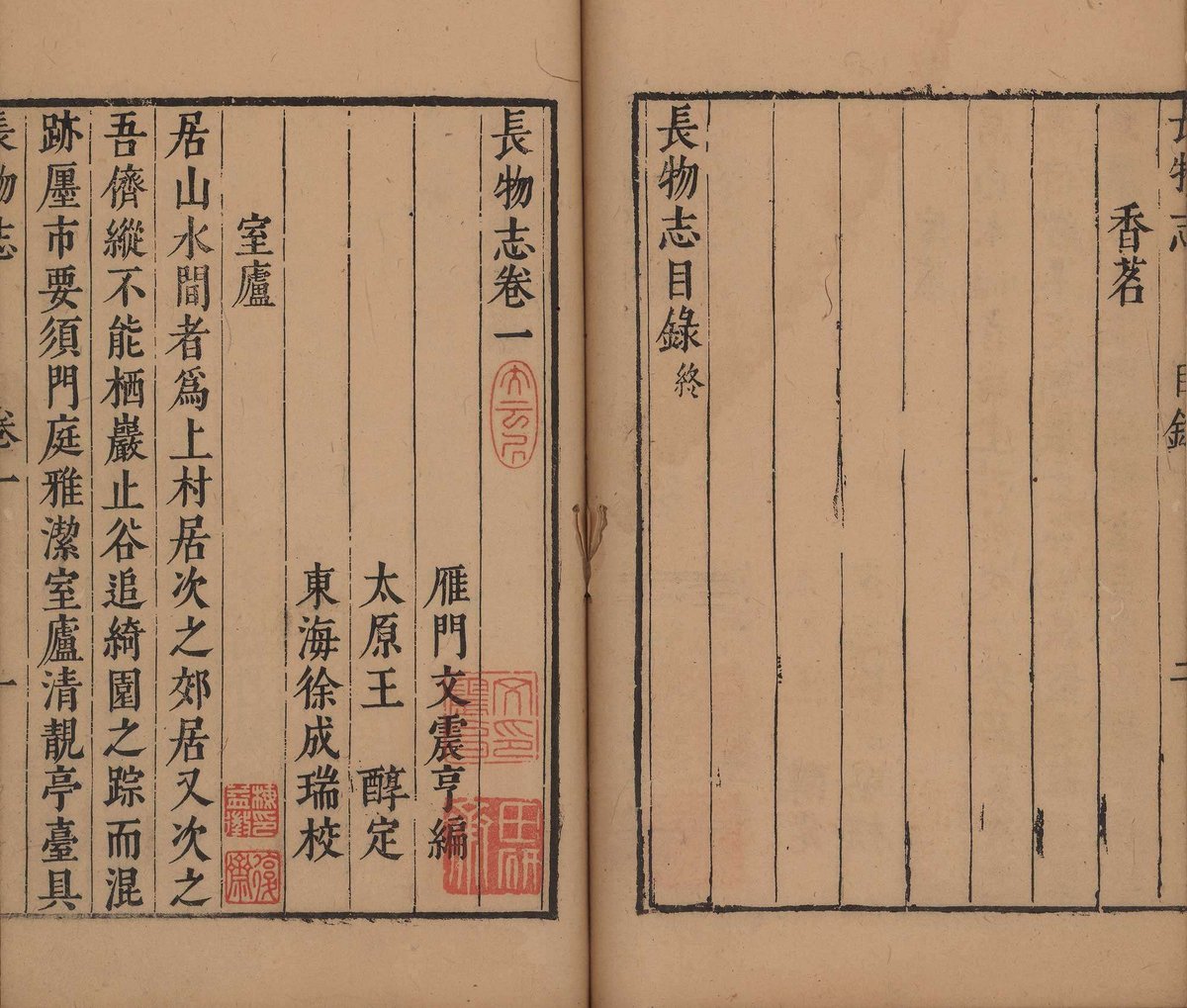

筆者が見たものは、ハーバード大学燕京図書館善本書室蔵『枕函小史』(全五種)の中に、『蘇長公譚史』『米襄陽譚史』『東坡居士艾子雜説』『悅容編評林』と共に収められた刊本である。

撰者は「聞道人」とあるが、これは巻末に跋を書いている華淑のことであろう。華淑(1589~1643)は、字は聞修、無錫の人である。明末の出版事業に携わった文人で、『明詩選』十二卷、『閒情小品』二十七種二十八卷、『快書』六種などを編纂・創作している。

華淑の「癖顚史跋」には、次のような一節がある。

世を挙げて皆郷愿(きょうげん)なり。癖を集め顚を集むるは、誕に幾(ちか)からずや。非なり。世は自ずから世の法、我は自ずから我が法なり。…

嗟乎(ああ)、癖は至性有り、人の損ないを受けず。顚は真色有り、世の法を被らず。顚は其れ古の狂か、癖は其れ古の狷か。狂ならず狷ならざれば、吾誰か与(とも)に帰らん。吾寧ろ癖顚たらんか。

ここでは、孔孟の言に見える「郷愿」「狂狷」を引き合いに出して、「顚」を「狂」に、「癖」を「狷」にそれぞれなぞらえている。

凡庸な世俗を超脱した「至性」有るもの、「真色」有るものとして、ことさらに「癖」「顚」を美化し正当化して、本書の編纂に理論的依拠を与えた一文である。

さて、本書の評者に「袁石公」とあるのは、袁宏道(号は石公)のことである。

巻頭に「癖史題辭」を著しており、その全文は「嵆康之鍛也、武子之馬也、陸羽之茶也、米顚之石也、倪迂之潔也、皆以癖而寄其磊塊儁逸之氣者也。余觀世上語言無味、面目可憎之人、皆無癖之人耳。若眞有所癖、將沉湎酣溺、性命死生以之。何暇及錢奴宦賈之事乎。石公袁宏道」とある。

これは、前章で引用した『瓶史』「好事」の前半部分とわずかな字句の異同を除いて、全くの同文である。このことについては、後に改めて述べる。

袁宏道の「癖史題辭」の次に、湯賓尹による「癖史小引」が載っている。

湯賓尹(1569~?)は、字は嘉賓、号は霍林または睡庵、宣城の人である。明末の商業出版界において最も影響力のあった人物の一人で、科挙の受験参考書の類を中心に、編著・校訂・注釈・付評などさまざまな形態で書物の刊行に関わっている。万暦二十三年の進士で、袁宏道とは同年代の同僚であった。

湯賓尹の「癖史小引」に、次のようにある。

凡そ人に偏好する所有らば、斯(すなわ)ち之を癖と謂う。癖の象は、痴の若(ごと)く狂の若く、手口耳目、以て自ずから喩うるべからず。恩あるも喜ぶ能わず、讎(あだ)あるも怒る能わざる者なり。

士は癖無きを患(うれ)うるのみ。凡そ貴賤、窮通、得喪、毀誉、動(やや)もすれば能く人意を駆遣し、之と与(とも)に喜怒を為す者は、其の人皆胸中に癖無き者なり。

「癖」のさまは「狂」や「痴」の如くであり、世俗の常識で測ることのできない心態であることを語っている。

「士は癖無きを患うるのみ」とあるフレーズは、「人は癖無かるべからず」「語言に味無く面目憎むべき人は皆癖無きの人のみ」「殊癖有りて終身易えざれば便ち是れ名士なり」など、前章で引いた袁宏道の一連の発言と主旨を同じくするものである。

なお、『癖顚小史』の内容は、主に「癖」であって、「顚」については、ほとんど触れていない。

「題辭」と「小引」では、いずれもこの書を『癖史』と呼んでおり、元来の書名は『癖史』であった可能性が高い。

(二)『癖顚小史』の本文と袁評

『癖顚小史』の本文は、歴代の「癖」にまつわる人物の逸話を集めたものである。

以下に、目次の項目名及び各項目で取り上げられている人物名を全挙する。(名・字・号は、本文中に見えるままを記す。)

「笑癖」(陸雲)、「左傳癖」(杜預)、「鍛癖」(嵆康)、「瘡痂癖」(劉邕)、「鵞癖」(王羲之)、「書癖」(劉峻・皇甫士安)、「乞癖」(羅友)、「錢癖」(和嶠)、「馬癖」(王済・支道林)、「驢鳴癖」(孫楚・王粲)、「酒癖」(劉伶)、「毦癖」(劉備)、「屐癖」(阮孚)、「山水癖」(宗少文)、「屐癖」(祖約・阮孚)、「潔癖」(宗炳之・王思微・何修之・王維・米芾・倪瓚)、「菊癖」(陶潜)、「晝睡癖」(王允良)、「古碑癖」(孫何)、「茶癖」(陸羽)、「妬癖」(李益)、「花癖」(張籍)、「羯鼓癖」(唐玄宗)、「木馬癖」(宋燕王)、「書畫癖」(米元章)、「石癖」(米元章)、「琵琶癖」(范徳孺)、「香癖」(劉季和・徐鉉)、「譽兒癖」(王福畤)、「奕癖」(李納・王積)、「法書癖」(鍾繇・張芝)、「哭癖」(唐衢)、「遊癖」(陶峴)、「芰癖」(屈到)、「談癖」(衛玠)、「竹癖」(王徽之)、「内癖」(荀粲)、「外癖」(王仲先)、「山水癖」(目次のみ、本文無し)、「牛心灸癖」(王右軍)、「談鬼癖」(蘇子瞻)、「睡癖」(李巖老)、「煙霞癖」(田遊巖)、「茘枝癖」(楊太真)、「案牘癖」(沈文通)、「聲樂癖」(韓持国)、「蠟燭」(寇準)、「奇服癖」(翟耆年)、「梅癖」(林逋)、「詩癖」(簡文帝)

ここに挙げられた諸々の「癖」は、動植物・器物・食べ物などに対する異常な嗜好をいうもの(例:「馬癖」「茶癖」「石癖」)、物事に対する極端な執着をいうもの(例:「書癖」「錢癖」「詩癖」)、行為における病的な性癖や常習性をいうもの(例:「哭癖」「潔癖」「妬癖」)など、その性質は一様でない。

中には、かさぶた喰いの話(「瘡痂癖」)のように変態的嗜好を語ったものや、祠廟の供え物を失敬する話(「乞癖」)のように「癖」の範疇に入れにくいものなども含んでいる。

第一篇に置かれている「笑癖」は、次のような話である。

陸雲(りくうん)は笑癖有り、兄機(き)と同(とも)に張華(ちょうか)の知る所と為る。機、華に謁するに、華問う、「雲は何を以て来らず」と。機曰く、「雲は笑疾有り。公未だ悉(し)らざることを恐れ、故に未だ敢えて軽々しく詣(いた)らず」と。俄かにして雲至り、華鬚(ひげ)多く、錦袋を以て之を盛るを見、拝するに及ばずして笑倒す。

晋の詩人陸雲の「笑疾」を語った逸話であるが、これは『晉書』巻五十四「陸雲傳」の記載に基づいている。

第二篇以下の話も、杜預の「左傳癖」が『晉書』「杜預傳」に、簡文帝の「詩癖」が『梁書』「簡文帝紀」に、米芾の「潔癖」が『宋史』「米芾傳」に基づくというように、大半の話が正史から取材している。

また、王済の「馬癖」、嵆康の「鍛癖」、羅友の「乞癖」が、それぞれ『世説新語』の「言語」「簡傲」「任誕」各篇の逸話に拠るというように、既存の逸話集の類から引いているものも多い。

そして、すべての篇に対して袁宏道の評語が、眉批または尾批の形で付されている。袁宏道の筆跡のまま朱で写刻したものであり、これが本書の売りであったに違いない。

以下に、特に「癖」についての議論が見られるものをいくつか例示する。

「瘡痂癖」(劉邕)

袁評:人は癖ならざれば奇ならず。此又奇の奇なる者なり。

「錢癖」(和嶠)

袁評:嶠(きょう)の銭癖も亦自ずから高韻有り。今の守銭者とは大いに径庭(けいてい)なり。

「酒癖」(劉伶)

袁評:古の酒人は一ならず、而して晋を甚と為す。晋の酒人は一ならず、而して伶(れい)を甚と為す。彼其れ一飲一斛、陶然自適、托する所有りて逃ぐるに非ざるなり。伯倫(はくりん)の如き者は、真に酒に全を得ると謂うべし。陶(とう)・阮(げん)諸人は皆及ばざるなり。

「花癖」(張籍)

袁評:愛妾を花に換うるは亦一韻事なり。詩人毎に美人を以て花に比し、花を美人に比す。此れ花を以て花に換うるも亦何ぞ怪しむに足らん。

「案牘癖」(沈文通)

袁評:癖は未だ雅ならずと雖も、亦自ずから韻を帯ぶ。今の一味の紗帽癖の若(ごと)からざるなり。

「詩癖」(簡文帝)

袁評:此の癡、人人有り。但恐らくは癖する能わざるのみ。

複数の評語の中で、袁宏道は繰り返し「韻」に言及している。「癖」は「雅」とは言えずとも、自ずから「韻」を帯びたものであるとして、「俗」との距離を意識した発言をしている。

『瓶史』「引」にも、次のようにある。

夫れ幽人韻士は、声色を屏絶し、其の嗜好は山水花竹に鍾(あつ)まらざるを得ず。夫れ山水花竹は、名の在らざる所、奔競の至らざる所なり。

明末の文人たちにとって、日常生活において然るべき「癖」を持つということは、一種の人生美学であり、またステータスシンボルでもあった。

高雅な「幽人韻士」の「癖」は、名利に汲々たる俗人の「癖」とは自ずと異なるものとされたのである。

(三)『癖顚小史』の文献的意義

『癖顚小史』は、明末の商業出版の隆盛に伴って生まれたものであり、これと編纂意図の似通った書物が同時代にいくつも現れている。

馮夢龍の編纂した『古今譚概』の「癖嗜部」は、部分的に『癖顚小史』と話が重複している。同じ馮夢龍による『情史類略』の「癡情篇」は、対象が物と人とで異なるのみで、『癖顚小史』と同類のものである。

また、『枕函小史』で『癖顚小史』と共に合編されている『悅容編評林』は、『瓶史』の花を美女に置き換えたような書物である。

このように『癖顚小史』の周辺には、類似した書物が数多く出版されていた状況が窺えるが、これらの書物の文献的価値は、伝統的見地からは甚だ低いものであった。

『癖顚小史』は、良く言えば、歴代の「癖」文化の集大成であるが、悪く言えば、諸々の「癖」にまつわるエピソードを史書や逸話集から抜き書きして寄せ集めただけのものである。

しかも、本文わずか数十葉、誤字・脱字があり、目次と本文の齟齬もあり、書物としては粗雑なものと言わざるを得ない。

「笑癖」を第一篇に置いている点などは、とにかく人の興味を引いて売れればよいという商業ベースの俗書の類であることを物語っている。

本稿は、『癖顚小史』巻頭の「題辭」と各篇の評語が、袁宏道によるものという前提で論を進めてきたが、実は、このこと自体に疑いを入れる余地がある。

先に指摘したように、袁宏道の「題辭」は、『瓶史』「好事」にある文章と基本的に同文である。

これは、同じ人間が書いたのだから同じ文章なのだと判断するよりも、むしろ偽託である可能性を認めた方がよいであろう。

一流の文人が自分の著書の中に書き記した一文を、そっくりそのまま他人が撰した書物の序文に転用するということは考えにくい。

当時、袁宏道は「癖」を称揚した人物としてすでに知られていた。そこで、『癖顚小史』の出版に際して、書物に箔をつけるために、編者が袁宏道の文章を借用したと推測する方が自然であろう。

とすれば、袁宏道を評者とする点についても、同じく偽託とする疑いを免れない。

少なくとも『癖顚小史』に関することは、弟中道の「中郞先生行狀」なども含めて、袁宏道本人及びその周辺の文献資料には一切出てこない。

さらに付言すれば、湯賓尹の「小引」も、本人によるものかどうか疑わしい。湯賓尹は当時の商業出版の中心人物であり、彼の名を冠した書物はよく売れるため、偽託も少なからずあったと言われている。

しかしながら、いずれにしても、ここで『癖顚小史』の「題辭」と評語が本当に袁宏道によるものか否かを論じることは、重要な問題ではない。

『癖顚小史』の如き奇天烈な書物が出版されたということ自体が、明末という時代思潮を象徴的に映し出した一つの現象として興味深いことである。

また、仮に袁宏道がこの書物に直接関わっていないとしても、出版者が彼の名を借りたということ自体が、袁宏道がそうした当時の風潮を最も似つかわしく体現した著名人であったということの証となっているのである。

四 明末清初の「癖」の文化

「癖」の文化は、明末の士大夫、とりわけ江南の文人の世界に普く見られたものであり、文人精神の発露として「癖」を語ったのは、袁宏道独りに限られるわけではない。

弟袁中道もその詩文の中でしばしば「癖」に言及しており、『珂雪齋集』には数多くの「癖」字の用例が見られる。

当時、「癖」の対象はありとあらゆるものに及んだが、その主なものは、花・書物・酒・山水であった。

『瓶史』を著した袁宏道と並んで、明末の著名な書画家・陳継儒もまた「花癖」を自負した文人の一人であった。

また、袁宏道は、個性至上主義の観点から人間論として「癖」を唱道したいわば理論家であったが、袁宏道より約三十年後に生まれた張岱は、実際にそうした耽美的生活を送った「癖」の実践者の代表的人物であった。

そして、明末に醸成された「癖」の文化は、清朝初期の文人たちにも受け継がれていった。

張潮の『幽夢影』に、次のような一節がある。

花は以て蝶無かるべからず、山は以て泉無かるべからず、石は以て苔無かるべからず、水は以て藻無かるべからず、喬木は以て蘿無かるべからず、人は以て癖無かるべからず。

また、廬存心の『蠟談』に、次のようにある。

美玉は瑕(きず)多し、奇人は癖多し。瑕あらず美ならざるは、是れ珷砆(ぶふ)為り。癖無く奇無きは、終(つい)に豪傑に非ず。

これらは、袁宏道の「癖」や「疵」についての発言を敷衍し美化したかの如くである。

李漁の『閒情偶寄』「頤養部」(「療病」「本性酷好之藥」の項)には、次のようにある。

凡そ人の一生、必ず偏嗜偏好の一物有り。文王(ぶんのう)の菖蒲菹を嗜み、曾皙(そうせき)の羊棗を嗜み、劉伶(りゅうれい)の酒を嗜み、廬仝(ろどう)の茶を嗜み、権長孺(けんちょうじゅ)の瓜を嗜むが如きは、皆癖嗜なり。

癖の在る所、性命与(とも)に通ず。劇病に此を得れば、皆良薬と称す。

ここに至って、それ自身がそもそも疾病の類であった「癖」が、ついに疾病を治癒する良薬にまで祭り上げられたのである。

付:『癖顚小史』書影(抜粋)