【心に響く漢詩】高啓「尋胡隠君」~「隠者を訪ねたが会えなかった」という中国古典の系譜

尋胡隠君 胡隠君(こいんくん)を尋(たず)ぬ

高啓(こうけい)

渡水復渡水

看花還看花

春風江上路

不覚到君家

水(みず)を渡(わた)り 復(ま)た水(みず)を渡(わた)り

花(はな)を看(み) 還(ま)た花(はな)を看(み)る

春風(しゅんぷう) 江上(こうじょう)の路(みち)

覚(おぼ)えず 君(きみ)が家(いえ)に到(いた)る

明の高啓(1336~1374)、字は季迪、号は青邱子。長洲(江蘇省蘇州)の人です。

明の洪武帝(朱元璋)の命で『元史』の編纂に従事しました。のち、戸部侍郎に任ぜられましたが、すぐに辞して、郷里の青邱(蘇州の郊外)に隠棲しました。

ところが、蘇州知事として赴任してきた旧知の魏観が謀叛の罪に問われると、親交のあった高啓は、これに連座して、腰斬の刑に処せられました。

高啓は、明代初期を代表する詩人です。

五言絶句「尋胡隠君」がよく知られています。

「胡」は、苗字。「隠君」は、隠者に対する敬称です。

水(みず)を渡(わた)り 復(ま)た水(みず)を渡(わた)り

花(はな)を看(み) 還(ま)た花(はな)を看(み)る

――あちらの川を渡り、またこちらの川を渡り、

あちらの花を眺め、またこちらの花を眺める。

春風(しゅんぷう) 江上(こうじょう)の路(みち)

覚(おぼ)えず 君(きみ)が家(いえ)に到(いた)る

――春風そよぐ川沿いの道、ゆっくり歩いているうち、

いつの間にか、君の家にたどり着いた。

この詩は、作者の高啓が、友人である胡姓の隠者を訪ねた時の詩です。

隠者とは、俗世を避けて、郷里や山奥に隠れる知識人のことです。

但し、引き籠もって世の中と没交渉になるわけではありません。

隠者の身分は、一種の治外法権的な特権を与えられた社会的ステータスであって、達観した高潔な人物として、世の人々から敬われる存在です。

詩が作られた場所は、作者の郷里である蘇州。江南の美しい水郷の町で、 到る処にアーチ型の石橋がかかっています。

道を急ぐわけでもなく、気ままに春の風情を楽しみながら、橋を渡り、花を愛で、風に吹かれて、のんびり歩いて行きます。

相手が隠者ですから、訪ねる側も隠者の気分で、悠々と気楽に、ふらっと訪ねます。

あいにく、胡君は留守でした。すっぽかされたわけではなく、そもそも、二人は会う約束などしていません。

「会えれば会うし、会えなければ帰るだけのこと。そのうち、また行けばよい」という調子です。

ちなみに、この詩は、五言絶句とされていますが、起句はすべて仄声、承句はすべて平声となっていて、しかも「渡」「水」「看」「花」が2度ずつ用いられていますから、近体詩としては破格です。

承句で平声が5つ連続で並ぶと、朗誦した際に、平らに長く伸ばす音調が続いて、いかにも間が抜けたように悠長になって、のんびりと花を見ながら歩く長閑な気分とぴったり合っています。

さて、中国の古典詩には「隠者を訪ねたが会えなかった」という主題の詩の系譜があります。

古くは、中唐の詩人、賈島に「尋隠者不遇」(隠者を尋ねて遇わず)と題する詩があります。

松下問童子 松下 童子に問う

言師採薬去 言う 師は薬を採りに去ると

只在此山中 只だ此の山中に在り

雲深不知處 雲深くして 処を知らず

――松の木の下で、小間使いの童子に尋ねると、

童子は言った、「お師匠は、薬草を採りに行かれました」と。

この山中にいらっしゃるのだろうが、

雲が深くて、どこなのだかわからない。

隠者は、俗人が会いに行ってもなかなか会えません。

どこへ行ったのか、いつ帰ってくるのかもわかりません。

そう簡単には会えない、というところに、飄々とした隠者の隠者らしさがあります。

同じ主題の詩には、中唐・竇鞏の「訪隠者不遇」、中唐・皎然の「尋陸鴻漸不遇」、北宋・魏野の「尋隠者不遇」などがあり、それぞれに趣向を凝らしていて面白い詩です。

高啓の「尋胡隠君」では、詩句の中で「会えなかった」とは一言も歌っていませんが、古典詩の系譜の上から見れば、「会えなかった」と解釈しなければなりません。「やあ、よく来たな」と隠者が顔を出してしまったら詩になりません。

隠者にはなかなか会えないというモチーフは、漢詩の世界のみではなく、小説の中でも使われています。

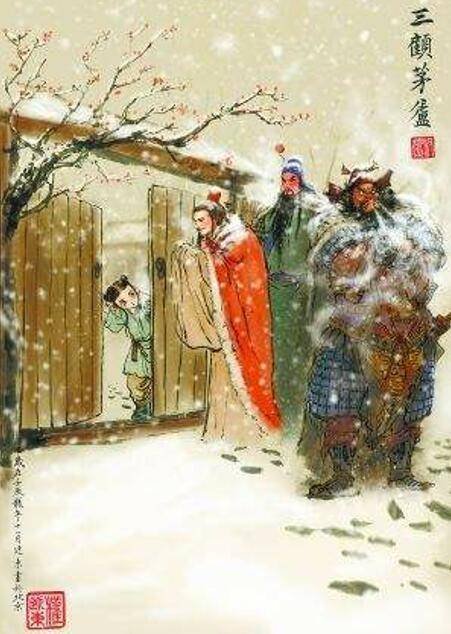

明代に成立した長編小説『三国志演義』第37回には、有名な「三顧の礼」の話が出てきます。

劉備玄徳が、関羽と張飛を従えて、襄陽に蟄居していた諸葛孔明の草廬を訪ねると、中から童子が出てきて応対します。

玄徳: 劉備が参ったとお伝えくだされ。

童子: お師匠は、朝早くお出かけになりました。

玄徳: どちらへ?

童子: 行く先は決まっておりませんので、どちらへ行かれたのか、

わかりかねます。

玄徳: いつお帰りに?

童子: それも決まっておりません。四、五日のこともあれば、

十五、六日になることもございます。

「三顧の礼」は、真打ち登場前の緊張感を盛り上げるための逸話です。

劉備は、なかなか孔明に会ってもらえません。

もったいぶってじらしているように見えますが、孔明は、劉備を避けているわけでも、意地悪をしているわけでもありません。

漢詩の世界で、隠者が容易には会えないのと同様に、隠者として型通りに振る舞っていただけなのです。