中国古典インターネット講義【第4回】魏晋の詩~動乱の世を生きた詩人群像

こんにちは!

今週から3週にわたって、魏晋南北朝の詩についてお話しします。

今週は、魏晋の詩全般について、来週は、東晋の陶淵明について、

再来週は、南北朝の詩全般についてお話しする予定です。

今日は、魏晋の詩について、主な詩人の作品を取り上げながら、時代全体をざっと俯瞰してお話しします。

魏晋南北朝とは

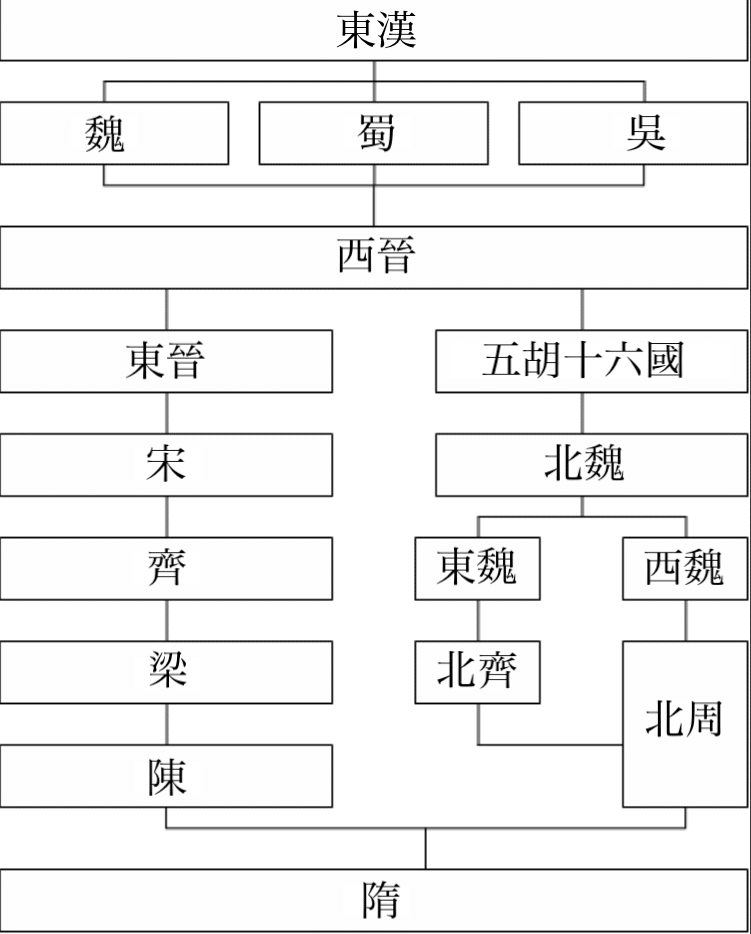

さて、「魏晋南北朝」というのは、いつ頃を指しているのでしょうか。

中国史においては、後漢末の黄巾の乱(184)から、長い動乱、分裂の時代を経て、随による統一(589)まで、およそ400年間を指します。

ほぼ同じ時期を指して「六朝時代」という言い方もしますが、これは、三国の呉、南朝の東晋・宋・斉・梁・陳の六つの王朝に代表させたもので、当時の文化の中心であった南方だけに着目した言い方です。

中国文学史の上では、この時代は、もともと民間より起こった詩が、しだいに専ら文人の手になるようになり、質朴ながらも洗練の度を加え、第一級の文学ジャンルへと成長していく時期です。

建安文学

建安は、後漢末の年号です。

建安の文学は、魏の武帝曹操らが中心となるので、文学史の上では、魏晋の時代の文学として扱われています。

建安年間には、曹操(そうそう)とその子曹丕(そうひ)・曹植(そうしょく)の「三曹」と、これを取り巻く孔融(こうゆう)・王粲(おうさん)・劉禎(りゅうてい)・陳琳(ちんりん)・阮瑀(げんう)・徐幹(じょかん)・応瑒(おうとう)らの「建安の七子」によって詩壇が形成されました。

動乱の時代を反映した剛健な詩、気骨のある詩、感情を強く打ち出した気概に満ちた詩が作られました。

曹操

曹操(155~220)は、後漢の丞相、魏の武帝と追号されました。

「横槊賦詩」と言われるように、陣中でもほこを横たえて悠然と詩を賦したと伝えられています。

文武兼備の曹操は、楽府体の詩を王者の風格で雄壮に歌いました。

古朴で重厚な作風は、建安の時代気質をそのまま伝えています。

「短歌行」

四言詩「短歌行」は、人生の儚さを嘆くことから歌い起こし、天下の覇者として有能な人材を求める心情の吐露で結んでいます。

全32句の冒頭8句と末尾4句を読みます。

對酒當歌 酒(さけ)に対(むか)いて 当(まさ)に歌(うた)うべし

人生幾何 人生(じんせい) 幾何(いくばく)ぞ

譬如朝露 譬(たと)えば朝露(ちょうろ)の如(ごと)し

去日苦多 去(さ)りし日(ひ)は苦(はなは)だ多(おお)し

慨當以慷 慨(がい)して当(まさ)に以(もっ)て慷(こう)すべし

憂思難忘 憂思(ゆうし) 忘(わす)れ難(がた)し

何以解憂 何(なに)を以(もっ)て憂(うれ)いを解(と)かん

唯有杜康 唯(た)だ杜康(とこう)有(あ)るのみ

――酒を前にして、さあ、大いに歌おう。

人の一生はどれほどあるというのか。

その儚さは、あたかも朝露のごとくだ。

過ぎ去りし日々のなんと多いことか。

――人の世の儚さに気持ちは高ぶる。

憂いは胸から離れない。

いかにしてこの憂いを払おうか。

ただ杜康(=酒)あるのみ!

そして、最後の4句です。

山不厭高 山(やま)は高(たか)きを厭(いと)わず

海不厭深 海(うみ)は深(ふか)きを厭(いと)わず

周公吐哺 周公(しゅうこう) 哺(ほ)を吐(は)きて

天下歸心 天下(てんか) 心(こころ)を帰(き)せり

――山はいくら高くてもよい。

海はいくら深くてもよい。

周公は、食事中、口に入れた物を吐き出して客に接見した。

それゆえ、天下の人々がみな心を寄せたのだ。

山と海の二句は、海が小川を拒まずに受け入れるがゆえに大きくなり、山が土や石を拒まずに受け入れるがゆえに高くなるように、優れた君主は多様な人材を受け入れる大きな度量を持つことを歌っています。

「周公」は、周公旦(しゅうこうたん)。人材の登用に熱心で、洗髪や食事を中断してまで来客に面会し、天下に賢人を求めたと伝えられています。

曹丕

曹丕は、曹操の次男、のちの魏の文帝です。

その詩は、出征した夫の帰りを待つ妻の心境を歌った「燕歌行」などのように、流麗繊細で感傷的なものが多く見られます。

曹丕は、中国文学史を語る上でとても重要な言葉を残しています。

『典論』「論文」の中に、次のような一文があります。

「文章は経国の大業、不朽の盛事なり」

中国歴代最初の「文学論」と言ってよいでしょう。

文章(=文学)は、国を治めることに匹敵する大事業、不朽の価値を有する仕事であるとして、文学創作の意義を述べています。

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?