李白と杜甫の「狂」

はじめに

本稿は、中国の文人精神における「狂」の諸相を考察する上で、特に文学の領域から、唐詩を対象として論じるものである。

まず、唐代を代表する二人の詩人、李白と杜甫の作品を例に挙げながら、詩語としての「狂」の用例を概観する。

続いて、自らを「狂」と称して歌った詩に着目し、李白・杜甫からそれぞれ典型的な作品を選んで比較対照し、詩語としての「狂」がいかに両詩人の相異なる思想的傾向と結びついているかを考察する。

一 詩語としての「狂」

『詩経』以来の歴代の詩人における「狂」字の使用状況を通観すると、唐代の李白・杜甫に至って初めてまとまった数の使用例が現れることが認められる。

『詩経』においては、使用頻度はわずか6例であり,しかも「狂童」「狂夫」のように、女性が意中の男性を呼ぶ際の特殊な用例に限られる。

魏晋の時代、「狂」は、当時の思潮を色濃く反映する概念となる。名士たちの演じた狂態の逸話が数多く残されており、『晋書』や『世説新語』などには「狂」字が頻出する。

しかし、詩の世界においては、例えば曹植・阮籍・嵆康らには、いずれも使用例が皆無である。六朝から初唐にかけての著名な詩人たちについても、「狂」字の使用例はまったく無いか、あるいは、あってもわずか数例にとどまる。

ところが、盛唐に至ると、李白が27例、杜甫が26例と俄に用例数が多くなる。その用い方においても、詩人の境遇や思想と密接に結びついたものとなり、「狂」字が初めて中国古典詩において「詩語」と呼ぶにふさわしい質と量を備えるようになる。

以下、李白と杜甫の詩に絞って、詩語としての「狂」字の用例を挙げる。

(一)「狂風」

遠征での激しい戦闘を予感させ、心を強烈に揺さぶる尋常ならぬ大風(李白「司馬將軍歌」)、詩人を取り巻く状況の困難や政治的風波を象徴する烈風(李白「橫江詞六首」其三)、都長安に対する恋情・懐念を触発し、詩人の心を掻きむしる物狂おしい強風(李白「金郷送韋八之西京」)、旅路の夫を案じる妻の狂おしい焦慮を象徴する突風(李白「長干行二首」其二)など、吹き荒れる「狂風」によって、狂おしく激しい心理状態を表す。

(二)「猖狂」

安禄山・史思明ら賊軍が獰猛に荒れ狂うさま(杜甫「入衡州」、杜甫「寄彭州高三十五使君適虢州岑二十七長史參三十韻」)、武力による覇道で天下を統一し、暴政を行った秦国のこと(李白「古風五十九首」其一)、謀反を起こし、綿州・遂州を占拠した梓州刺史の段子璋のこと(杜甫「苦戰行」)など、甚だ横暴で猛々しいさまを表す。

(三)「発狂」「狂喜」

左遷先の華州にて、気も狂わんばかり不快で悶々とするさま(杜甫「早秋苦熱堆案相仍」)、官軍が薊北を賊軍から奪回し、避難先の梓州からの帰郷に狂喜するさま(杜甫「聞官軍收河南河北」)など、極度の感情の高ぶりによって、尋常な心の状態ではいられないさまを表す。

(四)「顛狂」「清狂」「狂歌」

春の風情とは裏腹に、何一つ成すことなく衰えていく我が身に対する憤懣の情に心乱れるさま(杜甫「江畔獨歩尋花七絶句」其一)、自らを阮咸に喩え、放胆闊達に振る舞い、情に任せて詩を賦し酒に浸るさま(李白「陪侍郎叔游洞庭醉後三首」其一)、胸中の情念を発散させ,憤懣や苦悩を解き放たんと声高らかに歌うさま(杜甫「陪王侍御宴通泉東山野亭」)など、多くの場合、過度の飲酒を伴い、情を存分に放つさまを表す。

(五)「狂客」「狂叟」

黄鶴楼を槌で打ち砕かんと大言壮語するような突拍子もない男、馬鹿なことをしでかす男(李白「醉後答丁十八以詩譏余槌碎黄鶴樓」)、氾濫する黄河を渡るかのように、不可抗力に対して狂おしい抵抗を試みる気の触れた老人(李白「公無渡河」)など、社会の枠から弾き出された人間を表す。

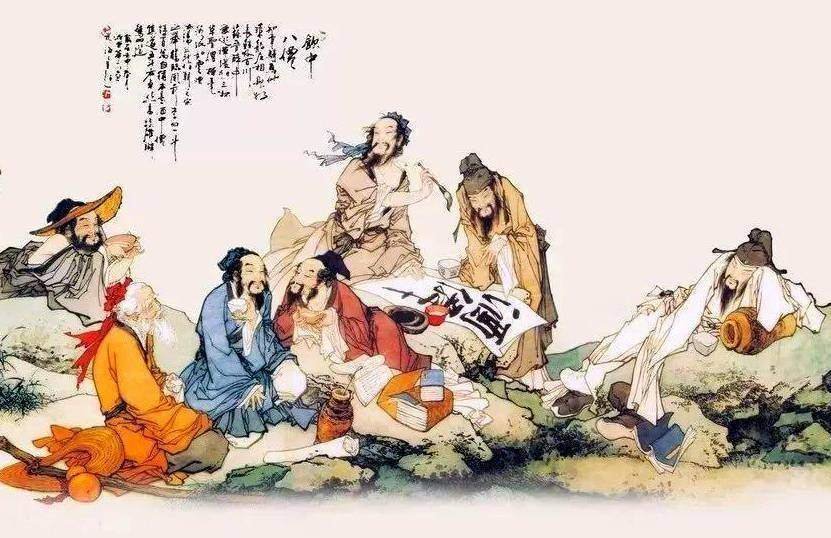

なお、朝廷の高官であり、詩壇の重鎮でもあった賀知章は、自ら「四明狂客」と号した。晩年は、放誕な行動が目立ち、官を辞した後、郷里に帰って道士になった。身分に拘泥することのない脱俗的で風情のある人物であったとされる。

李白も杜甫も、彼のことを歌った詩をそれぞれ複数残している。杜甫の「飲中八仙歌」にも、第一番目に登場し、「知章騎馬似乘船、眼花落井水底眠」(知章が馬に騎(の)るは船に乗るに似たり,眼花(くら)み井に落ちて水底に眠る)とあるように,その人並みでない酔態のさまが描かれている。

当時、多くの士人たちから敬愛と憧憬の念を以て慕われた賀知章が「狂客」と自称したことは、唐詩における詩語としての「狂」字の定着に少なからぬ影響を与えたと思われる。

風流と謳われた賀知章が、自らを「狂」と称したことによって、「狂者」と呼ばれることは、いわば「風流人」として認められることに等しくなったのである。

二 李白の「楚狂」

李白は、「廬山謠寄廬侍御虚舟」と題する詩の中で、自らを「楚狂」と称している。上元元年(七六〇)、李白六十歳。流刑から恩赦に遭った後に、廬山を過ぎった際、廬虚舟に寄せた詩である。

廬虚舟(字は幼真)は、粛宗の時、殿中侍御史の任にあり、かつて李白と共に廬山に遊んだことがある。

我本楚狂人 我は本(もと) 楚の狂人

鳳歌笑孔丘 鳳歌 孔丘を笑う

手持綠玉杖 手に持す 緑玉の杖

朝別黄鶴樓 朝(あした)に別る 黄鶴楼

五嶽尋仙不辭遠 五岳に仙を尋ねて遠きを辞せず

一生好入名山游 一生 好んで名山に入りて游ぶ

廬山秀出南斗旁 廬山 秀出す 南斗の旁

屏風九疊雲錦張 屏風 九畳 雲錦張る

影落明湖青黛光 影は明湖に落ちて 青黛光り

金闕前開二峰長 金闕(きんけつ) 前に開いて 二峰長し

銀河倒挂三石梁 銀河 倒(さかしま)に挂る 三石梁

香爐瀑布遙相望 香炉の瀑布 遥かに相望み

迴崖沓嶂淩蒼蒼 迴崖(かいがい) 沓嶂(とうしょう) 蒼蒼を淩ぐ

翠影紅霞映朝日 翠影 紅霞 朝日に映じ

鳥飛不到呉天長 鳥飛んで到らず 呉天長し

登高壯觀天地間 高きに登りて壮観す 天地の間

大江茫茫去不還 大江茫茫として 去りて還らず

黄雲萬里動風色 黄雲万里 風色を動かし

白波九道流雪山 白波九道 雪山を流す

好爲廬山謠 好んで為(つく)る廬山の謡(うた)

興因廬山發 興は廬山に因りて発す

閑窺石鏡清我心 閑(しず)かに石鏡を窺い 我が心を清くす

謝公行處蒼苔沒 謝公行きし処 蒼苔に没す

早服還丹無世情 早く還丹を服して世情無く

琴心三疊道初成 琴心三畳 道 初めて成る

遙見仙人綵雲裏 遥かに仙人を見る 綵雲(さいうん)の裏(うち)

手把芙蓉朝玉京 手に芙蓉を把(と)りて 玉京に朝す

先期汗漫九垓上 先ず期す 汗漫(かんまん) 九垓(きゅうがい)の上

願接盧敖遊太清 願わくは盧敖(ろごう)を接(むか)えて太清に遊ばん

詩の冒頭で、李白は自らを称して、鳳歌を歌い孔子を笑った男、かの「楚の狂人」なり、と名乗る。

続いて、俗世と決別して山に入ったことを歌い、さらに、道教にゆかりのある廬山を歌い、その峰々や瀑布の壮大で秀麗な景観を描写する。仰視し、遠望し、俯瞰し、さまざまな視点から、色彩豊かに修辞を凝らす。

そして、最終段では,還丹の仙薬を服して世情を忘れ、心身を修練して仙道を成就し、神仙の棲む天上界に遨遊せんとする詩人の願望を歌う。

末尾に廬山と廬侍御にちなんで、仙人盧敖の逸話(『淮南子』「道応訓」篇)を引いて、全篇を結んでいる。

「楚狂」の故事は、『論語』「微子」篇に、次のように記されている。

楚狂接輿、歌而過孔子曰、「鳳兮鳳兮、何德之衰。往者不可諫、來者猶可追。已而已而、今之從政者殆而」。孔子下、欲與之言。趨而辟之、不得與之言。

楚の狂接輿(せつよ)、歌いて孔子を過ぎて曰く、「鳳よ鳳よ、何ぞ徳の衰えたる。往く者は諫むべからず、来る者は猶お追うべし。已(や)まんか已まんか、今の政(まつりごと)に従う者は殆(あやう)し」と。孔子下りて、之と言わんと欲す。趨(はし)りて之を辟(さ)け、之と言うを得ず。

接輿は、春秋時代の楚の隠者。朱熹『論語集注』に、「接輿は楚人。狂を佯(いつわ)りて世を辟く」とあるように、狂人を装って乱世を避ける隠者である。

李白が自らを「楚狂」になぞらえるのは、俗世に嫌気がさし、現実の政治的世界を自分の居るべき場所にあらずとして、そこから距離を隔てた位置に超然として自らを置こうとする姿勢の表明である。

李白は、自身の傲岸不遜な性癖もわざわいして、政界で自分が望むような活躍ができないままでいた。

世に容れられない時、詩人は、往々にして自らを「狂」と名乗る。

政治に参画できず、アウトサイダーでいることを強いられ、その憤懣が周囲の社会に対して反発的に働く時、詩人は「狂」を自任することによって、鬱屈した思いを解き放ち、精神の平衡を保とうとするのである。

接輿の生き方は、儒家的にも道家的にも解釈が可能である。

接輿に関する同じ逸話が『論語』にも『荘子』にも見えるのは、その辺の事情を反映するものであろう。

儒家的に捉えれば、接輿は、時の政治を醒めた目で観察し、これに対して鋭い批判の姿勢を示す智者・賢者ということになる。

一方、道家的に捉えれば、世俗に背を向け、現実の世界から遠く離れた位置に我が身を置く超越者となる。

では、「廬山謡」詩の場合はどうであろうか。

上の分け方では、むろん後者であるが、ここで歌われている「楚狂」は、実は『論語』や『荘子』に登場した本来の姿のままの接輿ではなく、もう一つ別の顔、仙人としての顔を持っている。

「我本楚狂人、鳳歌笑孔丘」と歌い起こした李白は、最後に「先期汗漫九垓上、願接盧敖遊太清」と結び、飄渺たる仙境に遊ばんとする願望を語っている。

つまり、李白が自分自身になぞらえた「楚狂」は、俗世を捨てた隠者であるばかりでなく、天界を飛翔する仙人でもあるのである。

「楚狂」すなわち接輿を仙人とする見方は、漢・劉向撰『列仙伝』にすでに見える。『列仙伝』巻上「陸通」の項に、

陸通者云楚狂接輿也。好養生、食橐盧木實及蕪菁子。遊諸名山、在蜀峨嵋山上、世世見之、歴數百年仙去。

陸通なる者は楚狂接輿を云うなり。養生を好み、橐盧(たくろ)木実及び蕪菁子(ぶせいし)を食う。諸名山に遊び、蜀の峨嵋山上に在り、世世之を見、数百年を歴て仙去す。

とある。李白が詩の中で「楚狂」を歌う時は、おそらくこの一節を典拠としているであろう。

「廬山謡」詩の他に、「江西送友人之羅浮」と題する詩の中でも、李白は自らを「楚狂」と称している。

爾去之羅浮 爾(なんじ)は去りて羅浮(らふ)に之(ゆ)き

我還憩峨眉 我は還りて峨眉に憩う

中闊道萬里 中闊 道万里

霞月遙相思 霞月 遥かに相思わん

如尋楚狂子 如(も)し楚の狂子を尋ぬれば

瓊樹有芳枝 瓊樹(けいじゅ) 芳枝有らん

羅浮山と峨眉山とは、隔たること万里。もし君が私を訪ねてきてくれることがあるならば、私の所には玉の樹に芳しい花が咲いていることだろう、と歌う。

「瓊樹」は、仙境を連想させる詩語である。つまり、君が尋ねてきてくれる頃には、自分はすでに仙道を成就して仙境に居るだろう、と歌っているのである。

総じて、李白が自任した「狂」は、俗世から距離を置くアウトサイダー、もしくは、俗世を超脱した世界に住む仙人としての「楚狂」であり、儒家的な杜甫の場合とは大きく異なり、道家的、ないしは道教的な傾向の強いものであった。

三 杜甫の「狂夫」

杜甫には、詩題を「狂夫」とする七言律詩がある。

上元元年(七六〇)の夏、杜甫四十九歳、成都での作。浣花渓のほとりに草堂を構えていた頃に歌われたものである。

萬里橋西一草堂 万里 橋西 一草堂

百花潭水即滄浪 百花 潭水 即ち滄浪

風含翠篠娟娟淨 風は翠篠を含んで 娟娟(けんけん)として浄(きよ)く

雨裛紅蕖冉冉香 雨は紅蕖(こうきょ)を裛(うるお)して 冉冉(ぜん ぜん)として香る

厚祿故人書斷絶 厚禄(こうろく)の故人は 書 断絶し

恒飢稚子色凄凉 恒飢(こうき)の稚子は 色 凄凉

欲塡溝壑惟疎放 溝壑(こうがく)に填(てん)せんと欲するも 唯(た)だ疎放(そほう)なり

自笑狂夫老更狂 自ら笑う 狂夫 老いて更に狂なるを

首聯・頷聯では、「百花潭」(浣花渓)を滄浪の水になぞらえ、そこが隠居の地にふさわしい秀麗で風情のある場所であることを歌う。

一転して、頸聯・尾聯では、そうした土地にいながら、出世した旧友たちからは見捨てられ、自分の子供たちは腹を空かして血色が悪く、いつ家族揃って餓死するかもしれぬ、という自らの不如意な境遇を歌う。

周囲の美しい長閑な風景が、かえって自己の身の上の哀れさ、惨めさを際立たせている。そして、今にも野垂れ死にしそうだというのに、相変わらず放縦な自分自身を嘲笑って「狂夫」と呼ぶ。

ここでの「狂夫」の語は、基本的には、前掲の分類(四)の「顛狂」や「清狂」と同じ範疇に入るものであるが、そこで例に挙げた詩の中での「狂」と、この詩の中で杜甫が自らを「狂夫」と呼んだ時の「狂」とでは、その意味合いが少々異なる。

「狂夫」詩の中には、「顛狂」や「清狂」を歌う詩に付きものである酒が出てこない。羽目を外した狂態や常軌を逸した奇行を示す描写も一切ない。

この詩において、杜甫は、酔眼ではなく、すこぶる醒めた目で自分自身を見つめているのである。

この詩の中で、杜甫は自らを「疎放」と呼んでいる。「疎放」は、放縦でとらわれのないさまを言う語であるが、勝手気ままで締まりのないさまを言うものではない。志が遠大で心が広闊なゆえに、何ものにも束縛されることのないさまを表す言葉であり、肯定的な意義を含む。

こうした文脈の中で捉えれば、「狂夫」詩の「狂」字には、上に挙げた「顛狂」や「清狂」の例に挙げた詩にはない思想性を認めることができる。

杜甫の経歴と思想的傾向に鑑みれば、「狂夫」詩の「狂」字には、「進取の気」を意味する儒家的な「狂」の価値観が込められていると考えてよいであろう。

『論語』「子路」篇に、次のようにある。

不得中行而與之、必也狂狷乎。狂者進取、狷者有所不爲也。

中行を得て之に与(くみ)せずんば、必ずや狂狷(きょうけん)か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所有るなり。

道に向かって進取する気概としての「狂」は、孔子によって肯定的価値を認められたものであった。

「狂者」は、人が躊躇してやらないようなことをあえて進んで行う積極性・自主性があり、志を抱き善を求める情熱家、理想主義者である。一方、「狷者」は、やるべきではないことは決してやらない、という頑なに自らの信念を守る頑固者である。

儒家的な使命感を持って生きながら、晩年に至っても、その理想を果たすには程遠い境遇に置かれている己を見つめ、杜甫は自らを「狂夫」と呼んで笑う。

「狂」の原義が否定的なものであるゆえ、自分でそれを笑えば自嘲の語気が響く。この詩からは、もはや自らを嘲笑うしかない老人の哀しい姿が浮かんでこよう。

しかしながら、上述のように、ここの「狂」に儒家的な含意を認めるとすれば、これを単なる感傷的な自嘲の詩として読むことはできない。

そもそも儒家的伝統において「狂」は恥ずべきことではない。詩の行間には、むしろ杜甫の自負心が見え隠れする。

官吏として順調でなかったのは、自分が「狂狷」的な生き方をしてきたからだ、世俗におもねる「郷原」(凡庸な常識人)的な生き方をしなかったからだ、という自己の不遇を逆手にとって自負にすり替える心理が働いているように思える。それは自負であり、そうすることによって、また同時に自慰でもある。

つまり、この「狂夫」詩は、表面的には自嘲的、自戒的に歌ってはいても、実は、そこには自らを恥じたり、やましく思ったりする気持ちは微塵もなく、むしろ不器用な生き方を貫き通してきた自分自身を誇りにさえ感じている。それが一種の自己満足となり、さらに矜恃の念となって、不遇の境地にある詩人を支えているのである。

「狂狷」は、孔子が同道者として認める人間の中で、中庸の人が得られない時の次善の人物像であった。理想を求めにくい状況にある時、あるいは求めることを断念した時、「狂」を自任することによって、自らを次善の位置に保つことができる。

それは、官途において敗者となった者にとっては、儒家的伝統に裏打ちされた恰好の言い訳となる。たとえ厚禄とは縁がなくなり、幼子が飢える窮状にあろうとも、それでも自分の生き方を変える必要などない、むしろ名誉も財産もない清廉・清貧こそ我が望むところ、功名富貴はもとより望むところではない、という開き直りができるのである。

詩語としての「狂」字に込めたこうした思いは、同じく元来は否定的な意味の文字で杜甫が好んで用いた「懶」字や「拙」字の場合とよく似ている。

「懶」は、自らの性格をものぐさと卑下しながらも、そこには俗事に拘泥しない自適の生活を誇りとする思いを託している。一方、「拙」は、世渡り下手と言いつつも、そうした生き方こそ本性に従った生き方であるとして、積極的な価値を賦与しているのである。

「狂夫」詩は、安易に自嘲の詩と一言で片付けられる作品ではない。

「自笑狂夫老更狂」一句には、晩年を迎えつつあった杜甫の屈折した、重層的な、複雑な思いが込められているのである。

四 杜甫が歌う李白の「狂」

天宝三載(七四四)の夏、杜甫は洛陽で初めて李白と出会う。李白四十四歳、杜甫三十三歳であった。

わずかな期間であったが、二人は高適らを交えて梁・宋を巡り、次いで斉の地に遊びながら親交を深めた。

杜甫が李白に贈った詩、あるいは李白のことを思慕して歌った詩は数多く残されており、その中に「狂」字を用いたものがある。

「贈李白」と題する詩は、天宝四載(七四五)の秋,李白が都長安から放逐されてまもない頃の作である。

秋來相顧尚飄蓬 秋来 相顧みて尚お飄蓬(ひょうほう)

未就丹砂愧葛洪 未だ丹砂を就(な)さず葛洪(かつこう)に愧(は)ず

痛飲狂歌空度日 痛飲 狂歌 空しく日を度(わた)る

飛揚跋扈爲誰雄 飛揚 跋扈 誰が為にか雄なる

この詩は、我が身と同じく、いまだ官途に志を得ず、漂泊の生活を送っている李白の境遇を歌う。

憧れの仙道も成就しないまま「痛飲狂歌」し、空しくも雄々しく振る舞う李白のますらおぶりを親愛の情を込めて歌っている。

表面的には李白のことを歌いながら、似たような境遇にある杜甫自身のこともオーバーラップさせているであろう。

その十数年後、上元二年(七六一)、「不見」と題する詩は、成都の草堂で詠んだものである。

不見李生久 李生を見ざること久し

佯狂眞可哀 佯狂(ようきょう) 真に哀れむべし

世人皆欲殺 世人 皆殺さんと欲するも

吾意獨憐才 吾が意 独り才を憐れむ

李白は、安史の乱に際して、永王璘の軍に加わった。粛宗即位の後、永王軍は反乱軍とみなされ、李白は謀反への加担者として捕らえられ、初めは死罪を言い渡されるが、減刑されて夜郎へ流されることになった。

流刑地へ赴く途中で赦免されて、杜甫がこの詩を歌った頃、李白は長江流域の各地を放浪していたが、杜甫にはそうした情報が伝わらず、李白の行方がわからないままになっていた。

「佯狂」は、偽って狂人のまねをすることである。箕子や接輿に代表される中国古来の処世術であり、懐才不遇の知識人が乱世や苦境に身を置いた際に、そうした状況から逃れ、風波を避けて、我が身を保つための明哲保身の方策である。

朝廷から放逐された上に、反逆罪に問われた境遇の中で、「痛飲狂歌」し、酔態を呈して狂人の如く振る舞う李白を「佯狂」と呼んでいる。迫られてやむなくそうした処世態度をとらざるを得ない李白の境遇に対して、杜甫は、哀憐の情を示している。

「狂」には、「狂狷」と「佯狂」の二つの系譜がある。

「狂狷」は、極めて儒家的な志向を示す生き方である。一方、「佯狂」は、道家的な傾向の強いものであるが、儒家思想において、不当な処世態度として退けられる生き方では決してない。

しかしながら、杜甫は、終生「佯狂」的、すなわち「楚狂」的な生き方を自らの処世態度として潔しとしなかったようである。

大暦三年(七六八)、「遣悶」と題する詩に,自らの不遇を嘆きながら、次のように詠っている。

倚著如秦贅 倚著(いちゃく)は秦贅(しんぜい)の如く

過逢類楚狂 過逢(かほう)は楚狂に類す

ここでは、自分がまるで「秦贅」や「楚狂」のようだと語っている。

「秦贅」は、貧しくて嫁がもらえないために入り婿になる秦の男、という意味である。漂泊流浪し、行く先々で知人の援助に頼りながら暮らしている自分自身を譬えたものであるが、これと対偶となって歌われている「楚狂」の語には、自嘲的、自虐的な響きが免れない。

この詩の中で、「楚狂」は、「秦贅」と並んで貶義の言葉として用いられており、杜甫は、そうした境遇にある自分に煩悶を覚えているのである。

頑ななまでに生真面目な杜甫の性癖によるものか、官吏として朝廷に仕えて初めて自らの存在意義を認める、という儒家的使命感によるものか、その由るところは議論の余地があるとしても、いずれにしても杜甫の経歴や詩作を見る限り、彼が自分自身の生き方として「楚狂」を標榜した痕跡は認められない。

まさしく「楚狂」的な生き方をした李白に対して、杜甫が強い思慕と敬愛の念を示したのは、杜甫自身はそうした生き方ができなかったからに他ならない。

杜甫は、自分とは別人格の先輩詩人の姿に、自分には無いものを持つ者への羨望を抱くと同時に、自分は自分の生き方を貫こうとする矜持を抱いていたのであろう。

おわりに

「狂」という概念が、伝統的に儒家的系統と道家的系統のどちらにも現れるものであり、重層的な意義を内包しているため、「狂」字は、用いる詩人の思想的傾向によって、また詩人の経歴や境遇によって、その示す意味内容が、時として大きく異なってくる。

李白の「廬山謡」と杜甫の「狂夫」は、奇しくも同じ上元元年(七六〇)の作であり、両首とも詩人が自らを「狂」と称した作品であるが、「狂」字の用い方には、極めて対照的な相違が認められる。

この二人の詩人の詩風について、杜甫を儒家的、李白を道家的とする一般的な評は、「狂」字の用法を巡っても同じ結論へと導かれる。

南宋・厳羽の『滄浪詩話』に「子美不能爲太白之飄逸、太白不能爲子美之沈鬱」(子美は太白の飄逸を為す能わず、太白は子美の沈鬱を為す能わず)とある有名な評語に照らしてみても、両者の用いる「狂」字から醸し出されるイメージは、この評語の語るところとまったく同じ対照性を確認することができる。

「楚狂」を名乗って仙界を希求した李白の「狂」には、読み手は飄逸とした印象を覚えるであろうし、一方、生涯「狂狷」たらんとして苦悩した杜甫の「狂」には、沈鬱な印象を禁じ得ないであろう。

李白・杜甫に至って、詩語としての「狂」字は、使用頻度の上からのみならず、内包する詩的意義の上からも、飛躍的な発展を遂げ、詩人の処世観や世界観を論ずることができるほどまでに豊かな含蓄を持つようになった。

その後、中唐を経て、宋代の詩人たちによって継承され、ますます思索的深みと文学的味わいを加えてゆくのである。

関連記事: