悦贔屓蝦夷押領②~北海道に逃れた義経主従の黄表紙顛末記

源義経は、平泉で戦死せずに北海道に逃れたという伝説を下地に、義経一行のあれやこれやを描く、「悦贔屓蝦夷押領」恋川春町(1744~1789)作、北尾政美(1764~1824)画、天明八年1788蔦屋重三郎刊の上中下三巻。

その現代語訳を三回に分けておくる二回目。

中巻

六

義経公は、奥蝦夷、インツウフツテエス・しうれん大王の城へ攻めて行けば、大きな数の子で石垣を作り、昆布、荒布の茎を干し固めて敵を防ぐ用心が厳しいので、かねてよりためておいた白水に壁土を混ぜ、乾燥昆布をやわらかくする準備をし、水鉄砲で吹きかければ、たちまち柔らかくなったので、醤油をかけて、残らず食べつくし、攻め入りたまう。

兵士「白水は何になるかと思ったら、なるほど、親方の知恵は格別だ」

兵士「いよ、玉屋~、とほめてくれ」

七

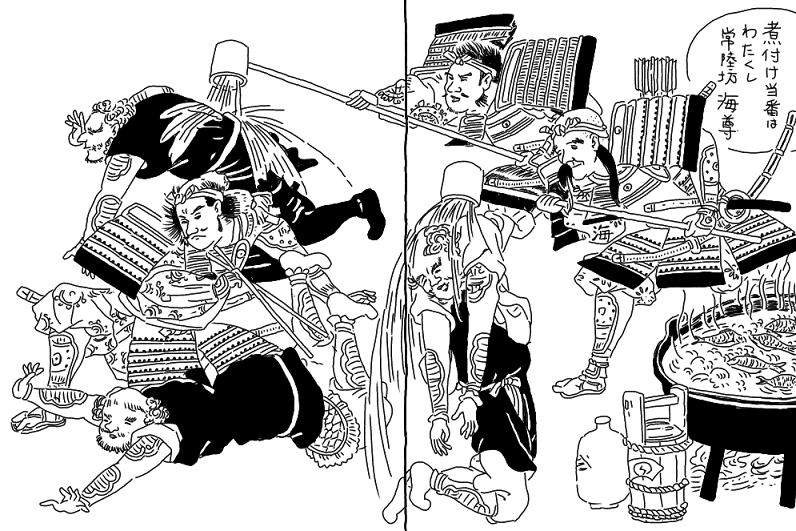

難なく城を攻め落とし、合戦になると、蝦夷人は厚い昆布を数枚重ねてまとい、鎧としており、切っても弓矢で射ても通らず、義経の軍勢困り果てる。そのとき、義経は少しも騒がず、蓄えておいた焼きフナを取り出し、醤油に酒、塩で味付けし、大鍋で煮込み、ひしゃくで蝦夷人にかければ、たちまち昆布は柔らかくなり、逃げる敵を、亀井、片岡、伊勢、駿河、

「得たりや」

と、箸を持ってはさんで切り、酒飲みは酒の肴にし、下戸は夜食のおかずにして、皆殺しにぞしたりける。

八

蝦夷人、みなみな昆布巻きのようになり、箸ではさみ切られて敗軍し、残らず降参する。フツテエス・しうれん大王は女王であり、娘あり。かいらん公主・あやふや夫人といって、容顔美麗なれば、義経公も、おおいに気に入る。

大王「婿として蝦夷の主とおなりなさい」

と、すすめれば、本来好き者なので、吉日を選び、結婚しける。

母親のしうれん大王も、うらやましくなり、武蔵坊を選び、うちうちで夫婦の契りを結ぶ。弁慶は一度しか女性と契っていないという世間のうわさはウソなり。

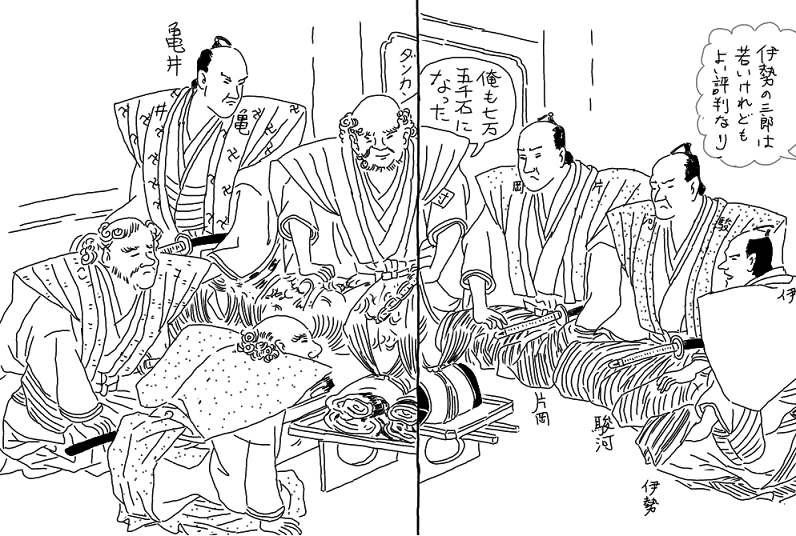

義経公にならって、亀井、片岡、伊勢、駿河も、でれでれと、それぞれ女官たちと結ばれる。

九

奥蝦夷落城するのみならず、義経は大王の婿となり、蝦夷一国を手に入れたまうこと、ひとえにダンカンの働きのゆえなりと、ダンカンに多くの領地を与え、あまつさえ、亀井、片岡、伊勢、駿河と同役に出世させ、その家来、ジショウ・ウラミンテール、同じくインオリスー・ウエンノイという両人を呼び出し、

「このたび、主人とともによく働いてくれた。これからもよく勤めよ」

と、昆布二巻ずつ与えられる。

ダンカン「蝦夷人のわたくしを、けっこうな取り立てをしていただくだけでなく、家来までご褒美をいただき、冥加至極」

などと、そら覚えのおせじを言う。

十

ダンカンは義経に取り入れられたを幸いに、蝦夷中の美人を献上し、日夜、飲酒をすすめる。

義経「ダンカン、飲め飲め。俺は、酒と女さえあればいい。おまえの経済政策も田沼意次みたいで、なかなかよい。そのまますすめよ」

ダンカン「日本では金銀がとれ、蝦夷では昆布、数の子があります。まず日本から昆布、数の子の代わりになる荒布、ごまめを輸入し、蓄えた昆布、数の子で貿易をしましょう。そのために、蝦夷中の昆布、数の子を集めてよろしいでしょうか」

常陸坊海尊は、このあと仙人となるが、今でも時々日本に飛んで行き、江戸の珍しい話をするので、話坊主と呼ばれ、人気者となる。

十一

ダンカンは義経公に、美人を夜の供に差し出し、酒におぼれさせ、かいらん夫人から遠ざかるように仕向け、かねてから心をかけていた、かいらん夫人を口説くこそ不届きなり。

義経公、この様子をのぞき見して、いよいよダンカンの狂言を見透かす。

義経「よし、三冊目の下巻で、目にもの見せてやろう。いつもの草双紙のように夢オチにはしないぞ」

かいらん夫人はダンカンにいちゃつかれ、おおいに困り、「主人がいます」「主人に対して不届き」と、おどしても、ダンカンは熱くなって聞き入れず。

十二

昆布、数の子の引き替え定座というものを作り、義経の命令で荒布、ごまめと交換する。

北海道での様子を描きながら、次回につづく、

年貢米中心の江戸経済も、後半には各地の特産品をあつかう商業へと力が移っていく。

当時は寒くて米が作れなかった蝦夷地北海道、そこを領地としていた松前藩は、特に特産品の貿易に力を入れていた。当時の高級特産品、干しあわび、いりなまこ、ふかひれは、俵物と呼ばれた。

余談ですが、貿易路は西回りだったので、日本列島をぐるっと回り、品物は大坂に集められた。だから大坂は、昆布を使った商品が多く、出汁文化も広がった。

松前藩は、昔から住んでいたアイヌとの戦いも何度かあり、北からはロシアもやってくる。そういう話を伝え聞いて、ダンカンなどの蝦夷人は、ロシアとアイヌとあわせたような姿形だろうと想像して描いたのだろう。